上方からと下方からの視点

– 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第17回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』

渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。

真壁智治(まかべ・ともはる)

1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。

≪横にスクロールしてお読みください≫

上方からと下方からの視点

渋谷再開発工事は劇場型工事である、としてきた。

私たちも劇中工事にアクターとして巻き込まれもしていて、私たちの目前で工事が進行し、事態が更新され場面が次々に変ってゆく。

実はそこで視えるものと、視えないものが存在することが次第に分ってくる。

それが劇場型工事の宿命でもあるのだが。

一番視え難いものは計画像と言うもので、その全体性と意図は劇場型工事からは一切窺えないものにならざるを得ない。

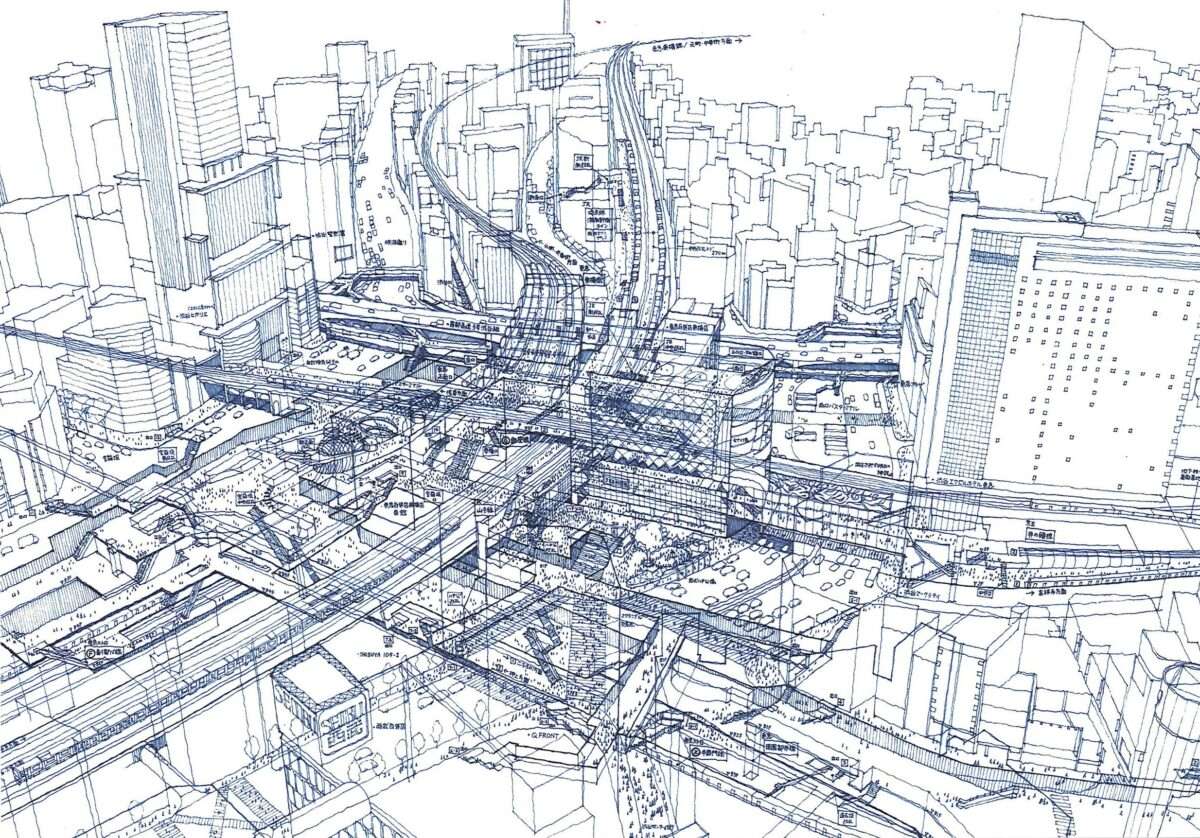

田中智之が描いた「渋谷駅解体」を思い出して欲しい。それは鳥の眼に依る上方からの視点であった。一方の劇場型工事への臨場は虫の眼に依る下方からの視点となっている。

上方からの視点は計画が描くビジョンとその全体との馴染みがいい。上方からの視点が場所の構造を描き切るのに不可欠だからだ。

従って、計画とは上方からの観点を必然とする。しかし、そこからだけでは視えないものが在ることを忘れてはならない。

もし、それらがカバーし切れないものを検証しようとすれば、その上方の把握から零れ落ちたものを地上性から探り出すことだ。この相補的な視点と発想がなければ計画が片手落ちになることは間違いないところです。

上方の観相と下方での観相とのせめぎ合いが計画の場に不可欠なものであり、デザインの使命はその攻防を経てこそ生み出されるものにならなければなりません。最終的にデザインは下方性に依拠すべきものです。それはデザインがマン・エイドなものであるべきだ、と言うことなのである。

依って、私たちが検証すべき「渋谷問題」は上方からの視点を下方の視点から迫ってゆくこと、そして下方の視点を、上方の視点から検証してみることが肝心になるものだ。

批評性もまたそうした上方と下方からの視点の緊張態から生起すべきものになる。

その為の下方からの視点を図ってゆく意図として再開発工事現場の臨場が在ることは言うまでもありません。

田中智之が描いた「渋谷駅解体」が示す眼差しは、描かれたものは上方からの鳥瞰図であっても、そこに上方からと下方での眼差しの交差が強く感じられた。それは恐らく「渋谷駅解体」から私たちが「部分」と「全体」とを同時に感じる(全体視)内に、上方(全体)と下方(部分)での視野が交錯し、一気に「全体視」に繋がる直感が作用し、そう感じられたのであろう。

そこから「渋谷駅解体」には批評性を必然にしていたのである。 私たちは「渋谷問題」に対して、常に「全体視」への観点を携えて立ち向わねばなるまい。

(つづく)

連載記事一覧