資本に操られた渋谷に何が残るか – 北山恒「渋谷問題という起点」(第3回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』

渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。

北山恒(きたやま・こう)

1950年生まれ。横浜国立大学大学院修士課程修了。1978年ワークショップ設立(共同主宰)、1995年architecture WORKSHOP設立主宰。横浜国立大学大学院Y-GSA教授を経て、2016~2021年法政大学教授。2021年awnに組織変更、同時にネットワーク組織AWN設立。現在、横浜国立大学名誉教授、法政大学客員教授。

はじめに 問題の所在

真壁智治さんから「みんなの渋谷問題」という提議を受けてこの文章を書くことになった。都市の巨大再開発の問題は、問題が見えないことかもしれない。というか、問題が隠蔽されている。それは意図された隠蔽ではなく、意図されない隠蔽なのかもしれない。そしてこの社会にある構造的な抑圧のなかで、「問題」が問題化していないようにも思える。問題がわかりやすく見えれば街に出てデモンストレーションしたいのだが、問題が見えないから「みんなの問題」とはならない。だから、問題がどこにあるのか考えてみたいと思う。

≪横にスクロールしてお読みください≫

通勤電車がつくる日常生活

パリの大改造が終了した翌年、1871年に起きたシカゴ大火災を契機として、新しい都市構造が世界に登場する。それは都市を支配する新しい権力=資本主義という社会システムがつくる都市である。「完全な土地の私有制度と、高度に自由な市場経済」という社会制度による都市の姿なのだ。この不動産マーケットのルールに従うと、土地単価の高い都市の中心部は高層化し、郊外は大きな敷地に低層の建物が建つという同心円状の構造となる。

日本は1945年にほとんどの都市が戦災によって焼き払われ、この資本主義に対応する社会システムの都市構造に作り替えられた。民主化という意図によって大土地所有は解体され、資本主義という社会制度による都市に再編集される。都市の中心部にオフィスビルが立ち並び、放射状に設けられた通勤電車によって、都市郊外の専用住宅地を結ぶという都市モデルである。渋谷はそのターミナル駅である。

シカゴ学派という都市社会学は、この同心円状の都市を現代都市モデルとして定義し、その社会構造を調査している。この現代都市モデルのなかで人々は、都市中心にある仕事場と郊外の専用住宅を毎日定時に往復する日常があたりまえとなる。都市空間は社会制度と応答しているので、その都市空間で日常生活をおくることによって、人々は身体的にこの社会制度に飼いならされ、その制度が受容される。

渋谷駅周辺再開発とは、20世紀に都市が拡張し郊外に貼り付いた専用住宅から毎日通勤する都市労働者を運んだ電鉄会社が、社会変動のなかで新しい利益構造をつくるための営利施設の再生整備工事である。人口が減少し働き方が変わると通勤のための利用者は減少する。かつて路線の遠隔地に動物園や興行施設を設けて電車の利用者をつくり出したように、都心部の交通結節の集積地をさらに高度に集積させて周辺からの移動客をつくろうとする。

資本主義が誘導する都市の再開発はセグリゲーション、ジェントリフィケーションなど社会問題を誘発することが指摘されるが、この渋谷駅再開発は壮大な都市の自滅過程、あるいは都市破壊に入っていることの警告のようにみえる。「死すべきもの」としての人間はこの都市という物質存在の現実に仮託して存在しているににもかかわらず、新たに登場する物質環境は何を求めているのだろうか。

都市破壊装置のメカニズム

2002年に施行された都市再生特別措置法という政経癒着(コーポラティズム)の制度は、市場価値の高い土地に巨大再開発を誘導するメカニズムをつくり出している。オスマンの「超過収用」という不動産開発の手法のように、「権利床と保留床」という不動産開発に便利な開発手法の構図が用意され、事業者に巨大な再開発事業を促している。本来の容積率で建設可能な床を権利床と呼び、特別な法的措置で獲得した床を保留床と言うのだそうである。開発業者が土地の所有者に支払うお金は権利床分であり、開発業者の働きかけで行政から獲得できる床が保留床である。

そこでは、現実に有る物に対する対価ではなく、仮想の床が想定されている。保留床が権利床より大きくなった分が開発業者の利益となるのだが、巨大再開発は当然ながら権利床より圧倒的に保留床が大きく設定される。いまのところ巨大再開発の事業者は事業用地を獲得して事業を開始すれば巨大な利益が獲得できるスキームとなる。そのため東京の中心部(事業立地のある土地)では、土地さえまとまればいたるところで大小さまざまな開発工事が行われている。

不動産マーケットでは再開発で登場する新しいオフィスビルが既存のオフィスビルの需要を喰い、周辺の賃貸オフィスに空室が生まれている。さらに、テレワークやオンラインでの仕事など働き方が変わってきており、オフィス床の需要は急落する可能性がある。そこで巨大再開発は終焉するのかもしれない。再開発のなかでも、投機物件にもなるタワーマンションの方が事業安全性があるようだが、それでも、急激な人口減による住宅需要の減少、さらに高層のタワーマンションの外部不経済を社会が容認できなくなるかもしれない。そして、もし首都直下型地震があると何棟かはシリアスな構造的ダメージを受けて使用できなくなる可能性もある。そこで、タワーマンションという不動産商品ブームも終焉するかもしれない。

区分所有されるタワーマンションの存在が都市にとって問題なのは、将来の巨額の大規模修繕の費用、そして維持管理ができなくなってスラム化した時にタワーマンションを解体する費用などである。未来に都市を破壊する時限爆弾となるかもしれない建物を現代社会は熱心につくり続けている。

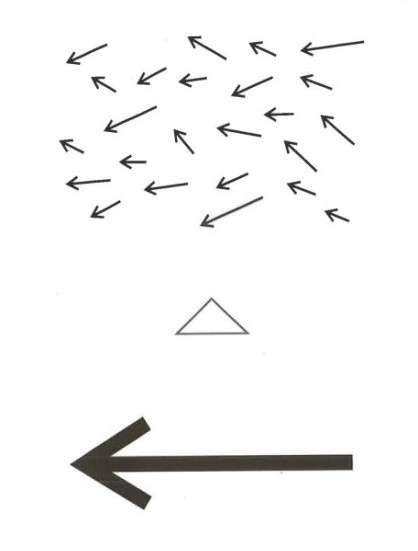

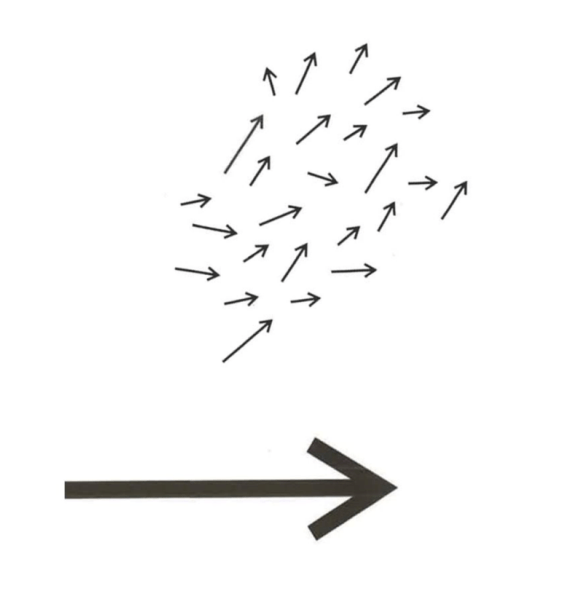

大きな矢印と小さな矢印の群れ

渋谷再開発に違和感を持つのは、その巨大なことだ。渋谷再開発プロジェクトにも参画し、担当した渋谷ストリームの完成前に亡くなった小嶋一浩さんが示した「大きい矢印と小さな矢印の群れ」というダイアグラムがある。20世紀という時代を1本の大きな矢印で表し、これからの時代は多様な方向を向いた小さな矢印の群れだとする。20世紀の拡張拡大の時代が終焉し、定常型社会をどのように実現するのか社会が模索するなか、再開発事業は巨大であるほど見込める利益が大きくなるため事業は巨大化する。この巨大再開発は大きな矢印を示しているが、その矢印の示している方向が間違ってはいないか。

半世紀ほど前にC・アレグザンダーは『都市はツリーではない』という小論で人工的な都市の秩序を批判したが、建築物が巨大になることで、その空間は生きられた私たちの身体図式から切り離されてしまう。この巨大再開発は生活する人々のものではない、資本の自動機械がつくるものなのだ。

渋谷駅中心地区デザイン会議では「渋谷は都市間競争に勝てる。林立する超高層が互いに連携しながら個性的である、そういうまちは世界にない。上海にも香港にもソウルにも勝てる。」と語られるが、はたしてそうなのか。疑問なのは、誰が「都市間競争」を望んでいるのか。そして、本当に、この渋谷再開発でつくり出される風景は世界のどこにもないものなのか。F.ムニョスの『俗都市』では、グローバルな資本市場における再開発によってつくられるテーマパーク型都市は、世界中どこでも同じようなガラスカーテンウォールの超高層ビル群となることが示される。と考えると、再開発するまえの混乱した渋谷こそ、いろんな特色ある都市要素が複雑な網の目をなした、世界のどこにもない唯一性の都市だったのではないかと思ってしまうのだ。渋谷再開発はまだ工事途中ではあるが、私はマクシム・デュ・カンよりはボードレールに近い。

(おわり)

連載記事一覧