連載『月刊日本の団地~時代を映すダンチ12選~』vol.7 観月橋団地

団地愛好家の有原です。

突然ですが、「ダンチって古い・・」と思っていませんか?

いえいえ、いま団地ではさまざまな新しい取り組みが行われているのです。

団地は建設時の社会の様相を映す鏡であると同時に、現在の取り組みはこれからの都市課題を解決するヒントにもなります。

建設当時の人々が団地に託した夢・・・。いまの団地で団地再生に奮闘する人々・・・。私と一緒に、新しい発見と感動の旅に出ませんか?

前回までこのコラムでは、Vol.1~Vol.3で黎明期の団地を紹介し、Vol.4~Vol.6で、その後の進化した団地を紹介してきました。団地建設に懸けた当時の技術者たちの「夢」と「熱量」を感じていただけたのではないでしょうか。

そして時は流れ2000年代。21世紀に入ると、全国の多くの団地が建設から50年を過ぎました。どの団地でも老朽化が目立ち始め、高齢の居住者ばかりになり、空き家も増えました。戦後の住宅不足という社会課題解決のために産声を上げた団地は、今では新たな社会課題と対峙することになったのです。

その結果、解体されて建て替えられた団地も多かったのですが、なかには建て替えるのではなく、昔からある団地を活用しようとする新たな挑戦も始まりました。

「団地再生」と呼ばれる取り組みです。

◆建設から50年を経て、ダンチは「ふるさと」になった

みなさんは、『耳をすませば』という映画をご覧になっただろうか。スタジオジブリが1995年に制作したアニメーション映画だ(監督:近藤喜文)。中学3年生の主人公が、東京郊外に位置するニュータウンの団地に住む設定である。この映画では、団地に暮らしたことのある者なら誰でも懐かしく感じる団地の風景が、随所に描き出されている。

例えば、「これ出しといてー!ポスト!」と言って、団地の階段の踊り場から封筒を落とすシーン。また、狭い階段でお隣さんとすれ違って道を譲るお父さん。お父さんに「お帰りなさい」と声をかけるお隣さん。映画制作者たちの、団地暮らしに対する慈しみが感じられる。

もう1点、印象的なシーンがある。主人公は洋曲「カントリー・ロード(ふるさとの道)」の歌詞の邦訳を試みるが、上手にできない。団地で生まれ育った主人公は、「“ふるさと”って何か、やっぱり分からないから」と悩む。

そして、戯れに「コンクリート・ロード」という歌詞を作り、親友と歌って笑う。「どこまでも 森を切り 谷を埋め 故郷は コンクリート・ロード…」。この歌詞は一見、自分が住む団地やニュータウンに対する自嘲かに見える。

しかし本作は、同じジブリ作品『平成狸合戦ぽんぽこ』で見られたような、団地やニュータウン批判はしていない。本作が光を当てるのは、日常の暮らしの場であり、人々の家族の記憶や人生の思い出の舞台としての団地やニュータウンの、あるがままの姿だ。

物語の終盤、主人公は思いを寄せる少年と高台に立ち、朝靄(あさもや)を縫って現れた朝日が照らす街を二人で眺める。目にする風景は二人の思い出に美しく印象付けられただろう。たとえコンクリートの街であっても、そこに家族が暮らし、愛する人がいるならば、そこはいつか帰るべき美しい“ふるさと”なのだ。

この映画を鑑賞して私は、「ああ、ダンチはついに“ふるさと”にまでなったのだなあ・・」と感じた。戦後の住宅難の時代、多くの団地は田畑を切り開いて建設された。白くて四角いコンクリートの建物は、昔ながらの日本家屋の中にあって異質だっただろう。昔からそこに住む人々は、新しい団地の出現に眉をひそめたに違いない。実際、建設当時は周辺の住民と軋轢を生じた団地も見られ、マスコミにも団地を揶揄する論調が目立った。

しかし、それから50年。団地で生まれ育った子供たちは成人し、今は社会の第一線で活躍している。この映画の制作陣の中にも、団地で生まれ育ったクリエイターがいるに違いない。“ふるさと”と聞くと、つい農村を想起しがちだが、団地で生まれ育った者にとっては団地こそが故郷だ。団地は今や懐かしく振り返る対象となったのである。

◆50年後のダンチに出現した様々な課題とは?

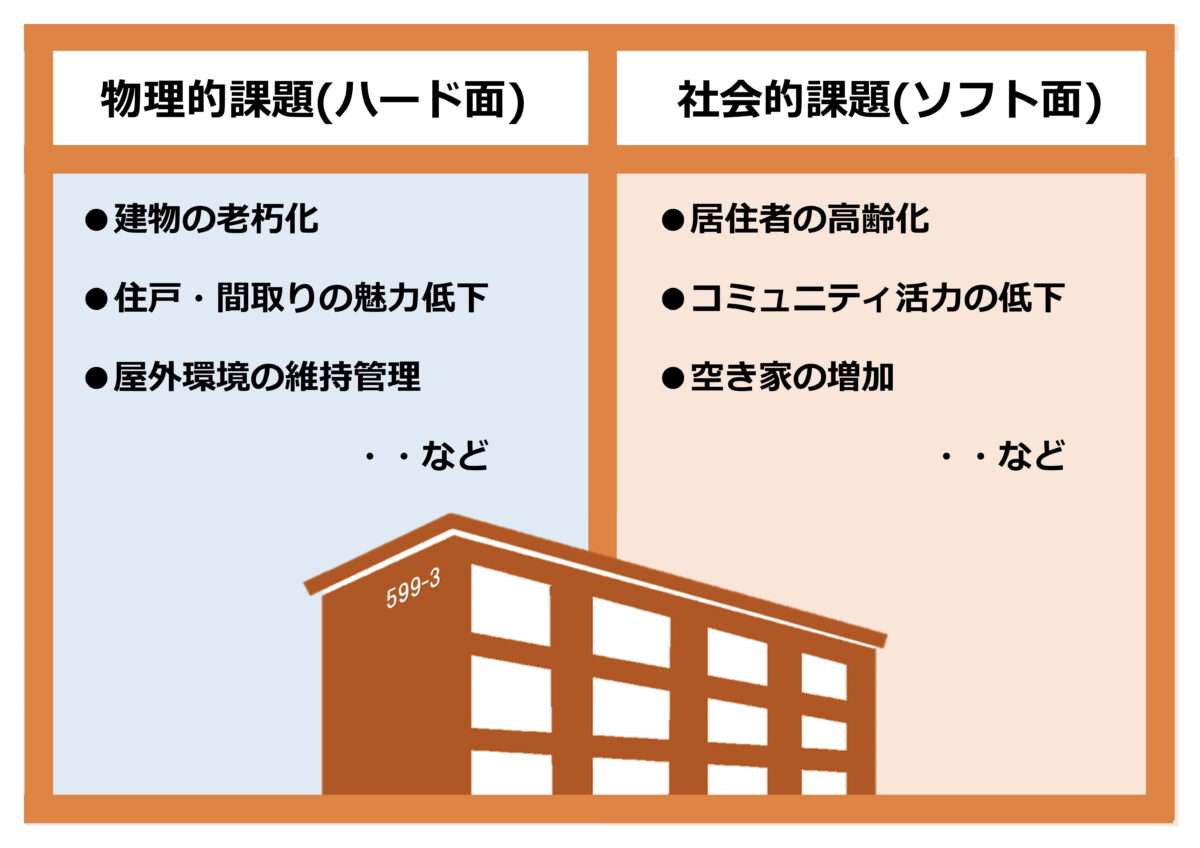

こうして団地は、日本の社会や文化において、故郷として認識されるまでに至った。しかしその一方で、建設から50年が経った団地には様々な課題が顕在化してきた。これらの課題は、大きく分けると「物理的課題(ハード面)」と「社会的課題(ソフト面)」の二つに整理される。どのような課題が出現したのか、具体的に見てみよう。

1)物理的課題(ハード面)

物理的課題(ハード面)は、建物自体の問題だ。建物の老朽化や耐震性能の不足等がこれにあたる。住戸の問題では、天井高が低い、コンロや風呂釜などの設備機器の性能が古い、コンセントが少ない、電気容量が少ない、バリアフリー化が進んでいない等があげられる。

しかし最も致命的なのは、1住戸あたりの面積が小さく部屋数も少ないことだ。昭和30~40年代に建設された初期の団地には、面積が35~50㎡しかない住戸が多い。建設当時はより多くの住戸を建設することが最優先だったからだ。

戦後はどの世帯も家財が少なかった。戦後しばらくは冷蔵庫やテレビの無い家庭もあったから、狭くても暮らすことはできた。だが、現在のファミリーにとっては十分でない広さだ。その上、古い・お洒落ではない・エレベーターが無く5階まで階段で登らなければいけない・・とあっては、今の若い世帯はなおさら団地への入居に魅力を感じないだろう。

間取りのバリエーションが少ないことも、若い世帯が団地への入居を敬遠する理由の一つだ。住んでもらうため家賃を下げたとしても、住戸が現代の暮らしに適合していなければ、子供の進学や就職を機に引っ越して行くことになる。こうして、団地の空き家は増加していき、建設当初から住む高齢者ばかりの団地となっていくのだ。

2)社会的課題(ソフト面)

社会的課題(ソフト面)は、居住者コミュニティなどの問題だ。かつては、居住者から構成される団地自治会が、コミュニティの中心を担った。盆踊りや運動会等の団地行事を企画・運営し、それらを通じて居住者同士が親睦を深めていた。

ところが、今は若い居住者がおらず、自治会は高齢者ばかりになる。すると自治会組織の存続だけで精一杯で、行事の開催などは困難となった。コミュニティ活動までは手が回らない状況になったのだ。居住者同士が触れ合う機会は減り、繋がりは次第に希薄化していった。

また、敷地内の清掃・草刈り・公園管理を自治会が担ってきた団地では、こうした屋外環境の維持管理も難しくなる。住棟間隔が広く、緑豊かな敷地は団地の良さの一つだが、それがマイナスに転じたのだ。ほかにも孤立死の増加、外国人居住者とのトラブルに頭を悩ます団地も見られた。

さらに団地の周辺環境まで目を広げると、店舗・医療・介護などの生活に必要な施設の不足、交通機能の低下、周辺地域からの隔絶といった課題を抱えた団地もあった。

団地は、同一時期に大量に供給され、同年代世帯が入居したという歴史的背景がある。だから、団地居住者の高齢化は一気に進行し、全国の団地で同時期に共通の課題を抱えることになった。戦後の住宅不足という社会課題解決のために建設された団地は、今では新たな社会課題と対峙することになったのである。

◆そして、団地再生の取り組みが始まった!

始まりは、団地の建て替えと耐震改修だった。1995(平成7)年1月、阪神・淡路大震災が発生。これを受けて同年「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が施行。この法律が2006(平成18)年に改正され、都道府県に数値目標を盛り込んだ計画の作成を義務付けられた。耐震診断と耐震改修の促進が目的だった。

耐震基準の厳格化により、昔の基準で建設された団地の中には、現在の基準に適合しない住棟があった。こうした住棟は耐震改修を施される(外壁に鉄骨の筋交いを取り付けるなど)か、解体して建て替えられるケースが多かった。UR都市機構は2000(平成12)年に、赤羽台団地の建て替えに着手。2008(平成20)年には、高島平団地で初の耐震改修に着手する。こうして全国の団地で、建て替えや耐震改修の事業が動き出した。

すると、耐震性能は満たしているため、建て替える必要はない団地を今後どうすべきか?という議論が沸き起こる。こうした団地は有効に活用し、できるだけ長期間活用すべきとされた。今ある団地の内外装に適切な修繕を施すことによって、現在の居住者には長く住んでもらい、新しい入居希望者も誘因するという「ストック活用」の考え方だった。

このような理由により、団地住戸におけるリノベーション事例が2000年頃から散見されるようになった。一般的に「リフォーム」が「古くなった住戸を、建設時に近い状態に戻す修繕」であるのに対し、「リノベーション」は「既存の住戸に工事を加え、価値を高める修繕」を指すが、この頃のリノベーションは和室の洋室化(畳をフロ―リングに変える)、水回り設備の取り換え、ベランダの床のデッキ化など、部分的な修繕にとどまった。

これらは物理的課題(ハード面)に対する取り組みだが、社会的課題(ソフト面)に対する取り組みも生まれてきた。例えば、いくつかの団地では、高齢居住者を対象とした買物代行や安否確認、生活支援(電球の交換やゴミ出し)等のサービスが始まり、その様子が新聞の紙面で紹介されたりもした。この頃から、団地再生の萌芽は芽生えてきたのである。

※このコラムでは、「団地に関わる人々(団地管理者・居住者・NPO法人など)による、現在の団地課題解決や、理想の団地暮らし実現に向けた取り組み」を「団地再生」の定義としています。

◆UR都市機構による団地再生の実験住宅『ルネッサンス計画1』

こうした中、UR都市機構はハード・ソフト両面の団地再生手法を検討する『ルネッサンス計画1』を打ち出す。その実験住宅として2010(平成22)年に完成したのが、『ひばりが丘団地』(東京都東久留米市)と『向ヶ丘第一団地』(大阪府堺市)である。いずれも解体予定の住棟を利用し、団地再生のアイデアや技術の実証試験を行った。将来の団地再生の本格始動に備え、より有効で価値の高い手法を徹底的に研究しようとする試みだった。これらの団地は一般公開や見学会が開かれ、関係者達の話題を攫(さら)った。

住戸内の改修はどうだろう。住戸の一部を低床化して半屋外のテラスを設けたり、共用階段の階段室を室内化してメゾネット住戸へ転用すること等に取り組んだ。

また屋外を見ると、共用空間にデッキが貼られている。居住者同士が居合う空間づくりを狙ったものだ。魅力的な共同空間を住民が使いこなすことで、コミュニティが育まれることを期待したのだ。

このように、現代の多様なライフスタイルに対応することを目指した改修を試み、団地が住まいの選択肢に無かった若い世代にも訴求する手法を探ったのである。

これらの住棟は実験住宅なので、実際に居住されることはなかった。『ルネッサンス計画1』は解体予定の住棟を利用した実証試験のため、これらの住棟は検証後すべて解体され、現在は残存していない。

しかし、これらの実験住宅により得られた技術やデータは、その後に全国で展開する団地再生の貴重な知見となったのである

◆『ルネッサンス計画1』に熱い眼差しを向ける住宅供給公社

ところで、UR都市機構以外の団地を管理する団体、例えば全国の住宅供給公社は、この頃どのような状況だったのだろうか。各都道府県の住宅供給公社では、まだ団地再生の取り組みは始まっていなかったが、UR都市機構の『ルネッサンス計画1』に対し、熱い視線を投げかけていた。その理由は、同時期に始まった「公営住宅の指定管理者制度」の導入だ。

それまで、各都道府県が所有する公営住宅の管理は、その地方の住宅供給公社に委託されていた。しかし、当時の小泉内閣の改革路線の一環として、2003(平成15)年に地方自治法が改正。「指定管理者制度」という新たな制度が設けられた。

この制度は「公の施設」の管理業務について民間能力を活用し、サービスの向上や効率化を目指す制度だ。「民にできることは民で」という大号令のもと、全国の都道府県の図書館・公民館・公園などを対象に指定管理者の公募が行われ、次々と民間会社やNPO法人が管理業務を担うようになっていた。やがて「公の施設とは公営住宅も含む」との国の見解が下され、全国の公営住宅の指定管理者公募が、まさに行われようとしていた時期だったのだ。

例えば大阪府では、府内320団地・約11万戸の府営住宅管理業務の指定管理者を、2011(平成23)年に公募することが決まった。当時の大阪府知事は橋下徹である。それまで府営住宅の管理業務を大阪府から受託してきた大阪府住宅供給公社は、他の民間大手不動産管理会社と肩を並べて指定管理者公募に参入し、競わざるをえない状況だったのだ。

公募で管理業務の受託を勝ち取るためには、今ある公営住宅の活用方法や、新たな付加サービスを提案する必要がある。これまで長年行ってきた団地管理の考え方とは異なる新たな視点とアイデアを、全国のどの住宅供給公社も渇望していたのである。各公社が『ルネッサンス計画1』に熱い眼差しを向けていた理由が理解できるだろう。

その後、大阪府では予定通り府営住宅の指定管理者公募が行われ、府営住宅320団地約11万戸のおよそ半分が、民間大手不動産管理会社の管理となった。その後も5年ごとに公募が行われ、2022年の現在では全ての府営住宅を民間大手不動産管理会社が管理することになった。指定管理者制度によって、大阪府の住宅供給公社は府営住宅の管理業務受託を失った。しかしこの経験は、自社で管理する公社団地の管理のあり方を見直す契機となり、その後の公社団地における団地再生への取り組みに繋がっていったのは特筆すべきことだろう。

◆団地再生実現化に向けた『観月橋団地再生プロジェクト』

実験住宅により一定の知見が得られると、今度は居住者が住む団地を利用した団地再生手法の模索が始まった。2010(平成22)年、UR都市機構は京都市にある『観月橋団地』を対象として、次なる団地再生プロジェクトに着手する。プロジェクトの目的は、他の団地でも展開・援用可能な、団地再生の新しいプロトタイプを探ることだった。

『観月橋団地』は前身の日本住宅公団が1962(昭和37)年に建設した団地だ。プロジェクトでは、まず全14棟540戸ある住戸を10棟400戸に集約。解体撤去した4棟分の土地を、地域整備に必要な敷地として生み出した。残りの住棟は既居住者の別棟への住み替えを行いながら、空き住戸100戸を段階的に改修して活用する計画だった。居住者が暮らしているため、大がかりな躯体改修はできない。外壁と内装のリ・デザインだけで、いかに賃貸住宅マーケットのニーズに対応した団地へと再生するかが問われた。

プロジェクトを担うデザイナーは、公募により民間事業者を選出することとした。自社だけでなく、民間発想による異なる角度の知見も得ようとするUR都市機構の本気度が窺える。新しいのは、設計からマーケティングまでをパッケージとした企画・設計の提案を求めたことだ。こうして、民間事業者2社が選定された。

団地敷地のうち、国道に面し団地の玄関となるBエリアは星田逸郎/星田逸郎空間都市研究所+DGコミュニケーションズ、奥にある敷地北側のAエリアは、馬場正尊/OpenAが手がけることになった。

Bエリア住棟の外装は、グレーが基調のお洒落な雰囲気に一新された。サイン計画も施され、団地の外部環境がグラフィカルでスタイリッシュな空間へと生まれ変わった。いくつかの住戸内では既存の壁や天井を活かしつつ、3Kを2LDKに改修するなどの実験的なリノベーションが行われた。

Aエリアでも、壁面サインがグラフィックでデザインされた。「KANGETUKYO DANCHI」という英字による住棟表示は、当時としては斬新だった。住戸内のリノベーションも、施工性・コスト・デザインのバランスが取れた汎用性の高いモデルが実現した。さらに、団地の魅力をマーケットに発信する「団地R不動産」というPRサイトも作られ、入居を検討する人に向けたモデルルームには、『無印良品』の家具が備えられた。

こうした、今までの団地には無かった目新しい取り組みが功を奏し、このプロジェクトでリノベーションされた住戸は若者層からの反響を得た。どの住戸も募集されると、即日で入居が決まるほどの人気だった。団地は既存のイメージから脱却し、「DANCHI」として新たなブランドイメージを獲得したのである。

Aエリアを手掛けた馬場正尊氏は、「このプロジェクトを通じて、団地のオープンスペースは“地域の公共空間”だということに気付いた」と語っている。団地全体が地域のコミュニティに対する公共的な空き地、子どもたちにとっては遊び場として機能していたのだ。団地を単なる「古い集合住宅の集まった場所」ではなく、「豊かなオープンスペースの残る地域資産」として再評価する視点で、現在の団地に新たな価値を見出す洞察だ。今後の団地再生の取り組みにおいて、一つの方向性を示唆する重要な指摘だった。

こうして、団地再生の取り組みは、全国の団地に広がっていくのである。

『RePUBLIC-公共空間のリノベーション』の詳細はこちら→https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761513320/

『観月橋団地』は、団地再生の先進的モデルとして成功を収めました。老朽化した団地が、現代の暮らしの価値観にあった住まいとして、現在の人々に受け入れられる可能性を示したのです。

一方これと同じ頃、UR都市機構は『ルネッサンス計画1』に続くプロジェクト、『ルネッサンス計画2』に取り組んでいました。それが東京都多摩平にある団地を再生した『たまむすびテラス』です。団地再生は、新たなステージへと移行します。

次回は、団地再生のマイルストーンとして評価が高いダンチ、『たまむすびテラス』を紹介します!

〈vol.8へつづく〉

【参考文献】

・『耳をすませば』DVD(監督:近藤喜文/ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント/1995年)

・『団地再生まちづくり2―よみがえるコミュニティと住環境』(水曜社/2009年)

・『新建築2011年8月号』(新建築社/2011年)

・『新建築2012年2月号』(新建築社/2012年)

・『Casa BRUTUS 2013年2月号―今年こそ「理想の家」を手に入れる!最強・最新!住宅案内2013 』(マガジンハウス/2013年)

・『RePUBLIC-公共空間のリノベーション』(馬場正尊+openA/学芸出版社/2013年)

・『都市を再生させるー時代の要請に応えるUR都市機構の実行力』(新建築社/2016年)

※団地を訪問する場合は、居住されている方々の迷惑にならないよう十分注意しましょう。