連載『月刊日本の団地~時代を映すダンチ12選~』vol.11 左近山団地

団地愛好家の有原です。

突然ですが、「ダンチって古い・・」と思っていませんか?

いえいえ、いま団地ではさまざまな新しい取り組みが行われているのです。

団地は建設時の社会の様相を映す鏡であると同時に、現在の取り組みはこれからの都市課題を解決するヒントにもなります。

建設当時の人々が団地に託した夢・・・。いまの団地で団地再生に奮闘する人々・・・。私と一緒に、新しい発見と感動の旅に出ませんか?

団地を単なる「古い住宅が集まった場所」ではなく、「豊かな屋外空間を残す地域の資産」として価値を捉えなおすことは、団地とまちづくりのこれからを考える上で重要な視点です。今回は団地の住人たちが協力し、使われなくなった広場のプールを多世代が過ごせる公園へと再生した事例、『左近山団地』を紹介します!

◆50年経った団地が育(はぐく)んだ資産

わが国の団地の多くが建設から50年を経た現在、建て替えや塗り替えによって一新された団地がある一方、建設当時のままの古びた団地もある。老朽化した団地が、後から建てられた新築一戸建てに囲まれた風景を見たことがある人も多いかもしれない。かつてピカピカだった団地は、今では周りの街並みの景観を損ねる可能性がある存在となってしまった。

だがそんな団地に対し、「まちのお荷物」といった否定的な評価を下すのはまだ早い。団地が周辺地域に誇れることもある。それは団地が持つ「豊かな屋外空間」だ。

団地は住棟間隔を広く空けて計画されている。居室の日照を確保するためだが、この余裕ある敷地に植えられた樹々や芝生が立派に生育し、今では緑豊かな空間が広がっている。敷地内に広場、公園、散歩道を備えた団地もある。これらは団地の一部ではあるが、団地に住まない人も立ち入ることができる公共性の高い空間だ。

住宅の分譲地は売買のたびに細分化されていくが、団地は昔から広い敷地を保ったままだ。団地が持つ緑豊かな屋外空間は「まちの公園」とも言うべきもので、地域にとっても大切な社会的資源なのである。団地を単なる「古い住宅の集まった場所」ではなく、「豊かな屋外空間が残る地域の資産」として積極的に価値を見出すことは、今後の団地とまちづくりを議論する上で欠かせない視点だ。

◆みんなで取り組む屋外空間づくり

そんな団地の良さである屋外空間を、団地住人たちが協力し、多世代がともに過ごせる公園へと再生した事例がある。神奈川県横浜市にあるUR都市機構・左近山団地(分譲棟)で取り組まれた『左近山みんなのにわプロジェクト』だ。

この団地の広場には、かつて幼児用の屋外プールが備えられていた。だが子供の数が減り、残る住人も高齢者ばかりになり使われなくなっていた。また、空き家の増加が憂慮すべき課題でもあった。団地住人で構成する管理組合では、プールを含む団地の広場2,600㎡を公園として再整備し、それにより若い世代の流入に繋げようとする計画が話し合われた。

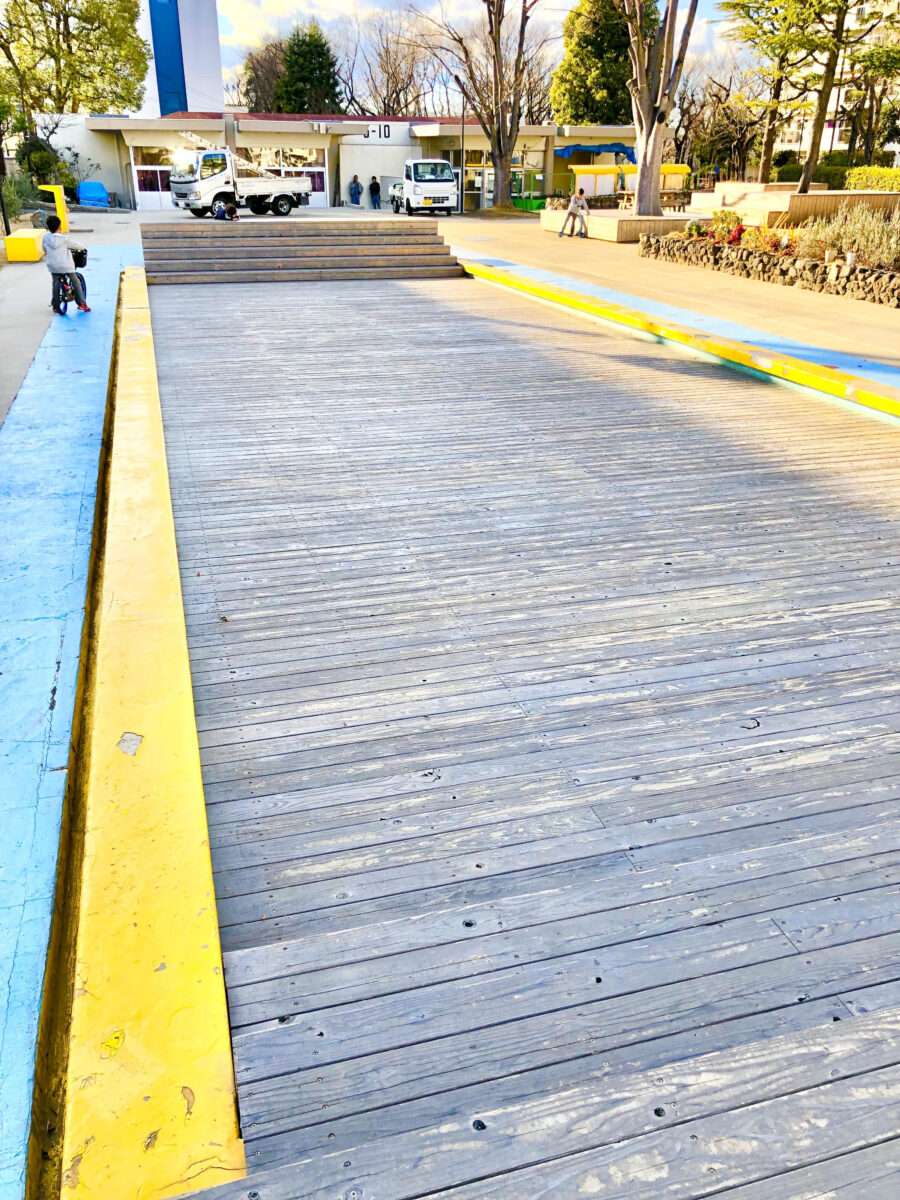

そして2015(平成27)年、広場の再整備を公募するコンペを管理組合主催で実施。ランドスケープデザイン事務所(STGK Inc. /株式会社スタジオゲンクマガイ)が選ばれると、団地の住人たちもワークショップ等を通じて整備に協力。こうして2017(平成29)年に、新たな公園『左近山みんなのにわ』が完成した。(写真1、2)

使われなくなったプールには杉板が張られ、デッキ広場に生まれ変わった(写真3)。

今ではデッキの上を子供たちが元気に走り回る。ヨガ教室やピクニック等にも利用される芝生広場は、団地住人や近隣の小学生にも協力を求めみんなで芝を張ったものだ。木陰に設けられたテーブルでは宿題やお喋りができる。年配の住人が要望していた健康遊具も公園内に設置された。

管理組合の挑戦を支援した横浜市やランドスケープデザイン事務所の尽力もあっただろうが、団地の将来に危機を感じた住民たちが団地の潜在的価値を共有し、意見も人手も出し合いながら、団地の価値を拡幅する場づくりに取り組んだことが成功の要因だろう。

『左近山団地』は建て替えを選択するのではなく団地の強みである屋外空間に目を向け、団地ならではの良好な住環境の魅力を、若い世代始めとする人々に伝えることに成功した。「屋外空間整備型団地再生」の好例である。

『図解 パブリックスペースのつくり方-設計プロセス・ディティール・使いこなし』の詳細はこちら→https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761532697/

◆ダンチって閉鎖的?

「団地は閉鎖的」としばしば言われてきた。団地と周辺エリアには「心理的境界」があり、周辺住民は立ち入りにくいというのだ。もちろん団地によって実情は異なるだろうが、このような指摘は団地が建設された時代背景を紐解くと腑に落ちる。

戦後の住宅難の時代、団地は郊外に建設されることが多かった。都心部に比べて土地を取得しやすかったからだ。事業主は農家から田畑を買い取り、そこに団地を建設した。当時の記録を見ると、広大な田畑の中に立ち並ぶ団地の写真が多い。昔ながらの日本家屋を見慣れた地元の人々にとって、白くて四角いコンクリートの建物に対する戸惑いは大きかった。

団地の建設が終わると、今度は一斉に大勢の住人が引っ越してくる。この土地に縁もゆかりもない人たちだ。団地住人の数が、生まれてからその土地で暮らしていた人の数を超した団地もあっただろう。団地の住人たちは同じような年齢、同じような所得層であることが多かった。そのため、日常的な近所付き合いは自然と団地内の住人同士となった。

建物の造形の面においても、住人の数・年齢層・生活文化の面においても、団地とその周辺地域との間には、初めから様々な違いがあった。既住の人々は、新しい団地というものの出現に複雑な思いを抱いたに違いない。このときから既に「団地は閉鎖的」と指摘されていたのだ。実際、団地が大量に建設された1960年代には周辺住民と軋轢を生じた団地が各地で見られ、当時の週刊誌にも団地の同質性を非難する報道が目立った。

このような「周辺から孤立する団地」の内情は、団地を舞台にした映画の鑑賞によっても窺い知れる。例えば1981年に公開された『遠雷』(監督:根岸吉太郎)は、在来の農村住民と後発の団地住人の隔絶を描き出している。また、人気グループ“嵐”の映画主演デビュー作である2002年『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』(監督:堤幸彦)は、閉鎖的な団地で育った高校生たちが団地を巣立つまでを活写する。これらの作品は、団地が持つ「心理的境界」を巧みに表現した秀作である。

さらに近年になると、団地内の住人同士の交流にも希薄化が指摘されるようになる。もともと団地の住戸は、物理的にプライバシー性の高い設計になっている。住戸内で誰にも気づかれずに亡くなる「孤立死」も問題となった。外部に対して閉鎖的になり、内部においても閉塞していく懸念材料が、団地には揃っていたのだった。

◆「ダンチをひらく」にはどうすればよいか?

このように閉ざされがちな団地に対し、「団地はもっと地域に開いていくべきだ」という意見を聞く。しかし、具体的な手法にまで議論が及ぶことは少ない。どのようにすれば「団地を開く」ことが可能だろうか。その解決の糸口は今回紹介した『左近山団地』を始めとする、「屋外空間整備型団地再生」の取り組みにヒントがあると思われる。これらの事例から、導き出される「団地を地域に開く」手法は次のとおりだ。

(1)団地内の敷地に、団地住人みんなで作品を造る

作品は花壇でもいいし、ベンチでもよい。ほかにも、アートオブジェや菜園、空き家をDIYでリノベーションしてカフェとすること等も想定される。『左近山団地』ではデッキ広場と芝生広場が作品だった。こうした作品を、団地の住人たちみんなで団地屋外に制作する(当然、管理者の理解と許諾が必要)。

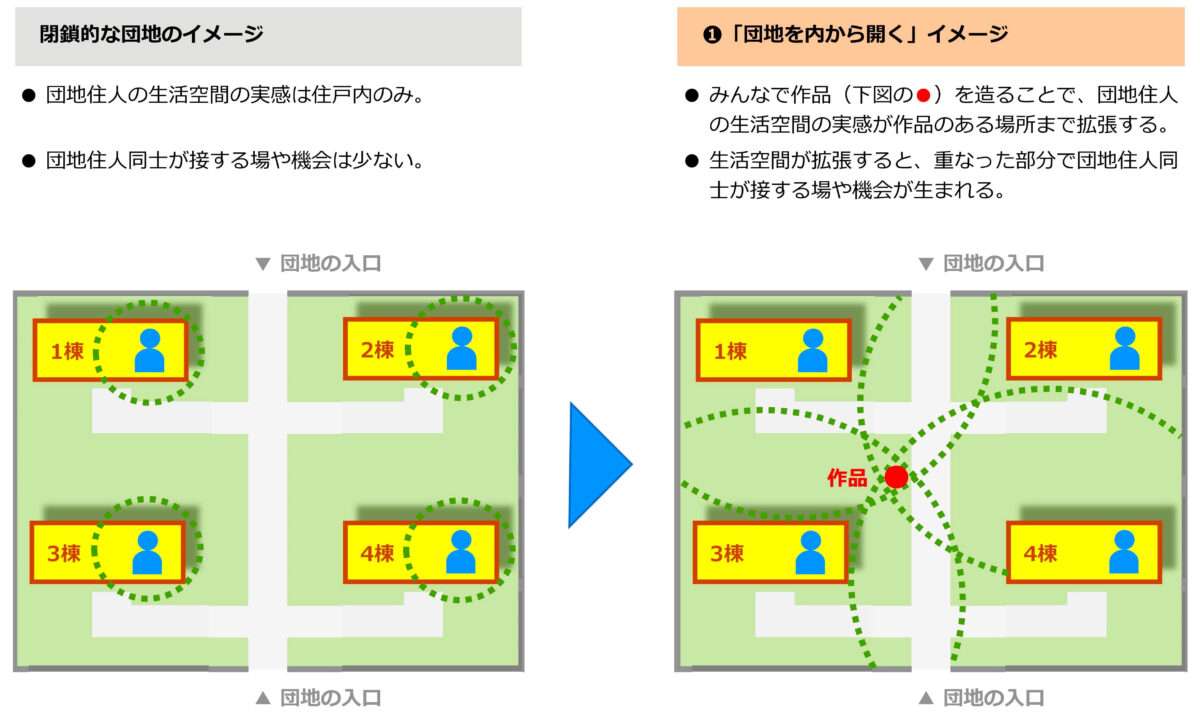

すると、団地住人の心理に変化が現れる。それまで住人の生活空間の実感は、自分が住む住戸内に留まっていた。だが、作品造りに関与することで生活空間の実感が携わった作品が存する場所まで拡張するのだ。各住人の生活空間が住戸の外まで広がると、互いに重なる部分が生じる。重なった空間で団地住人同士が接する機会が生まれる。(図1)

作品造りを通して団地住人が住戸内から外出し、住人同士が触れ合う機会と結び付く時間が創出される。この繰り返しによって住人のマインドに少しずつ変化をもたらし、団地内にある個人の閉塞は解消されていく。これは「団地を内から開いていく」イメージである。

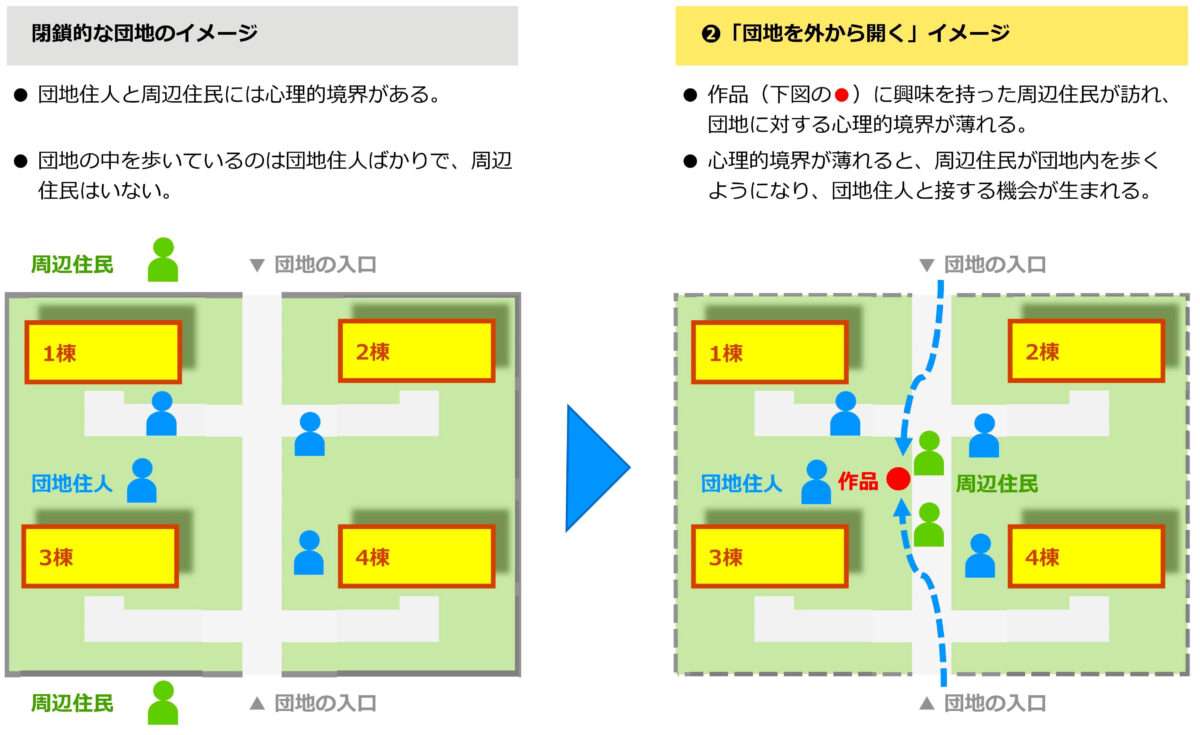

(2)団地の敷地内に、周辺住民が訪れる

作品によって団地外部空間の魅力が増すと、これに興味を持った周辺住民が団地を訪れるようになる。団地に対する心理的境界は次第に薄れてゆく。心理的境界が薄れると、周辺住民が心安く団地内を往来するようになり、団地住人と接する機会と繋がりを築く時間が生まれる。(図2)

団地住人みんなでつくりあげた作品によって周辺住民を団地内へと誘引し、心理的境界が薄まることで団地の閉鎖性が和らいでゆく。「団地を外から開いていく」イメージである。

団地の内側からは(1)、外側からは(2)の効果が併発することで、団地内の空間に縁側のような公私の中間領域が増え、そこに内外の人々が居会う機会と時間が生まれる。こうして、団地が地域社会へ緩やかに開いていき、やがて「団地はまちに融合していく」という手法だ。

『左近山団地』はこうした手法を意識したわけではないだろうが、この方法論の実践例として位置付けることができる。ほかに同様の事例として、福岡県久留米市にある『コーポ江戸屋敷』(㈱スぺースRデザイン)という団地における取り組みがある。イベントやワークショップにより団地住人で花壇やバーゴラなどを制作し、みんなで魅力的な屋外空間を作り上げていった。取り組みを通じて団地住人同士や周辺住民との交流の輪も広がった。

『左近山団地』や『コーポ江戸屋敷』における団地再生の特色は、建て替えや室内リノベーションなどではなく、団地の潜在的な強みである「豊かな屋外空間」に着目し、その拡充を図ることで団地の魅力と価値の向上に繋げた点だった。団地住人は活動を通じて人々と繋がりながら、同時に自分好みの外部環境も実現した。建物や住戸の資産価値向上よりも、人との交流に満足を見出す「コミュニティベネフィット」という新たな価値観を選択したのだ。

一方、団地は周辺のまちにどのような価値をもたらしただろうか。団地を建替事業により更新する場合、土地を減じて高層化することが多いため、それまでの団地が持っていた豊かな外部空間は失われてしまう。今回紹介した団地が建て替えではなく屋外空間の再整備により団地を更新したことは、結果的に潤いある公共空間を保全することとなった。この空間は団地住人のみならず周辺住民にとっても暮らしの潤いの一部であり、地域にとっても大切な資産なのである。このように考えると、団地は決して「まちのお荷物」なんかではない。団地は今後の街づくりにおいても有効な役割を果たす、社会的にも意義のある存在だと胸を張って断言できるのである。

次回はいよいよ最終回!一つの団地の中で数多くの取り組みが行われている「スマホのアプリ」のような多彩な団地再生事例、『公社茶山台団地』を紹介します!

〈vol.12へつづく〉

【参考文献】

・『図解 パブリックスペースのつくり方-設計プロセス・ディティール・使いこなし』(編著・忽那裕樹ほか/学芸出版社/2021年)

・『新建築2009年8月号』(新建築社/2009年)

・『新建築2018年2月号』(新建築社/2018年)

・『五一C白書―私の建築計画戦後史』(鈴木成文/住まいの図書館出版局/2006年)

※団地を訪問する場合は、居住されている方々の迷惑にならないよう十分注意しましょう。