季節、其れは あはれ【紅葉】|連載「京都の現代歳時記考 -木屋町の花屋のささやかな異議申し立て-」

先人たちが日本の気候から見つけてくれた、

美しいもの・儚いもの・恐いもの、その中で生きていく知恵と工夫。

そんな季節特有の本来の暮らしぶりと、現代の暮らしぶりを結び、歳時記を再解釈する。

松尾芭蕉は言った。「季節の一つも見つけたらんは、後世のよき賜物」

私たちは、100年後の人々に、どんな贈り物をできるだろう。

なんかわくわくして、めぐる季節を感じて、余裕があれば祝えばいい。

ちょっと変わった視点から、京都・木屋町に店を構える花屋の主人が現代の暮らしにすこしだけ反抗します。

執筆者プロフィール

西村良子

京都木屋町の花屋「西村花店」店主、華道家。1988年京都府生まれ。2010年関西大学卒業。先斗町まちづくり協議会事務局兼まちづくりアドバイザー。2017年に花店を開店し、現代の日本での花と四季の楽しみ方を発信し続けている。木屋町の多くの飲食店や小路は西村さんの生け込みで彩られている。

日本は四季のある国である。大昔から自然と季節、花鳥風月に関する歌や絵が山ほど残されてきた。その中でも、キク科をはじめたくさんの種類の草花が見頃を迎え、日に日に違う表情に色付いて行く紅葉を楽しむことができる秋は、今も昔も特別だ。現代では高性能なカメラや移動手段の選択が無数に手軽にあり、たくさんの人が季節ごとにその名所に訪れることができるようになった。「そうだ、京都行こう」のコピーを貼られたことのある有名な寺社仏閣には、歴史ある木造建築が陥落するのではないかというくらい人が殺到している。

しかし実は、ほとんどの人が江戸時代になるまで、生涯で一度も自分の目でもみじを見たことがなかった。紅葉の、文字通り代名詞であるもみじは、山の奥に自生する。実際にもみじに触れることができたのは貴族か隠居の風流人で、まちに暮らす一般の人々は、その葉の形を知ることはなかった。触れることのできない遠くの山が色づいて行くのを眺めながら、彼らが詠んだ歌を聞き、もみじの景色を想った。そこからイマジネーションで、自分でもみじの歌を歌うことさえあった。手を伸ばしても届かない、秋という季節が見せてくれるほんの束の間の幻想。それがもみじだった。

そしてそれは桜も同じことで、私たちにとっては街路樹としても身近な存在であるこの花が都市の中に植えられ始めたのは明治時代以降のこと。人々の移動が自由になる江戸時代くらいまで、本来山の奥に自生するこの木を自分の目で見ることができる人は限られていた。そうしてやはり、西行法師のような特殊な人が詠んだ歌を聞き、見たことのない儚く美しい薄紅色の花びらに心を痛めた。

私たち現代人の心を動かしているのが、真っ赤に色付いたもみじの美しさそのものであるのに対し、和歌に残っているほとんどの主題が、その美しい姿がわずかな時間で失われていくことを憂いたものである。彼らの心を揺さぶっていたものは、その美しさが自分の力ではどうしようもなく立ちすくむままに、失われていくしかないという歯痒さだった。その悲しみとも喪失感とも一言で言いきれない気持ちを、「あはれ」という。現実的に触れることができず近くで楽しめない人々はもちろん、たとえ山に足を踏み入れることを許される立場の人々であっても、その景色を所有できないと思う感覚こそが、彼らの創作への原動力だった。

日本を特別な「四季の国」にしているのは、他の国の人々は感じることのなかった「あはれ」の感覚にあると思う。四季のある国は世界中にたくさんあるけれど、去って行くこと、移り変わることに心を痛める感覚は、おそらくこの国にしかない。宮廷文化のある国には必ずと言って良いほど宝石のデザインや文化の歴史があるけれど、海外の専門家が見ると不思議なくらい、日本にはそれがないそうだ。永遠に輝く赤い石よりも、明日にも散りそうな紅葉にこそ価値があった。

歌集には四季と同様に恋を歌ったものがたくさんあるけれど、その主題も誓われた愛ではなく、移り変わってしまう心の悲しみや苦しみがほとんどだった。その特殊な美意識こそが、この国にしかない季節感を築き上げた。私はそれを未来の人々へ残したいと、心の底から思う。

だから、移り行くことを忘れて切り取られた最高の瞬間を自分のアカウントにアップロードするという、まるで季節の良いところだけを「所有」するような現代の当たり前を、私は心のどこかでずっと恐れていた。「あはれ」は言葉だけでなく、感覚そのものが忘れられつつある。

とは言うものの、スマホのアルバムをスクロールしてみて思ったことは、それが本当に所有できているのだろうか?ということだった。毎年無数に撮り、あるものはインスタグラムに、あるものはフェイスブックにアップロードした「季節の景色」について、思い出すことはほとんどない。こんな風にその写真を見返すことさえ稀である。メモリーカードがいっぱいになったら新しいカードを差し直す。古いメモリーカードの中の写真を、この先再び見ることがあるのだろうか?

すごくきれいで胸を打たれた景色を、写真に撮ることができなかったという経験が、人生で何度かある。「うわぁ、」と思ってもちろんレンズやスマホを向けて、液晶画面を見ながらシャッターボタンを押そうとした。だけどその小さな四角の中の景色が、そのとき自分の中に生まれた圧倒的な感動をあまりにも写し取れていなくて、少しの時間だけど本当に迷って、ボタンを押すのを止めた。それはバンクーバー空港の駐車場の上に無限に広がる夏の青い空であったり、ある初夏の日の、木屋町通を覆う瑞々しい桜の新緑だったりするのだけれど。何年経っても、私はときどきその景色を思い出す。そのときの空気や隣にいた人を、写真に残さなかった後悔とともに。

これからも、スマホの写真はどんどん増えて行く。電車に乗って観光名所へ行けば、実際にその赤く染まった葉に触れることさえできる。だけど、ただきれいだと写真に撮ってもそれが心に残っていないのなら、メモリーカードに刻まれた画素の羅列に過ぎない。記録は所有ではなく、時間とともにちゃんと私たちの手からこぼれ落ちている。所有なんてできないのだ。平安歌人がそうであったように。季節は、その景色を前に突き動かされた人の心の中にだけ跡を残していく。その積み重ねこそが、「日本の季節」を作り上げてきた。そのことを忘れなければ、この先どれだけカメラの技術が発展しようとも、日本は特別な「四季のある国」であり続けられると信じたい。

季節の花

雪柳(バラ科)

もみじは紅葉する植物の中でもとりわけ乾燥に弱く、ほとんど花市場に出回りません。花店では、雪柳やどうだんつつじなど、比較的乾燥に強い紅葉を使うのが一般的。雪柳は華奢な流れとグラデーションが美しい紅葉です。白いりんどうや菊などと合わせると赤茶色が引き立ちます。

小噺

本連載の執筆者が構える「西村花店」であるが、実はこの花屋何やら企んでいるらしい。

小噺として、今後の「西村花店」の行く末も紹介。

毎話の再解釈が花屋の空間にどう昇華されていくのか、そんな様子もお楽しみください。

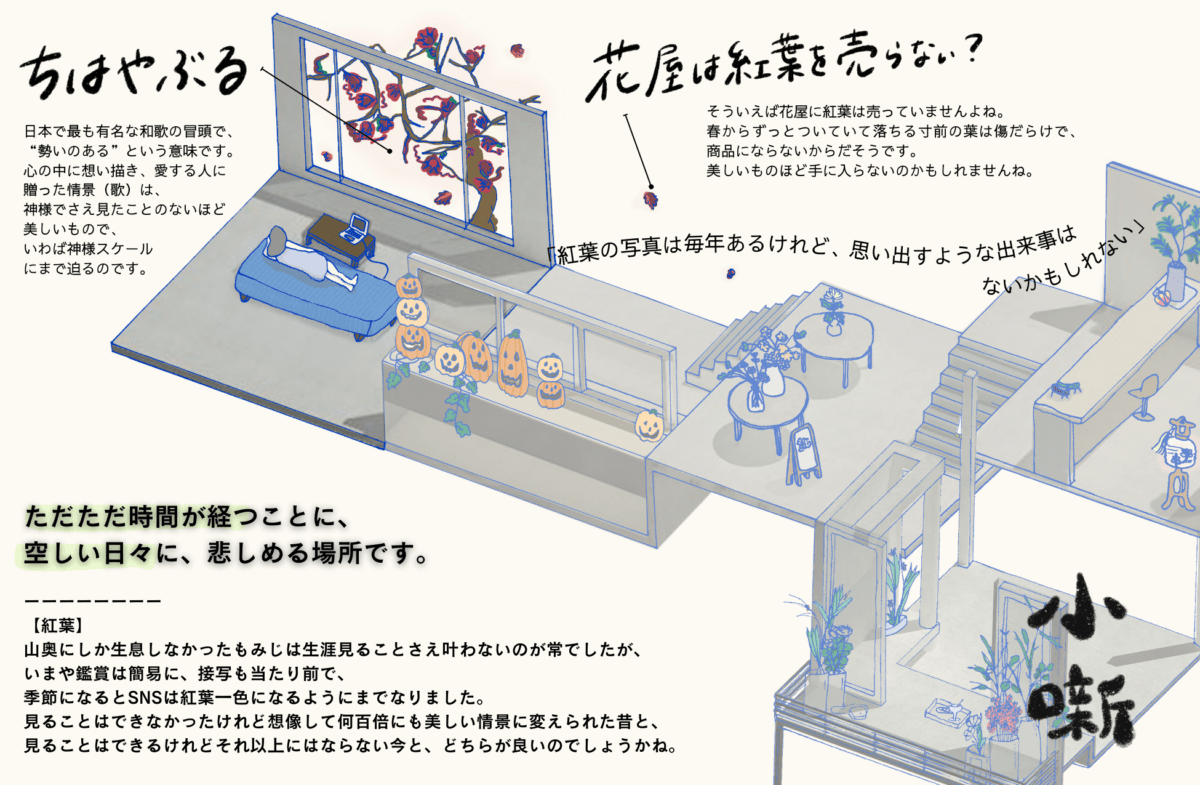

ちはやぶる

千早ぶる 神代もきかず 龍田川

からくれなゐに 水くくるとは

「ちはやぶる」ではじまる、日本で最も有名な和歌の一つである在原業平が詠んだもみじの歌でさえ、実際に山の中で詠まれたものではく、宮中で、かつて愛した女性へ贈られたものでした。

渓流の音と、山の奥の錦色の世界、光の加減であるところは紅く、あるところは橙に染まった水の色。神様でさえ見たことがないという美しい景色は、目で見るものではなくて、心の中に想い描き、愛する人に贈るものだったのです。

花屋は紅葉を売らない

そういえば花屋に紅葉は売っていませんよね。春からずっとついていて落ちる寸前の葉は傷のついたものが多く、商品にならないからだそうです。もちろん乾燥した現代の空間ではいっそう葉の落ちは早くなります。切り取って人間の手に入った時にはもう儚く朽ちている。美しいものほど手に入らないのかもしれませんね。

企画・編集・小噺イラスト:安井葉日花(学芸出版社)

題字:沖村明日花(学芸出版社)