土地からの離脱

– 真壁智治「臨場」から窺う渋谷問題への気付き(第16回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』

渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。

真壁智治(まかべ・ともはる)

1943年生れ。プロジェクトプランナー。建築・都市を社会に伝える使命のプロジェクトを展開。主な編著書『建築・都市レビュー叢書』(NTT出版)、『応答漂うモダニズム』(左右社)、『臨場渋谷再開発工事現場』(平凡社)など多数。

≪横にスクロールしてお読みください≫

土地からの離脱

桜丘口地区建設工事もいよいよ地上階から上方へと躯体の建て方が始まった。

建ち上がりだすや、既に先行して建設されていた「薄い壁」は先端棟と表記される。

本体工事との施設識別の為であろう。

ここにも桜丘口地区開発の複雑さが窺え、さしずめここは本体棟(A棟)と呼ぶべきものになろうか。その他にも少し離れて東棟と表記された施設工事も進行し、当該地に当初から示されていた分棟型再開発の完成パースと符号出来る段階になってきた。桜丘口地区開発の複雑さの最大の要因は、当該地に関わる地権者の多さと地権及び施設用途そのものの煩雑さに在ったろう。それに加え地勢の複雑さが在る。

それらを新たな施設建設として適えるには大変な力業が入用になる。そうした開発の複雑さに依る制約・条件・課題に対し、施設(群)として解釈を図る再開発の突破力や強引さをそこに見ることになるのです。まさに完成パースが示すものはそうした力業そのものの様態なのであり、ここにも「渋谷問題」の火種を見ることになろう。

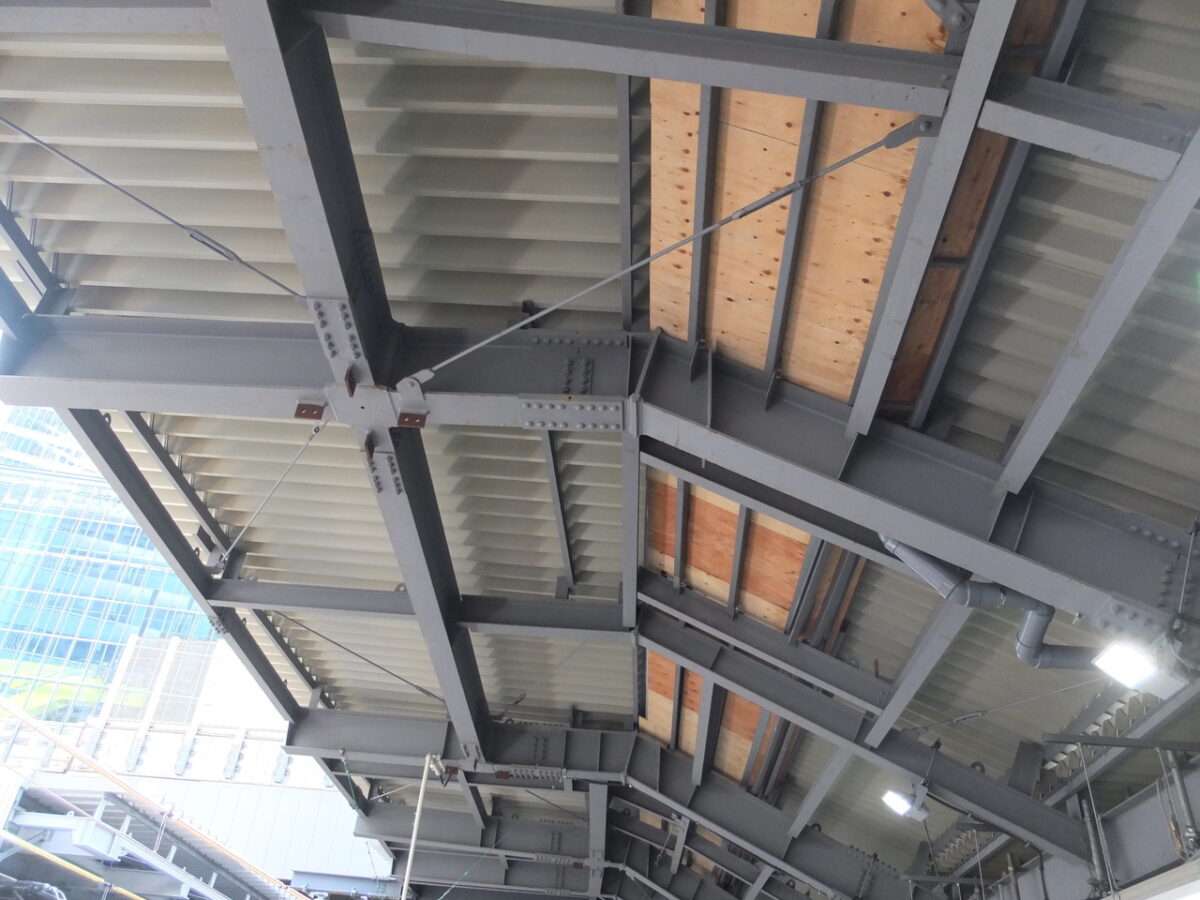

コロナ禍の二〇二一年八月、「本体棟」がいよいよその圧倒的スケールを露見させる。国道二四六号線に面した敷地の端部(Bゾーン)からビルド・アップが開始された。これまで慎重に基盤工事が進められた場所だった。ここからの工事は完全に土地・大地からの離脱を意味し、空間生産の原理的論理がなにを置いても優先される建設営為に突入してゆく。これまでの様な土地・大地との対向が前提の工事とは全く異なるものになります。

工事が向き合うものの基盤が大きく変りだし、視界が開けたこの谷筋に忽然と巨大な鉄骨の躯体が峻立しだした。

既に「薄い壁」(先端棟)は架構体全体のヴォリュームをシート越しに測ることが出来る所まで進行している。

それと比べても本体棟は圧倒的なスケール対比で、なによりも構成メンバーのサイズが圧倒的に違う。

既存の桜丘口地区建物と「薄い壁」との圧倒的なスケールの違いを強烈に感じるが、更に「薄い壁」(先端棟)と「本体棟」との巨大スケールの対比を想像させるに充分なインパクトのあるスケルトンが出現した。

これは二重重ねなスケール対比であり、スケール対比のグラゼーションとも映る。

これから進む超高層の足元に二重のスケール対比がレイヤーの如く存在することになる。

この様な二重のスケール対比のレイヤー体験を介して、私たちは桜丘口地区の開発施設群をこれから経験(構造化)してゆくことになる。従って、街区のイメージ形成の方法もこれまでとは大分様相が異なるものになろう。それは当該地を歩行するにつれ、スケール対比が折り重なる様に超高層施設の直下に張り付き、スケールのグラゼーション感覚体験が生まれ、その内に街区のイメージも描かれることになるからだ。

建物のスケールグラゼーション感覚が幾つものレイヤーの様に生まれ、「道」と「壁」の体験がこの場所のイメージを基本的に形成するだろう。こうした体験の構造の内に街の界隈性がイメージとして染み込んでゆくことになる。桜丘口地区では嘗てそこに備わっていた「地勢」に替り「スケール対比」が街のイメージ形成の基盤に置き替る。

巨大な躯体が建ち上りだす光景を私たちは新たな都市の日常性として想像する権利がある。こうした都市の現実が示す刺激を、刺激だけに済ませず、そこに潜む資本の野心を照応することが都市の日常性に向き合う上で必要だからだ。刺激の強度と野心の強度は共に比例するはずなのです。

目前の大きな強度の刺激が途方もなく資本の野心の強度を映し出している事態に疎くなっていてはマズイ。資本の野心が生む大きな強度は場所の同質化と市場の寡占化を強く促してゆくのですから。

JR渋谷駅南口を出て、国道二四六号線の上に架る新しいブリッジに立つと桜丘口地区再開発工事や東急百貨店解体工事・JR渋谷駅舎解体工事がパノラミックに目に飛び込んでくる。解体工事のいずれもが養生パネルでカバーされていて直接見ることは敵わないが、私たちはこうした幾つもの工事現場が垣間見せる光景を刺激の強度のグラゼーションとして照応する力を身に付けねばなるまい。さもないと、一方的に資本の野心が示す強度のある刺激の光景に飲み込まれ、対抗する意識や疑う意識が芽生えないことになりかねない。

「渋谷問題」の大前提は、この資本の野心をどの様に私たちの身体性として感知・感受し照応するかに懸っていることを忘れてはなりません。

土地からの離脱はここから工事進行が一気に加速されてゆくことを示し、工事現場がスケルトン状態だからこそ、ユニフォームな空間単位の抽象的生産が膨大に増床されてゆく光景を窺うことが出来る。施設のスケルトンは資本の野心の骨格を見え易くさせるものになる。

それまでの現場が基礎工事の段階では、土地や大地の存在は目前にまだ見えていた。それがたとえ去勢されてゆく土地・大地であったとしてもだ。

しかし、そこには明らかに土地に関与する多くの当事者としての人びとの影が土地に刻まれて工事が慎重に進行していた、と感じとれた。

ところが、土地から離脱してゆく躯体の建て方工事が始まるや、人びとの当事者としての影はスケルトンから一切払拭されてしまう。

土地に関わって来た人びとの影が失せると同時に工事現場には施設が目論む収益事業化へのマネーゲームがスケルトンのスパン割りに露骨に映し出され始めて、架構体の様態が収益事業の規模(野心)を語る。そして更に躯体が建ち上がり切るや、外皮が取り付く。こうした工事段階になってくると、又、明らかにそれまで見えていたものとは遙かに異なる様相や意味が出現してくることになるのです。

躯体(骨)が外皮(皮)をまとうと途端に先程のゲーム感覚が後退し、記号や象徴の世界に転換・変質してゆくのである。

従って、私たちが日頃目にする、あるいは思い込んでいる「都市」は、さまざまな記号や象徴(アイコン)を生んでいる建物や出来事に依って織り上げられた様相や意味の場と捉えることが出来るが、そこでは建物が当初向き合う土地や建設途上のスケルトンが垣間見せる収益事業ゲームにも気付かぬまま、見えぬままに「都市」が私たちの前に現われてくる。

「見えない都市」のそうした局面を七〇年代に指摘したのが建築家磯崎新だった。

象徴としての都市、その記号性・表象性が都市に集積し都市現実をもたらし、実体や機能・構造が埋没し、消失してゆく都市の様態について触れたもので、その後のポストモダンムーブメントへの重要な認識の一つを形成するものになっていった。

しかし、私たちが都市を生きるレベルからは私たちの日常生活を取り巻く都市の光景に対して、施設の工事現場がいみじくも露見させる都市の実体レベルを嗅ぎ取らなければならないし、そうしたまなざし(プラクシス)を通して普段の都市に潜む実体や仕組みを推察する力を備える必要がある。特に華やかな再開発に対してはその表層(記号性・消費性)だけに振り廻されてはならないのです。「渋谷スクランブルスクエア」東棟の巨大で華やかなアイコンも一七~四五階までをオフィスゾーンで担保し、成立している様をスケルトンが示していたことに無自覚であってはならない。

渋谷再開発計画に動員されたデザインアーキテクトのプロジェクトに関わるデザイン提案は当然限定的なものだった。

極めて公共性の高い「アーバンコア」のデザインや「スカイウェイ」施設の表象的印象を決定付ける「外皮」のデザイン、それに接地性の強い低層階での若干のデザイン提案などにもっぱら限られた。

地権などの調達を図る土地の再編や施設全体にわたる収益計画やプログラムなど施設の基本与件の骨格は、予め開発主体が描いたものである。

それに加え実施設計チームの存在なども都市の再開発計画の理解を不明朗なものにしてはいないか。であるからこそ、工事現場が一瞬垣間見せる「土地・大地」や「躯体・スケルトン」への考察はデザインアーキテクトのデザイン提案にも増して「渋谷問題」の核心に迫る上からも不可欠な局面になってくるものなのである。

(つづく)

連載記事一覧