言葉、と花【母の日】|連載「京都の現代歳時記考 -木屋町の花屋のささやかな異議申し立て-」

先人たちが日本の気候から見つけてくれた、

美しいもの・儚いもの・恐いもの、その中で生きていく知恵と工夫。

そんな季節特有の本来の暮らしぶりと、現代の暮らしぶりを結び、歳時記を再解釈する。

松尾芭蕉は言った。「季節の一つも見つけたらんは、後世のよき賜物」

私たちは、100年後の人々に、どんな贈り物をできるだろう。

なんかわくわくして、めぐる季節を感じて、余裕があれば祝えばいい。

ちょっと変わった視点から、京都・木屋町に店を構える花屋の主人が現代の暮らしにすこしだけ反抗します。

執筆者プロフィール

西村良子

京都木屋町の花屋「西村花店」店主、華道家。1988年京都府生まれ。2010年関西大学卒業。先斗町まちづくり協議会事務局兼まちづくりアドバイザー。2017年に花店を開店し、現代の日本での花と四季の楽しみ方を発信し続けている。木屋町の多くの飲食店や小路は西村さんの生け込みで彩られている。

見当はずれな季節の花を「ありますか?」と聞かれて驚くことが、年々増えている。季節が違うだけではなくて、切り花としては出回っていない花や、私でも聞き返すような珍しい花を問い合わせられることもある。

気になってあるとき尋ねてみると、「花言葉」が理由だった。みんなほしい花言葉から逆引きして花を探すので、こちらからすると見当外れな花になるのだった。

理由がわかると、そうなる気持ちはわからなくもない。多くの切り花は本来の旬より1〜2カ月前から流通し始めるのが当たり前で、詳しい人でなければ本当に旬の花がなにかわからない。ほしい花の検討がついたとしても、バラひとつとってもガーベラひとつとっても、膨大な数の色や咲き方がある。そんな中で大切な人に贈る花選びの指標が、花の知識と関係なく、調べただけでぱっとわかる「花言葉」になりかけているのだ。

ただ私は花言葉から選ぶ花贈りをあまり推奨しない。特定の花に特定の意味をもたせ相手に贈るという文化は世界のたくさんの国で見られ、同じ花であってもその国ごとに意味が違う。そして日本に花言葉の文化が生まれたのは明治時代であり、つまりどの花言葉もどこかの国の輸入品なのだ。

日本語のインターネット上のページや本に載っている花言葉は、いろいろな国や文化から良さそうなものをピックアップして集めたものにすぎない。だから当然贈る相手はその花言葉を知らない。結果は、「言葉にできないことを花言葉に代えて贈る」という本来の花言葉の目的とかけ離れたものになる。

日本には、そもそもブーケのように花を束ねるという習慣も、それを誰かに贈るという習慣も歴史上ずっとなかった。花は、花瓶にいけてその空間をもって客をもてなすものであり、愛する人に贈るのは、花ではなく花について詠んだ和歌だった。それは、この国で花言葉というものが発展しなかった理由だろう。和歌を詠まなくなった現代人が、花言葉を求めている。

花を贈られれば、それだけでほとんどの人が喜んでくれる。母の日はまさにその証明で、母の日の代名詞ともいえるカーネーションには、どこを探しても「感謝」を意味する花言葉はない。

「産んでくれてありがとう」、「結婚してください」。人は、大切なことほど言葉で伝えることができない。だからこそ多くの国で花言葉が生まれたし、日本では和歌が発達した。和歌は言葉でできているけれど、遠回しにしたり美しくしたり面白くしたりして形式に当てはめ、本当に伝えたいことは相手に想像させるという日本独自の伝達方法である。

「形」にのせるだけで、大切なことを伝えるときの気の重さはかなり軽減される。愛しているもありがとうも、手ぶらではなかなか言えないけれど、花を手渡すという形の上でなら、ずっと簡単に言葉になる。和歌を詠めなくなった私達は、検索しないとわからない、よその国の「花言葉」なんかじゃなくて、本当の言葉を、花にのせて伝えれば良いのだと思う。

花屋のスタッフに聞いて旬の花を選ぶのが一番簡単だけれど、贈る相手の好きな色など、簡単な手がかりでじゅうぶんだ。5月ならカーネーションの他に、バラや芍薬、菖蒲なんかが旬だ。少し早いけれど紫陽花も良い。

5月5日、端午の節句には、子どもの武運を願って菖蒲を飾ることになっている。ブーケにしてプレゼントするわけではないけれど、もしかするとこれも同じ理由なのかもしれない。叱ったりふざけたりして過ぎて行く子どもとの日々の中で、「ここまで育ってくれてありがとう。これからも健やかでありますように」と改めて言うのは難しい。

日本の花屋が一年で一番忙しい日は母の日である。多くの人が、花言葉よりも「花に言葉を添える」経験者なのだ。難しく考えずに、どんな場面であっても、旬の花を贈ればいい。カーネーションがそうであるように。大切なのは、そこにのせる本当の言葉である。それは和歌の時代から現代に至るまで、インターネットには載っていない。

季節の花

カーネーション(ナデシコ科)

とにかく花屋には一年中出回っているのであまり知られていませんが、カーネーションはナデシコの仲間なので、日本では春〜初夏のお花。品種改良もさかんで色も咲き方もたくさんありますが、少し青みがかったピンクや紫が初夏らしいです。

小噺

本連載の執筆者が構える「西村花店」であるが、実はこの花屋何やら企んでいるらしい。

小噺として、今後の「西村花店」の行く末も紹介。

毎話の再解釈が花屋の空間にどう昇華されていくのか、そんな様子もお楽しみください。

Mother’s day

20世紀初頭のアメリカで、慈善活動家だったある女性が亡くなりました。娘は彼女の活動を汲み、亡くなってからしばらくたったある日曜に執り行った母の追悼式で、彼女の好きだった白いカーネーションを参列者にくばりました。その話に心を動かされた時の大統領が、5月の第2日曜日を祝日と定めたことに起源します。

母の日

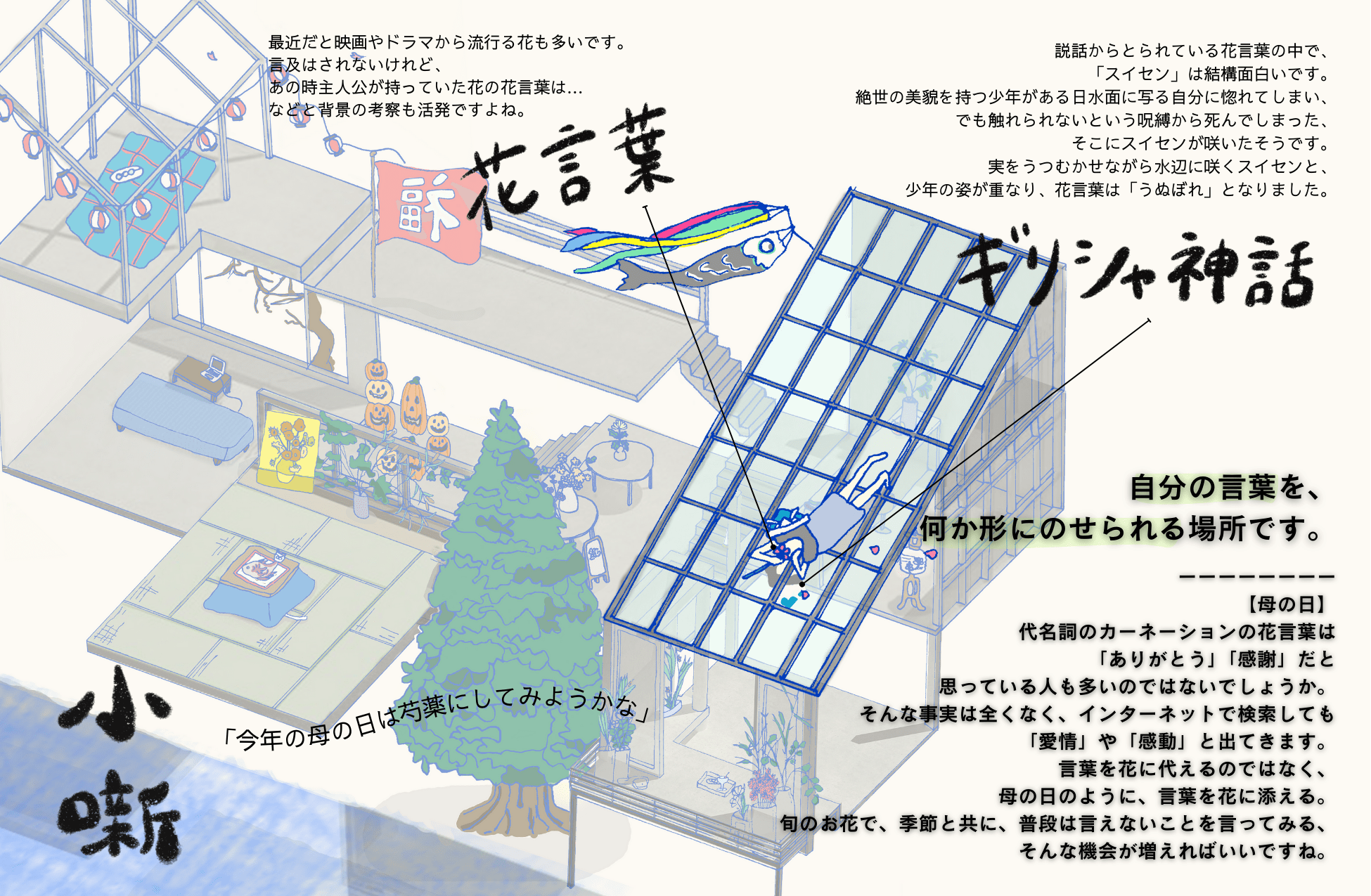

代名詞のカーネーションの花言葉は「ありがとう」「感謝」だと思っている人も多いのではないでしょうか。そんな事実は全くなく、インターネットで検索しても「愛情」や「感動」と出てきます。言葉を花に代えるのではなく、母の日のように、言葉を花に添える。旬のお花で、季節と共に、普段は言えないことを言ってみる、そんな機会が増えればいいですね。

花言葉

最近だと映画やドラマから流行る花も多いです。言及はされないけれど、あの時主人公が持っていた花の花言葉は…などと背景の考察も活発するなどとロマンチックな側面があります。一方で、「うつろい」という花言葉を持つアジサイなどは、恋人関係の相手に贈り「あなたのことはもう好きではないので構わないで」と暗示する手段としても使われていたなどと皮肉な面もあります。

ギリシャ神話

説話からとられている花言葉の中で、「スイセン」は結構面白いです。絶世の美貌を持つ少年がある日水面に写る自分に惚れてしまい、でも触れられないという呪縛から死んでしまった、そこにスイセンが咲いたそうです。花をうつむかせながら水辺に咲くスイセンと、少年の姿が重なり、花言葉は「うぬぼれ」となりました。

企画・編集・小噺イラスト:安井葉日花(学芸出版社)

題字:沖村明日花(学芸出版社)