第31回「多様性に満ちた新しいダウンタウン(1)―― 「職住遊憩」機能を埋め込む」連載『変わりゆくアメリカからさぐる都市のかたち』

アメリカで展開されている都市政策の最新事情から注目の事例をひもときつつ、変容するこれからの都市のありよう=かたちをさぐります。

筆者

矢作 弘(やはぎ・ひろし)

龍谷大学フェロー

前回の記事

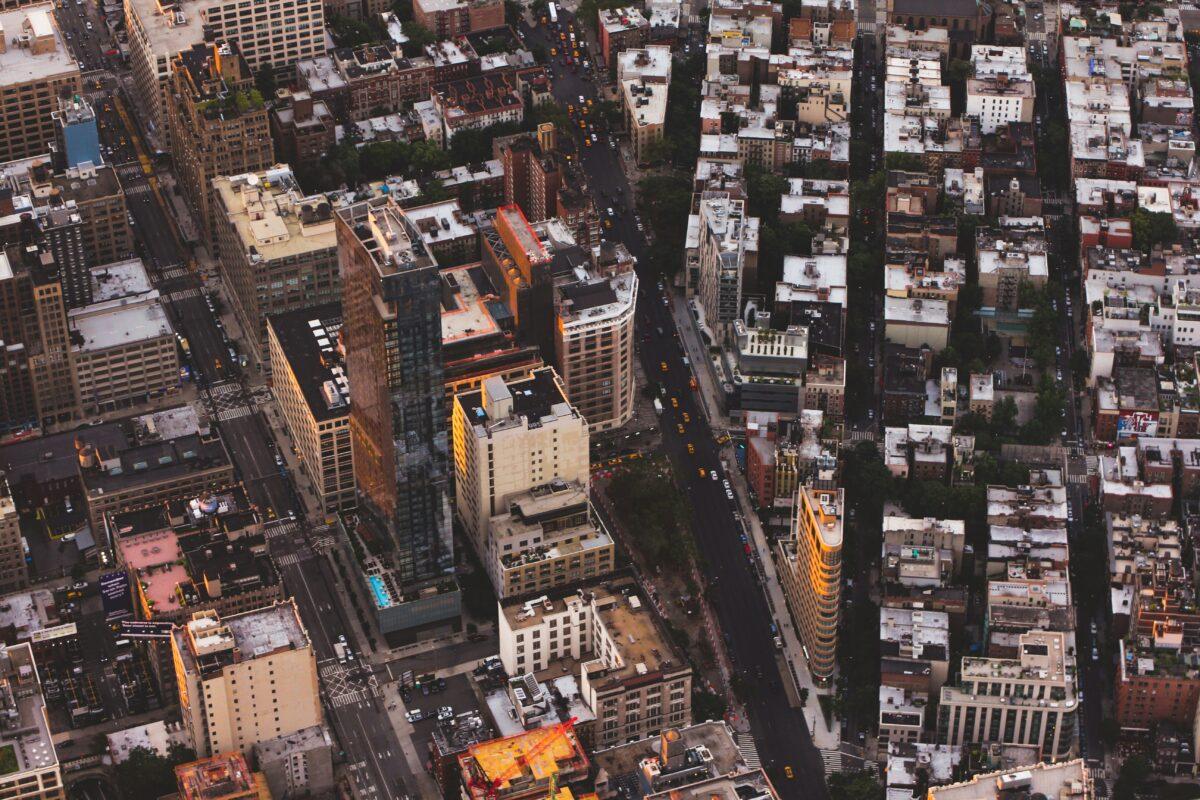

ダウンタウンが占める面積は都市圏の3%

アメリカで新しいダウンタウンづくりが始まっています。多様な都市機能が混在し、土地利用が複合型のダウンタウンを創る動きです。

コロナ禍下、さらにはその後もリモートワーク/在宅勤務が普及しました。働き方/暮らし方が変わったことが、「都市/郊外の「かたち」」に変化を引き起こしました(矢作弘他『コロナで都市は変わるか――欧米からの報告』2020年 学芸出版社)。

アメリカのトップ15都市圏では、ダウンタウンが占める面積は都市圏の3%に過ぎない。ところがその小さなエリアがGDPの57%を生み出しています(Saving walkable urban places, Planetizen, Sept. 30, 2024)。ダウンタウンが経済社会活動の活性化でいかに重要か、ということを示すデータです。

「職住遊娯」が混在する多機能型のダウンタウンへ

しかし、都市の中心核にあたるダウンタウンは、ビジネス活動に特化しています。単一用途街区になっています。これを「職住遊娯」が混在する、多機能型のダウンタウンに改造する動きです。ダウンタウンは、夜間、人影が途絶えます。そこに多様な都市機能を埋め込み、24時間/7日賑わいにある場所に転換することを目指しています。高価な空間の利用としては、現状の姿はもったいない、という考え方です。

また、郊外でも、コロナ禍以前から新しいダウンタウンづくりの動きがありましたが(Dynamic communities: the new American suburb, Washington Post, May 19, 2017)、その勢いが増しています。

アメリカの郊外のイメージは、これまでは、

- 芝生の前庭に駐車場を併設する戸建て住宅が延々と連棟する

- 高速道路沿いのビジネスパークに中低層の業務ビルが並ぶ

- 大規模な駐車場を備えたショッピングセンターが郊外暮らしの「金字塔」になっている

- インターチェンジに近い大型倉庫街にトランクが頻繁に出入りする

――などです(Andres Duany/Elizabeth Plater-Zyberk/Jeff Speck, Suburban nation: the rise of sprawl and decline of American dream, 2000)。

都市機能/土地利用がはっきり分割されています。機能が混在していない。したがって、それぞれの街区がモノカルチャーです。異機能間の移動はもっぱら車です。

そうした郊外に、Urban Amenity(買い物や食事、散歩を楽しめる)を装備した空間をつくり出す取り組みが動き始めています。多機能型の郊外ダウンタウンの開発です。そうしたダウンタウンの周囲には、歩いてアクセスできる距離に中低層の集合住宅やタウンハウスを建てます。その幾棟かは、賃貸アパートです。

新しいタイプの郊外は、従前からの郊外に対して「Other Suburbs(その他の郊外)」と呼ばれています。

バイデン大統領時代の連邦政府は、こうした新しいダウンタウンづくりを、補助金を用意するなどして財政面から積極的に支援しました(Pedestrian-friendly cities : the impact of walkability grants, Palnetizen, August 22, 2024)。

一方、トランプ大統領は、2020、2024年の選挙戦では、郊外暮らしの女性に向かって「民主党政権はゾーニングの緩和(単一用途から複合用途へ)を目指している。貴女のコミュニティで犯罪が増えるぞ!」と脅しました。「彼等は戸建て住宅街に賃貸アパートの建設を認めようとしている。そうなるとマイノリティが移り住む、貧乏人の子供が地区の学校に通い始める、犯罪が増える。貴女の住宅の資産価値が下がる」と理屈を並べました。

しかし、「郊外の変容」は、大きな流れになっています。それにはいろいろな要因が重なっています。例えば家族を持つ世代になったミレニアム世代が、住宅費の高い都市から郊外に流出していますが、リベラルな世代ですから保守的な「郊外の〈かたち〉」を嫌って都市的なアメニティを備えた「other郊外の〈かたち〉」を期待しています。

次回、次々回に新しいダウンタウンつくりの事例を紹介します。本稿は、その事例を理解するための前提になる――近代都市計画が問い直されている、という話です。

近代都市計画が問い直されている

産業革命を経て近代都市は混雑し、過密になりました。居住環境が悪化し、公衆衛生をめぐる問題が深刻になりました。過密です。近代都市計画は、その解決を課題に掲げて「進化」しました。

資本主義では、生産性、すなわち効率が重視されます。したがって都市問題の解決に際し、近代都市計画(近代建築も同じです)は、「直線」「直角」、そして「均質」の追求を最優先して都市空間を仕切りました。その3要素の実現が、土地利用で「無駄」を排除することにつながる、と考えました。実際に直線は、「より速く」の移動を担保します。直角は積み重ね/寄り合わせに未利用の「無駄」をなくします。均質は同じ基準でものごとを語り、効率的に処理しすることを可能にします。

ある特定の目的のために空間を分類し、その利用を「均質」にする――ゾーニングはそのための機能です。近代都市計画は、資本主義に伴走して成長してきた都市――その空間開発を計画する制度です。なかでもゾーニングは、20世紀を迎えて以降、近代都市計画の得意技に「進化」しました。すなわち、資本主義都市の利益代弁者である産業資本、さらには金融資本に都合よく都市空間を仕切る――そのソフト系の技術として「進歩」しました。

- 都市のダウンタウンは、モノカルチャーのビジネス街区に均質化されました。ビジネス単一用途の均質は、ビジネスの間に近接性(connectivity)を実現し、ビジネス活動に効率的である、と考えられました。

- 郊外には、戸建て住宅が連棟しました。ここでも均質な土地利用が広がりました。資本主義都市の発達に伴って台頭してきた中間所得階層の権益――特に不動産価値を守護し、増殖させるために、均質なゾーニングが機能している風景です。

機能主義は目的を特定し、それを生産的、かつ最適に達成することをよしとするイズムです。「形態は機能に従う(Form ever follows function)」と言い切ったのは、シカゴ学派の建築家ルイス・サリバンですが、アメリカの都市とその郊外は、ゾーニング(機能)をフルに活用し、それぞれの空間に割り当てられた目的(機能)を端的に体現し、目的(機能)に合致した均質な風景(形態)を具現して立ち現れました。

アメリカの郊外化でみられた3つの段階

アメリカでは、郊外化が20世紀初めに始まりました。3段階で進展しました。

- 都市のダウンタウンから郊外に路面電車が敷設されました。路面電車による郊外化(Streetcar Suburbs)です。

- T型フォード車が量産され、車が普及し、ハイウエー(高規格道路)が建設されました。郊外化がさらに促進されました。

- 戦後は国防高速道路法(the National Defense Highway Act of 1956)が州際高速道路の展開を促し、暮らしと働き場の郊外化が急ピッチで加速しました。

郊外の暮らしは、移動を車に過度に依存します。土地利用は低密度。したがって土地浪費型の空間が拡散しました。スプロールです。「郊外の乱開発」と邦訳されることが多いのですが、誤訳です。民間開発か、政府開発かを問わず、郊外開発は、大方、計画されて行われてきました(住宅団地、ビジネスパーク、物流センター)。

郊外のスプロール開発は、都市のダウンタウンを、ビジネス立地の単一用途に均質化することを助長しました。

直線・直角・均質を重視した都市計画の功罪

山火事、洪水、竜巻、旱魃……。アメリカは、年々、自然災害が大規模化し、深刻になっています。また、「分断社会アメリカ」と揶揄されますが、競争至上主義のグローバリズムが格差を加速しています。その際、これまでの都市化のあり方が問われています。本稿に沿って換言すれば、都市計画は、都市空間を仕切るのに直線、直角、さらには均質に最上位の価値を置きましたが、その「功罪」が問われています。

実際のところ、自然界には直線も直角もない。また、均質もない。あるのは曲線と混在です。それでも自然は大きく循環し、持続可能です。逆に生産性を最重視する資本主義都市――その形態を決めた近代都市計画は、直線、直角、均質に拘りました。その結果、気候変動、そして格差社会のいずれの場面でも、大きな危機を引き起こしています。

都市と郊外、そして郊外と郊外間を走る高速道路は、ひたすら真っ直ぐに走ります。近代都市計画の追い求める直線が到達した究極の風景です。走行をクルージングに設定し、アクセルから足を離し、カーラジオから流れるカントリーミュージックを聴きながら走る。American way of movingです。

高速道路が結ぶ郊外には、American way of livingが実現しています。車が複数台停まれる駐車場を併設し、低い建蔽率/容積率の戸建て住宅が建ち並ぶ風景です。そこには、ぶ厚い中間所得階層の、均質な暮らしが拡散しています。

排ガスと温暖化

アメリカでは、地球温暖化ガスの40%は、車の発する排ガスです。

- 高速道路を際限なく延伸し、拡張してきたこと

- さらに車でしか移動できない郊外の暮らし

――に気候変動危機の責任を問う声が上がっています。

戸建て住宅が連棟する街風景がどこまでも拡散する――そうした均質な住宅街では、最低敷地面積の規制があります、駐車場の附設義務があります、土地の分割処理を認めていない、タウンハウスや集合住宅の建設を禁止しています、移動はもっぱら車でしばしば複数台の車を所有しないと暮らせない。

格差を育む

そのゾーニング思想は、戸建て住宅を取得できない貧困層、あるいは黒人などのマイノリティが転入するのを阻止することを狙っています(=レッドライン)。住宅を所有できるか、否かは、個人の財産形成に大きく影響します。したがって郊外の、このレイシズムのゾーニングは、格差社会の温床になっている、と指弾されています。

創造性につながる空間

近代都市計画は、より速く移動するために「歩く」価値を軽視しました。高密と過密を混同して「近接」を拒否し、高密度が育む創造性に無頓着でした。

さらに横並び、すなわち同類であることに安堵し、違いと対話することを拒否し、「多様」を抹殺してきました、結果、違いとの巡り合いが人々を未知に導き、新たな価値の発見につながる――という世界を無視しました。

ジェイコブズの落胆

コロナ禍後にアメリカで始まった新しいダウンタウンづくりは、

1)ビジネスに偏重し、単一の都市機能に固着した従来型都市のダウンタウン

2)そして機能別に空間利用を均質化してきた郊外

――に「職住遊憩」の都市機能を、混在させて埋め込む取り組みです。そうすることによってそれぞれの機能が相乗効果を発揮し、そこで働き/暮らす人々が、日々、新たな発見に遭遇する可能性を育む空間を実現することを目指しています。それはヒューマンスケールの、活力に満ちた都市と郊外をデザインすることにつながります。

都市の「多様」を尊重する都市論――すなわち、これまで述べてきたような近代都市計画に対する批判は、今般が初めてではなく、歴史があります。例えばジェーン・ジェイコブズは、その批判派の旗手の1人でした。

ジェイコブズは、ニューヨーク・マンハッタンのグリニッジビレッジにあった自宅の玄関先に腰を掛け、あるいはカフェの軒先に座ってビールを呑みながら、日永、街観察をするのが好きだった、と伝えられています(矢作弘「偶像的な偶像破壊者」『環』2016年22号 藤原書店)。そうすることでジェイコブズが観察し、発見したのは、

- (建物やそこに暮らし/働く人々の)多様性がコミュニティの安全を担保し、

- さらにいろいろな人々の出会いが創造性を生み、育てている

――という風景でした。

20世紀半ばの話ですが、そのころのビレッジやSOHO界隈は、ゾーニングが「工場用途」でした。それ以外の機能は禁止されていました。それでもアーティストが安い家賃を狙って倉庫をスタジオに転換し、工場の2階に暮らすなどの動きが広がりました。条例違反の働き/暮らしでしたが、おかげで界隈が創造的な活動の現場に昇華した話は、都市計画、都市社会学、都市経済学の、格好の教材になっています。

それでも歴史は皮肉です。ジェイコブズが守った「多様」が街の魅力を誘発し、ブーメラン効果を発揮してGentrificationを引き起こしました。家賃が高騰し、それまでの先住民(労働者や零細商店主、年金生活者、マイノリティ……)が排除されました。「多様」が失われ、もっぱら富裕層が暮らす街(高家賃のアパート、星付きレストラン、有名ブランド店)に「零落」しました。ジェイコブズは、その変容に落胆していた、と伝えられています。

20世紀末に評判になった「エッジシティ」

アメリカでも、近代都市計画が「職住遊憩」機能を備えた郊外都市を開発した事例があります。20世紀末に評判になったエッジシティです(Joel Garreu, Edge City; Life on the new frontier, 1988)。大都市の外縁(エッジ)に立地し、オフィス、集合住宅、ホテルが競って並ぶ、自己完結型の郊外都市です。いずれも超高層か、高層ビルです。地下階には駐車場があります。ダウンタウンには、飲食街やマルチスクリーンの映画館が入店するショッピングセンターがあります。ここにも大きな駐車場が附設されています。

ビル間の移動はしばしば車です。エッジシティ間の移動は、環状高速道路を使います。Edge Cityの著者は、ディベロッパーが都市開発をする際に守る2原則を挙げていますが、その1つは、「アメリカ人は車に乗るまでに600f(180m)以上は歩かない」です。エッジシティは、その原則を守って開発されています。

別のページで著者は、ル・コルビュジェに言及していますが、エッジシティは「輝く都市」のミニチュア版を連想させます。超高層/高層ビルの間は、広い緑地になっています。しかし、人影は疎です。

今、求められるのは近接性――walkability

本稿が取り上げる郊外ダウンタウン、そしてother suburbでは、近接性――walkability(歩いて暮らせる)が問われています。エッジシティとは、希求する「郊外の〈かたち〉」が本質的に違っています。

こうした歴史を振り返って今般の新しいダウンタウンづくりでは、

- 中間所得階層の呼び戻し

- そしてwalkabilityの実現

――が強調され、優先して取り組む課題になっています。

コロナ禍を経験した都市では、ダウンタウンにあるオフィスビルの空き率が高止まりしています。その有効利用が、ポストCOVID-19では都市政策の課題になっています。そこで都市政府は、賃料の安いB、C級の空きオフィスビルを賃貸アパートにコンバージョン(転換利用)し、affordable(手頃な家賃で賃借できる)住宅を供給する政策を打ち出しています。

そこで都市政府は、「ダウンタウンの主権者は車ではなく、人間である」と宣言し(Jane Jacobs, Downtown is for people, 1958)、ビル、道路(車道、歩道)、公園を「職住遊憩」の場として再構成するプランを打ち出しています。さらにカリフォルニアは「車は道路の主権者ではない」と宣言する道路法を発布しました(California governor sighed complete streets bill, Streetsblog, Sept.30, 2024)。

一方、在宅勤務が定着してきた郊外では、「職住」の近接が進行しました。次に「遊憩」の近接が期待されています。駅やバスセンターの近くに集合住宅やタウンハウスを建てる、その界隈にUrban Amenityを整備する、あるいはco-working spaceをつくる――公共交通依拠型(Transit-oriented Development)の郊外型ダウンタウン開発です。

郊外都市政府は、それまで都会暮らしをしてきた人々の移住を促しています。ミレニアム世代はリベラルです。気候変動危機や格差社会に対し、鋭利で批判的な感性を持っています(Reinventing ‘the Burbs’ with an Urban Twist, Washington Post, June 26, 2020)。WalkableなOther Suburbsの熱い支持層です。

(つづく)

連載記事一覧