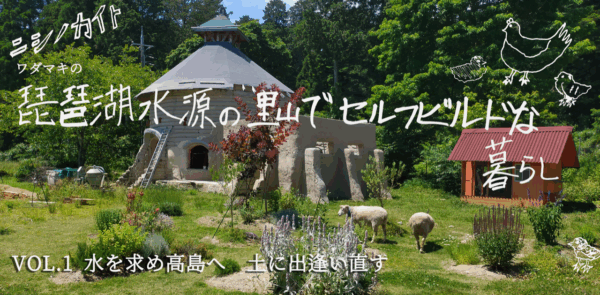

Vol. 01 水を求めて高島へ、土に出逢い直す|連載「ニシノカイト―琵琶湖水源の里山でセルフビルドな暮らし」

この連載について

きれいな水に惹かれて滋賀県高島市に移住。地元の人に「ニシノカイト」と呼ばれる一軒家に出会い、女郎蜘蛛の巣作りに憧れ古民家再生に挑む。

畑や田んぼ、動物たちとの暮らし、浮かびくるインスピレーションに素直に生きながら、創造するという人間ならではの行為を楽しんでいる。日々自然の中で教わることを綴ってみたい。

はじめまして、琵琶湖源流の里山に住むワダマキです。

ジュエリーを作ることを生業としていますが、やりたいと思ったことをすぐに行動に移しすぎて、周囲からはよくわからない人になっていると思います。

2008年に生まれ育った大阪から、夫とともに滋賀県高島市に移住しました。 当時はまだ田舎に移住する人がほとんどおらず、大阪の友人や家族にもその歳でそんな田舎に行ってどうなるのか?と驚き、心配されたほどでした。

私たちは、土地勘もなかったので、はじめに不動産屋で安曇川駅近くに住まいを見つけ移住しました。移住当時は、田舎だと思っていた駅前がだんだん街に感じられ、もっと田舎に住みたくなり、山の近くの空き家を探し回り見つけた古民家の大家さんに直接交渉し、快諾いただき3年暮らしました。そこから現在の住まいに移り、今で12年。

あっという間に、移住して18年が過ぎようとしています。 この連載の機会をいただき、今一度、移住のことや、高島での暮らし・実践してきたことを、振り返ってみようと思います。

大阪にいた頃、夜中にぼんやり見ていたテレビから、 信じられないほど美しい光景が流れた。

家の中に、澄んだ美しい水が流れ、お茶碗に残ったご飯粒も、その水場につけて魚に食べてもらう、水と生き物とが共存している暮らし。

その光景があまりに美しく、心の真ん中にストンと入り込んでしまった。

場所は定かではないが、それが滋賀だということは覚えていて いつかあの水に触れに行こうと決めていた。

ある日、大阪市内で古着屋をしていた友人が、滋賀の実家の農業を継ぐ決意をしたと、当時夫と住んでいたマンションに報告に来てくれた。

それは、高島を代表する米農家、針江のんきぃふぁーむの石津大輔くんだ。

石津くんに私がテレビで見た、あの美しい水の流れる地域の話をすると 「それうちですよ?」と。

マジ? 私の憧れの地が実家なの!?

突然に憧れの地と繋がるビッグチャンスが到来した。 早速訪ねてみるしかない!

石津くんにより答えあわせができたが、私が見たのは、NHKスペシャル「映像詩里山 命めぐる水辺」で、高島市新旭町針江地域の「かばた」が舞台だった。

かばたを体験できる宿泊施設があり、そこで夫と年越しをした。

かばたの湧き水で、石津くんの実家で作られたお米を炊き、 地元で作られた味噌と野菜で、味噌汁を作った。

その美味しかったこと!! 衝撃だった。

私が今まで毎日食べてきたものはなんだったんだ!?

ここではこれが、当たり前なのか?

都会でどんなにお金を積んでも、この美味しさには敵わない。 これが毎日毎日積み重なったら、とんでもない幸せじゃないだろうか!?

私はこの先の人生、どんな日々を選び、過ごしていくのかと 2007年新年早々に、つきつけられた気がした。

夜が真っ暗だったことも印象的だった。

田んぼ道は、真っ暗で足を一歩踏み出すのが怖いくらいの闇で、 はじめて夜を怖いと感じた。

大阪に帰ってから、改めて真っ暗を探し回ってみたが、公園もマンションの階段も、部屋の隅々まで街灯の光が届き、どこまでも明るく真っ暗は、家の中にも外にもどこにもなかった。

美しい水が湧き、お米もお味噌も野菜も、その地で作られている。

生きるのに、これ以上贅沢なことってあるんだろうか?

地面はアスファルトに覆われ、普段水道の水しか目にしない私には衝撃で、あの針江での体感を無視して、街で生きていくのが不可能になった。

かつて人類が、生きるために水を求め、新天地を目指したように、私の身体もそちらを求めていた。

ただただ、美しい水に触れ、土に触れ、季節を味わい、美しい空気の中にいたかった。

そして夜には、ちゃんと真っ暗を味わいたかった。

資本主義社会の不均衡にも思うことがあり、少しでもそこから外れたかったし、野菜だけでも自分で作ってみようと石津くんに畑を借りてみることにした。

畑で土に触れ、鳥の声を聞き、美味しい水に触れられる週末が、楽しかった。

週末に大阪から高島に通う、畑生活は半年続いた。

その間に、家を自分で建てている人に出会った。

『空き家改修の教科書』の著者フクイアサト氏である。

フクイさんは、山奥のボロボロの茅葺きの古民家を自宅にするために再生させている最中だった。 2007年に、その行動はかなりレアだった。

同世代、同じように大阪に生まれ育った人が、 今、山奥で、密かにこんなことをしているなんて、衝撃だったし、痛快だった。

生きるということの枠をぶっ壊してくれた。 そうか、暮らしって自分で作っていいんだ!

生きるって、本当はこんなにも自由だったんだ!

そうして、高島に移住した。

畑と田んぼの違いも、野菜に季節があることも知らず、 畑の土って、どこから持ってきたの?と質問した 土から離れきっていた人間(私)が、土に出会い直した。

畑で、土から芽が出て野菜ができる様子に、ただただ感動した。

目の前にあるのは、土、タネ、太陽、そして雨水 そこから食べ物が生まれてくる。

まるで手品のように思え、むくむくと何かカタチにしたくなり、タネをテーマにジュエリーを作った。

日本人と深い関係のある植物と考え、真っ先にお米が浮かんだ。 わたしたち日本人は一体どれほどのお米を食べてきたのだろうか?

お米を食べ、またそのエネルギーでお米を作る。

そして、人類が昔から慕っていた植物は何かと考え、バオバブに行き着いた。

人類がアフリカからやってきた説が本当ならば、 遥か昔からアフリカの大地にいたバオバブと、わたしたちの祖先も仲良くしていたのではないだろうかと考え バオバブのタネの形の中に、 祖先も踏んできたであろう、アフリカの土を入れた。

ニュージランドの先住民族マオリ族の言葉で 「タネ」って「神様」って意味なんだって

じゃあもし、マオリ族の人に タネのネックレスと言ったら 神様のネックレスってことになるのかな?

・・・・

タネを蒔いたら 当たり前のように芽が出て 当たり前のように花が咲いて 当たり前のように実がなって そして、当たり前のようにそれを食べている

不思議になってタネを割ってみたけど 秘密は何もわからなかった。

考えたってわからない きっとタネ(神)のみぞ知る秘密なんだ

いつだって今日だって 世界はそんな素敵な秘密に溢れている

ワダマキ「たねのタネ」2010年より抜粋

執筆者プロフィール

ワダマキ

ジュエリー作家。大阪生まれ、2009年に滋賀県高島市へ移住。 2013年古民家をセルフリノベーション。2020年より茅葺き屋根のアースバックハウスに着手、未だ制作中。びわこ葦舟プロジェクト、一緒に暮らす羊の毛で作品作り、米作りのほか、朽木地域の魅力を発信する勝手に地域おこしプロジェクト「朽木の風」も開始しました。 http://instagram.com/nishi_no_kaito

ご案内

東近江のギャラリーgenzaiにて、12/6(土)~12/15(月)までジュエリーの個展「ある羊飼いの物語」を開催します。