営業職 正社員募集のお知らせ

学芸出版社では、営業職(新卒・既卒・経験者)の正社員を募集します。

- 2025年4月22日:採用情報を公開しました

- 2025年4月22日:社員インタビューを公開しました

募集内容・条件等

書店営業、学校営業、広報・販促

若干名

- 新卒・既卒:

- 4年制大学・大学院を2026年3月末に卒業見込み、または卒業後3年以内の方

- 経験者:

- 出版営業もしくは書店での実務経験を3年以上お持ちの方

正社員(契約期間の定めなし。試用期間3ヶ月。60歳定年制度、定年後再雇用制度あり)

給与

- 新卒・既卒:初任給

- 大卒:21万8,600円

- 大学院卒:22万9,700円

- 経験者:

- 当社規定による(経験により応相談)

福利厚生

- 通勤費、出張手当、別途支給(上限あり)

- 賞与:年2回、正規従業員平均9ヶ月以上(過去5年間実績)

- 雇用保険・労災、社会保険(厚生年金および出版企業年金基金、出版健康保険組合加入)

- 勤務:9:00~18:00(8時間。休憩12~13時)、残業あり。

- 休日:完全週休2日(土日)制、国民の休日及び年末年始

- 年次有給休暇・育児休暇・介護休暇(法定)あり、慶弔休暇・私傷病休職制度あり、退職金制度あり

- 勤務地:京都市下京区木津屋橋通西洞院東入

- 新卒の方:2026年3月21日

- 既卒・経験者の方:随時(応相談)

- 設立:1950年

- 社員・役員数:常勤21名(うち役員7名)、非常勤1名(2025年4月現在)

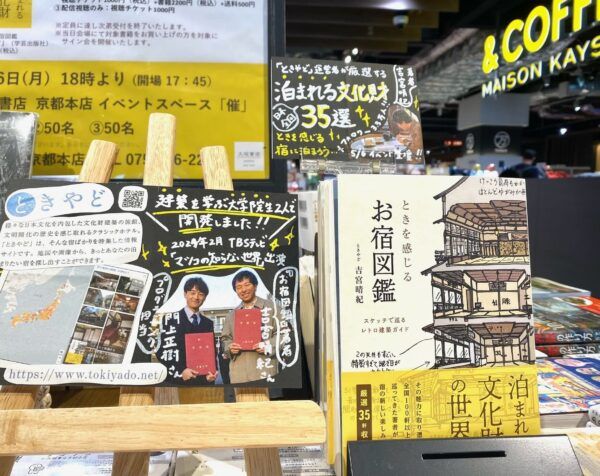

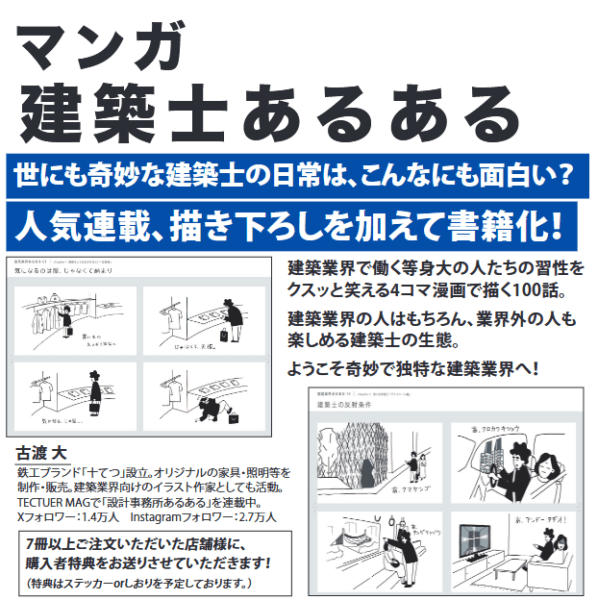

- 出版分野:建築、まちづくり、コミュニティデザイン等の専門書、および大学・専門学校向け建築系教科書

- 当社の歴史:こちら

仕事の内容・人物像

- 本が好き、書店が好きな方

- おしゃべりが好きで、いろんな人に会い、いろんな話を聞くのが好きな方

- 自分の好きなものを人にすすめるのが好きな方

- 負けず嫌いな方

- チームワークの中で自分の意見を積極的に発信できる方

- 実現のために地道に粘り強く取り組める方

- 将来、当社の経営に参画することに関心を持てる方

- 取次会社・書店員、編集部スタッフ、営業・広報スタッフとの連携、コミュニケーションスキル

- 販促物作成スキル

- 収支計画を立て、目標をもって企画するスキル

- 運転免許

社員インタビュー

沖村明日花(2023年入社、営業部)

この会社を選んだ理由は何ですか?

ものづくりに関わる仕事がしたい、京都で働きたい…という想いがあり、そのどちらも叶えられるということに魅力を感じたことがきっかけでした。

また説明会の際に、販促や広報といった「どうやって売るか」というところまでをとても重視している会社なんだなと思ったことが印象的で、本を作って届ける過程のいろいろに関わることができそうだとワクワクしたことが応募の決め手になりました。

入社してからもその印象は変わらず、本の企画はもちろん、販促・広報面でも様々なチャレンジを歓迎してもらえる環境なので、あの時のワクワク感は正しかったのだなと思っています。

京都という場所が好きなので、書店営業で色々な京都の書店さんに訪問できることも日々の仕事の中の楽しみになっていて、自分にとって居心地の良い場所で働くことの魅力も実感しています。

入社後、どんな仕事をしてきましたか?

編集部所属で入社し、営業部と編集部の両方で研修を受けました。

営業部では、新刊の情報登録や注文書作成などの事務的な作業から、ポップや読者特典等の販促案検討、そして書店訪問まで、本を届けていく営業部の仕事を一通り経験しました。

研修期間中に丁度大きな展開が期待できそうな新刊が控えていたのですが、書店訪問を通してこれまで当社本の取り扱いがなかった書店さんで置いていただけるようになったり、普段よりも沢山の注文をいただいたりして、「本はこうやって読者の方に届いていくのだな」と身をもって体験できたことがとても嬉しく、貴重な経験でした。

また編集部の研修では、先輩の本の編集実務を担当しながら編集者の仕事を学びました。原稿のやり取りや組版作業、装丁や販促案の検討などを一通り経験し、実際に出来上がってきた本を手に取った時はとても達成感がありました。

研修期間が終わって完全に編集部に戻っても、これまで担当していた書店さんへの訪問は続けたいなと考えていたタイミングで営業部へのお誘いをいただいたので、喜んでお受けしました。

現在は営業部に所属していて、書店訪問や新刊の販促業務などに携わりながら、書籍企画・編集業務も担当するというスタイルで仕事をしています。

営業と編集の両方に関わっているからこそ、営業部と編集部どちらにも良い要素を還元していけるようなスタッフを目指しています。

また営業部は編集部よりもスタッフが少ないので、現状の営業部業務の中で自分ができることを少しでも増やして、営業部として新しいことにも沢山チャレンジできるような体制づくりに貢献したいなと考えています。

書店販促・営業の一番の魅力は?

難しさもあれば教えてください。

著者の方と編集者の想いが詰まった本を、書店さんのお力を借りて読者の方に届けるという過程の中で、橋渡しのような役割を担えるところがとても魅力的だなと思います。

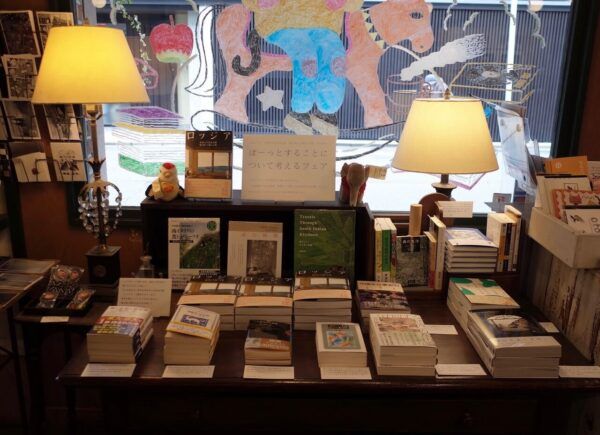

出版社と聞くとなんとなく編集部のイメージがある方が多いと思うのですが(私も入社するまではそうでした)、本が出来上がったあと、書店に訪問して展開場所や方法を相談したり、購入特典やフェア企画などの販促案を考える営業部、そしてそんな提案に快く応えてくださる書店員さんがいて初めて読者の方に本が届いていくのだなということを入社してから強く実感しました。

「この本だったら、あの書店でこういう展開をしてもらえると素敵なのでは!?」と思いついた時はとてもワクワクしますし、実際にそれが実現した売り場を見た時は本当に嬉しく、日々の仕事の中でも大好きな瞬間です。

一日のタイムスケジュールは?

【在社時】

- 9:00:始業

- 10:00:新刊注文書や拡材の作成作業

- 11:00:営業ミーティング(直近の売行きについて話し合ったり、既刊書の販促案について議論します)

- 12:00:インスタ投稿作成

- 12:30:お昼休み

- 13:30:自分の企画の原稿チェック

- 15:30:著者とのZoomミーティング

- 16:30:書店営業の事前準備、既刊書の販促案検討

- 18:00~18:30:終業

【書店営業時】

- 9:00:社内で始業

- 10:00:原稿チェック等の社内業務

- 11:00:お昼休み

- 12:00~18:00:書店訪問のため外出、そのまま直帰

直行直帰で1日営業に出ている時もあれば、午前中は出社して午後から営業に出ることもあります。

中川亮平(2015年入社、営業部長)

この会社を選んだ理由は何ですか?

刊行している書籍のジャンルには馴染みがなかったのですが、京都の出版社ということにまず興味を持ちました。

また参加した説明会で業界全体の課題である返品率の改善にも取り組んでいるという話を聞き、自社だけでなく業界のことも考えているということを知れたのも大きかったです。

出版社の営業とは、具体的にはどんなお仕事なのでしょうか?

出版社の営業というと何をしているのか分からないという人が多数と思いますが、ざっくり下記が主な業務内容です。

(1)書店への訪問営業

書店を訪問し、書店員さんに自社書籍の提案やフェア開催の打診などを行います。本はちょっと置き場所を変えるだけで売上が変わるため、建築書を中心に棚をチェックし、書店員さんに展開場所の変更を依頼したりもします(了解を得た上でですが、時には自分で棚整理を行うことも)。

訪問先はお馴染みの書店もあれば、新しい訪問先を開拓することもあり、なるべく事前にその店の売上実績を確認して、注文書と共に資料を持参するようにしています。

最近はナショナルチェーンの書店だけではなく独立系書店と呼ばれる書店からの注文も増えているので、そちらにも訪問などで自社の書籍をアピールしています。

(2)取次や書店本部への営業

個別の書店訪問のほか、書店チェーン本部のバイヤーの方との商談や、本の卸会社である取次への営業も行っています。いずれもより多くの書店に、スムーズに本を流通させるための話がメインで、仕入冊数や展開場所などの相談も行います。

取次や書店本部に訪問することもありますが、基本的にはメールでのやり取りが中心です。

(3)ネット書店での販促

ネット書店(Amazon・楽天ブックスなど)の商品ページ作成・広告出稿も営業部で行っています。

商品ページ用にポップを作成したり、関連書を掲載したり読者が自社書籍に興味を持ち、購入してくれるまでの導線づくりが主な目的です。SNSでバズった際の在庫補充も重要な仕事です。

(4)図書館への営業

書店と同じぐらい重要な顧客が図書館です。TRC(図書館流通センター)という会社への案内が中心ですが、図書館司書の方の参考になるよう発売前の新刊の情報提供を行っています。

小中図書館向けのブックカタログ、公共図書館向けのカタログへ広告を出稿することもあります。

(5)編集部との連携

編集スタッフとの連携も大切です。月2回の企画会議に参加し、編集スタッフが提案する企画に営業視点でコメントします。

また発売2ヶ月前の販促会議では、初版部数の検討・提案を行い、編集担当者と一緒にイベントやフェアの企画など、販促計画も提案します。

(6)その他販促活動

そのほかにも注文書・パネルやポップなどの拡材作成、書誌情報登録などの事務作業、書店さんで開催してもらう多様なフェア企画も行っています。

フェアは新刊だけでなく、発行から時間がたった既刊書の売り伸ばしもできる機会なので、営業部内でアイデアを募って企画しています。

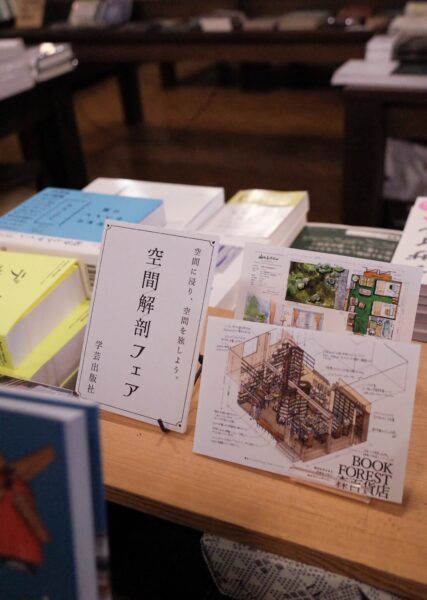

最近だと「空間解剖フェア」(色々な場所をスケッチなどで解説した書籍を集めたもの)や「地域×○○フェア」(地域の魅力を様々な視点からとらえる書籍を集めたもの)は書店さんからの評判も良く、数多くの店舗で開催してもらいました。

この仕事の一番の魅力は?

一番は個性的で面白い書店員さんと触れ合うことです。色々なジャンルに精通した書店員さんが多いので、本にまつわることだけでなく様々な情報を聞くことができるのは、書店営業のメリットだなと思います。

また著者・編集者が丹念に作り上げた書籍を、書店を通じてお客さんに知ってもらうということも営業の醍醐味だと思います。 書店員さんと協力した展開がきっかけで、多くのお客さんのもとに書籍が届けられた時は嬉しい瞬間です。

一日のタイムスケジュールは?

在社時と書店営業時で大きく変わりますが、毎日遅くまで会社にいるということはありません。割合としては、社内作業が2/3(週に3日)、書店営業が1/3(週に1、2日)ほどのイメージです。

【在社時】

- 9:00 出社 メールチェック

- 10:00 始業 書店での売れ行きチェック・独立系書店からの受注処理など

- 11:00 営業部のミーティング

- 12:15 昼休憩

- 13:15 新刊受注書作成、書誌情報登録など

- 15:00 書店チェーン・バイヤー、図書館担当者へのメールなど

- 16:30 書店営業の販促資料準備

- 18:00~18:30 終業

※月1~2回、本のイベント運営(18時頃~21:30頃)

【書店営業時】

9:00~18:00で直行直帰(1日6店舗ほどが目安)

全国各地の書店さんに出張することもあります。

応募方法

履歴書とあわせて、自分がおすすめしたい本のポップを提出ください。

学芸出版社の本でなくても構いませんので、本の魅力・おすすめしたいポイントを詰め込んだポップをお待ちしております。

※ポップははがきサイズ(100mm×148mm)で作成し、PDFで提出ください。手書きでもPC作成でもどちらでも構いません。

応募書類(履歴書・ポップ)のPDFを添付して、下記のメールアドレスにお送りください。

学芸出版社 営業部(担当:中川)

eigyo[@]mbox.gakugei-pub.co.jp

2025年

- 4月22日:採用情報公開、応募課題発表

- 随時:ご返事・選考(1次面接)

- 書類選考の上、履歴書記載のメールアドレスへ、ご応募から1カ月以内にご連絡いたします。

- 二次面接以降は所定の交通費(上限1万円)をお支払いいたします。

- 選考基準・選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

- 応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

上記の予定に変更が生じる場合もございます。その際には本ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご注意ください。よろしくお願い申し上げます。

学芸出版社についてもっと知りたい方へ

*2022年に新卒・既卒・経験者採用活動(編集・広報・販促)を実施した時点でのご質問と回答をご参考までに掲載しています。皆様からのご質問を分類・整理しています。順次最新の内容に更新する予定です。

- 本を作りそれを流通させる過程の中で、学芸出版社が担っている業務の範囲を教えてください。

- 弊社は本を企画・編集・発行する出版社ですが、本づくりにあたってはデザイナー・印刷所・製本所など様々な外部の方々と協力が必要です。また流通に当たっても取次会社・書店・生協・運送会社など、多数の外部の方々と協力しながら出版活動を行っています。

- 1冊の書籍を制作するときは何人くらいのチームで取り組まれるのでしょうか。また、編集・販促・広報はそれぞれ別の方が担当されるのでしょうか。

- 著者、編集者、DTP担当者、デザイナー、製作担当者、広報担当者、販促担当者が協力しながら本をつくっていきます。販促広報は編集担当者と広報・販促担当者が協力して行います。

- 学芸出版社から出版されている書籍の表紙のデザインは、社員の方が手がけているのでしょうか?あるいは社外のデザイナーの方が手がけているのでしょうか?

- 外部のデザイナー(装丁家)の方に作成していただいています。

- 建築学に馴染みのない読者にも親しんでもらえる書籍を作るために心がけていることは?

- 企画の際には建築と社会のつながりを意識していることが多いと思います。本づくりの場面では、予備知識のない読者にとってもわかりやすい表現、親しみやすい紙面になっていることを心掛けています。(ただし、プロ向けの技術書の場合は、実務者が求める知識や情報をわかりやすく伝えることを追求します)

- 学芸出版社の強みと弱みは?また、京都で出版活動をすることの強みは?

- 強みと弱みは表裏一体のものと考えています。販売力という面では大手出版社のような強みはありませんが、建築・まちづくり分野を中心に長年にわたり専門性とブランドを構築してきたことは強みであると考えています。また、地域からの視点で発信するにあたり、首都圏・東京ではなく、関西・京都で出版活動をすることの意義もあると考えています。

- 今後「建築と地域」に関連して注目しているテーマは?

- 「空間と社会」を核に、デザイン、福祉、地域経済など、関連分野の企画も進めています。

- 5年後、10年後のビジョンは?

- 編集・販促・広報担当者それぞれが個性・能力を発揮して活躍し、これまでの弊社の強みを活かしつつ新しい挑戦を続けている未来を描いています。

- 社内の男女比は?

- 男性:女性=3:4の割合です。

- 編集やDTPではどのようなアプリケーションを使っていますか?

- Indesign・Edicolor(組版)、Illustrator・Photoshop(図版・写真)等です。

- コロナ禍での変化は?

- 書店が一時休業を迫られるなど流通が不安定になる時期があった。

- オンラインのイベントや打合せが増えた。

- 書籍企画もコロナをふまえたものがいくつか生まれた。

- 一部在宅勤務が導入された(ただし、まん延防止等重点措置・緊急事態措置の期間のみ)。

といった変化がありました。売上げは幸い下がりませんでした。

- コロナ禍を通してまちづくりや建築に対して求められる要素や変化として考えられるものがあればお聞きしたいです。

- コロナによって住宅やオフィス・商店の建築や、都市計画や観光・交通・コミュニティ活動などまちづくりの各分野で影響が出ていますが、変わったこともあれば、変わらないこともあり、従来からの課題が鮮明になったという側面もあると認識しています。各方面で求められることをここで簡単にまとめることは難しいですが、弊社でもコロナとまちづくりに関わる書籍を出版していますので、ご参考にしていただければ幸いです。

- 仕事をするうえでやりがいを感じる場面は?

- やはり自分のつくった本が飛ぶように売れ、読者の方から反響をいただけたときが一番うれしいです。

- 仕事をしている中で壁にぶつかることはありますか。もしあった場合、どのように乗り越えられますか。

- 基本的に仕事は壁だらけです。「何のためにこの仕事をするのか」という目的意識を強くもつことが大事です。

- これまで仕事をしてきた中で、自分が成長できたと感じる体験はありましたか。また、強みを活かせたのはどのような場面ですか。

- 自身で本を企画し、著者の方をはじめ外部の方と円滑な協力関係を築いて本づくりが進められるようになったときですね。自分の専門性や強みを活かして本づくりができたときや会社の仕事の改善ができたときは、自分の力を活かせたと実感できると思います。

- 繁忙期によって変わると思いますが、平均残業時間はどのぐらいでしょうか?

- 時期や人によっても違いますが、月10~45時間くらいです。月40時間におさめることを心がけていますが、必要な残業・休日出勤は厭わないことも求めています。

- 在宅勤務制度はありますか?

- 在宅勤務について就業規則で規定しています。まん延防止等重点措置、緊急事態措置などの場合は在宅勤務が認められる場合がありますが、通常は出勤が基本です(一部、裁量労働制のスタッフなどは月上限4日まで認められています)。

- 女性にとって働きやすい環境や制度は整っていますか?

- 弊社の賃金体系では経験年数・役職・実績による差はありますが、性別による差はなく、女性であることを理由に何らかの業務を指示されることはありません(力仕事が免除される場合はあります)。就業規則ではセクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント防止のための規定を設けており、産前産後・育児休業・看護休暇・時差出勤に関する規定も整備し、運用しています。

子育てをしながら長く活躍している女性も多くおられ、社としても子育てや介護に携わるスタッフ(男女共)を支援しています。とはいえ、同時に本人の意欲、周囲との協力関係を築くコミュニケーションは必要です。 - 社内制度や離職率について教えていただきたいです。

- 労務面では各種就業規則が細かく整備されています。労働組合はありませんが、従業員代表を選出して三六協定を締結しています。従業員の経営マインド育成の一環として従業員持株会があります。その他具体的な制度についてご質問があれば採用担当者にお尋ねいただければと思います。

2022年5月までの一年間の離職率は4.5%です。

- 説明会に参加する際に必要なものは?説明会へはスーツでの参加でよろしいでしょうか。

- 必要な資料は事前にメールでお送りしますので、特に必要な持ち物はありません。服装についても特に指定はありません。

- 今後の選択として進学を選択することも考えているのですが、今期以降の募集があるとすれば、いつ頃になるのでしょうか?

- まだ確定はしていませんが、今のところ数年に1度以上の頻度で採用を実施する予定です。

- 今回の正社員募集では何名ほどの採用を予定されていますか。

- 若干名です。

- 一次面接と二次面接の具体的な形式は?

- 一次も二次も原則として弊社にお越しいただいての対面形式を予定していますが、一次については感染症等の状況に応じてオンラインも検討しています。

- 今回の採用ではどのような人材を求めていますか?/学芸出版社で働く上での必要なマインドは?/学生時代に身につけておくべきスキルは?/新卒入社の社員に期待することは?

- 主な点については募集ページに「人物像(経験の有無に関わらず共通)」「職務内容」等として記載しておりますので、そちらをご覧ください。入社前に出版・編集・販売の知識や、弊社書籍や建築・まちづくり分野に関する知識があればより早く仕事を身につけられると思います。(内定者には出版流通・著作権に関する入門書や参考書をお送りします)

- 学んでいる分野が建築分野とは全く違うのですが応募しても構いませんか。またもしそういった方がいらっしゃればどのくらい在籍されているかも教えてほしいです。/建築意匠系の研究室所属でなくても活躍できますか?/グラフィックを学んでいない学生でも応募できますか?

- 建築やデザインが専門でない方もぜひご応募ください。編集部は建築分野の出身者と文系の出身者がほぼ半々です。いずれにしても大量の文章を読む力は必要です。

- 仕事の中で建築の知識が活かされる場面を具体的に教えてください。

- 建築関係の書籍の企画や編集の場面では活かせますが、研究者的な高度の専門性は必須ではなく、読者にわかりやすくつたえるための意欲と能力が重要です。

- 御社で活躍されている方々の特徴を教えてください。

- 本が好きなことに尽きます。大量の文章を読むことが好き(苦ではない)、新しい本の企画、本を売るためのアイデアを考えている人の集まりです。

- 新卒の仕事内容の中に「本の構成・デザイン・スケジュール・コストの管理」とありますが、どのくらいデザインに携われますか?

- ここで言う「デザインの管理」とはディレクションのことで、デザイナーやDTP担当者、著者、営業担当者とのやりとりを通して、書籍の紙面や販促物のデザインの方針を決めます。自身で手を動かすことは、一部のチラシやポップ作成を除くと、あまりありません。

- 配属先職種・部署は採用時には決まっているのでしょうか、それとも採用決定後に決まるのでしょうか。/所属している部署以外の部署の経験はできますか?

- 採用後は正社員募集ページで示した職種へ配属されます。弊社の機構改革、人事異動により職務が変わる可能性はあります。

- 新卒入社後の社員の研修内容や仕事内容について教えてください。

- 新卒・既卒の方は入社後一年間、販売営業・商品管理・製造業務・広報・総務・編集にわたる弊社の様々な部門の仕事を経験していただきます。正社員募集ページで若手社員のインタビューを掲載していますので、ご覧ください。

- 社宅制度はありますか?

- 社宅はありません。

- 転勤や勤務地はどのように決まりますか?

- 勤務地は京都の弊社です。転勤はありませんが、出張はあります。

- 会社はどんな雰囲気ですか?

- 編集作業に没頭している人が多く、必ずしも賑やかではありませんが、後輩が先輩に質問をしていたり、ブレストでは新しい企画アイデアで盛り上がっていたりと、会話や相談ごとはしやすい雰囲気だと思います。経験年数の違いや、組織として仕事をするための役職はありますが、基本的に個人間のフラットな関係性を重視する会社です。

- 新人研修やサポート制度に関して、メンター制度のような具体的な体制はありますか?

- 入社後1年間は、研修担当の役員が研修全体を計画し、各部署の責任者がそれぞれの研修を実施します。2年目以降も、書籍企画や制作の実務について先輩がついて指導します。仕事の相談はしやすい雰囲気・関係にあると思いますが、メンタル面でのサポートという意味での「メンター制度」と称した制度は設けていません。