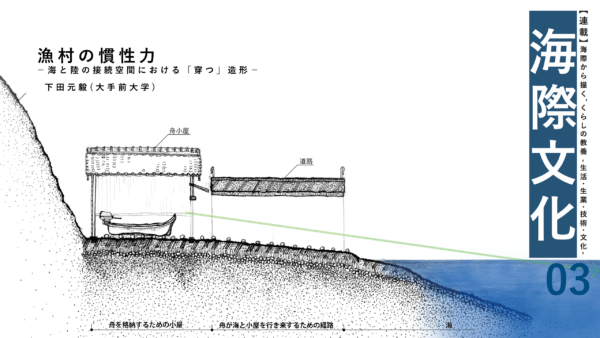

漁村の「慣性力」――生業・生活・信仰の蓄積を“穿つ造形”から読み解く|連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』

この連載について

島国である日本は古くから、海を積極的に活用しながら暮らしを成立させてきた。

本連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』では、海際に位置する地域が育んできた生業・技術・文化などを「暮らしの教養」と捉え、学びなおしながら、海際の未来を探っていく。

※本連載は日本建築学会海際文化小委員会のメンバーを中心にリレー形式で記事を掲載する予定です。

漁村に潜在するさまざまな「穿つ造形」

「穿つ(うがつ)」とは、地面に穴を穿ち、岩山を貫いて道を通すなど、物理的に貫通・切り開く行為を指す。

同時に「穿った見方」という表現では、「勘ぐりすぎ」「ひねくれた見方」と否定的に用いられることも多いが、本来は対象の本質を深く見抜く鋭い洞察を示す言葉である。

本稿では、その「穿つ」という多義的な意味性を重ね合わせながら、漁村に潜在する「穿つ造形」を取り上げたい。漁村空間には、生業・生活・信仰の蓄積が長い時間をかけて重層的、持続的な貫入としての造形として現れる場合がしばしばある。

これらは、近代以降の埋立、漁港整備、護岸工事といった制度的レイヤーが強く介入したにもかかわらず、生活慣習や信仰動線がそれらを貫通し続けてきた事実を物語っている。

すなわち、近代的な空間再編が表層を更新しても、その背後には依然として海と陸を往還する身体スケールの道、舟を引き入れるルート、祭祀に向かう動線が残り、今も現役の空間として機能し続けている。

こうした“穿つ造形”は、内発的な生活圧や海際の行為体系、そして近代性とのせめぎ合いの中で生まれた近代の設計原理では捉えがたい空間編成の論理構造を可視化したものと言える。本稿ではこの“穿つ造形”を手がかりに、漁村における海と陸の接続空間とその造形的持続がもつ意味を考察したい。

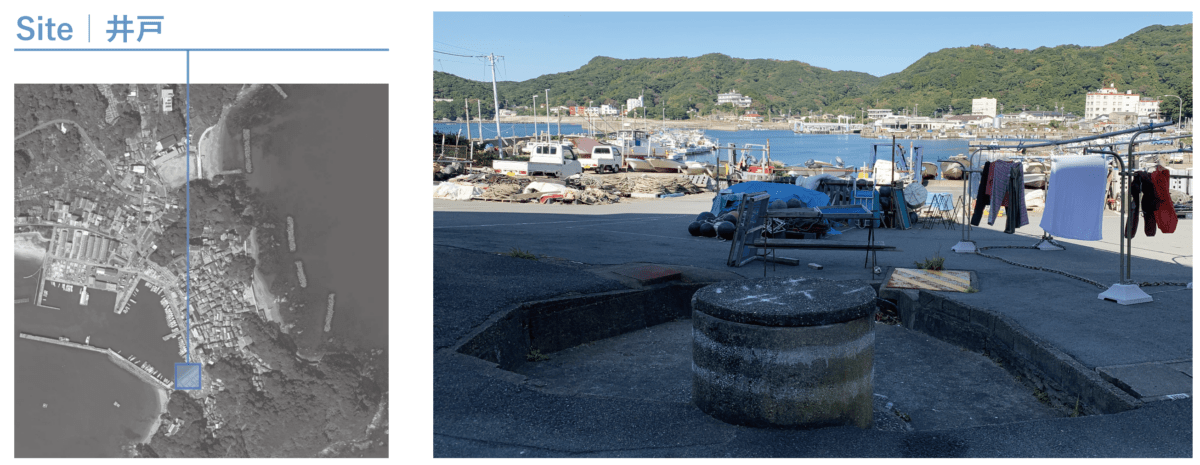

漁港に残る井戸――海と陸の境界を穿つ場

写真の海際に立地する井戸は、海水の縁という本来なら塩分の干渉を免れがたい位置にありながら、塩気を含まない「しぼり水」と呼ばれる山水を湧出させている。地形の微細な起伏と地下水脈が偶然に交差した結果として生まれた井戸である。

かつては砂浜で、井戸は生活用水を分かち合う共同の場であった。漁港の埋め立てにより浜は姿を変えたが、井戸は消えることなく残り、生活用水だけでなく、漁具を洗うなどの生活利用から生業利用へと役割を拡張した。

また、海で泳いだ子どもたちが帰り際にひと浴びしていく井戸利用も含め、海と陸のそれぞれの行為体系を媒介し続けてきた。

奥に見える地蔵は、九鬼嘉隆に付き従っていた僧が夢枕で託宣を受け、ここに鎮座したと伝えられる。海の営みと祈りの気配が混ざり合うこの小空間は、単なる作業場でも聖域でもなく、その両方を包含するような境界的厚みを帯びている。

三重県鳥羽市和具(答志島)|井戸と漁港

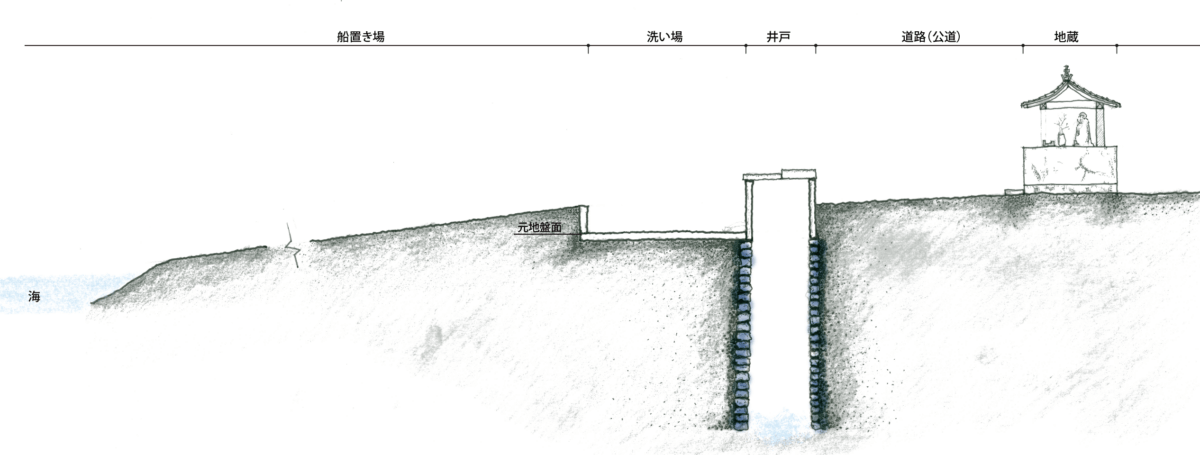

断面で見れば明らかなように、井戸は地層をまっすぐ垂直に穿ち、海水面より深い深度で真水を湧出させている。井戸の地盤は凹み、かつての地盤高(GL)が輪郭として残存していることが分かる。

正確には周囲の舗装が持ち上げられ、旧地盤の高さが痕跡の地形として表出させている。井戸の位置とその凹みは、港整備という土木的更新の中で、生活利用の蓄積が掘り込み続けた地形とも解釈できる。

この井戸は、垂直に大地を貫通し、海と陸という異なる水脈と行為体系の境界に杭を打つように存在している。

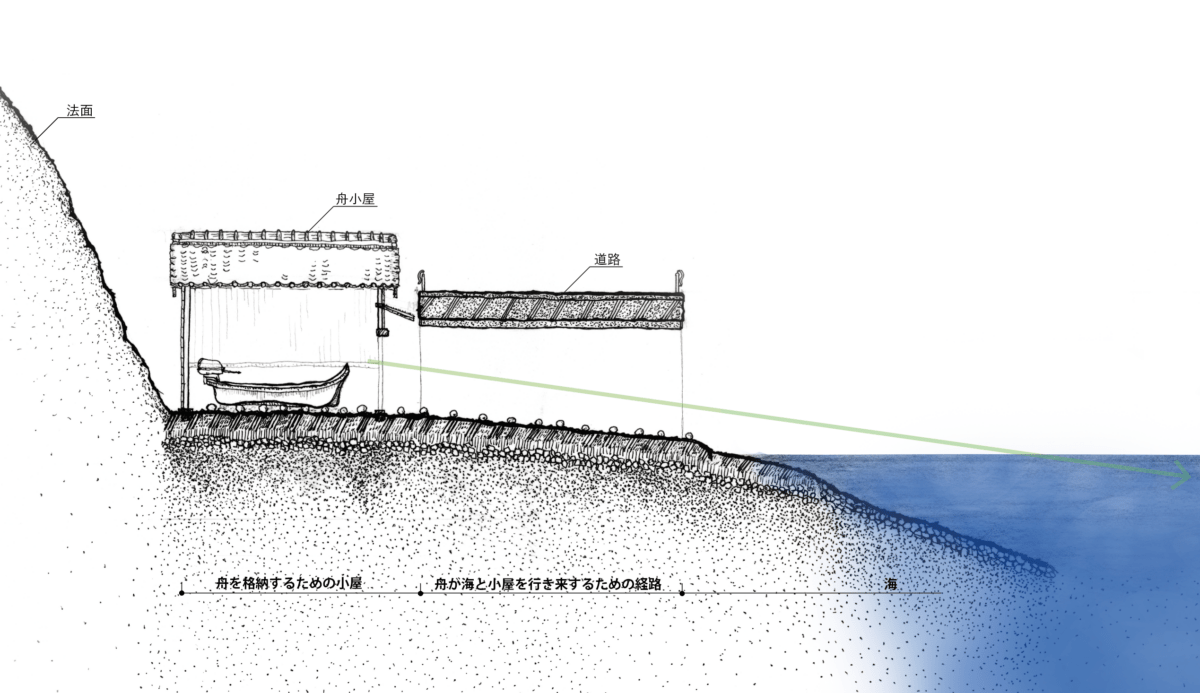

舟のトンネル小屋――道路地盤を穿ち抜く構造物

若狭湾の漁村は、海と山の地形に呼応して成立した舟小屋が等高線に沿って連なる。背後には急峻な法面が迫り、わずかな平地に舟小屋は1階を舟の収納、2階を漁具の乾燥・保管のために使い分けるという、若狭湾沿岸に特徴的な建築形式をもっている。舟は日々の潮位・波向きに合わせて、海と小屋のあいだを最短距離で往来できるように配置されてきた。

京都府伊根町泊|道路に埋もれる舟小屋

その「海との直結性」を断ち切るように、海岸線の上に新たな道路が敷設された舟小屋がある。道路は浜を横断する水平な帯として、舟小屋の屋根よりも高い位置に通されており、かつて舟の通り道でもあった浜は、防潮壁と舗装路面へと変換されてしまっている。

道路行政(国土交通省)と漁港整備(農林水産省/水産庁)が推進した近代インフラは、広域的な輸送・生活・防災の観点からみれば合理的だが、舟小屋という家単位の生業が依拠してきた「海へ向かう一直線の動線」を空間的に切断した。

この事例では、舟小屋は道路地盤の下を穿ち抜き、海側のコンクリート護岸の脚部には、舟一艘が通れる幅と高さを確保した矩形断面のトンネルを造り出している。写真の構造物に見られるように、そのトンネルは波打ち際に直接開放され、舟が小屋から真っ直ぐに滑り降り、そのまま海へ出られるように設計されている。道路の舗装面は、近代的表層であり、その直下には、舟小屋と海を結ぶローカルな動線がもう一つのレイヤーとして力強く存在している。

ここで特筆すべきは、道路は公共交通を担い、その下層には家単位の生業の空間が併存している。この断面構造は、漁村が道路インフラとの折り合いの中で、自らの生活原理を強く空間に刻み込んできたことの証左とも言える。制度的表層に対して、漁村の営みを残し続ける「生業の意志」そのものの現れである。

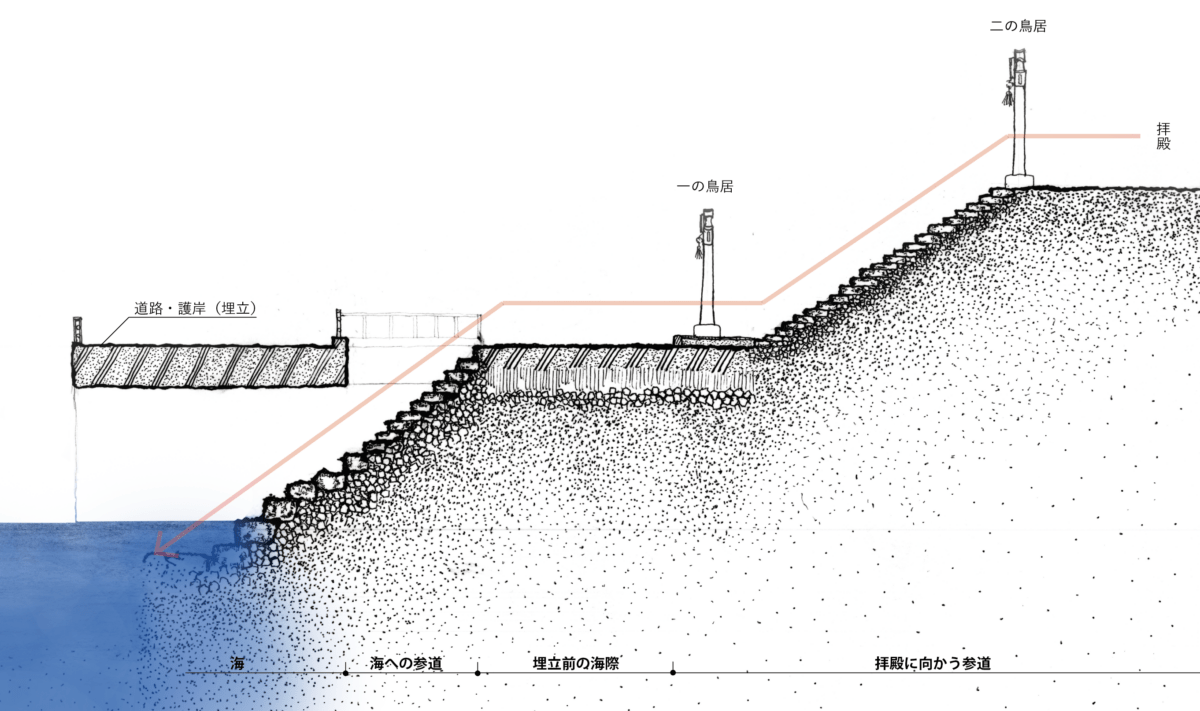

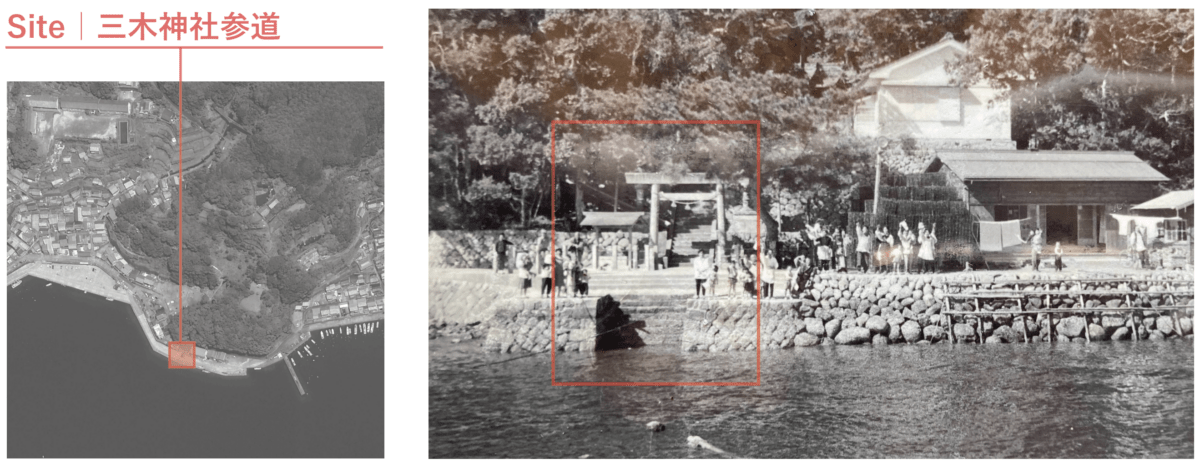

海に面した神社の参道――海へ穿ち降りる軸線

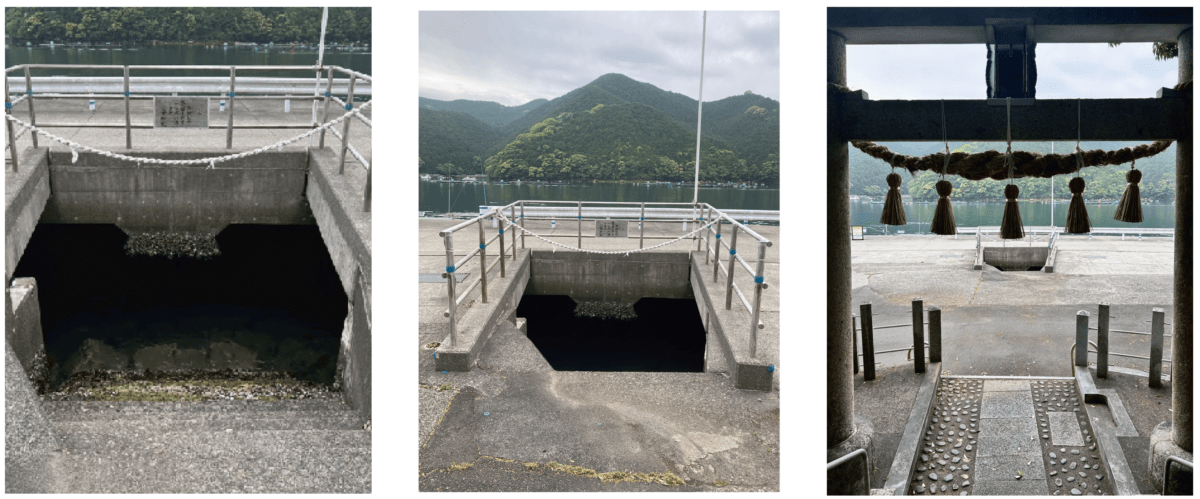

三木神社は、山裾の社殿から海へ向かって一直線に参道軸が伸びる構成をもつ。古写真に写るように、かつての参道は社殿から石段を降り、そのまま海へ入り込んでいる。石積みの護岸は低く、最後の数段は直接海水に浸かりうる高さにあり、まさに「海へ降りていく参道」として機能していたことが分かる。

現在、この海際には埋立と護岸造成によって広いコンクリートの港湾空間が立ち上がっている。本来であれば、こうした漁港施設や防災護岸は漁港漁場整備法や海岸保全の枠組みのもとで整然と整備され、海とその周縁環境を塗り替えてしまう。

しかし、三木神社の参道軸は、護岸の天端に矩形の「穴」として海が陸側と接続している。この開口部は、かつての石段をなぞるように設けられ、今も石段を降りてそのまま海面に手が届く断面構成が保たれている。

三重県尾鷲市三木浦|護岸工事前の写真

さらにこの参道が、単に海に接続しているだけでなく、海そのものを禊ぎの場として取り込んでいる点に、漁村固有の意味がある。一般的な神社では手水舎で真水による手口の清めが行われるが、そもそも水による禊(みそぎ)は、川や滝、海などの自然水域に身を浸すことに由来し、海水に触れること自体が罪穢れを祓う行為と理解されてきた。

とりわけ漁村では、ハマオリ祭のように神輿や参拝者が浜に下りて海水で清める慣行が各地に見られ、豊漁や航海安全を祈る祭祀と一体となって「海での清め」が神事に関わる行為に組み込まれている。この事例でも海に接続し続ける事由として、参拝前に人びとがこの石段を降りて海水で手を洗い、身を清めてから参拝していた行為を、その延長線で、海と神社を直接むすぶ清めの機能がそのまま造形として現れる。

そこには、埋立と護岸によって分断されかけた「海へ降りる参道」を、石段と海水との物理的接続ごと守り抜こうとする意図が明確に読み取れる。海と神社を結ぶ本質的な意味を失わぬよう工夫されたこの造形は、信仰の継続を示す力強い証左である。

空間秩序を保持する漁村の「慣性力」

本稿で取り上げた三つの事例はいずれも、近代以降の制度的・土木的レイヤーが海辺に強い介入を試みた際、その表層を受け止めつつも、漁村がもともと備えてきた行為体系・信仰体系・生活環境が、途切れることなく持続してきたことを示している。

これらの造形に共通するのは、単に「昔の形が残っている」のではなく、生活や信仰のルートそのものが外部の空間変容を穿ち抜きながら更新され続けているという点である。

井戸の垂直的な穿ち込み、舟小屋の水平動線を守るための道路下のトンネル、そして参道が護岸を切り欠き海へ降り続ける構造。これらはいずれも、生活・生業・信仰が本来的にもつ方向づけが、近代的合理性や制度的配置の上書きに対して「穿った」結果である。

つまり、漁村における「穿つ造形」とは、物理的な孔や断面の操作にとどまらず、地域の内部に備わる持続的な力が、外圧を貫通して自己の空間秩序を保持する作用そのものを意味している。

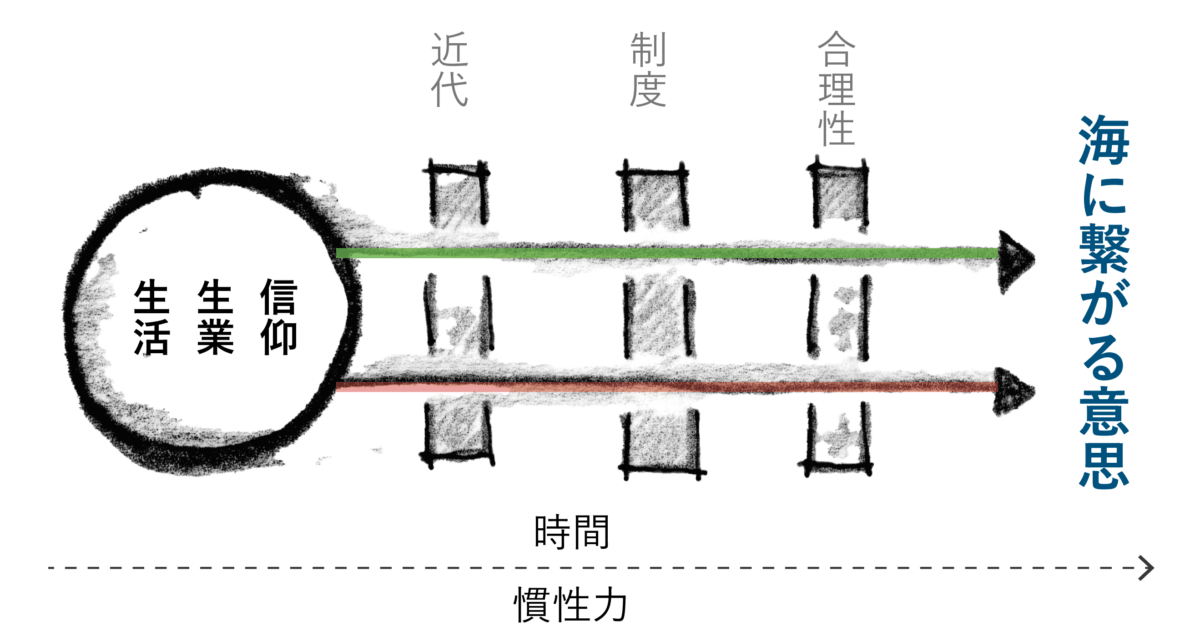

図に示すように、生活・生業・信仰は、それぞれ固有のベクトルをもちながら海へ向かう。そこへ近代化、制度、合理性といった外部の更新が重ね書きされても、地域の行為体系そのものが持つ「慣性力」が、自らの方向を保持し続けている。重要なのは、この慣性力が地域内部から湧き上がり、無意識的・身体的に持続している力であるという点である。

井戸の深度、舟小屋の位置と軸線、参道が海へ向かう角度。これらはすべて、「海に繋がるべきである」という地域の長い時間にわたる判断と経験が刻まれたものであり、その結果、近代のレイヤーを穿ち抜く造形が空間に染み込んでいる。つまり、漁村空間は、たえず表層を更新しながら、その内側に流れる行為の方向性を失わない。

この内発的な方向づけと貫通性こそ、「漁村の慣性力」であり、それが生み出す空間こそが「穿つ造形」である。漁村空間は外部からの秩序を受けとめながら、海と繋がる営みの意思とその関係を持ち続けている。

参考文献

- 宮本佳明:環境ノイズを読み、風景をつくる、彰国社、2007

- 下田元毅:漁村の慣性力、日本建築学会 農村計画委員会 地場の造形小委員会 読み解く地場展、2025

- 中谷礼人:セヴェラルネス+(プラス)―事物連鎖と都市・建築・人間、鹿島出版会、2011

- 下田元毅、宮崎篤徳他2名:伊根町における舟屋小屋の分布と立地の特性に関する研究、日本建築学会大会梗概集、pp.123-124、2017

- 明治大学 神代研究室 法政大学 宮脇ゼミナール編著:復刻 デザイン・サーヴェイ 『建築文化』誌再録、彰国社、2012

(2025/12/07-14に日本建築学会農村計画委員会海際文化賞委員会メンバーの確認を得たのちに掲載)

執筆者プロフィール

下田元毅(しもだ・もとき)

大手前大学建築・芸術学部建築コース講師。1980年伊豆半島生まれ/広島市出身。大阪芸術大学大学院(環境・建築領域)博士後期課程修了。風土建築設計集団、大阪大学工学研究科(建築・都市計画論領域)助教などを経て、2021年より現職。主に漁村を中心としたデザインサーヴェイを行なっている。近年は、来るべき南海トラフ地震・津波による被災が想定される地域で事前に復興計画を考えておく「事前復興計画・まちづくり」に取り組んでいる。共編著書に『住み続けるための減災の実践』(学芸出版社)、『空間九鬼』(蜜柑と銀鱗)。