海に対する語りから探る、津波常襲地帯に暮らす人々の記憶と行為[岩手県三陸沿岸部]|連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』

この連載について

島国である日本は古くから、海を積極的に活用しながら暮らしを成立させてきた。

本連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』では、海際に位置する地域が育んできた生業・技術・文化などを「暮らしの教養」と捉え、学びなおしながら、海際の未来を探っていく。

※本連載は日本建築学会海際文化小委員会のメンバーを中心にリレー形式で記事を掲載する予定です。

日本の海際の一種としての津波常襲地帯

災害大国と呼ばれる日本では多くの災害が発生しているが、その中で海にまつわるものとして津波がある。

ここ100年だけでも複数の津波が日本で発生しており、2011年に東日本大震災が発生した三陸沿岸など、各地に津波常襲地帯がある。

本稿では、「海際」の一種として津波常襲地帯に着目し、そこでの海際文化について考える。津波が来るというリスクもありつつ、それでも人々が暮らし続けるその海際には魅力的な文化もあるはずであり、そのような二面性の一端を紹介したい。

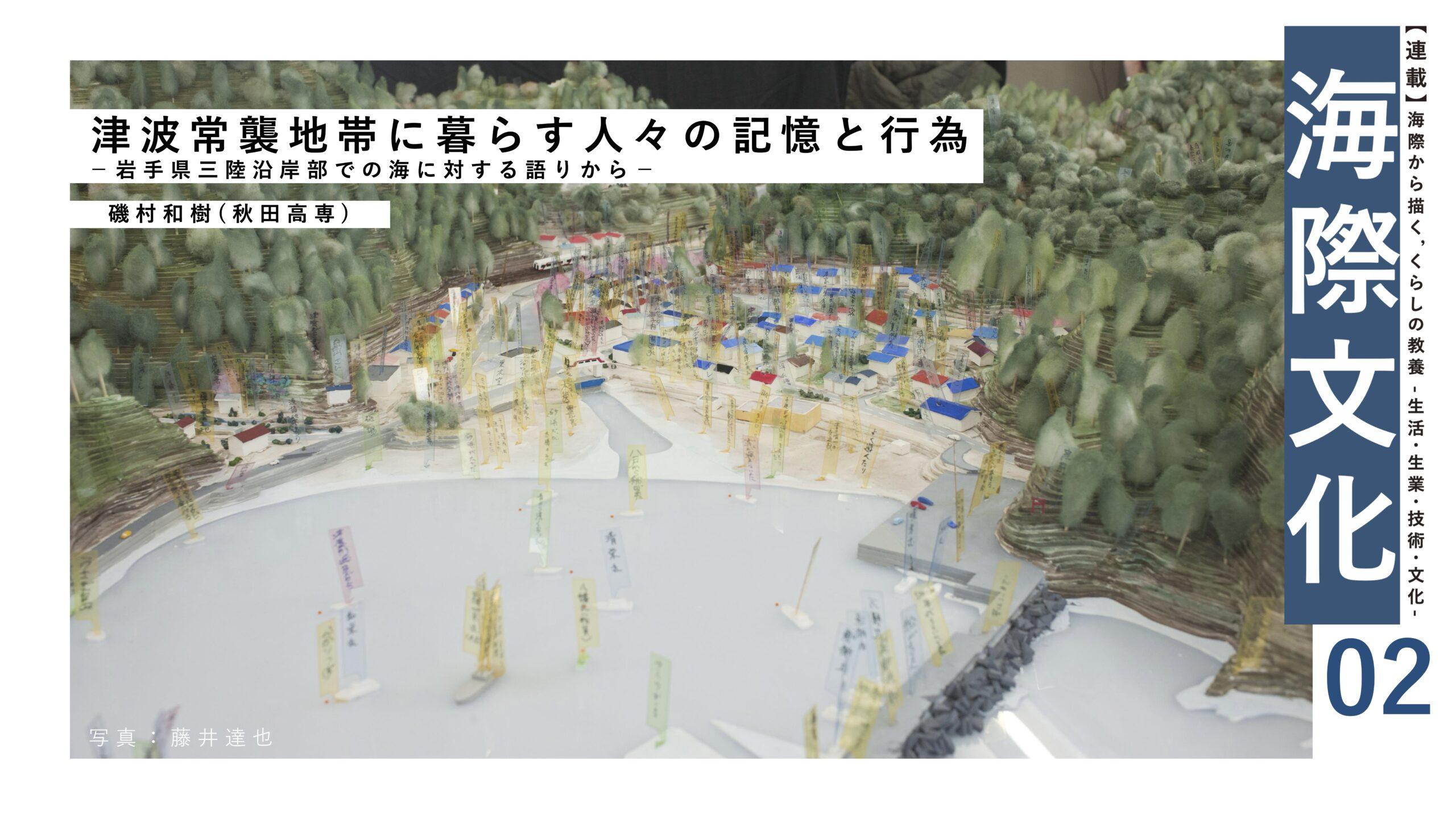

復元模型を囲んで語る――「失われた街」模型復元プロジェクト

筆者は東日本大震災の被災地で住民の記憶(証言)を聞き取る活動に長く関わってきた。神戸大学建築学科の槻橋修教授等が発案した「失われた街」模型復元プロジェクトという活動である。

津波等によってふるさとの風景・街並みが喪失してしまった地域で、その風景等を復元した模型を制作する。復元模型は被災地で公開展示し、人々が模型を囲みながら被災前の思い出を振り返り、語り合うなどして、失われたふるさとを懐かしむ機会を設ける。それにより人々の心の復興に寄与することなどを目指している。

多くの大学等が協力し、四十カ所 以上もの被災地で活動し、復元模型を介して人々が被災地の記憶を語る場づくりに取り組んできた。被災前の被災地について、そこに暮らす人たちの語りを大量に聞き取る中で、多くの方々が自然と語る言葉があった。

津波常襲地帯の人々が共通して語った「海」

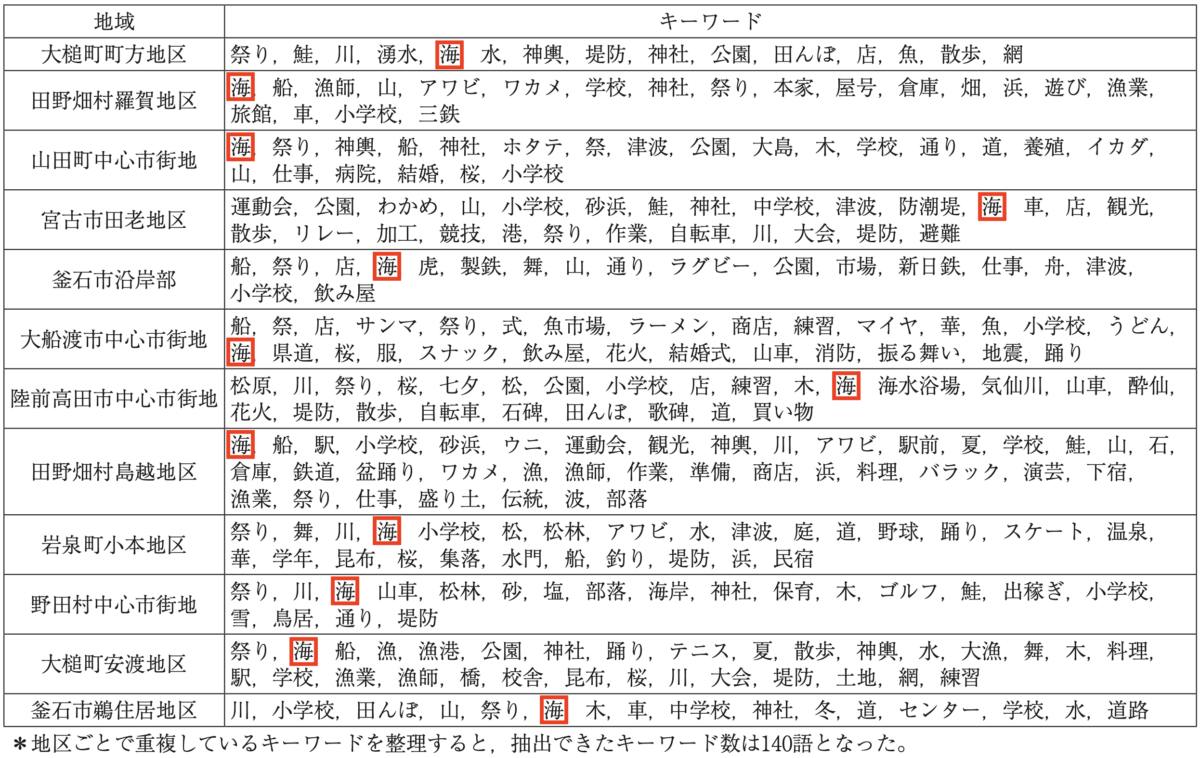

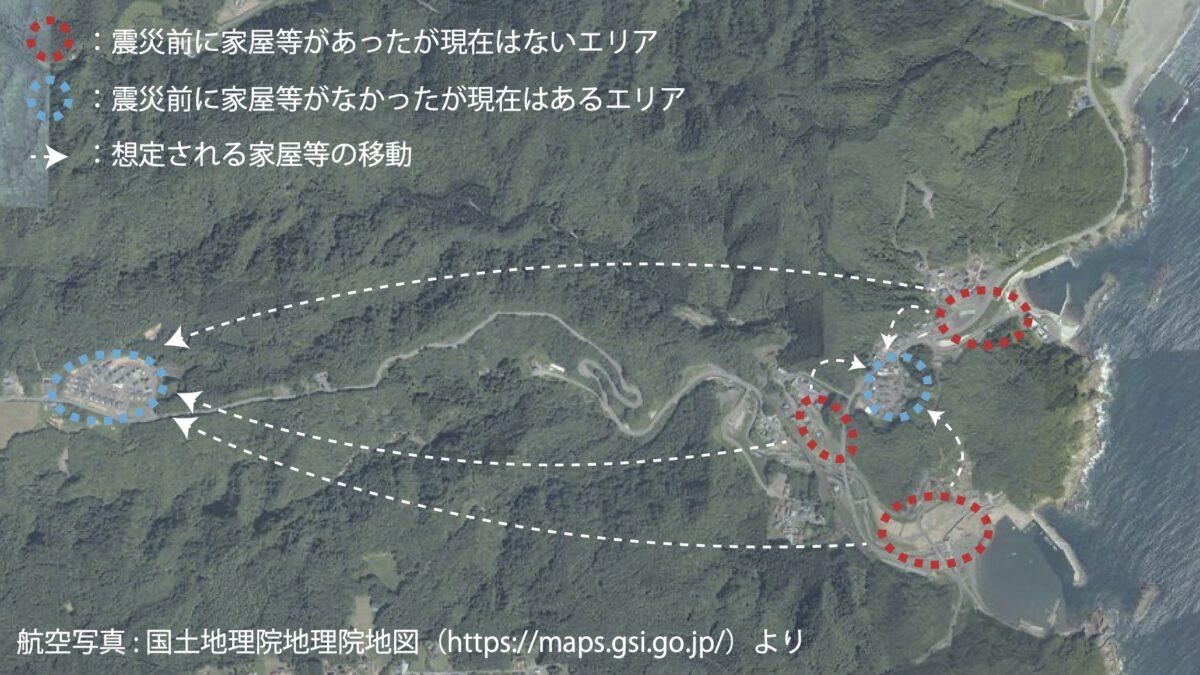

表(上)は、岩手県内の12の被災地で、被災前についてよく語られた言葉を抽出したもの、表(下)はその各言葉の抽出地区数を示したものである(志手・磯村他, 2024より引用・一部加筆)。

これらの表を見ると、どの被災地でもよく語られた言葉の1つに「海」があることがわかる。

(表)岩手県12の被災地でよく語られた言葉(キーワード)

(表)各キーワードと抽出地区数

津波常襲地帯である三陸沿岸に位置する岩手県沿岸部では、ふるさとを奪った恐ろしい存在であるはずの海は、その一方で被災前の地域の懐かしい記憶(そこでの生活や文化等)にも密接に関わるキーワードにもなっていることが窺える。

下記は、そうした状況を示す、被災地で記録した証言のひとつである。

最初は海が怖いと感じる事もあったんです。でも、ずっと身近にあった海を嫌いになる事はできなくて、今ではやっぱり家族みんなが海を好きです。

――山田町中心市街地

海に関する語りの全体像

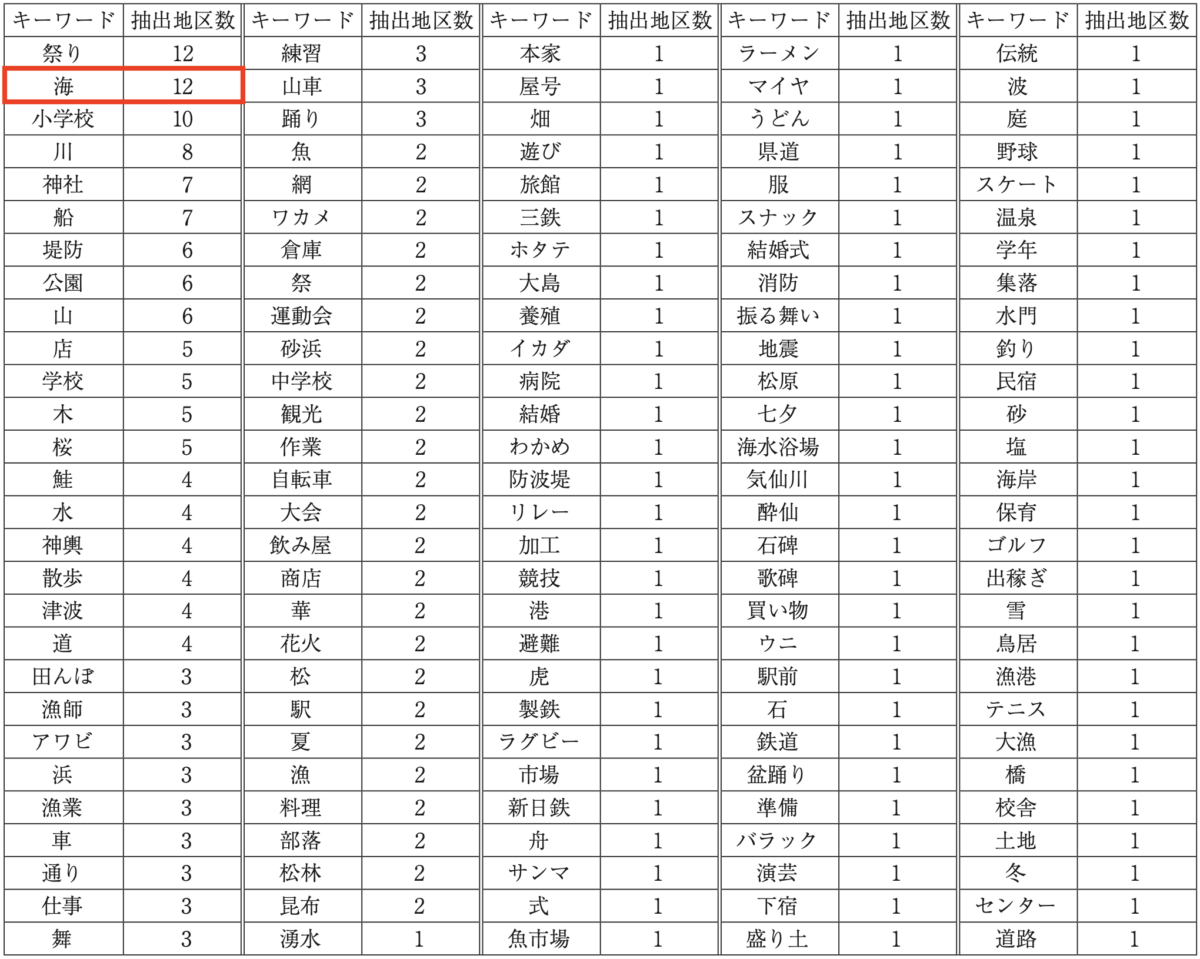

では、岩手県の海に関してどのような懐かしい生活や文化があったのか?

関連する証言をテキストマイニングし、特徴的な言葉を図にしたものが下記である。

海に関する証言の中で特によく語られていた言葉がより大きく描画されている。

(出現頻度順/ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析 )

周知のことかもしれないが、海は確かに津波がくるなど恐ろしい場所であるものの、その近くに住んで暮らしたり、それを見に行ったり、夏には砂浜の海水浴場に行って泳ぐなどして遊び、漁師がいて船があり市場があり、祭りのお神輿が通るような、そのような豊かな生活文化があった場所であったことが窺える。

このように津波常襲地帯での海際は、生活文化と津波への恐怖がせめぎ合っている場所ではないかと考えられる。

例えば「海の近くに住むこと」「海を見ること」「海水浴などをして遊ぶこと」については、上記の分析には用いなかった被災後の証言を含め、下記のような証言が記録されている。

「海の近くに住む」

結婚の挨拶で初めて来た。20年前。海がきれいだった。自分がこんなにきれいなところに住むんだというのが最初の印象。

――山田町中心市街地

夏もエアコン使うのは1回か2回。雪も1回か2回。海からの北東からの風のおかげ。この気候のおかげで生活が楽だから、内陸に住もうとは思わない。その分いい事ばかりではないが、それもしょうがない。

――釜石市鵜住居地区

今(震災後)は高いところに住んでいる 。家自体は新しくて快適だが、住む場所は羅賀のほうがよい。海の匂いがするところのほうが好き。

――田野畑村羅賀地区

岩手県が面するのは世界最大の海洋、太平洋であるが、その雄大で綺麗な風景を日常的に見える場所に住むということはそれ自体に大きな魅力があることが窺える。

また海の影響で、夏は涼しく冬に冷え込みにくい気候も住みやすさにつながるようである。

そして、好みは分かれるかもしれないがその匂いも魅力になっていたようである。空間のデザインを考える際にその香りのデザインが注目されることがある(深津, 2023)。潮の香りを自然に楽しみながら生活できる場所として海があったのかもしれない。

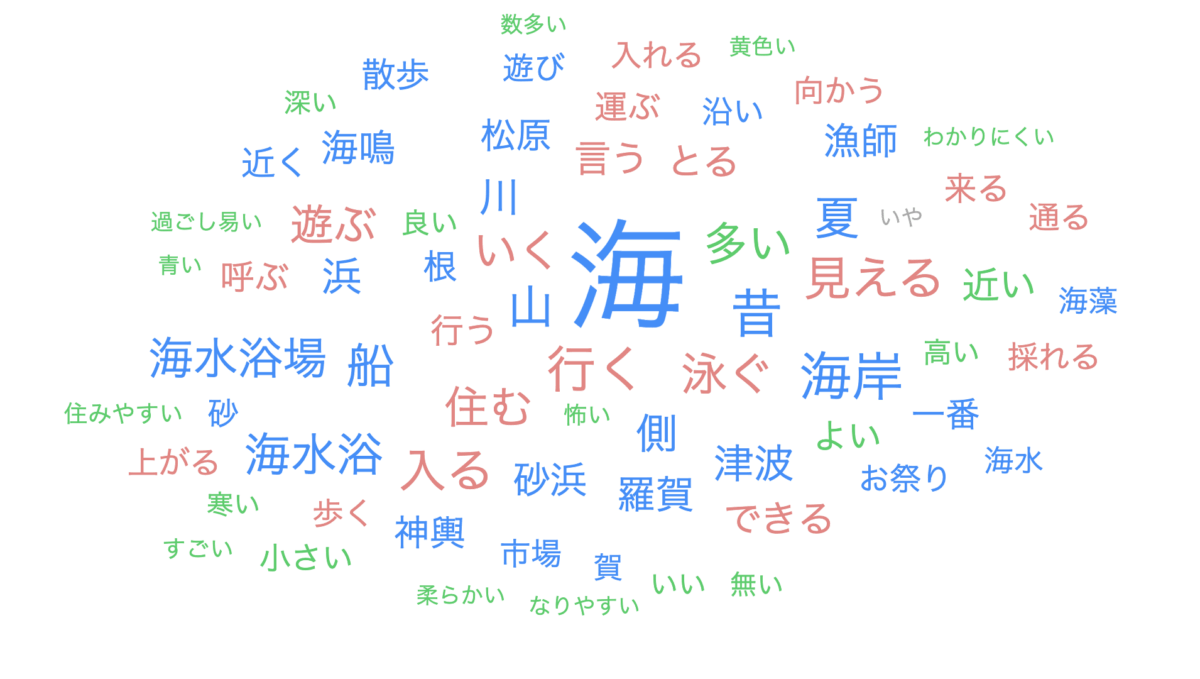

(海際から内陸部へ家屋等が移転しており、潮の香りは届きにくそうである)

「海を見る」

夜一人でふらっと海を見に行っていた。

――大槌町町方地区

元旦と言えば初日の出でしょう。小学生の頃とかうれしがって三王岩まで見に行ったの。海はすごく綺麗だし日の出はよく見に行った。

――宮古市田老地区

もし震災の発生が夜で、海が見えなかったらみんな流されてしまっていたかもしれない。

――釜石市鵜住居地区

漁師にとって、海が見える事は非常に重要。

――田野畑村羅賀地区

海をもう見たくない。

――大槌町町方地区

海を見ることは、おそらく日常の気分転換などのために、ふと行いたくなる生活行為であったようである。特に東側に海がある岩手県沿岸部では、海から出る日の出の眺めが素晴らしい ようで、上記以外にも複数の語りがあった。

また、海を見ることは浸水域で暮らす人々にとっては津波を避けるための 、漁師にとっては漁業を営むための重要な行為であり、一方で津波により辛い体験をした人にとっては忌避したい行為のようである。様々な側面を持っている生活行為であることが窺える。

「海水浴などをして遊ぶ」

平井賀には第二海水浴場があったから地元の子供もよく遊びに行く。

――田野畑村羅賀地区

昔は羅賀の海岸 によく潜って泳ぎ遊んでいた。

――田野畑村羅賀地区

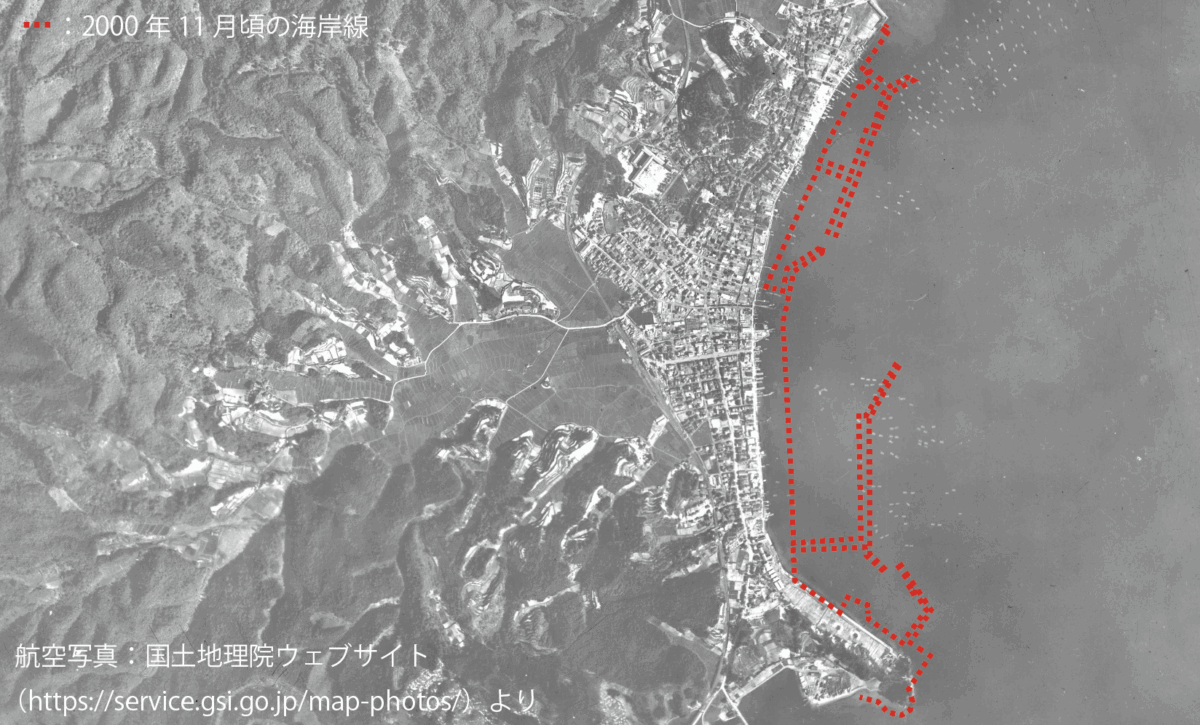

今は埋め立てられちゃってる けど、昔は家から20~30m行くと海で、桟橋があった。そこからクリガニとったり白魚とったりして遊んでた。

――山田町中心市街地

海水浴の時には先輩が潜って捕った雲丹やアワビを食べさせてもらえた。

――釜石市中心市街地

子どもは昔は平井賀が遊び場だったけど、今はそういう風景はない。今はまだ非常事態なんだなと思う。子どもが海に入らないから。

――田野畑村羅賀地区

海は、海水浴など多様なアクティビティをすることが可能な遊び場であったようである。泳いだり、飛び込んだり、豊かな生態系がある中で魚や貝などを採って食べたり、それらが地域コミュニティを育んだり。

一方でかつての沿岸部の埋め立てや、津波への恐怖によってそのような生活文化が損なわれている可能性がある。

(2000年までに埋め立てが進んだことがわかる。海際に桟橋のようなものも)

海による生活文化の醸成と衰退

ここまで、岩手県の海に関する生活文化の一部を紹介した。

岩手県の津波常襲地域の人々にとって海は、小さな頃からそばに住み、見て、遊んだ、地域の生活文化を支える場所であった。

一方で被災後は、津波を恐れ子供が海で遊ばなくなっている可能性が窺えるなど、その生活文化を衰退させる存在でもあると考えられる。

ここから、海際に位置する地域の「暮らしの教養」として下記を提示したい。

すなわち、海は海際に位置する地域に豊かな生活文化を醸成する一方で、その文化を衰退させる要因にもなる、二面性を持つ存在である、ということである。

そのような海の側で暮らし続ける中で、今後の津波常襲地域の海際文化がどのように変化していくのか、今後も研究していきたいと思う。

参考文献

- 国土交通省: 津波防災のために, 3 どのような津波が起こったの?, https://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/kaigandukuri/tsunamibousai/03/index3_1.htm#tsunami31(閲覧 2025.8.27)

- 志手壮太郎, 磯村和樹, 牧紀男, 曽我部哲人, 槻橋修: 住民証言とその位置情報を用いた災害で失われた地域アイデンティティ把握の試み−東日本大震災「記憶の街ワークショップ」(岩手県)のデータを用いて−, 自然災害科学, 43-3, pp.359-374, 2024

- 深津恵: 空間の意味を拡張する香り, 新建築.ONLINE, 五感と建築 #1, 2023.7, https://shinkenchiku.online/column/7818/(閲覧 2025.8.31)

(2025.10.27-11.3に日本建築学会農村計画委員会海際文化賞委員会メンバーの確認を得たのちに掲載)

執筆者プロフィール

磯村和樹(いそむら・かずき)

秋田工業高等専門学校創造システム工学科土木・建築系講師。1989年山口県生まれ。神戸大学大学院修了。博士(工学)。東日本大震災の被災地では、「失われた街」模型復元プロジェクトを通じた建築学の観点からの記憶の伝承・アーカイブ等に取り組む。関連して地震や津波などの災害復興に関する「被災前の継承」をテーマとした研究にも取り組む。共著書に『残らなかったものを想起するー「あの日」の災害アーカイブ論』(堀之内出版)。