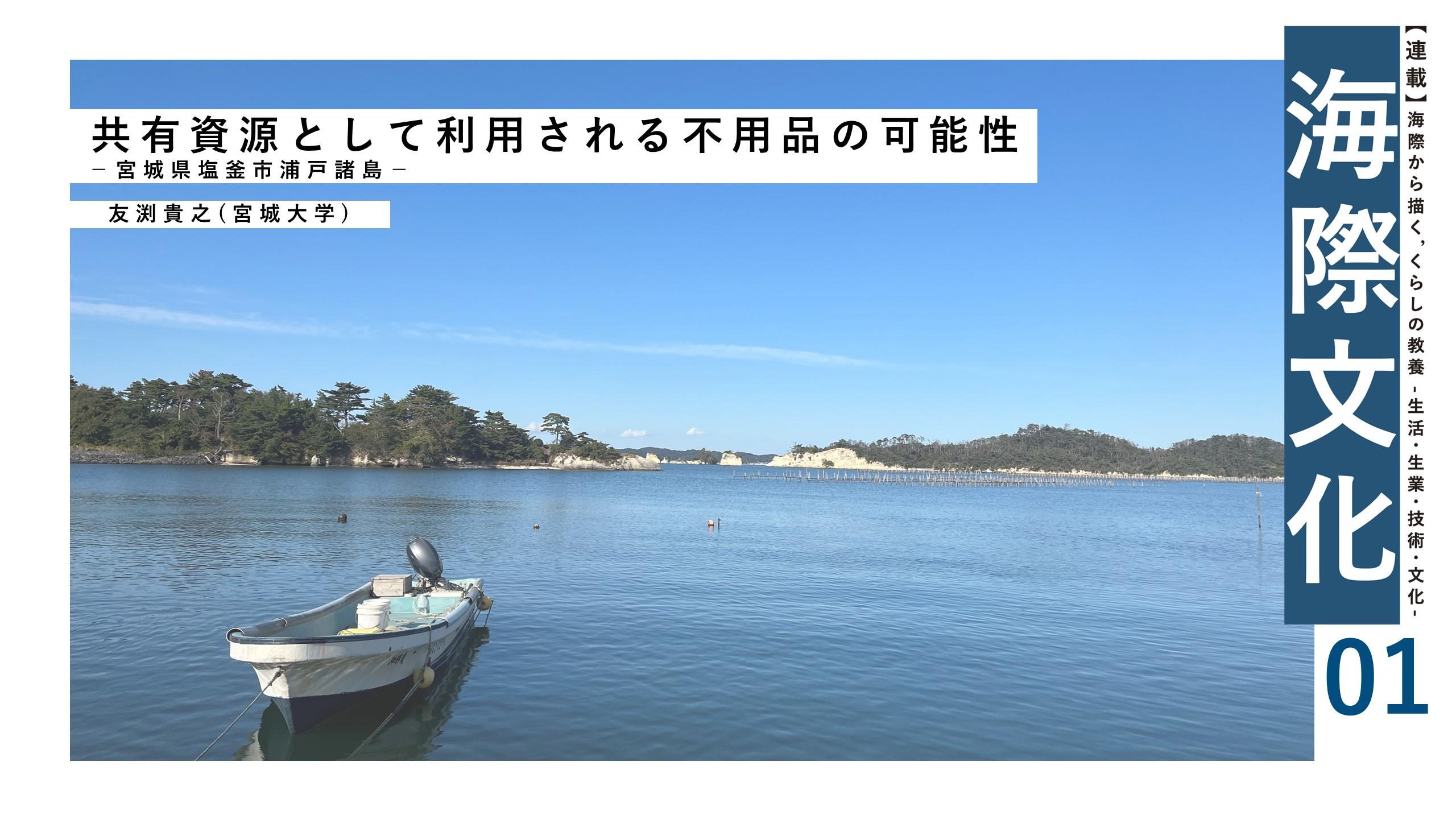

共有資源として利用される不用品の取り扱い[宮城県塩釜市浦戸諸島]|連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』

この連載について

島国である日本は古くから、海を積極的に活用しながら暮らしを成立させてきた。

本連載『海際から描く、くらしの教養―生活・生業・技術・文化―』では、海際に位置する地域が育んできた生業・技術・文化などを「暮らしの教養」と捉え、学びなおしながら、海際の未来を探っていく。

※本連載は日本建築学会海際文化小委員会のメンバーを中心にリレー形式で記事を掲載する予定です。

離島だからこそ生じる資源の循環

離島は資源の輸送に一定の制約が生じるため、資源を入手するだけではなく、廃棄することも手軽ではない。そのため、生活や生業で使用した資源が役割を終えたあと、島内にはごみとして廃棄されているのか、資源として貯蔵されているのか曖昧な状態で残り続ける過程で不意に住民の用に立つ機会が訪れ、新たな形態へと変形しつつも活用される例がしばしばみられる。このような行為をn次利用と称することにする。

ごみになったり、資源になったりを幾度も繰り返されることもあるからである。今回、対象とする浦戸諸島は島内特有の環境も相まって、n次利用が良くみられる地域であることから、少し詳しく見てみることで、資源循環に繋がる暮らしの知恵について考えてみたい。

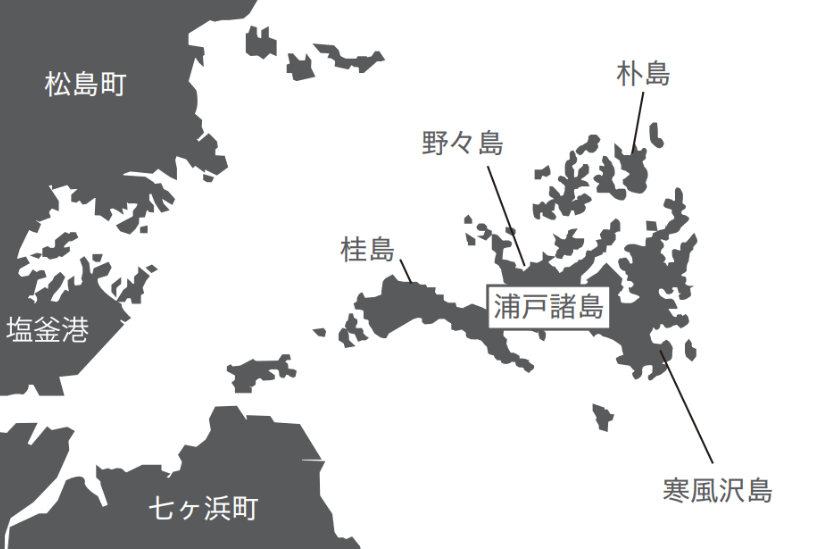

塩釜市に位置する4つの有人島

東日本大震災以前、宮城県には10の有人島が存在していたが、東日本大震災によって有事の危険性があらわになったことを契機に2019年4月に気仙沼大島大橋、2024年12月に出島大橋が開通した。そのため、本土と繋がっていない有人島は減少している。

このうち塩竈市に位置する浦戸諸島は、4つの有人島(寒風沢島、野々島、桂島、朴島)から成る離島群である。日本三景の一つ「特別名勝松島」を形成する景観に含まれ、特別保護地区、第1種保護地区、第2種保護地区に指定されている。

三陸沿岸部はたびたび津波による被害を受けてきたが、浦戸諸島を含む島々は本土を守る自然の防波堤のような機能を担ってきた。東日本大震災においても津波被害を受けたが、復興を成し遂げている。

塩釜市の調査資料によると、現在の人口は

寒風沢島:46世帯79名

野々島:36世帯56名

桂島:73世帯113名

朴島:7世帯11名

で、合計162世帯259名が暮らしている(令和7年6月30日時点)。

20歳未満は1名しかいないが、県内には小中学校が存続している。それは小規模特認校制度を活用し、学校独自の教育カリキュラムをつくることで、島外から通学したいと思える魅力を創り出しているからである。

本土と繋ぐ汽船は1日7便運航していて、塩釜港から最寄りの桂島までは20分、最も遠い朴島までは45分ほど。料金も520円から630円に収まる。

また島同士を繋ぐ渡し船は無料で運航され、4つの島を気軽に散策できる環境がつくられている。近年はみちのく潮風トレイルのコースに指定されており、国内外問わず散策を楽しむ観光客の姿も見られる。

海運・造船の要衝として栄えた港町

浦戸諸島の歴史を少し振り返ってみると、江戸・明治にかけて海運の要所として栄え、住民の多くは漁業・海運業、農業を主たる生業としていたことが分かる。

千石船の集会地であったため、寛文年間(1661年-1673年)には、補修資材や薪炭、食料など必要な資源を補給する環境が構築された。

江戸時代は幕府の御城米や仙台藩の江戸廻米の港としてにぎわっており、明治期にはラッコやオットセイを狩猟する遠洋漁業によって栄えるなど海を介した多様な生業が興っている。

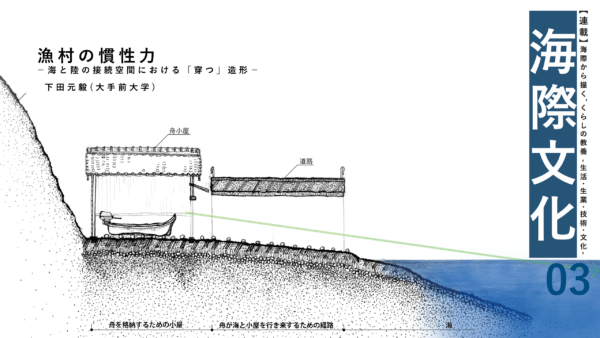

その後は、異国船出現による海岸警備の強化に伴う砲台場の設置、軍艦製造のための造船場の整備などもなされた。安政2年(1856年)には西洋式の技術を取り入れた軍艦を建造する事業が始まり、寒風沢島に造船場が設けられた。

さらに戊辰戦争が始まると、浦戸諸島は軍事港として利用されるようになり、幕府所有の軍艦を修理するべく、塩釜、石巻、気仙沼に留まらず、青森、岩手、福島からも船大工が招聘され、総勢200名前後の職人が昼夜交代で作業したと伝えられる。島外から多くの船大工や商人などが訪れ、にぎわう様子も記録されている。

桂島にある石浜には「船だて場」として、船の修理場所が整備され、明治以降も造船場として使用されたとの記録も残る。

歴史ある生業を手づくりで再建する

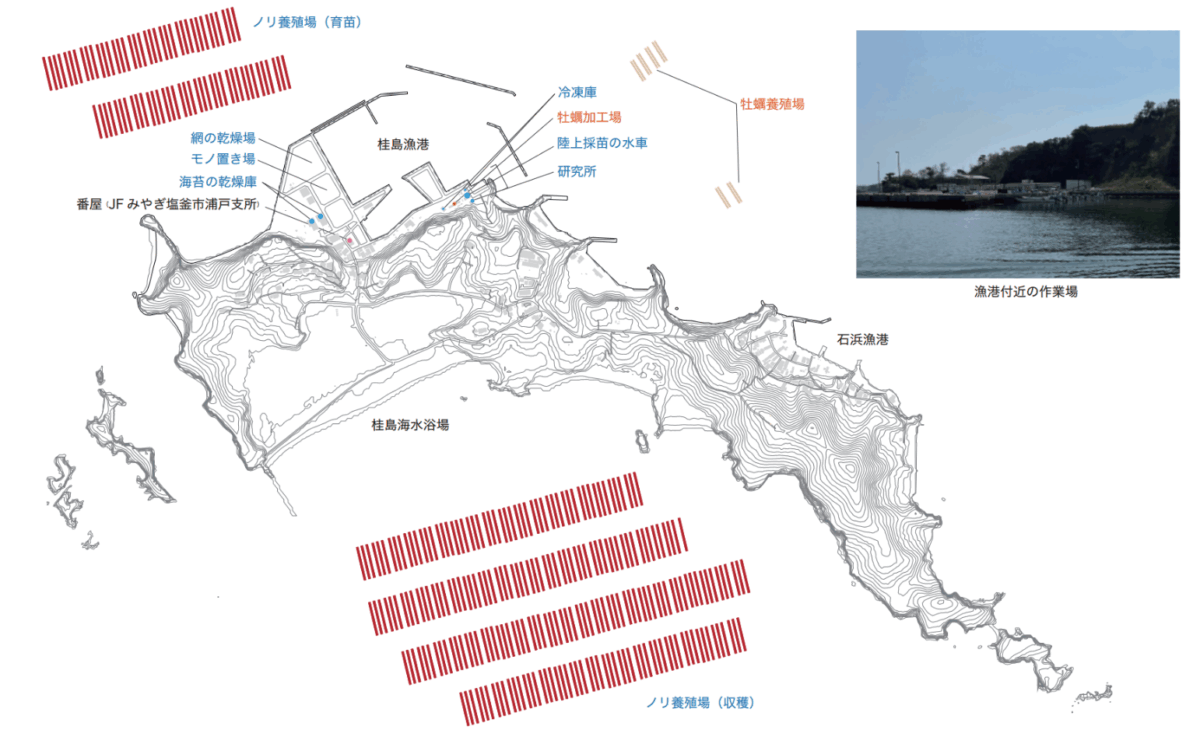

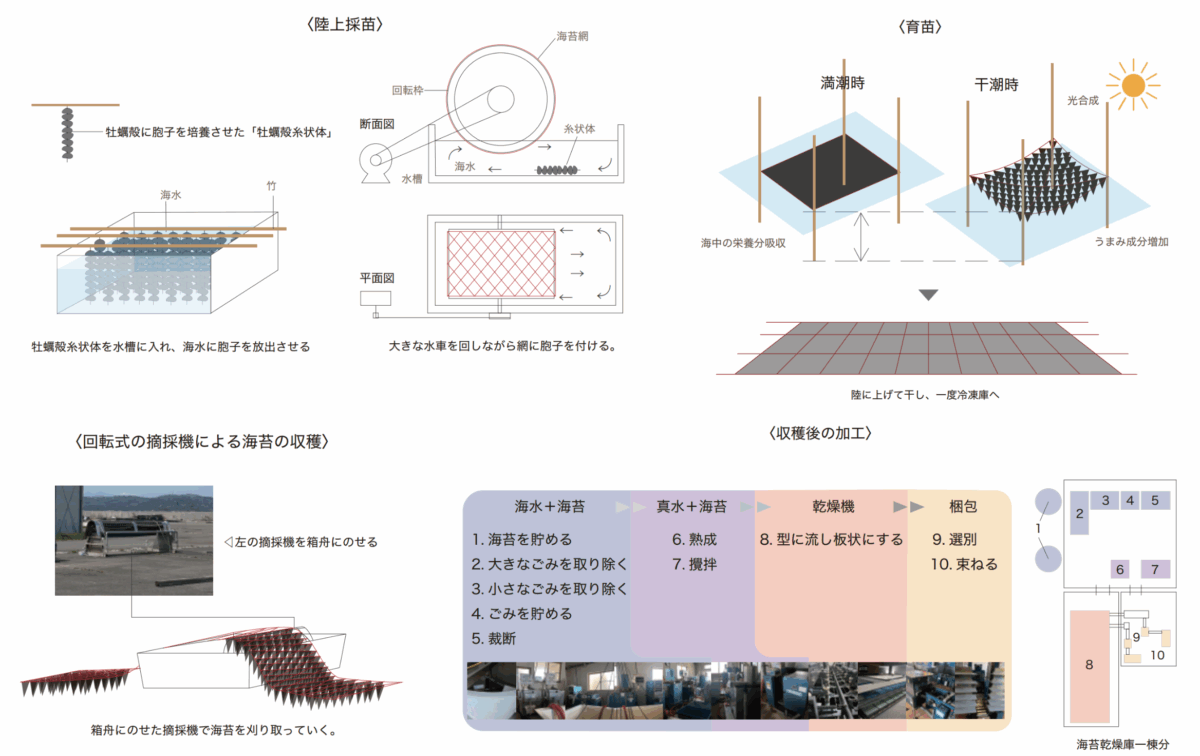

明治期からは松島湾の牡蛎養殖が始まり、東日本大震災前までは29の経営体が存在し、むき身牡蛎の生産量は約80トン、1億円程度の出荷量があった。

ほかに、海苔やワカメの養殖、アワビ・ウニ、刺網漁業が主な収入源となってきたが、東日本大震災後は多様な被害を受け、漁業経営体も減少したことも影響してか、令和6年度は剥き牡蛎13トンと大きく減少するなど、他の品目も含め減少している。

一方で、漁業再建に向けた動きも見られ、個人事業主では困難な道具や機材の調達は合同会社化により克服し、塩釜市と協力して、地域おこし協力隊の受け入れ、担い手育成にも取り組んでいる。

作成:友渕研究室

作成:友渕研究室作成

また島内に食事処や商店が存在しないことから、2016(平成28)年には女性部として漁業で活動していた女性33名が出資して「合同会社がんばる浦戸のお母ちゃん会」を設立し、海苔や牡蛎の佃煮などの加工品やお弁当・オードブルづくりに取り組んでいる。

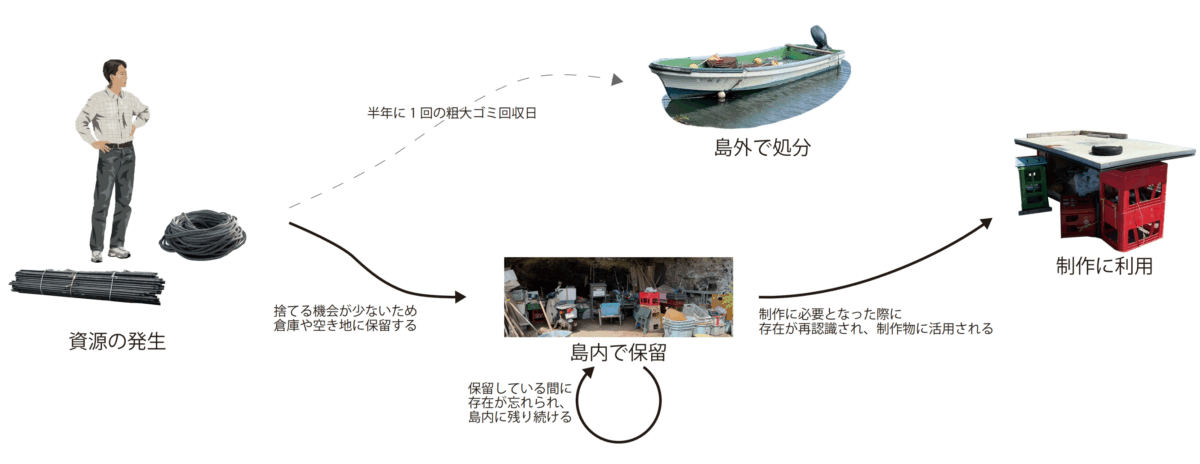

ある人の不用品をn次利用する製作行為

島内では、住民が多様な不用品を資源として「n次利用」しながら生活環境を形作っている様子が見られる。これには、粗大ごみを捨てる機会が年にわずか2回と少ないことが関係していそうだ。

どういうことかというと、まず島内には、捨てられる機会の少ない不用品を暫定的に保管する場所が倉庫や空き地など各所に存在する。不用品は、そこで「貯蔵」され、処分を保留されているうちに、やがて「ごみ」としての存在を忘却される。そしてついには、生活のふとした場面で、誰かの用に足る資源として再認識され、n次利用される。そうした展開が見られるのである。

これは、ある種の不便さがもたらしている製作行為であるといえる。

作成:山﨑侃之介(友渕研究室)

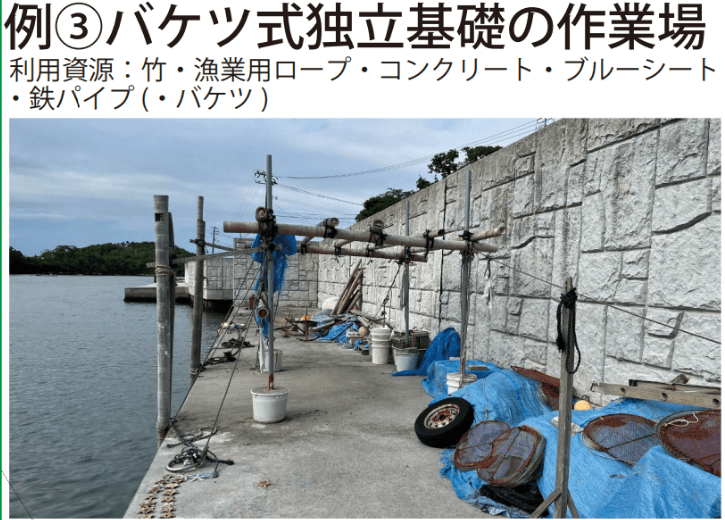

具体的な制作物を見ると、漁具を再利用した獣害対策や畑作業のための東屋、海辺の作業場のように少し大掛かりな制作物もあれば、ベンチや植木鉢のようなちょっとした制作物もある。浦戸では、特に漁業で活用していた道具や資源類が再利用される場合が多く、海苔イカダで利用されていた鉄パイプや竹、漁業用ロープが良く利用されている。これは生産活動による役割を終えたものや廃業に伴い生じたものが保留されているためである。

また、n次利用による制作物が良くみられるのは、古くより船大工や漁業を通じて、必要なものは自ら制作することが当たり前であり、現在においても簡単に必要なものが手に入らないからこそ、技術や知恵がゆるやかに受け継がれたことによるのだろう。

資源のn次利用の一例。①漁具を用いた獣害除けネット/②ブルーシートや竹で建てられた東屋/③バケツにコンクリートを流し込んで基礎とした作業場

作成:山﨑侃之介(友渕研究室)

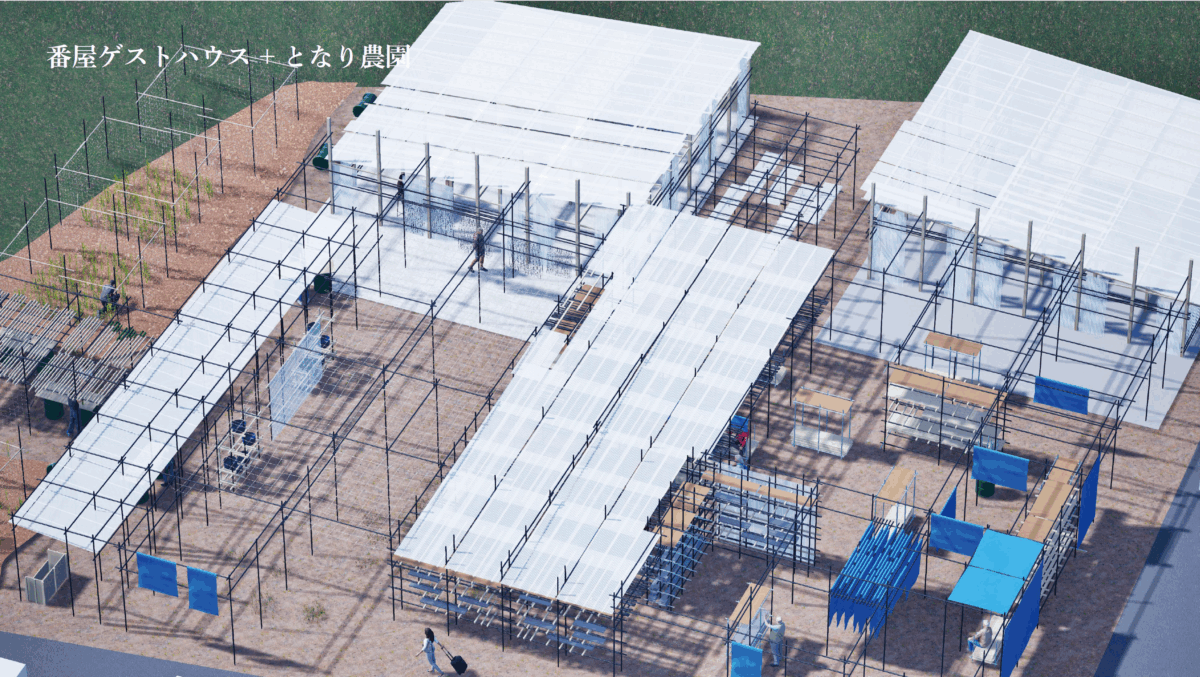

「貯蔵」の風景を魅力的にする提案

島内には洞(ボラ)と呼ばれる洞窟が多数確認される。どのような目的で、いつ頃つくられたのかは不明瞭であるが、現在は住民の倉庫や漁具置き場などとして利用されている。この特殊な空間は、島内の景観を特徴づける重要な要素でありつつ、n次利用を促す貯蔵庫としても一役買っている。

ボラがある風景は浦戸特有の風景として惹かれるが、貯蔵の風景は乱雑とまでは言わないが、魅力的な景観を形成しているとは言い難い。

そこで、貯蔵の風景を魅力的にすることで、環境としての魅力を高められるのではないかと想像し、研究室の学生とともに未来絵図を描いてみた。以下のリンクからご覧いただける。

日本建築学会東北支部HP

2025年度第11回日本建築学会東北支部建築デザイン発表賞 選考報告

https://tohoku.aij.or.jp/designkyouiku/6506.html

作成:山﨑侃之介(友渕研究室)

離島という環境が生み出した住民の主体性や資源循環の仕組みは、ある種の不便性と隣り合わせの中で成立しているといえる。しかし、本土から島の小・中学校に通う児童・生徒がいるように、現代的暮らしの中で学ぶところは多い地域である。

不便さの中で創造される主体的な暮らしの魅力

日本には多くの有人離島が存在し、そこでは不便さの中にも住民の主体的な暮らしによって魅力的な地域空間、生活環境が形成されている例も多く見られる。

海が近くにあることで生じる苦楽はあるものの、自然と向き合いながらその土地ならではの暮らしを体現しているところに感服する気持ちで一杯である。

このような土地に根差した暮らし方と現代的な技術や価値観が組み合わさることでさらに魅力的な暮らしがつくられていくのではないかと期待しつつ、みなさんとともに海際の可能性について探求していきたい。

(つづく)

参考文献

- 塩釜市:塩釜市HP, https://www.city.shiogama.miyagi.jp/

- 宮城県教育庁文化財課:『特別名勝松島保存活用計画』, 宮城県教育委員会, 2023

- 宮城県塩釜市:浦戸諸島『ふらっとうらと』, https://urato-island.jp/

- 日本離島センター:特集 水産業の新たな展開・Ⅰ 『浦戸諸島における漁業・養殖業の新たな取り組み』, 季刊『しま』240号, 2015

執筆者プロフィール

友渕貴之(ともぶち・たかゆき)

宮城大学事業構想学群助教。1988年和歌山県生まれ。神戸大学大学院修了。博士(工学)。東日本大震災の復興過程では、「失われた街」模型復元プロジェクトや気仙沼市唐桑町大沢地区の集落復興(2021年日本建築学会賞)を通じて住民を主体とした復興まちづくりに取り組む。共編著書に『ソーシャルイノベーションの教科書』(ミネルヴァ書房)、『地域共創型実践教育・入門』(北樹出版)、『事例でみる 住み続けるための減災の実践』(学芸出版社)。