セルフリノベーションのススメ|連載「セルフリノベーション・ラボ」vol. 01

この連載について

リノベーションってカッコ良いけど、自分にはできないかも……。でも、リノベーションの多様な入口をちょっと知るだけで、「これならできそう!」という接点が見つかるかもしれません。

本連載では大学研究室のメンバーが、セルフリノベーションの基本的な考え方(理論編)、方法や道具の使い方(実践編)、先達の創意工夫(事例編) という3つの視点から紹介していきます。

日本全国にあるたくさんの空き家を、セルフリノベーションで楽しみながら使う。そんな人が増えたら、まちも、暮らしも、もっと豊かになるのではないでしょうか。

1|セルフリノベーションの教科書をつくる

近年、地方を中心に空き家が増え、その活用が大きな課題になっています。そうしたなかで、使い手が主体的に空間のありようや手を加える方法を考え、実際に手を動かして改修する「セルフリノベーション」が注目されています。

私たちは、セルフリノベーションの実践や先進的な事例の調査を通じて得た知識やノウハウを整理し、「セルフリノベーションの教科書」として誰にでも分かりやすくまとめることを目指しています。

本連載では、その内容の一部を取り上げて、理論編、実践編、事例編の3つの視点から、セルフリノーベーションについて考え、暮らしの拠点や仲間と一緒に笑顔になる場など、さまざまな活用例も紹介していきます。日本に多く存在している空き家をポジティブなものとして捉え、みんなで使っていきましょう。

ではなぜ今、セルフリノベーションが注目されているのでしょうか。まずは、その魅力を紐解いてみたいと思います。

費用を抑えられる

セルフリノベーションの大きな魅力は、なんといっても費用を抑えられることです。

一般的に工事を業者にお願いすると、費用の半分ほどは大工さんなどの人件費が占めることが多いのですが、セルフリノベーションであれば、工具・材料費、廃材等の処分費のみで改修することができます。解体時に発生する古材を活用するなどの工夫をすることでさらに費用を抑えられます。

(右写真©︎kenta hasegawa)

建築の知識とスキルを身につけられる

壁の中や天井の裏側って、どうなっているか知っていますか?普段、見えない建物の仕組みを、実際に手を動かして知ることができるのも、セルフリノベーションの大きな魅力です。

また、作業を重ねていくうちに、必要なときに自分で修繕したり、空間を整えたりする力が身につくので、暮らしの選択肢を広げてくれます。

自分のペースでつくれる

業者に依頼すると、工期が決められていてスケジュールに追われがちですが、セルフリノベーションなら、自分のペースで進められます。材料選びに時間をかけてもいいし、納得いくまでやり直すこともできます。

愛着がわく

セルフリノベーションは、自分の創造性を発揮したり、自己表現に挑戦したりする機会・場にもなります。

業者に依頼すると、画一的になりがちなデザインや仕様も、自分自身で行うことで、趣味やライフスタイルに合った空間に近づけることができます。そのようにしてつくられた建築には愛着が生まれ、「長く大切に使おう」という気持ちも育っていきます。

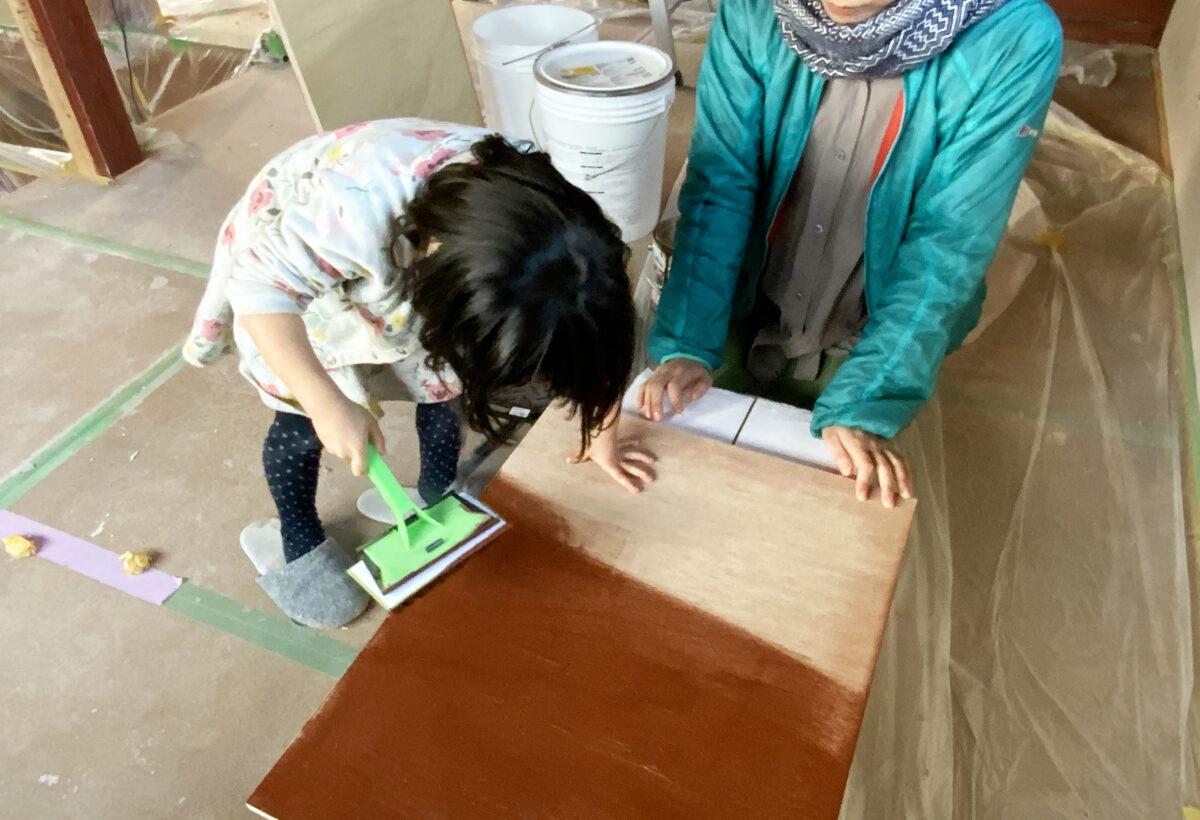

人とのつながりが生まれる

セルフリノベーションを一人でやるのも楽しいですが、仲間や地域の人と一緒に取り組むと、完成後も自然と関わりが続くことも少なくありません。こうしたつながりは「まちの新しい関係づくり」につながる可能性を秘めています。

実際、セルフリノベーションをきっかけに地域活動が生まれる例も見られます(西野,2022)。

セルフリノベーションは、「住まいを自分で手入れする」ことを通して、自分の暮らしを見つめ直すきっかけになります。

一歩引いた視点で見ると、これは単なる改修ではなく、「住環境を自分で育てていく」新しい暮らし方とも言えます。そのことを楽しむことこそが、セルフリノベーションの一番の魅力かもしれません。

2|セルフリノベーションの手順

ここからは、セルフリノベーションの手順を、私(佐藤)の経験も踏まえながら説明していきます。それぞれの詳細は今後の連載で説明していきますが、まずは全体の流れをつかみましょう。

(1) リノベーションする住まいを選ぶ

→Vol.3(1月)に住宅ストック編を公開予定。

まず、自分が扱う家を決めましょう。賃貸でももちろん良いですが、持ち家だと自由に使えるのが何よりの魅力です。家を買う、というと大それたことに聞こえるかもしれませんが、意外に安値で購入ができたりします。車を買う感覚で買える家は結構ありますし、物件によっては0円で手放される例もあります。

まずは気になる市町村の空き家情報を検索してみるといいでしょう。

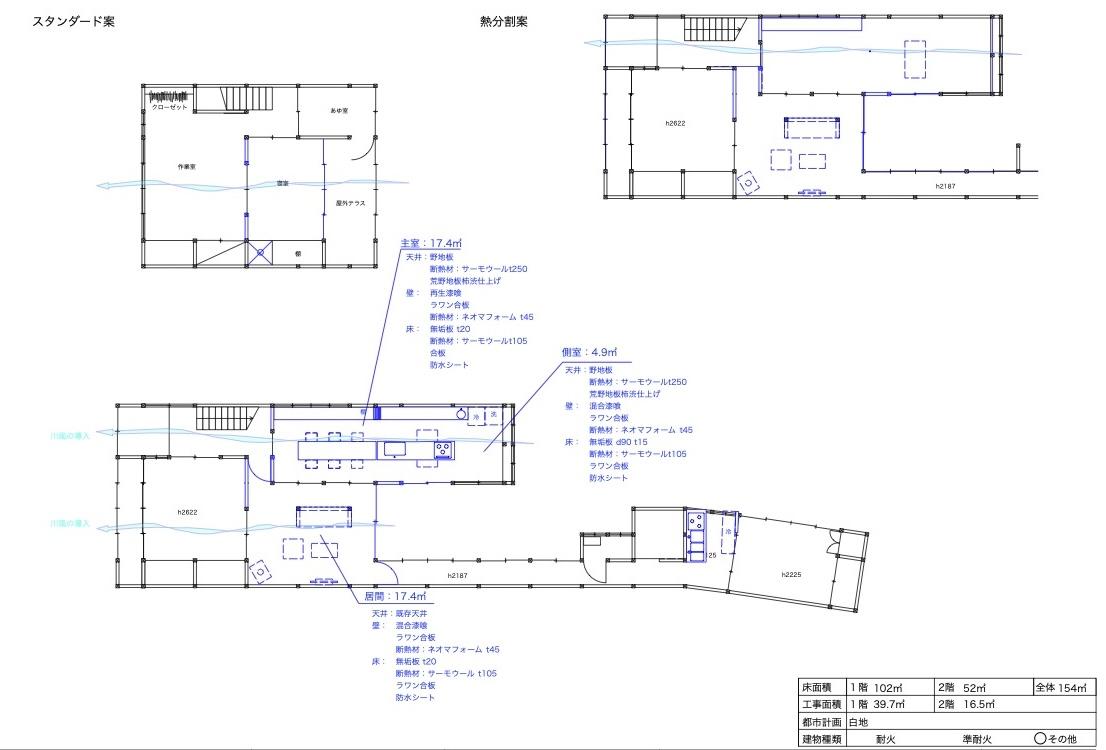

(2) どの部屋をなおすのか決める

→Vol.5(3月)以降に事例編を公開予定

各事例の工夫を参考にしてください

建物が決まったら、改修案で老朽化などの欠点をなくし、良さを伸ばしましょう。既存の間取りにこだわる必要はありません。

個々のリノベーション行為は意外に難しくありませんので、既成概念に捉われず、自由な間取りを検討しましょう。

(3) 天井・壁・床をあけてみて処置をしよう

→Vol.2(12月)に解体編公開予定

天井を剥がしておけば動物が棲みつく可能性がなくなりますし、壁をとると部屋がつながり一気に開放的な印象に変わります。

床下の湿気を除去するために土間にするのもありだし、少し値は張りますが調湿性のある自然素材の断熱材を仕込んだりするのも良いでしょう。

(4) 壊れないように構造補強をしてみよう

→Vol.4(2月)に構造補強編公開予定

古い住宅を扱うにあたり構造の補強は重要です。セルフリノベーションでできることもあり、耐力壁という壁を自分でつけることもできます。詳しい方法は連載で紹介していきますね。

(5) 断熱、仕上げ、水回りなども

→Vol.6(4月)以降、詳細の工夫が続いていきます

躯体が出来上がったら、断熱材を入れて仕上げです。断熱は住環境を改善し、仕上げは暮らしを楽しくしてくれます。いずれもそこまで難しい工程ではないので、ぜひ、予算と相談しながら素材を決定してください。

また、この連載ではなかなか手の出しづらい水回りについても考えていきます。

さあ、セルフリノベーションにまつわる旅の始まりです。

調査・実験・実践のセルフリノベーション・ラボの成果は、読者の皆さんが自由にお使いいただけます。工具片手にセルフリノベーションを楽しむ人が増えることを願っています。

(つづく)

謝辞:本記事の一部は、2024年度住総研実践助成「伝統的農家住宅セルフリノベーションの教科書開発 氷見市久目における学生シェアハウスづくりを通して」および令和4年度公益財団法人富山第一銀行奨学財団 研究活動に対する助成「伝統的町家セルフリノベーションの教科書開発−高岡市吉久における学生シェアハウスづくりを通して−」の助成を受けています。

参考文献

- 西野雄一郎, 竹下正高, 本田祐基, 徳尾野徹, 横山俊祐:Co-Renovationの特性に関する研究(その1)-人の繋がりからみた戸建住宅地におけるリノベーションの有効性-神戸市塩屋を対象として, 日本建築学会計画系論文集, 第87巻, 第792号, pp.272-282, 2022年

執筆者プロフィール

籔谷祐介(やぶたに・ゆうすけ)

富山大学学術研究部芸術文化学系講師。(一社)エリアマネジメント・ラボ理事。1986年三重県生まれ。筑波大学大学院博士前期課程修了。札幌市立大学大学院博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。「建築的思考からコミュニティを創発する」をテーマに、部分セルフリノベーションした自邸「山川藪文庫」(北陸建築文化賞)、「地元材を用いたデザイン・ビルド建築教育の試み」(木の建築賞)、「まちづくり市民活動団体の人材マネジメントに関する組織論的研究」(日本都市計画学会論文奨励賞)など、理論と実践を横断しながら、まちや暮らしをよりよくするためのコミュニティデザインやリノベーションの研究に取り組む。著書(共著)に『エリアマネジメント・ケースメソッド』(学芸出版社)。https://yabutani-lab.com

佐藤布武(さとう・のぶたけ)

名城大学理工学部准教授。一般社団法人生活民芸舎主宰。1987年千葉県生まれ。筑波大学学大学院修了。博士(デザイン学)。学生時代から宮城県石巻市の東日本大震災の復興支援に携わり、漁業の後継者育成や宿泊交流推進事業などに携わる。「もものうらビレッジ」にて東北建築大賞受賞。また、名古屋の大学に勤めながら長野県塩尻市木曽平沢との二拠点生活を行う。ものづくりの作家作品が集うクラフトシェア商店「土ーとおいち」と、ものづくりとシェアベース「タカキヤ(SDreview2025入選)」を経営。研究室では日本各地で建築を通した地域活性化・まちづくり活動に携わり、愛知まちなみ建築賞特別賞(カリマチ広場)などを受賞。専門は集落研究。

一ノ瀬 彩(いちのせ・あや)

茨城大学大学院理工学研究科助教。1977年静岡県生まれ。筑波大学大学院修了、博士(デザイン学)。学生時代から教育施設の学生参加型改修の実践研究に携わり、「筑波大学体芸リニューアルプロジェクト」でJCDデザイン新人賞受賞。人と場の関係を育むデザインを軸に、湧水と工芸による都市デザインプロジェクト「みずみずしい日常」(松本市景観賞最優秀賞・2019)、病院空間改修「日立総合病院なごみの広場+サイン計画」(いばらきデザインセレクション選定・2023/2025)、国際展「アートセンターをひらく 2023-地域をあそぶ」(水戸芸術館現代美術センター)に招待作家として『続・水戸空間診断 re-weave』を展示するなど、地域資源を活用した都市空間の魅力づくりや市民協働の空間再生に取り組む。共編著書に『まち建築 まちを生かす36のモノづくりコトづくり』(彰国社・日本建築学会)ほか。