第1回|「おいえ」と「おうち」――マイホームという住宅像|連載「月刊 マイホームの文化史」

この連載について

わたしたちの身のまわりに建つ住宅はどうやって今のような姿になったのでしょうか。

この連載は、戦後の持ち家政策のなかでたくさん建てられてきた「マイホーム」がどうつくられてきたのかを、住宅行政、建築家、ハウスメーカー、工務店、セルフビルドなどなど様々なアクターのせめぎあいを通して浮かび上がらせる「もうひとつの近現代住宅史」の試みです。

※この連載は、学芸出版社より2026年に発売予定の『マイホームの文化史(仮)』の内容を抜粋したものです。

筆者

竹内孝治(たけうち こうじ)

愛知産業大学造形学部建築学科 准教授。1975年三重県生まれ。1998年愛知産業大学造形学部建築学科卒業後、木造住宅メーカー営業職に従事。勤務を経て、2007年愛知産業大学大学院建築学専攻修了。修士(建築学)。専門は住宅計画史、住宅産業論。著書に「“ふつう”の家々の造られ方―戦後庶民住宅の歩みをたどる」、『NOT YET―ALREADY』(共著、ルーヴィス、2021年)、「日本におけるプレハブ住宅の展開」(連載全12回、谷繁玲央氏と交互担当、日本建築士連合会『建築士』2021年2月号~2022年1月号)など。

欲しいのは床の間

敗戦から間もない頃、建築史家・太田博太郎は、日本建築学会の仕事で炭鉱労働者向け住宅のあり方を検討する対策委員になった1。

当時の日本は経済復興を推し進めるために、「傾斜生産方式」の御旗のもとで国を挙げての石炭大増産に取り組み真っ最中の頃。炭鉱労働者を確保するために、彼らが住まう労働者住宅の改善も急務だった。

そんな委員会の仕事で、太田は30年以上経っても忘れられない体験をする。対策委員会の調査で炭鉱の労働組合員に「どんな住宅がほしいか?」と意見を聞いた。そこで出てきた要求は「床の間のある家」だった【図1】。

この話を聞いて、太田は「一瞬わが耳を疑った」という。てっきり炭鉱組合の人たちからは「もっといい台所を」だとか「広い家に住みたい」といった要望が出てくるものと思っていたのに、労働者たちが口にしたのは「床の間が欲しい」ときた。

床の間があったところで「住居の質」は向上しないだろう。そもそも掛け軸や花を入れる花ビンがあるのだろうか。

そんな戸惑いも彼らの要求をじっくり把握することで腑に落ちていく。「床の間が欲しい」という言葉の裏には、どうやら彼らの本音が見えかくれしている。

その本音とはこうだ。

炭鉱には職員住宅と工員住宅とがある。職員住宅には床の間があるが工員住宅にはそれがない。「床の間がある家が欲しい」という要望は「職員住宅と同じような家が欲しい」ということだった。

人びとの住まいへの要望に込められた生々しい願いを垣間見た瞬間だった。

「もっといい台所を」とか「広い家に住みたい」ではなく、「床の間が欲しい」という彼らの要望には「格式」への欲望が横たわっている。職員とおなじ「格式」をえるために「床の間」を欲する。思いもよらない労働者の願いを太田は知ることになった。

人びとは住まいに何を求めるのか。「家」が備えるべき条件とはなにか。職員住宅と工員住宅の家のつくりにある格差は問題視されず、そこにある格差を積極的に受け入れたうえで、工員である自分の住まいも職員住宅のように「床の間」が欲しいと願う。

人びとが求める「庶民の夢」の住宅像=「マイホーム」の条件とは「格差」の土壌に咲く「格式」の花だった。

浜口ミホのつまずき

さらに「マイホーム」の条件を探る手がかりとして、建築家・浜口ミホが北海道の農村で直面したとある挫折体験をとりあげたい2。

1945(昭和20)年8月、浜口ミホと夫・浜口隆一は、東京都が募集していた戦時緊急開拓団に参加し北海道へ向かう。ところが現地へ到着すると開拓団のうたい文句とはまったく異なる過酷な状況が待ちかまえていた。浜口夫妻は農地の開墾をあきらめ、迫りくるソ連の侵攻を恐れながら東京の復興を待つ日々を送った。

そこでの宙ぶらりんの日々が、後に戦後住宅史の記念碑的著作となる『日本住宅の封建性』(1949年)を生んだ【図2】。

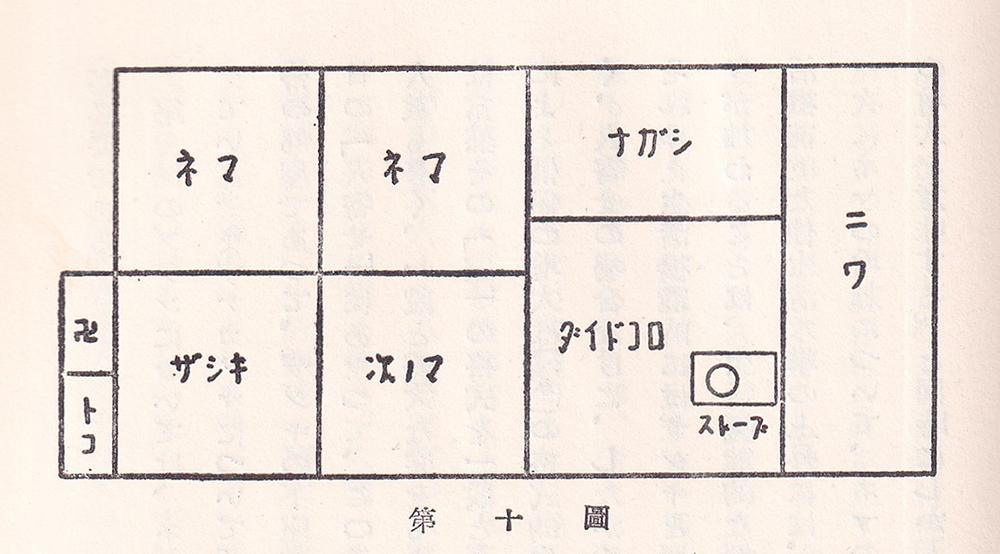

この本に、北海道でのエピソードが収録されている3。

浜口と親しくしていた北海道石狩郡T村のYさん夫婦は、村のはずれに土地を借りている若い農家だった。貧しく小さいYさんの家を見て胸を痛めた浜口は、建築家の視点からいろいろとアドバイスした。ただ、浜口の意気込みに反してYさんの反応や、住まいへの要望は浜口の期待するものとはなかなか一致しない。

Yさんの住まいに対する改善要望は、つねに「格式的要請」によるものだった。つまり「格式的生活水準」の上昇であって、「機能的生活水準」の上昇ではなかった4。

もちろん、自分の家が「立派になる」ことを喜ばしいと思うYさんの心境を浜口も理解できた。農民にとっては「自己の属する『家』を農村社会において、より高くたかめるということが何よりの願い」なのだろう。

でも「建築家としての私の立場」からすれば、それをヨシとはできなかった。農村社会の「格式的生活水準の上昇」への願いは、浜口がめざす「機能的生活水準の上昇」とは真逆のものなのだから【図3】。

「機能的住生活水準」は「人間」が分母になり、「格式的生活水準」は「家」が分母になる。農村社会に根づいた通念とは、「家族の人間的な生活の幸福の向上をはかることよりも前に――というよりもむしろそれを犠牲にしても、――「家」の格式的向上をはからねばならない」のだった5。

そして、農村社会で「格式」を体現する住宅像とはつまり「地主の家」を指す。「農民はすべて心の中で地主のような生活、地主のような住宅をもちたいと思ってきた」と。

そんな地主の家には、かつては武士だけに許されていた「エンガワ」がまわっている。農民は地主のような住宅にあこがれ、地主は武士のような住宅をもちたいと願った。ここにも「床の間のある家が欲しい」の構図が登場する。

とはいえ今は戦後民主主義の時代。浜口はYさんに新しい家族制度のもとで、「家」の格式ではなく「人間」としての生活を豊かに高めよう、農家としての生産性を高める機能的な住宅にしようと熱心に説得を試みた。

でも、一通り話を聞いたYさんの応えはこうだった。

「…理論としてはそれはよくわかる。しかし自分のまわりの人々、父母、親類、部落の人々のことを考えるとそう急に皆とちがう住宅をつくるわけにもゆかない」と6。

戦後社会に生きるわたしたちは、家を持つことも、そのつくりようも自由にできる。そう考えて熱心に説得してきた浜口を一気に脱力させる出来事だった。「皆とちがう住宅をつくるわけにもゆかない」。農村の住まいを革新する道のりが長く険しいことを痛感した。

ふたつの住宅像のはざまで

炭鉱労働者が手に入れたいと思う住宅像と、太田博太郎が手に入れるべきと考えるそれとは、そもそも異なっていることが「床の間」をめぐるエピソードからみてとれる。

ひとつは炭鉱労働者たちが言った「床の間がほしい」という「格式」からみたもの。

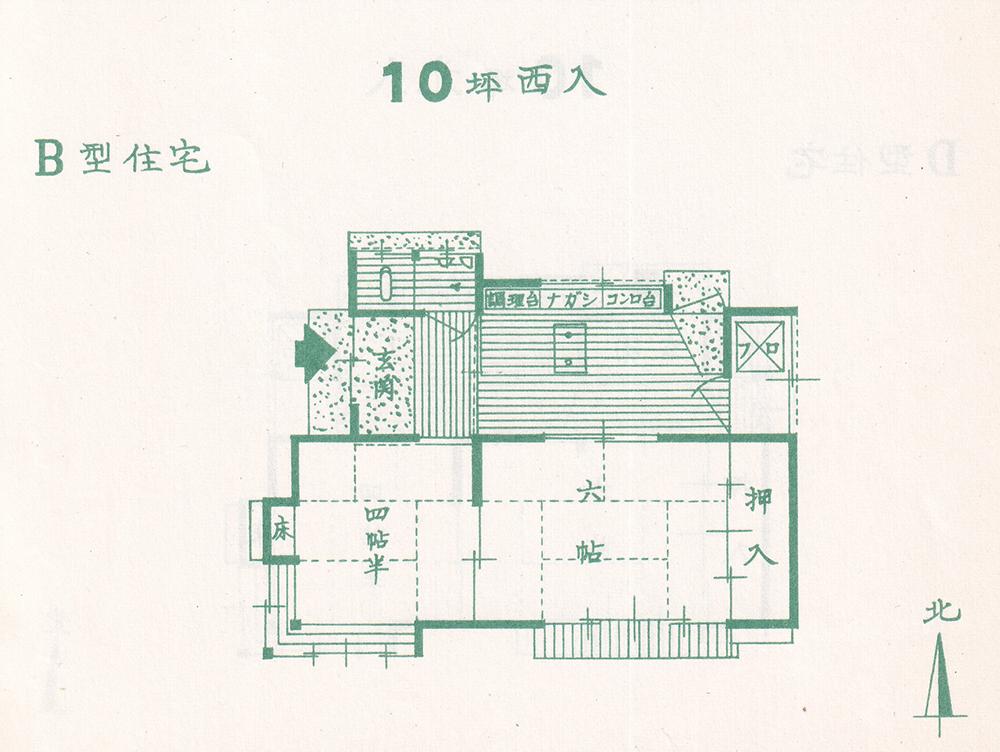

もう一方は「もっといい台所を」とか「広い家に住みたい」という「生活」に根ざしたそれだ。北海道での浜口ミホのエピソードも、いわば「もっといい台所」が「床の間」に敗れ去る構図とみなせる【図4】。

「床の間が欲しい」という要望にアッと驚いた太田博太郎は、日本住宅史の研究を通して、「今日の日本住宅の大部分」が洋風化したといえども「まだ中世末から近世初期にかけて成立した、いわゆる書院造のうちに含まれるといっても過言ではない」と指摘する7。書院造の主要パーツである「床の間」が、炭鉱労働者の住まいにも求められたのも必然だった。

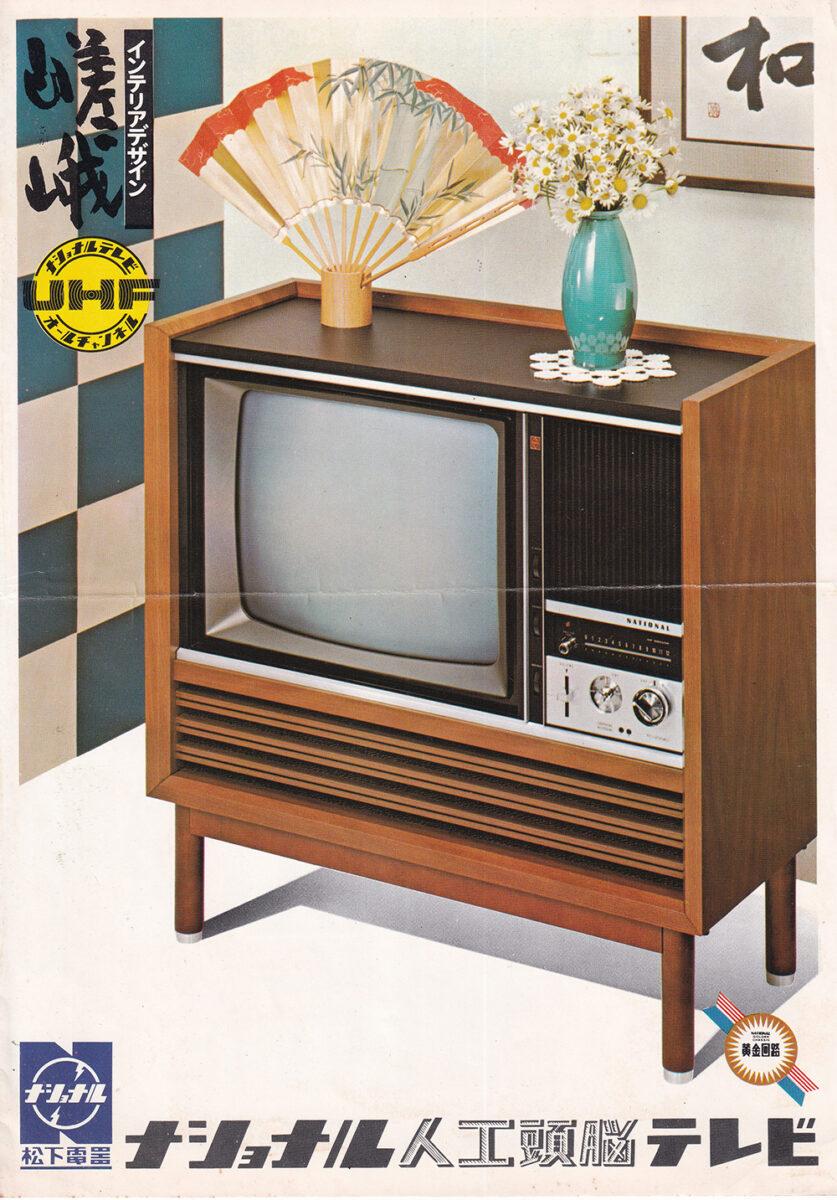

洋風化の進展に伴い「床の間」的なるものは翻案されながらいまも生き残っている。たとえばテレビに憑依することも【図5】8。

「格式」と「生活」というふたつの住宅像。それを仮に「おいえ」と「おうち」と名づけてみる。両者とも「お家」と表記できるその二つの住宅像は「格式=おいえ」と「生活=おうち」に対応している。

いまだ封建的な思考が残る戦後復興期のエピソードと思えなくもないが、「マイホーム」の歩みをながめていくと、このふたつの住宅像がときには反発し、ときには重なりあいながら現在にまでしぶとく生き残っていることに気づかされるだろう。

注

- 太田博太郎『床の間:日本住宅の象徴』、岩波書店、1978年、pp.191-192。同書の原型は1976年に開催された「岩波市民講座」で、この年には住宅商品化への転機となったミサワホームO型が発売された。伝統的アイコンが現代へ翻案され特徴的な意匠として採用されていく。 ↩︎

- 北川圭子『ダイニング・キッチンはこうして誕生した:女性建築家第一号 浜口ミホが目指したもの』、技報堂出版、2002年、pp.183-189。また、拙著「『日本住宅の封建性』を読む:浜口ミホと戦後住宅」、建築ジャーナル、2023年2月号、pp.7-9でも取り上げている。 ↩︎

- 浜口ミホ「農村住宅の封建性:住生活水準の研究」、『日本住宅の封建性』、相模書房、1949 年、pp.47-71。浜口とYさんとの交流については、前掲書、北川圭子『ダイニング・キッチンはこうして誕生した』、pp.186-189を参照。 ↩︎

- 浜口ミホ『日本住宅の封建性』、相模書房、1949年、p.54 ↩︎

- 同前、p.60 ↩︎

- 同前、pp.70-71。浜口は農村社会自体が変わらなければ住宅も変わらないのかと慨嘆しつつ、でも「農村住宅に対する、私の建築家としてのささやかな努力とても、また、農村の封建性克服と民主化とをすこしは早めるのに役立つのだとおもわないわけにはいかなかった」としめくくっている。 ↩︎

- 太田博太郎『書院造:日本美術史叢書』、東京大学出版会、1966年、pp.1-4。太田は歴史的な考察に立った「和風住宅論」として「床の間追放論」を含む浜口の『日本住宅の封建性』を評価している。近代住宅における床の間の議論については、本橋仁「住宅の近代化と「床の間」:大正から昭和、起居様式の変化に伴う鑑賞機能の諸相」(京都国立近代美術館編『Cross sections:京都国立近代美術館研究論集』、第10号、2022年、pp.2-32)が充実している。 ↩︎

- 家具調テレビの代表ともいえる松下電器の「嵯峨」はテレビと飾り棚を一体化させる。こうしたテレビの家具化・インテリア化については、増成和敏『家具調テレビの誕生:テレビ受像機のデザイン変遷史』(三樹書房、2019年、p.174)を参照。 ↩︎