第32回「多様性に満ちた新しいダウンタウン(2)―― ミレニアル/退職者を誘う新しい郊外の条件」連載『変わりゆくアメリカからさぐる都市のかたち』

アメリカで展開されている都市政策の最新事情から注目の事例をひもときつつ、変容するこれからの都市のありよう=かたちをさぐります。

筆者

矢作 弘(やはぎ・ひろし)

龍谷大学フェロー

前回の記事

ミレニアル世代が重視する暮らしの尺度

しばらく前に、ワシントンポストがアメリカの郊外コミュニティで新しい暮らし方/働き方が始まっている話題を、可愛いイラスト付きで掲載していました(Dynamic communities: the new American suburb, May 19, 2017)。副題は「都会を離れたミレニアル世代が郊外を変える」です。COVID-19を経験し、その後もこの流れが加速しています。

時流がある日、突然、逆転する、ということは起きない。新しい流れは旧い流れに伏流し、混流し、次第に姿を顕にするのですが、新しい郊外つくりも同じです。ふるい郊外が盛期を過ぎ、陰りを示し始めた時期に、先駆的な動きが幾つかの郊外で表出しました。

ワシントンポストが紹介していたのは、あるミレニアル世代が、伝統的な郊外化時代の後半期(1980年代-21世紀初め)に新しい郊外の「かたち」を装って出現したコミュニティに引越しをし、「other suburb(それまでの郊外とは違う郊外)」の暮らしを満喫している、という話でした。

記事は、冒頭、ミレニアル世代の家族が、オクラホマの第二都市、タルサの郊外に希望の住処を探し当てた話を紹介していました。家族はニューヨークのブルックリンに暮らしていました。

しかし、住宅費が高騰し、引越しを迫られました。都市デザイナーです。世界の都市を訪ね歩いた経験と専門家としての知見を基に、「大都会に比べてaffordableな暮らしができる」、同時に「ふるい郊外には欠落しているurban amenityを享受できる」――の二兎を追って辿り着いた住処でした。

(Attribution is required:© Caleb Long, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons)

タルサは人口42万人です。かつて石油を産し「石油の都」と呼ばれました。都市圏人口は100万人を超えています。ダウンタウンには、アールデコ建築のビルが並びます。外縁には、多様なタイプの様式建築が混在しています。ミッドタウンには、フランク・R・ライトが設計した住宅が保存されています。洗練されたurbanity(都会性)があります。プロスポーツもあります。

それでも件のミレニアル家族は、タルサの都会暮らしをパスし、その郊外に引越し先を決めました。

- 伝統的な郊外にはない、さっぱりしたurbanityがある

- よい公立学校がある

- 短距離のドライブで日常生活のニーズを満足できる

などがこの郊外コミュニティを選択した理由でした。

記事は、暮らしの選好をめぐってミレニアルがどのような尺度を持っているかについて説明していました。モノに囲まれた暮らしの選択順位は低く、コミュニティでの多様な出会い、そして人々との交流を優先して移住先を選ぶ傾向がある、と指摘していました。

そうした暮らしを担保するのは「高密度」と「近接性」です。ふるい、伝統的な郊外が持ち合わせていない要素です。都市計画では、「多様」「近接性」は複合用途が「混在」するZoningで実現します。

選ばれる新しい郊外の例

ワシントンポストは、上記の条件を達成している新しい郊外を幾つか紹介していました。

1)Rosslyn Ballston Corridor

ワシントン(D.C.)に隣接するアーリントン郡の郊外コミュニティです。人口が急増したためSmart Growth(成長管理) 計画を立案し、開発されました。1979年にBallston駅が開業し、walkableなダウンタウン開発が進展しました。

しかし、1950年代には世界最大規模の駐車場があったことや、車利用客依存の大規模ショッピングセンターが建設されたことを考えると、当時は、アメリカ様式の近代都市計画が貫徹した伝統的な郊外でした。

しかし、その後、開発思想が真逆に反転しました。

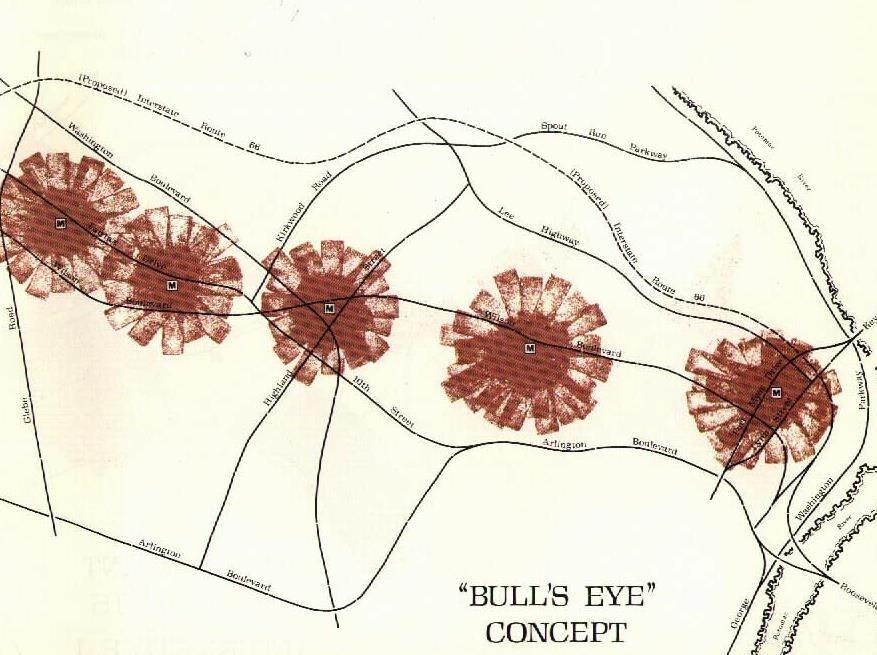

エリア内に地下鉄(メトロ)の5駅があります。20世紀末-21世紀初期に、順次、駅から半径400mの範囲に混合用途ビル(住宅、ホテル、小売り、図書館、大学キャンパスなどが混在)が建設されました。計画の基本コンセプトは高密度、混合用途でした。近代都市計画が歓迎した均質化に対峙する、逆張りのゾーニング計画になりました。

また、「車大好き」の近代都市計画に背を向け、TOD(公共交通近接型開発=地下鉄駅とバス停に近接で都市開発)とwalkability(徒歩と自転車)の実現が徹底されました。おかげで車利用が激減しました。

Michael Samuelson, Reducing cars and increasing development: How the creation of a viable transit oriented development corridor in Arlington, Virginia has sparked growth, Macalester Digital Commons, Spring 2009)に詳しい。

ベストセラーになった著書『Edge City』は、ワシントンの都市圏地図を示し、そこにRosslyn Ballstonをエッジシティとして表示していました。しかし、Rosslyn Ballston では、TOD/walkabilityが重視されました。車社会を基本に据えたエッジシティとは形状が違っています。そのためか、同書は、Rosslyn Ballstonについて記述していない(エッジシティのコンセプトから外れるゆえ?!)。

街区は駅から放射線状に伸び、先に行くほど建物の高さを低く、密度も抑えて建てられています。「的射型(bulls eye concept)」と呼ばれ、周辺域の低層住宅街との調和に配慮して街区がデザインされました(Rosslyn Ballston Corridor-official website of Arlington County, Virginia Government)。

(出典:アーリントン郡政府のホームページ)

2)Belmar

コロラドのレイクウッド(16万人)にある、風変わりな新しい郊外ダウンタウンつくりの事例です。20世紀末に競争相手の商業施設が相次ぎ進出し、大規模ショッピングセンターのVilla Italian Mallが閉店に追い込まれました。市役所は跡地利用に知恵を絞り、民間ディベロッパーを誘い、跡地で新しい郊外ダウンタウンの開発を目指しました。

伝統的なショッピングセンターの周囲には、一般的に広大な面積の青空駐車場があります。当該事例も同じでした。そこで駐車場を活用し、再開発用地を22街区に区分してレストラン、ブティック、オフィス、住宅、劇場、アートスタジオ、公園、市役所の出先などが並ぶ混合用途の街を開発しました(continuumparters.com)。

デンバーの郊外に位置し、州際高速道路、それに国道、州道のハイウエーが縦横に走っています。当該地も、近代都市計画の隆盛期――1960年代半ばに、もっぱら車で買い物に来る客を想定して開発されたショッピングセンターでした。その開発思想を転換し、2004年、walkableな郊外ダウンタウンに改造し、再出発しました。

その後の経過も順調です(10 years later, Belmar expectations for Lakewood growth, identity, the Denver Post, April 7, 2016)。22街区に2000人(当初は1200人)、ダウンタウンから歩ける範囲にさらに4000人が暮らし、ダウンタウンでは3000人が働いています。ショッピングセンターには、現在、80店舗以上が入店しています。

ワシントンポストは、上記の事例以外に、荒れて廃れた中心市街地に新たな息吹を吹き込み、新しい郊外ダウンタウンに甦った事例を紹介しています。ロサンゼルスの郊外都市ランカスターの話です。2010年に再活性化プロジェクトが完了しました。ファーマーズマーケットや祭日のフェスティバルが街に賑わいを取り戻しています。50店以上のレストイランやショップが軒を並べる街になりました。

その後、電子雑誌のGoverningも、ランカスターのダウンタウンづくりの記事を掲載していました(This Walkable Gathering Space Has Transformed a City’s Main Street, Oct. 27, 2025)。

ミレニアル世代と退職世代が先導する郊外化

アメリカの郊外化には、隆盛と後退のうねりがあります。20世紀半ばに州際高速道路の整備が始まりました。都市圏では、中心都市から郊外に抜ける高速道路、その高速道路同士を中心都市の外縁で接続する環状高速道路が建設され、郊外化が急ピッチで進みました。

その反動で中心都市のダウンタウンが空洞化しました。1970年代には〈the death of downtown〉が話題になりました。

20世紀末-21世紀初めに都市再生が呼びかけられ、再都市化が進みました。その裏側で郊外の衰退が指摘されました。郊外の「金字塔」になっていたショッピングセンターの倒産が相次ぎ、「ショッピングセンター冬の時代」がありました(矢作弘「ショッピングセンター葬送の鐘が鳴る」『思想』2017年11月)。

2010年代後半に、再び郊外化の流れが鮮明になりました。その時期に、スーパースター都市(シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ボストン、ニューヨーク、ワシントン)、それに州の中核都市では、IT系の先端企業、そこで働くパワーエリートの高度な集積が起きました。Gentrificationが誘発され、家賃が高騰しました。高い住宅費に悲鳴を上げた人々、さらにはGentrificationを起こした張本人のパワーエリートが、ハイテク都市を脱出しました。逃げ出し先の1つが、郊外都市の新しいダウンタウンでした。

今般の郊外化では、住宅を取得する年齢に達したミレニアルが先導役になっています。冒頭の、ワシントンポストが紹介するミレニアムは、このタイプに属する人々です。

また、一部のエンプティネスター(Empty-nester)が郊外戻りの流れをつくっています。退職世代です。子育てを終え、郊外の戸建て住宅を処分して都会暮らしをしばらくした後、「緑を楽しみながら散策ができる、もう少し余裕のある暮らしがしたい。でも、車依存のふるい郊外は嫌」と考え、新しい郊外ダウンタウンにJターン回帰した熟年世代です。

さらにコロナ禍が、新しい郊外ダウンタウンづくりに追い風になりました。リモートワーク/在宅勤務が当たり前になり、引越し先として新しい郊外ダウンタウンが注目されていました。

また、郊外ではベビーブーマーが高齢化し、郊外都市政府は、ミレニアム/Z世代の呼び込みに熱心です。その際、単調でモノカルチャーな、都会性のない伝統的な郊外イメージを払拭し、urban amenityを売り込むことが求められています。新しい郊外ダウンタウンつくりが、郊外都市計画の、喫緊の課題になっています。

「郊外学の擁立」を訴える研究者がいます。

テキサスのオースチン(98万人)は、昨今、ハイテク企業の集積が急ピッチで進展しています。ブーミング都市です。住宅費が高騰しています。そのため家賃が相対的に安い都市圏の郊外都市に向かう人口流出が起き、オースチンの周囲に新しいダウンタウンが急速に形成されています。Round Rock(13万人)、その隣のCedar Park(8万人)は、そうしたタイプの郊外都市です。ミレニアル世代を惹きつけています。

何がミレニアル世代を惹きつけるのか?

SNS(reddit.com)を検索すると、Round Rockに「引越しを計画している」「そこでの暮らしの体験録」などが掲載されています。

独身女性(31歳)が「引越しをしたいと思います。そこでの暮らし向きはどうですか?」と尋ねる投稿をし、早速、「31歳です。婚約者は26歳。都会的な暮らしを満喫しています」「独身25歳、愛犬と暮らしています。高いQOL(生活の質)をエンジョイしています」などの回答がミレニアル世代から寄せられていました。

回答に共通しているのは、

- オースチンに比べ、住宅費、飲食費、文化活動費など生活全般がaffordableである

- コンパクトでwalkable、それでいてクールでファッショナブルなダウンタウン暮らしを楽しめる

- ダウンタウンの周囲は緑が豊か

- リモートワークをしているが、週末は交通渋滞を心配せずにオースチンまで往復できる

――などの声です。

最近もオースチン郊外が「退職後の第二に人生を過ごすのに最適都市ランキング」で高い評価を得た、というニュースがありました(3 Austin suburbs deemed best places to retire in 2026 by U.S. News, Culture Map Austin, Nov.15, 2025)。

ダラスの郊外都市Dentonは、新しいダウンタウンつくりに着手しました(Denton’s big plans for downtown; Check out the design plan that could change the city’s look over the next, Denton Record-Chronicle, August 20, 2024)。公表されたダウンタウン計画(Design Downtown Denton Plan, 2024)は、デザインプランに4指針を掲げていました。

- 街景観の修復、緑豊かな並木のある歩道、自転車道を整備する

- 公共空間(公園、文化・運動施設など)のネットワーク化を促進する

- ダウンタウンの性格を見直し、既存の歴史的資産を再構築する。地元商業、多様なタイプの住宅、それにスモールビジネスのスタートアップを支援し、活力のある混合用途の街区につくり変える

- ナイトライフを楽しめるように、文化施設(パフォーマンスアート劇場)や飲食街を整備し、週末は野外音楽祭などの祭事を積極的に企画する

インターネット情報誌のSuburban Jungleがフィラデルフィア近郊の、新しい郊外ダウンタウンを紹介していました(12 walkable downtowns in the Philadelphia suburbs, January 13, 2023)。コロナ禍以後、フィラデルフィアから逃げ出すミレニアル/Z世代には、格好の着地点になっています。フィラデルフィア周辺の12の郊外ダウンタウンが紹介されていました。

そこで語られていたキーワードを列挙します。ダウンタウンに詰まった街の賑わいが伝わってきます。

地産品ショップ、路面電車、露店、ファーマーズマーケット、地ビール店、TOD、walkable、焼き立てパンを並べるベーカリー、商店街の店舗の2階はアパート、週末は公園で野外コンサート(Family Sunday)、フィラデルフィアまで電車で30分、パパママ経営の食堂、カフェの軒先のテーブルでブランチ、暮らしの書籍が充実する書店、良質な学校区、チェーン系のファストフード店がない……

Walkabilityを評価するのに、〈Walk Score〉が開発されています(walkscore.com、ほかに公共交通のTransit Score、自転車のBike Scoreがある)。

100点から0点までを5段階評価し、100-90点が〈walker‘s paradise〉です。徒歩400mの範囲で「車のいらない暮らしが完結する」。歩行暮らし天国です。逆に24-0点は〈car dependent〉です。「なにをするにも、どこ行くにも車が必要になる」車依存コミュニティです。

上記の、フィラデルフィアの郊外ダウンタウンの多くは、〈walker‘s paradise〉の評価を得ていました。

| Walk Score® | Description |

|---|---|

| 90–100 | Walker’s Paradise 日々の暮らしに車は不要 |

| 70–89 | Very Walkable 大方の日々の暮らしが徒歩圏で完結する |

| 50–69 | Somewhat Walkable 日々の暮らしのそれなりの部分が徒歩で間に合う |

| 25–49 | Car-Dependent 大方の日々の暮らしに車が必要 |

| 0–24 | Car-Dependent 日々の暮らしで車に大きく依存 |

「アメリカの夢」なき時代の「場の移動」とは

アメリカでは、昨今、「アメリカンの夢(American Dream)」は昔話になってしまった、と考える人々が増えています。一生懸命努力すれば、だれでも経済的に成功し、それなりの社会的地位を得られる、その機会均等が万人に開かれている――というのが「アメリカの夢」の定義でした。そして「経済的な成功」には、「親の代より豊かな暮らしができる」という意味が含まれていました。マイホームを取得することも夢の1つでした。

『アメリカ史の文脈』(斎藤眞、岩波書店、1981年)は、「「アメリカの夢」は「場の移動」によって達成される」と書いています。祖国を捨てて移民になったことが、そもそも成功を夢見ての「場の移動」ですが、それゆえ「場の移動」は、アメリカ精神の神髄をなし、生涯10回以上引越しをするという、そのライフスタイルにもつながっています。また、「場の移動」は社会的流動性を促し、経済社会を活性化する、と考えられています。

ところが住宅費が高騰し、Affordableな住宅探しが難しくなっています。チャンスを求めて「場の移動」をすることが難しくなっています。

郊外ダウンタウンにミレニアルが探す住処は、集合住宅やタウンハウスです。親が暮らした戸建て住宅に比べて狭い。それに青芝の庭も、複数台停まれる駐車場もない。確かに物的な暮らしはスケールダウンしていますが、それでもそこには親の代とは違った夢が息ついでいます。

(つづく)

連載記事一覧