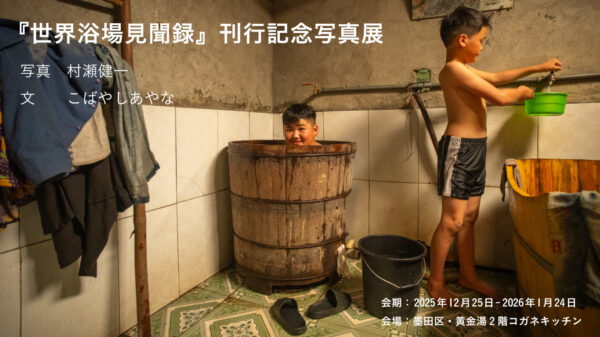

世界浴場見聞録

50カ国を巡ったサウナ文化研究家の入浴記

浴場は、風呂やサウナだけにあらず。ロシアの灼熱浴室に身悶えながらも通い詰め、スリランカで温浴医療を求めて入院を志願し、モロッコの公衆浴場でムスリムと身を寄せ合って垢をすり、メキシコで蒸気浴部屋を司る古代の神々と邂逅する…身一つで世界50カ国を巡り歩いたフィンランド在住サウナ文化研究家の体当たり入浴旅

こばやし あやな 著

はじめに 私が世界浴場旅に出る理由

1章 東南アジア・南アジア

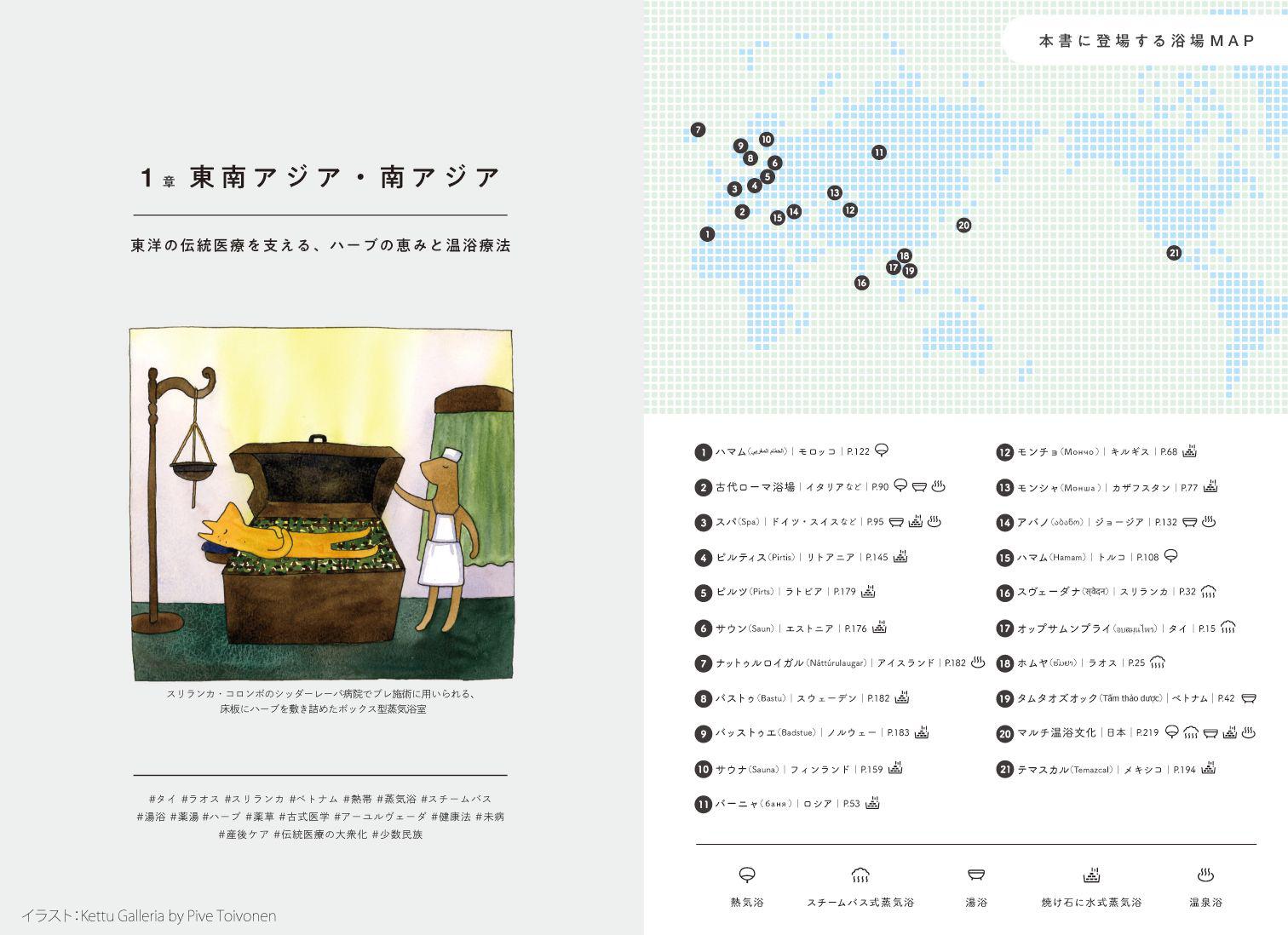

東洋の伝統医療を支える、ハーブの恵みと温浴療法

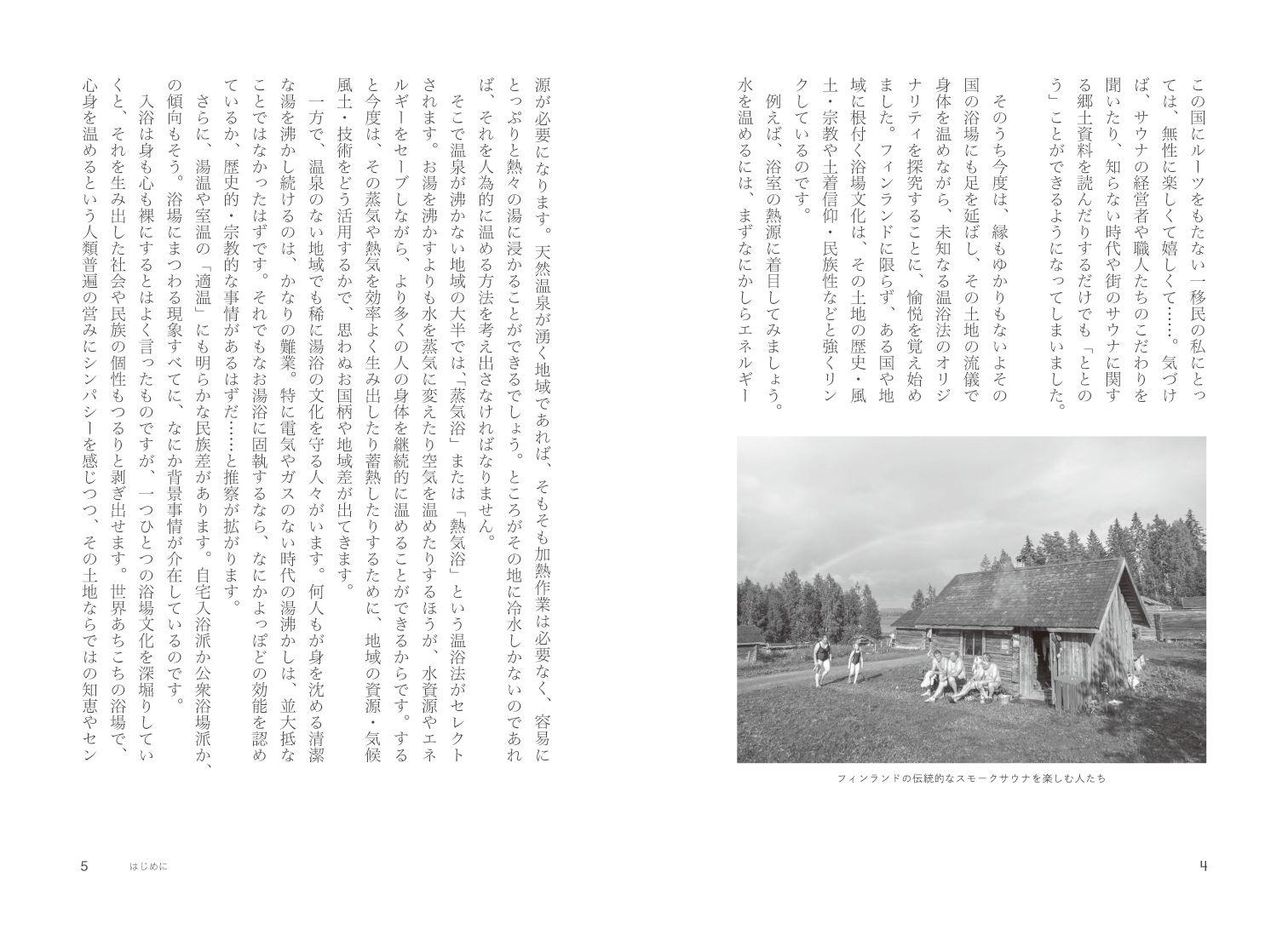

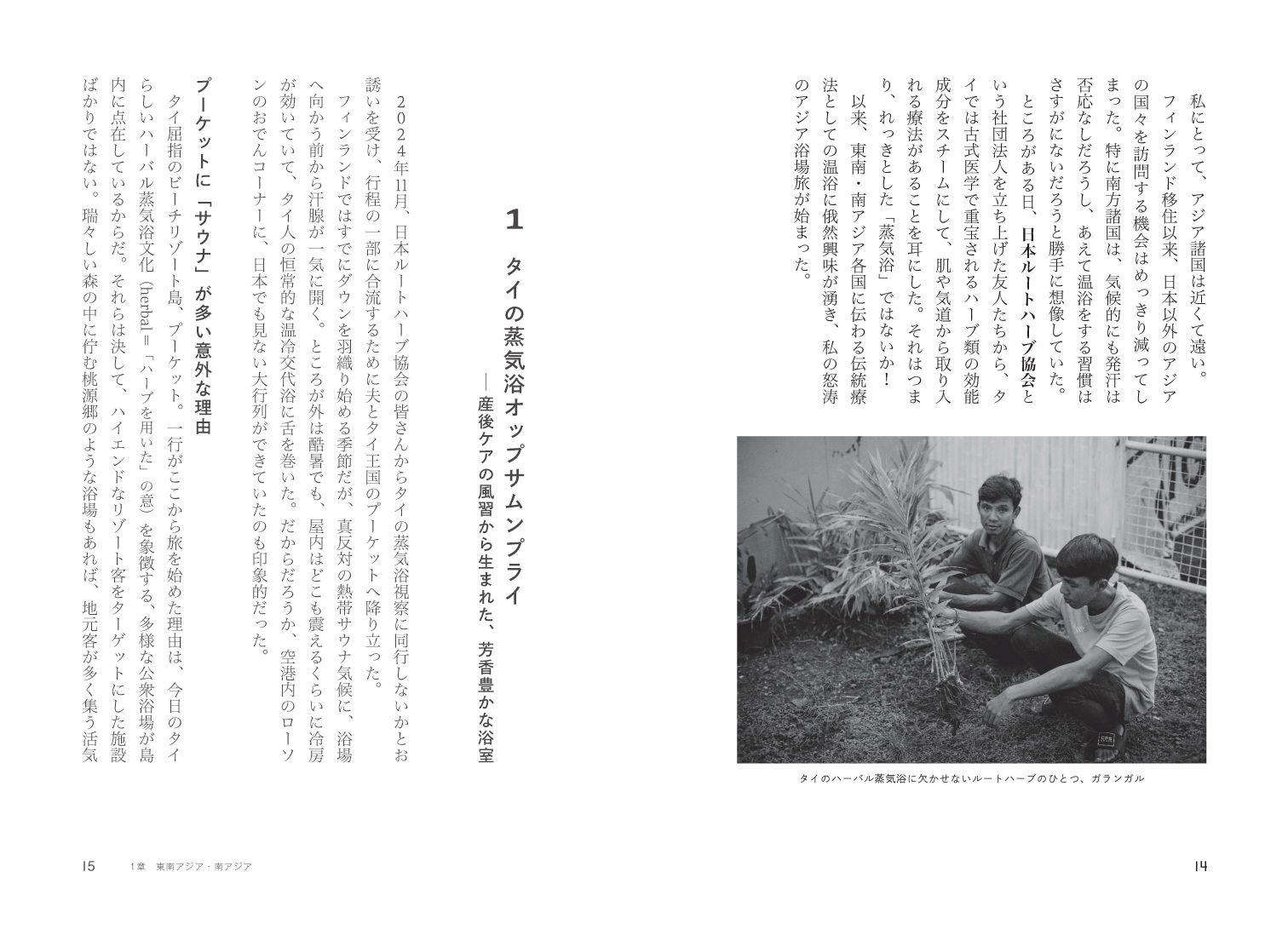

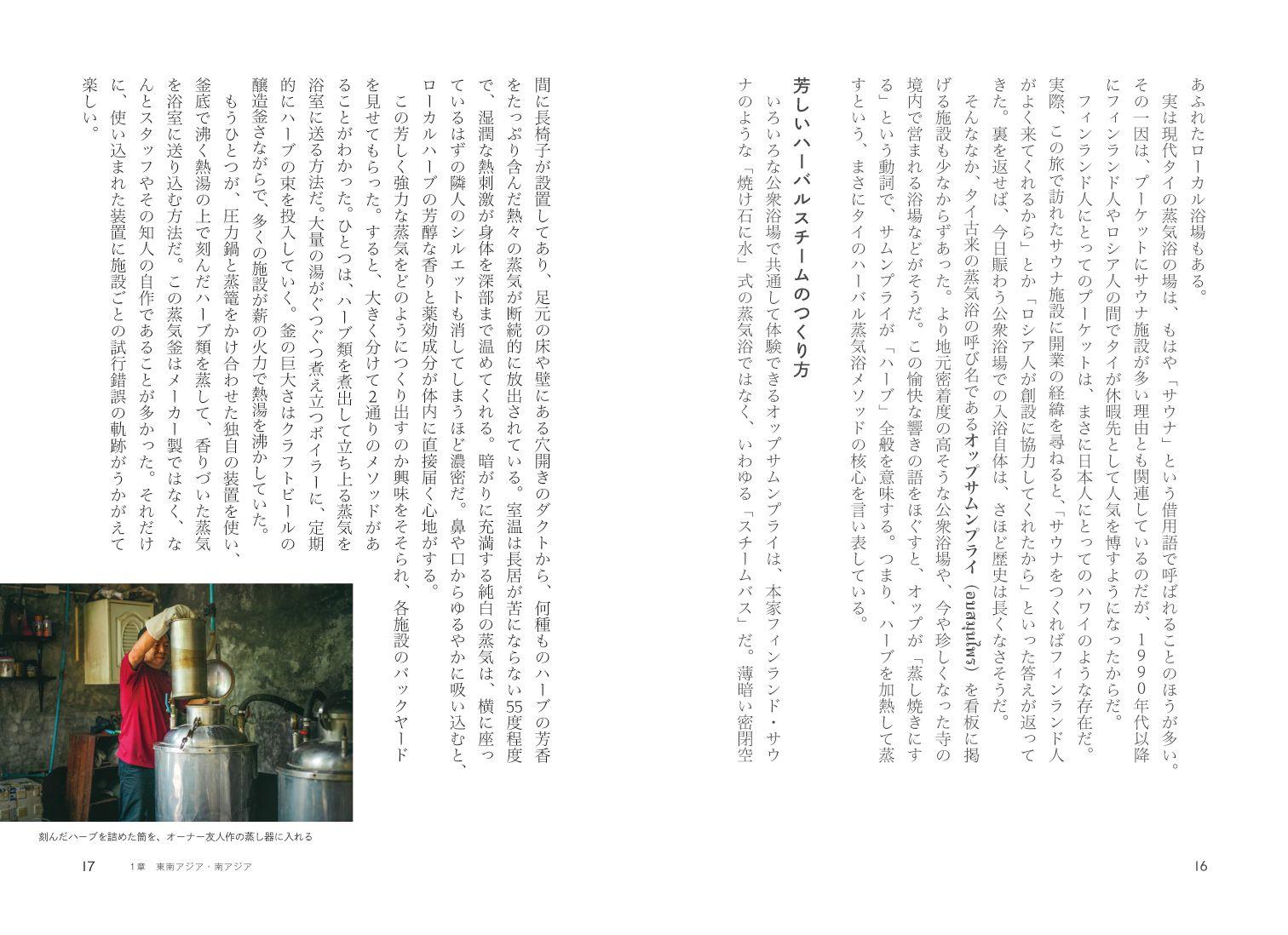

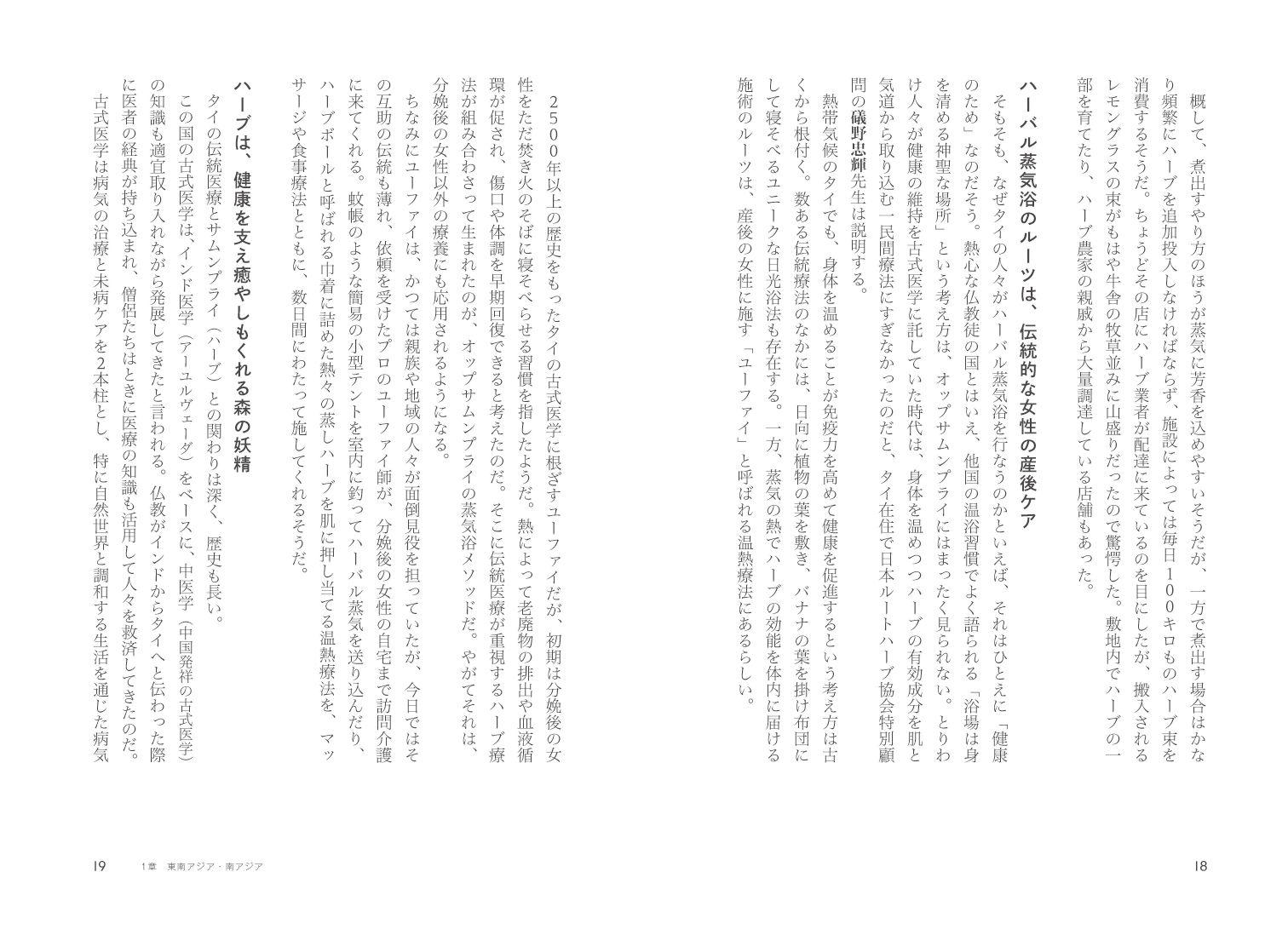

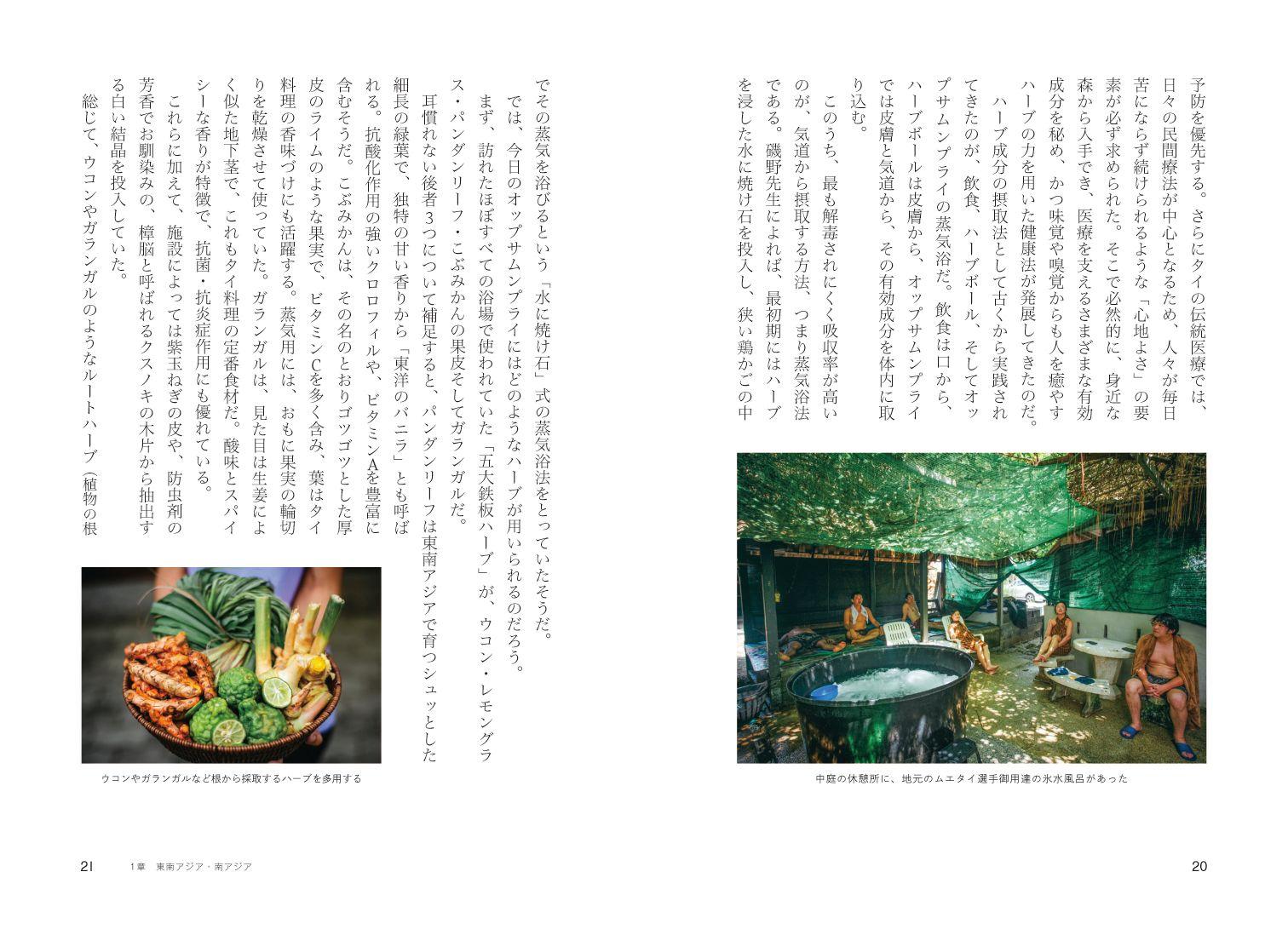

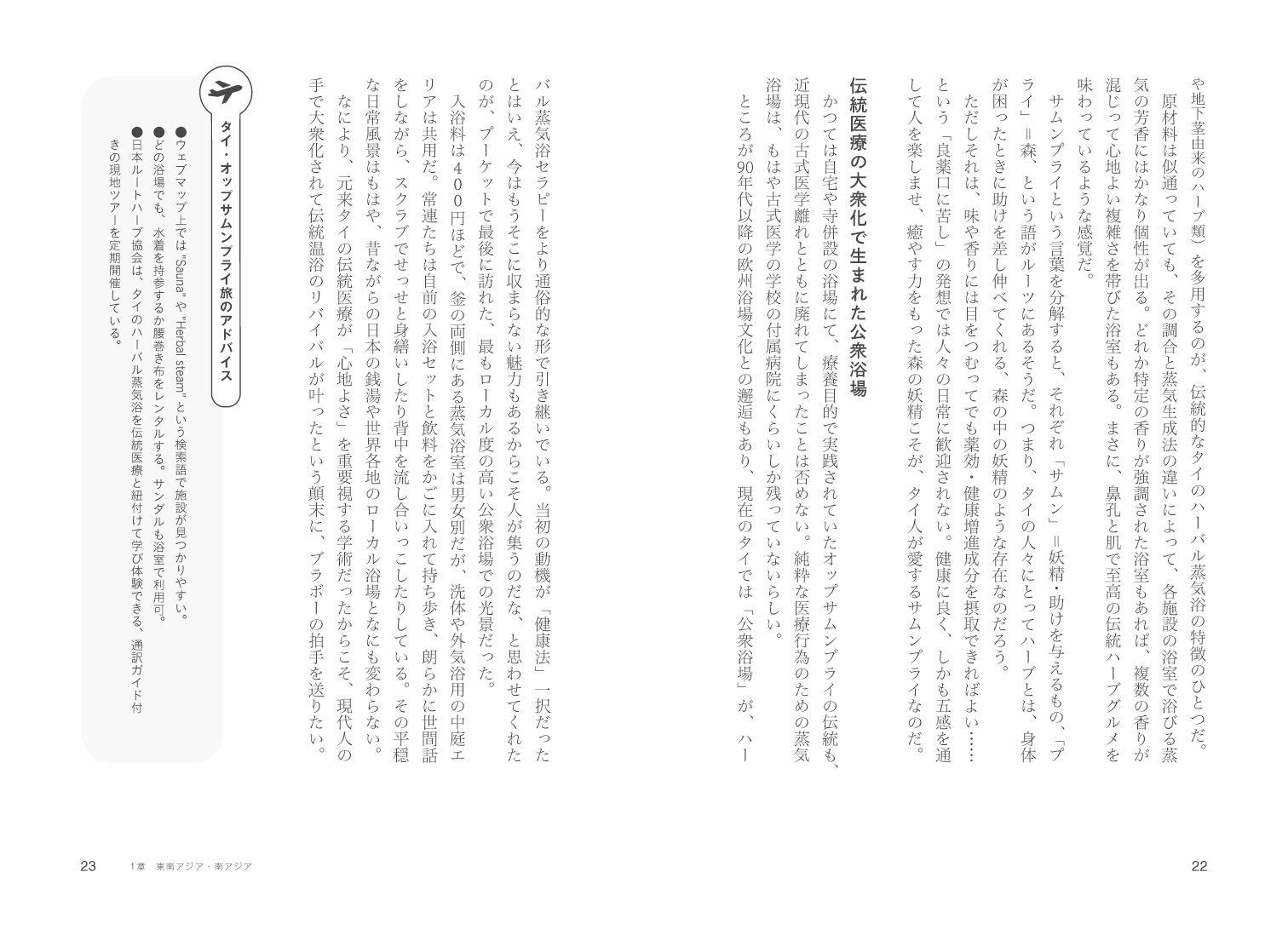

●タイの蒸気浴オップサムンプライ:産後ケアの風習から生まれた、芳香豊かな浴室

●ラオスの蒸気浴ホムヤ:緑草が香る、風通しのよい公衆浴場とマッサージ屋

●スリランカの蒸気浴スヴェーダナ:古式医学アーユルヴェーダの発汗ケア

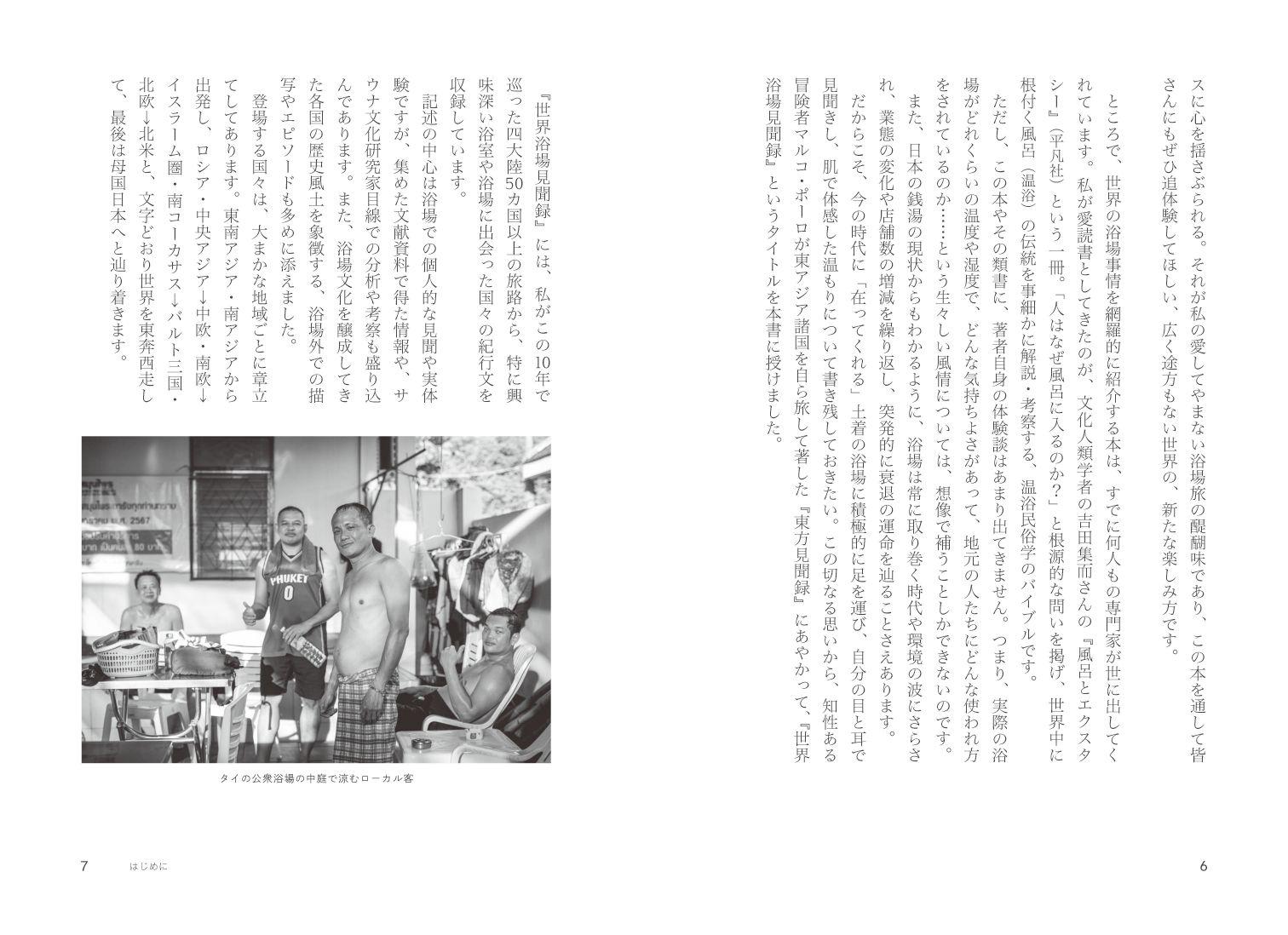

●ベトナムの湯浴タムタオズオック:少数民族が受け継ぐ薬湯の湯治習慣

column① 世界の浴場で嗜む ペアリング・ドリンク

2章 ロシア・中央アジア

寒冷地域の日常に寄り添う、生活インフラの蒸気浴場

●ロシアの蒸気浴バーニャ:帝政期の階層社会が生んだ、灼熱の公衆浴場

●キルギスの蒸気浴モンチョ:石炭で温める共同浴場は、村人たちの交流サロン

●カザフスタンの蒸気浴モンシャ:給湯制限のある村で重宝される、民家の庭に佇む浴室

column② 世界各国の アフター温浴ごはん

3章 中欧・南欧

欧州ウェルネススパの歴史と、サウナの独自進化

●全裸で混浴し、サウナでタオルを振り回す異文化との遭遇

●世界の公衆浴場のルーツ、古代ローマ浴場が流行るまで

●温泉街から広まった近世のスパ・ルネッサンス

●ドイツ人が見出した、健康法としての次世代サウナ

column③ 世界の浴場で使う温浴グッズ これなんだ?

4章 イスラーム圏・南コーカサス

信仰を育む清めの公衆浴場と、そのローカライズ

●トルコの熱気浴ハマム:オスマン帝国繁栄の陰に浴場あり

●モロッコの熱気浴ハマム:浴場に座り込み垢すりに勤しむ人々

●ジョージアの湯浴アバノ:温泉大国に生まれた異文化コラージュ浴場

column④ 世界の秘境で湧く 仰天温泉3選

5章 バルト三国・北欧

それぞれの道をゆく、似て非なる蒸気浴文化たち

●リトアニアの蒸気浴ピルティス:施しの伝統に根ざす自然回帰セッション

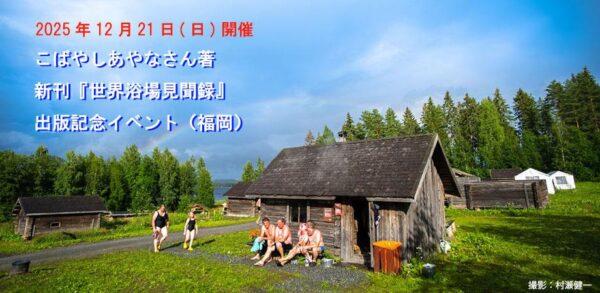

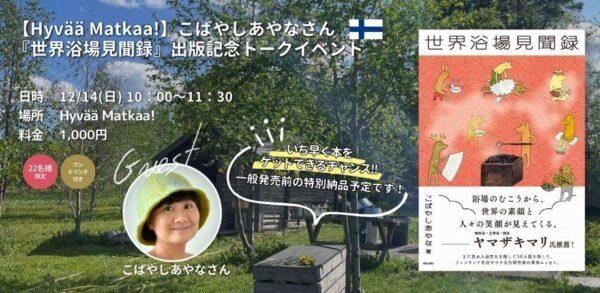

●フィンランドの蒸気浴サウナ:ロウリュ一筋のサウナ機会均等社会

●その他のバルト&北欧諸国の蒸気浴:各国の社会が透ける、近代温浴史と現代のトレンド

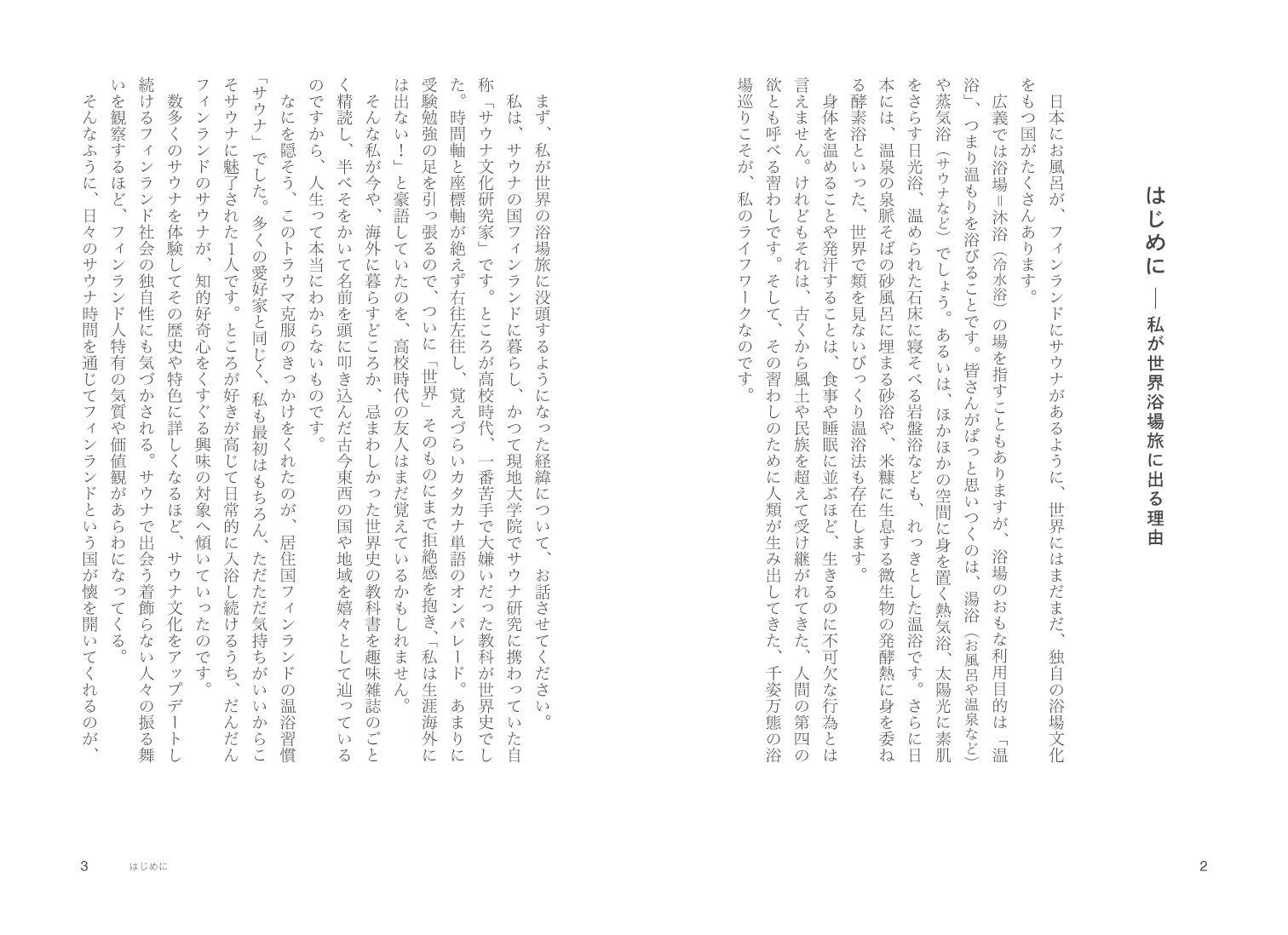

column⑤ スモークサウナが密集する村 サウナキュラ

6章 北米

古代文明の神々が見守る、儀式のための蒸気浴室

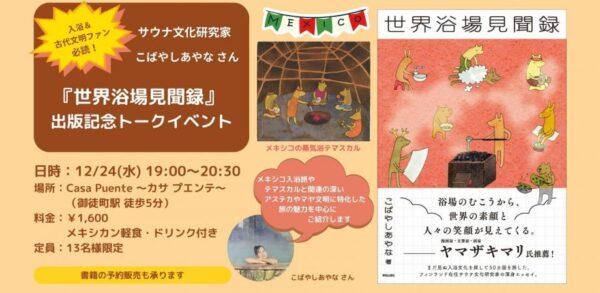

●メキシコの蒸気浴テマスカル:神話の世界観を踏襲する、蘇生と対話の儀式

column⑥ メキシコの聖なる冷泉 セノーテでの沐浴

7章 日本

おもてなし精神に満ちた、類まれなマルチ温浴文化

column⑦ フィンランドから大阪老舗銭湯にやって来た 幻のタイル絵

おわりに

はじめに ─ 私が世界浴場旅に出る理由

日本にお風呂が、フィンランドにサウナがあるように、世界にはまだまだ、独自の浴場文化をもつ国がたくさんあります。

広義では浴場=沐浴(冷水浴)の場を指すこともありますが、浴場のおもな利用目的は「温浴」、つまり温もりを浴びることです。皆さんがぱっと思いつくのは、湯浴(お風呂や温泉など)や蒸気浴(サウナなど)でしょう。あるいは、ほかほかの空間に身を置く熱気浴、太陽光に素肌をさらす日光浴、温められた石床に寝そべる岩盤浴なども、れっきとした温浴です。さらに日本には、温泉の泉脈そばの砂風呂に埋まる砂浴や、米糠に生息する微生物の発酵熱に身を委ねる酵素浴といった、世界で類を見ないびっくり温浴法も存在します。

身体を温めることや発汗することは、食事や睡眠に並ぶほど、生きるのに不可欠な行為とは言えません。けれどもそれは、古くから風土や民族を超えて受け継がれてきた、人間の第四の欲とも呼べる習わしです。そして、その習わしのために人類が生み出してきた、千姿万態の浴場巡りこそが、私のライフワークなのです。

まず、私が世界の浴場旅に没頭するようになった経緯について、お話させてください。

私は、サウナの国フィンランドに暮らし、かつて現地大学院でサウナ研究に携わっていた自称「サウナ文化研究家」です。ところが高校時代、一番苦手で大嫌いだった教科が世界史でした。時間軸と座標軸が絶えず右往左往し、覚えづらいカタカナ単語のオンパレード。あまりに受験勉強の足を引っ張るので、ついに「世界」そのものにまで拒絶感を抱き、「私は生涯海外には出ない!」と豪語していたのを、高校時代の友人はまだ覚えているかもしれません。

そんな私が今や、海外に暮らすどころか、忌まわしかった世界史の教科書を趣味雑誌のごとく精読し、半べそをかいて名前を頭に叩き込んだ古今東西の国や地域を嬉々として辿っているのですから、人生って本当にわからないものです。

なにを隠そう、このトラウマ克服のきっかけをくれたのが、居住国フィンランドの温浴習慣「サウナ」でした。多くの愛好家と同じく、私も最初はもちろん、ただただ気持ちがいいからこそサウナに魅了された1人です。ところが好きが高じて日常的に入浴し続けるうち、だんだんフィンランドのサウナが、知的好奇心をくすぐる興味の対象へ傾いていったのです。

数多くのサウナを体験してその歴史や特色に詳しくなるほど、サウナ文化をアップデートし続けるフィンランド社会の独自性にも気づかされる。サウナで出会う着飾らない人々の振る舞いを観察するほど、フィンランド人特有の気質や価値観があらわになってくる。

そんなふうに、日々のサウナ時間を通じてフィンランドという国が懐を開いてくれるのが、この国にルーツをもたない一移民の私にとっては、無性に楽しくて嬉しくて……。気づけば、サウナの経営者や職人たちのこだわりを聞いたり、知らない時代や街のサウナに関する郷土資料を読んだりするだけでも「ととのう」ことができるようになってしまいました。

そのうち今度は、縁もゆかりもないよその国の浴場にも足を延ばし、その土地の流儀で身体を温めながら、未知なる温浴法のオリジナリティを探究することに、愉悦を覚え始めました。フィンランドに限らず、ある国や地域に根付く浴場文化は、その土地の歴史・風土・宗教や土着信仰・民族性などと強くリンクしているのです。

例えば、浴室の熱源に着目してみましょう。

水を温めるには、まずなにかしらエネルギー源が必要になります。天然温泉が湧く地域であれば、そもそも加熱作業は必要なく、容易にとっぷりと熱々の湯に浸かることができるでしょう。ところがその地に冷水しかないのであれば、それを人為的に温める方法を考え出さなければなりません。

そこで温泉が沸かない地域の大半では、「蒸気浴」または「熱気浴」という温浴法がセレクトされます。お湯を沸かすよりも水を蒸気に変えたり空気を温めたりするほうが、水資源やエネルギーをセーブしながら、より多くの人の身体を継続的に温めることができるからです。すると今度は、その蒸気や熱気を効率よく生み出したり蓄熱したりするために、地域の資源・気候風土・技術をどう活用するかで、思わぬお国柄や地域差が出てきます。

一方で、温泉のない地域でも稀に湯浴の文化を守る人々がいます。何人もが身を沈める清潔な湯を沸かし続けるのは、かなりの難業。特に電気やガスのない時代の湯沸かしは、並大抵なことではなかったはずです。それでもなお湯浴に固執するなら、なにかよっぽどの効能を認めているか、歴史的・宗教的な事情があるはずだ……と推察が拡がります。

さらに、湯温や室温の「適温」にも明らかな民族差があります。自宅入浴派か公衆浴場派か、の傾向もそう。浴場にまつわる現象すべてに、なにか背景事情が介在しているのです。

入浴は身も心も裸にするとはよく言ったものですが、一つひとつの浴場文化を深堀りしていくと、それを生み出した社会や民族の個性もつるりと剥ぎ出せます。世界あちこちの浴場で、心身を温めるという人類普遍の営みにシンパシーを感じつつ、その土地ならではの知恵やセンスに心を揺さぶられる。それが私の愛してやまない浴場旅の醍醐味であり、この本を通して皆さんにもぜひ追体験してほしい、広く途方もない世界の、新たな楽しみ方です。

ところで、世界の浴場事情を網羅的に紹介する本は、すでに何人もの専門家が世に出してくれています。私が愛読書としてきたのが、文化人類学者の吉田集而さんの『風呂とエクスタシー』(平凡社)という一冊。「人はなぜ風呂に入るのか?」と根源的な問いを掲げ、世界中に根付く風呂(温浴)の伝統を事細かに解説・考察する、温浴民俗学のバイブルです。

ただし、この本やその類書に、著者自身の体験談はあまり出てきません。つまり、実際の浴場がどれくらいの温度や湿度で、どんな気持ちよさがあって、地元の人たちにどんな使われ方をされているのか……という生々しい風情については、想像で補うことしかできないのです。

また、日本の銭湯の現状からもわかるように、浴場は常に取り巻く時代や環境の波にさらされ、業態の変化や店舗数の増減を繰り返し、突発的に衰退の運命を辿ることさえあります。

だからこそ、今の時代に「在ってくれる」土着の浴場に積極的に足を運び、自分の目と耳で見聞きし、肌で体感した温もりについて書き残しておきたい。この切なる思いから、知性ある冒険者マルコ・ポーロが東アジア諸国を自ら旅して著した『東方見聞録』にあやかって、『世界浴場見聞録』というタイトルを本書に授けました。

『世界浴場見聞録』には、私がこの10年で巡った四大陸50カ国以上の旅路から、特に興味深い浴室や浴場に出会った国々の紀行文を収録しています。

記述の中心は浴場での個人的な見聞や実体験ですが、集めた文献資料で得た情報や、サウナ文化研究家目線での分析や考察も盛り込んであります。また、浴場文化を醸成してきた各国の歴史風土を象徴する、浴場外での描写やエピソードも多めに添えました。

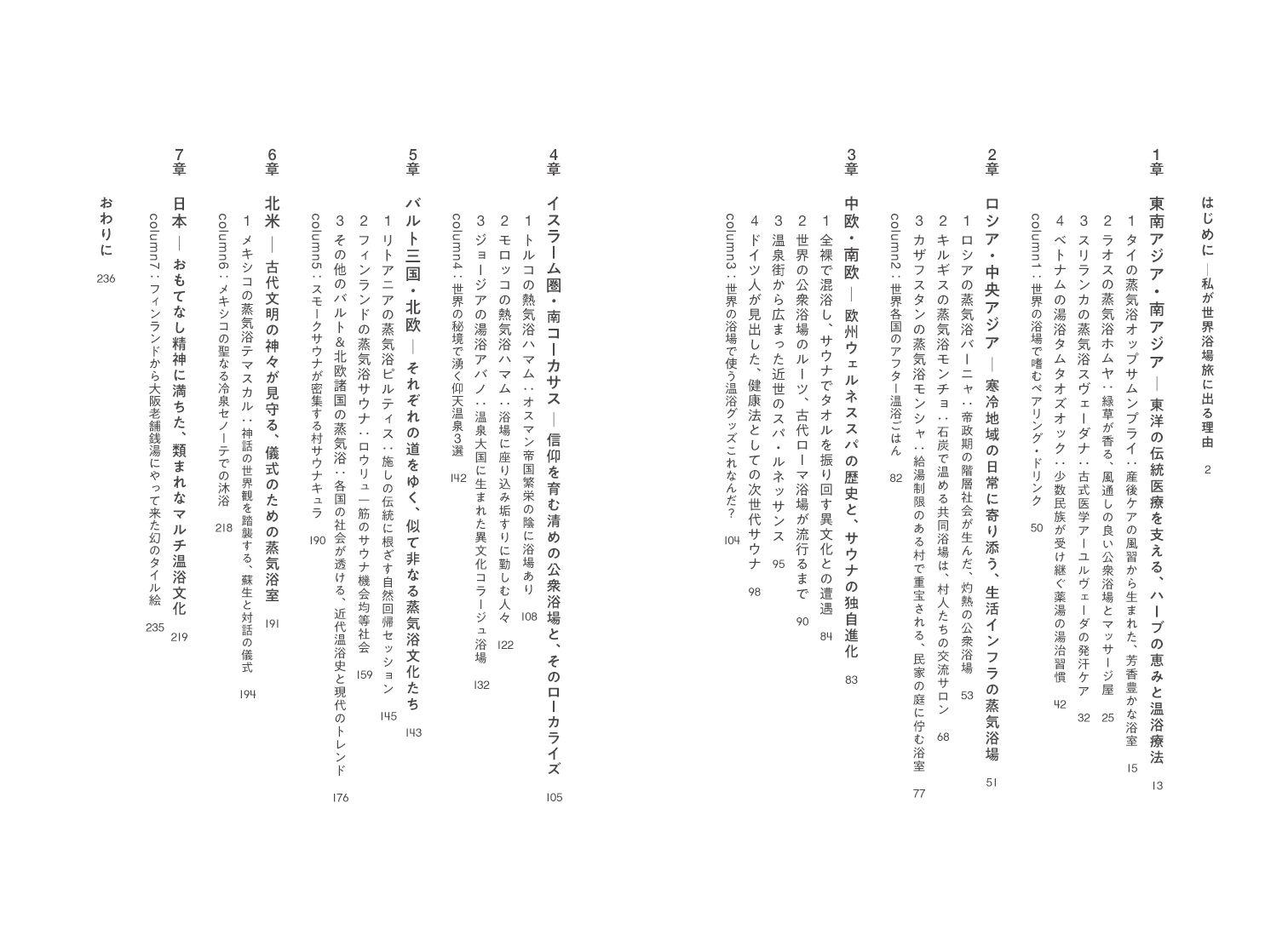

登場する国々は、大まかな地域ごとに章立てしてあります。東南アジア・南アジアから出発し、ロシア・中央アジア→中欧・南欧→イスラーム圏・南コーカサス→バルト三国・北欧→北米と、文字どおり世界を東奔西走して、最後は母国日本へと辿り着きます。

なお今日では、(決して日本だけではなく)世界中で、あらゆる熱い浴室全般が一様に「サウナ(Sauna)」というフィンランド語で括られる傾向にあります。けれど、蒸気浴や熱気浴の伝統を受け継いできた国々には、その国独自の呼び名と、それに対する誇りがあることに旅先で気づかされました。

だからこそ本書で各国の温浴文化を描写する際は、馴染みがなくて少々呼びづらくとも、必ずその国や地域に根付く呼称を用いています。

旅を始める前に、もうひとつアナウンスを。本書はいわゆるガイドブックではないので、具体的な施設名やその営業情報はほとんど登場しません。その代わりと言ってはなんですが、各国のルポの最後に、その国の浴場旅へ繰り出す人たちに向けたアドバイスを記しました。

この本が、世界のまだ見ぬ浴場文化とあなたを引き合わせ、予約不要の脳内旅行はもちろん、いつか新たな浴場旅に繰り出すきっかけの一冊となってくれたら、嬉しいです。

さあ、それではこれより、私と一緒に汗だくの世界浴場旅へと出発しましょう!

2025年12月 こばやしあやな

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2026年1月15日 | 【全文閲覧可】『世界浴場見聞録』(こばやしあやな 著)の書評が「産経新聞」に掲載されました |

| 2026年1月12日 | 『世界浴場見聞録』著者・こばやしあやなさんがFMヨコハマ「FUTURESCAPE」に出演されました |

| 2026年1月12日 | 【聴き逃し配信あり】『世界浴場見聞録』著者・こばやしあやなさんが「しぶさわくんFM」で放送のサウナ番組「みんなでサウナ」に出演されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。