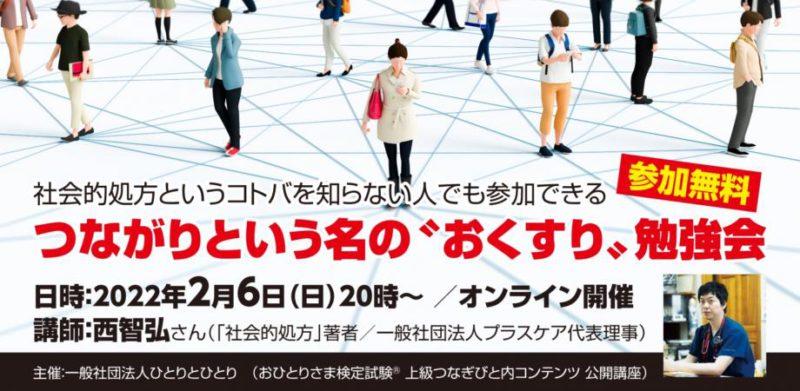

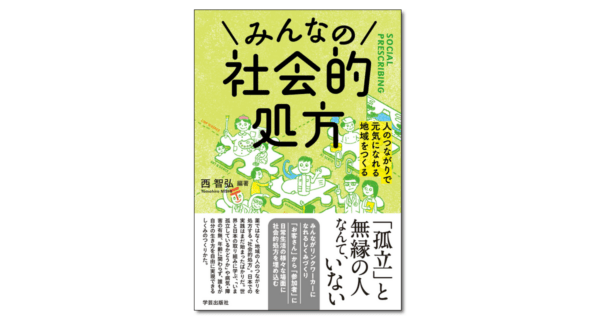

社会的処方

医療の諸問題の最上流には社会的孤立がある

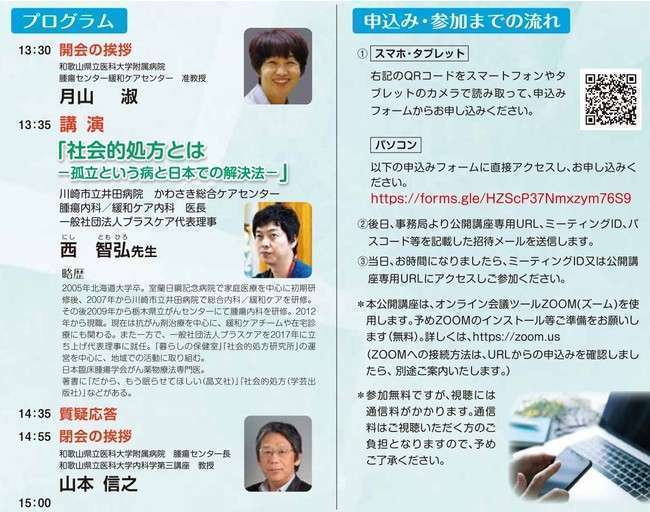

認知症・鬱病・運動不足による各種疾患…。医療をめぐるさまざまな問題の最上流には近年深まる「社会的孤立」がある。従来の医療の枠組みでは対処が難しい問題に対し、薬ではなく「地域での人のつながり」を処方する「社会的処方」。制度として導入したイギリスの事例と、日本各地で始まったしくみづくりの取り組みを紹介。

西智弘 編著/西上ありさ・出野紀子・石井麗子 共編 藤岡聡子・横山太郎・守本陽一・森田洋之・井階友貴・村尾剛志 著

| 体裁 | 四六判・224頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体2000円+税 |

| 発行日 | 2020-02-10 |

| 装丁 | テンテツキ 金子英夫 |

| ISBN | 9784761527310 |

| GCODE | 5574 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| 関連コンテンツ | レクチャー動画あり(全1件) |

| ジャンル |

はじめに

はじまりは一人の婦人からだった

1章 目に見えない「孤立」という病

地域とのつながりが未来を照らす

つながりがないことは寿命を縮める

日本において本当に社会的孤立は存在するのか?

イギリスにおける社会的孤立と「孤独担当大臣」

イギリスの社会的処方

イギリスの社会的処方の例 言葉ではなくアートで対話する「drawing life」

社会的処方は人を「健康」にすることを目的にするのではない

マイナスをプラスにするのではなくプラスをダブルプラスへ!

2章 社会的処方のカナメ リンクワーカー

「暮らしの保健室」ができるまで

暮らしの保健室は「対話を通じて自らを取り戻す場所」

リンクワーカーとはつながりを作る人

例えばこんなリンクワーカー:ブロムリー・バイ・ボウセンター

ABCD:どんな人でも地域を良くする力を持っている!

リンクワーカーの育て方:BBBCの場合

日本では「みんながリンクワーカー」にしようよ

制度にするのか、文化にするのか

「みんながリンクワーカー」になることで、あなたも楽になる

私たちが考える「リンクワーカーらしさ」とそのスキル

日本のリンクワーカー:コミュニティユースワーカー

3章 社会的処方を市民の手で

市民による意思決定支援 Lay navigatorとCo-Minkan

公民館とCo-Minkan

社会的処方研究所

社会的処方研究所を大きく変えた「アカギさんの事例」

孤独を愛する人は、つなげる必要はない?

4章 まちに医療者が関わる 日本で広がる社会的処方①

医師が屋台をひいて、コーヒーを配る

医療で人は呼べないという原体験

「医療者である○○さん」から「モバイル屋台の○○さんは医療者だった」に

巻き込むことで、その人らしさを内包する

巻き込まれることで、気づいたら健康になる街へ

小規模多機能なモバイル屋台の役割

食べることを通じて孤立を防ぐ 「みんなで食べる」が生きるを支える

タバコはやめられるか?愛煙家座談会と愛煙家登山

禁煙するつもりなし!

愛煙家で集まろう

愛煙家で山に登ろう

愛煙家で主張しよう

何が人を動かすのか

5章 暮らしを彩る年の差フレンズ 日本で広がる社会的処方②

高齢者と学生が一つ屋根の下で暮らす次世代下宿「京都ソリデール」

まちに帰属する「書生生活」

高齢者住宅のあらたな取り組み 「仕事付き高齢者住宅とは」

全国に広がる「ごちゃまぜ」の社会

6章 リンクワーカーからみた社会的処方のタネ

「本」を媒介にして人がつながっていく こすぎナイトキャンパス

「かってにやると、おもしろくなる」 連鎖するまちの文化

身体を流れる音楽 福祉施設×劇場「アーティストとともに過ごす時間」

アートの世界に広がる社会的包摂(social inclusion)

アートの力で高校中退者を減らす

劇場からもっとも遠い人たちに、アートを届ける

「進化系スナック?」 対話式カレー屋の目指す未来

こども食堂と丸亀市「ばば食堂あんもち部屋」

ばば食堂に「帰る」子どもたち

おわりに 「はじまりの婦人」にもう一度会えたら

はじまりは一人の婦人からだった

私たちが、「はじまりの婦人」と呼んでいる方がいる。ここでは仮に、スズキさんとしておこう。

スズキさんは、ある夏の日、川崎市武蔵小杉で開催されていた「暮らしの保健室」にやってきた。「暮らしの保健室」とは、私たちが開いている、医療者と市民とが気軽につながることができるカフェだ(詳しくは後述する)。

医師である私が何人かの健康相談に乗っていたとき、スズキさんが汗を拭きながら入ってきた。齢のころは70歳前後、白いワンピースを着た、上品そうな方であった。しばらく順番を待ってもらった後、スズキさんは私の前に座った。

「初めまして、西と申します。今日はどういったことでお越しになったんですか?」

「ここに来たら、お医者さんとか看護師さんとお話しできるって聞いて…。どんなことでも相談していいのかしら?」

「ええ、ここは診察室ではないですから、どんなことでもお話していただいていいですよ」

「そうなの。じゃあ、ちょっと聞いてほしいのですけど、主人のことで色々と悩んでいて…」

そう言って、スズキさんが話し始めた夫の話。夫はもうすぐ80歳で、以前は大企業の部長職を務めたほどの方だったのだが、ここ最近物忘れが増えてきて、近くのクリニックで認知症と診断されたということ。元々偏屈なところはあったが、認知症となってからはそれがさらに強くなり、人付き合いもなくなり、ほとんど引きこもり状態になってしまったとのこと。それだけならまだしも、スズキさんが外出しようとしたら「どこに行くんだ!」と怒り出す。最近では、スズキさん自身も自宅からほとんど出なくなってしまったそうなのだ。

「今日はたまたま主人の機嫌がよかったから、ここに来ることができたの」

とスズキさんは言う。

「かかりつけの先生はどうしているんですか?地域包括支援センターとかに相談してみましたか?」

と尋ねてみたが、かかりつけ医は薬は出してくれるものの、生活についての相談には乗ってくれない。地域包括支援センターにもすでに相談に行っていて、介護保険も「要支援2」がついたのだが、センターで行っている介護予防のイベントや体操などに誘ってみても「俺をあんなところに行くような年寄りと一緒にするな!」と怒り出す始末。ますます夫婦二人の引きこもりが加速するばかりで、誰からも助けてもらえず、気が滅入ってしまうとのことだった。

私は、スズキさんのお話をじっと聞いていたが、心の中では無力感を感じていた。

「私には何もできることがない…」

薬で解決できる問題ではないし、公的な仕組みもあまり有効そうではないし、それ以外に私が知っている地域資源は何一つない。つまり、アドバイスできることが何もない。いまここでできることと言えば「話を聞いてあげることだけ」だった。

スズキさんは、ひとしきり話をした後、

「今日は、お話を聞いてもらえて良かったわ。最近、他の人と話せることがほとんどなかったから…。今日はありがとう」

と言って穏やかな表情で帰って行かれたが、私のほうは、医療という枠組みの中でしか通用しない狭い知識しか持っていないのだということを痛感させられ、沈みきっていた。

もちろん、家の外で誰かと対話ができたことで少しでも気がまぎれたのであれば、それは良かっただろう。でも、本当に何もできることはなかったのだろうか?他の方が相談に乗っていたら何かできることがあったのではないか?ということがずっと心に残り続けていた。

イギリスにはこういった「既存の医療の枠組みでは解決が難しい問題」のための仕組みがある、ということを知ったのは、スズキさんと出会ったすぐ後のことだった。

それが「社会的処方」。

社会的処方とは、薬を処方することで患者さんの問題を解決するのではなく、「地域とのつながり」を処方することで問題を解決するというもの。

例えば、高齢で家に引きこもっている方が、「眠れない」ということを主訴に医者にかかったとする。普通の医者なら、睡眠薬を処方して診察を終えるかもしれない。でも、もしその医者がよくよくその方の生活習慣を聞き取って、不眠の原因が日中の引きこもりによる活動不足だと考えたら。そして、もともとの仕事が花屋だということまで聞き取ることができたら。その医師は、知り合いが参加している、地域美化や花壇整備に取り組む市民グループとつなげてみるかもしれない。「なんで俺がボランティアなんかしないとならないんだ」と、最初は文句を言うかもしれないけど「花の扱いに長けているあなたの力が必要なんです」と頼んでみたら、「先生がそこまで言うならやってやらないこともないけど」とまんざらでもない。そして、その方はボランティアを契機に積極的に外出するようになり、体も気持ちも元気になっていく。

薬なんかなくたって、夜はよく眠れるようになり、食事もおいしくなって体重も増えた。そして何より、地域で共に過ごす仲間と笑顔が増えた…。

社会的処方には希望がある。

私たちは、薬なんかなくたって健康になれるのかもしれない。だからこれは、医療者だけの仕組みではない。市民一人一人が、お互いに支え合い、地域で元気に暮らしていくための仕組みだ。あなたの活動ひとつひとつが、誰かにとっての「お薬」になるのだ。

でも日本ではまだそういった仕組みはない。

ないのなら、作ろうじゃないか。困っている人はいるんだ。そう、スズキさんのような。

そして2018年4月「社会的処方研究所」が川崎に誕生した。医療者だけではない、市民と企業と、地域とでつくりあげていく仕組み。私たちは誰一人、社会的処方の専門家ではない。だから名付けた「研究所」。誰しもが、一から社会的処方をみんなで作り上げていくために、研究し、実践し、運用していくための仕組み。

まだ取り組みは始まったばかりだ。この本を通じて、皆さんが社会的処方を知り、日本全国で実践するための助けになることを願う。

私たちも一緒に頑張ろう。

いつか、「はじまりの婦人」の笑顔が見られるように。

この本を執筆するにあたり、取材や分担執筆、原稿チェックなどで多くの方から多大なご協力を頂きました。この場を借りてお礼を申し上げます。実際のResearchでは、本書内で取り上げさせていただいた事例だけではなく、もっとたくさんの社会資源を取材したのですが、紙面の関係上取り上げられなかったものもたくさんあります。またオンラインコミュニティやSNS、また別の媒体などを通じて、皆様に情報提供をしていきたいと思います。

いつも社会的処方研究所Factory にご参加いただいている皆様、そしてオンラインコミュニティのメンバーからも多くの協力を頂きました。皆さんとのディスカッションがなければ、この本の一番大事な哲学は見つけることができなかったでしょう。多くの気づきを、ありがとうございます。

この本だけではなく『野帳.Field Note』のデザインを担当してくださった金子英夫さん、そして社会的処方研究所の立ち上げからFactoryの運営、本の作成まで協力してくださった横山太郎さん、石井麗子さん、西上ありささん、出野紀子さんにも本当にお世話になりました。これからもよろしくお願いします。また、本の企画から編集まで、細かい示唆を頂きました学芸出版社の岩崎健一郎さんにも感謝申し上げます。

そして、いつも暮らしの保健室や社会的処方研究所を支えてくれている、地域の皆様。皆様からの応援があって、私たちは活動を続けてこられています。一緒にこの地域を良くしていくためのパートナーとして、今後ともよろしくお願いいたします。

私たちはこれからも、社会的処方を日本で「文化にしていく」ために歩き続けます。そのためには今この本をご覧いただいている皆様のお力も必要不可欠です。どうか、これからもご協力をよろしくお願いいたします。

2020年1月

一般社団法人プラスケア代表理事

西智弘

メディア掲載情報

その他、各所でご紹介いただいています

・東葛西図書館(東京都江戸川区)の広報紙「ひよこプレス みっくす」2023年12月号(書評欄)

・新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」の情報誌「アルザ」vol.58、2024年3月

ほか

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

著者が運営する「社会的処方研究所」のウェブサイトでは、オリジナル冊子「野帳」とセットでお得にお求めいただけるキャンペーンを実施中です。

著者連載のご案内

本書の著者・西智弘さんが、ブログサービスnoteにて、安楽死と緩和ケアをテーマにした連載「だから、もう眠らせてほしい」を執筆中です。

世界から安楽死を無くすために。死にたくなくなる社会をつくるために。西さんが本書でまとめた「社会的処方」の取り組みにつながるストーリーになっています。ぜひご覧ください。

僕はある夏、安楽死を願った二人の若い患者と過ごし、そして別れた。

ひとりはスイスに行く手続きを進めながら、それが叶わないなら緩和ケア病棟で薬を使って眠りたいと望んだ30代の女性。そしてもうひとりは、看護師になることを夢見て、子供たちとの関わりの中で静かに死に向かっていった20代の男性だった。――(中略)――

僕は二人が懸命に生きた記録を、僕らがそこで交わした言葉を、残しておきたい。そして4人から聞いた「世界から安楽死を無くす」ためのヒントをどうしてもみんなに伝えたい。そう思って筆をとった。

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。