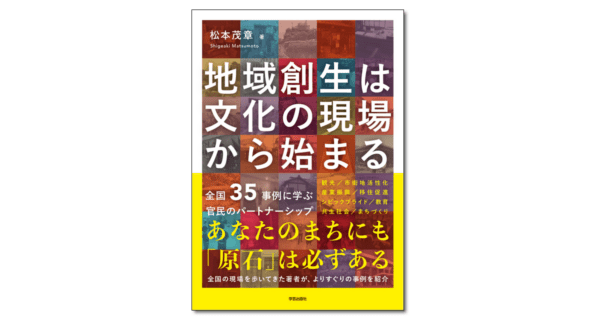

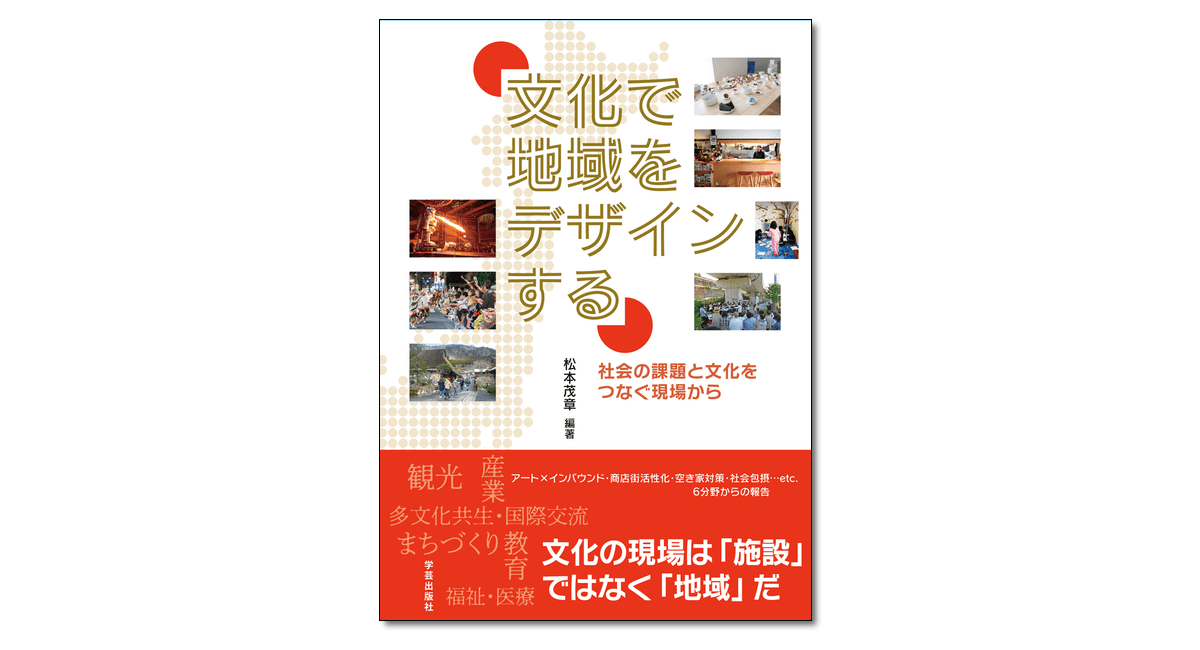

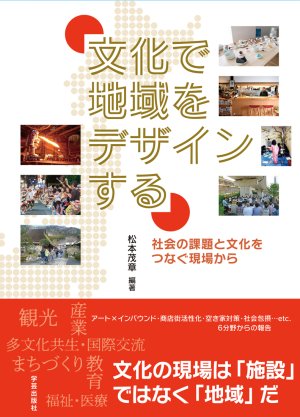

文化で地域をデザインする

内容紹介

今、地域の課題を解決するために、「文化」の力が求められている。「文化政策」は「施設」を飛び出し、地域を変えつつある。観光振興、産業振興、多文化共生・国際交流、まちづくり、教育、福祉・医療の各分野の現場から、社会の課題と文化をつなぎ、未来の地域を耕す方法を紹介。「文化の総合政策化」時代の基本テキスト。

体 裁 A5・240頁・定価 本体2500円+税

ISBN 978-4-7615-2730-3

発行日 2020/03/10

装 丁 中川未子(よろずでざいん)

はじめに

第1章 文化政策の拡張と地域デザインの可能性

松本茂章

1 本書のねらい

2 文化芸術基本法

3 文化芸術推進をめぐる計画と会議

4 文化をめぐるパラダイムシフト

第2章 観光振興

2-1 美術館が仕掛けるインバウンド戦略 -六本木アートナイトを例に-

土屋隆英

1 国際観光の隆盛とアート

2 国際観光と美術館

3 六本木アートナイトの取り組み

4 六本木アートナイトと国際観光

2-2 持続可能な自然体験観光 -エコツーリズムの試み-

西村仁志・松本茂章

1 自然=文化なき地?

2 「 エコツーリズム」とは何か

3 日本におけるエコツーリズムの展開

4 地元が主導するツーリズム

5 インタープリテーション

6 京都府南丹市美山町の取り組み

7 日本におけるエコツーリズムの現状と課題

2-3 観光と協働した文化財行政

朝倉由希

1 文化財と観光に関する近年の動向

2 改正文化財保護法の趣旨と内容

3 歴史文化基本構想と関連制度

4 文化財の観光活用に向けた文化庁の新しい取り組み

5 小浜市の事例 日本遺産「御食国若狭と鯖街道」を活かした観光振興

6 持続可能な観光・文化財・地域の関係のために

第3章 産業振興

3-1 伝統工芸の海外展開と地域の誇り形成

松本茂章

1 日本の伝統工芸をめぐる状況

2 伝統的工芸をめぐる政策

3 自治体の取り組み

4 滋賀県・湖東地区の麻織物産業

5 浮き彫りになったこと

3-2 地域の商店街をアートで活性化する試み

松本茂章

1 商店街振興の概況

2 各地の事例

3 ゆりの木通りの万年橋パークビル

4 ゆりの木通り手作り品バザールとKAGIYA ビルの再利用

5 浮かび上がってきたこと

第4章 多文化共生・国際交流

4-1 文化芸術活動を通じた多文化共生の取り組み

池上重弘

1 文化芸術活動と外国籍住民

2 各地の動き

3 大学における文化芸術活動と多文化共生

4 浮かび上がってきたこと

4-2 地域の歴史と食文化を通した国際交流

高島知佐子

1 地域における国際交流

2 各地の取り組み

3 長崎県平戸市の菓子文化を軸とした地域資源の創造「Sweet Hirado」

4 地域の文化芸術と国際交流の課題

第5章 まちづくり

5-1 踊りとコミュニティ振興

松本茂章

1 地域芸能とコミュニティの関係

2 「 よさこいソーラン」「阿波踊り」「サンバ」

3 南越谷の阿波踊り

4 高円寺の阿波おどり

5 浮かび上がってきたこと

5-2 道路高架下のアートマネジメント

川本直義

1 高架下という可能性を秘めた空間

2 各地で進む高架下活用

3 名古屋市千種区の市道高架下で起きた「奇跡」

4 浮かび上がった教訓

5-3 空き家対策とアートマネジメント

松本茂章

1 国を挙げての政策課題に浮上した空き家対策

2 各地の動き

3 鳥取における空き家を活用したアートの試み

4 「 赤井バー」と樗谿グランドアパートも

5 鳥取から浮かび上がってきたこと

5-4 地域の誇り形成を目指したアートプロジェクト

大澤苑美

1 アートプロジェクトでまちづくり

2 八戸市の文化政策の転機とアートプロジェクトのはじまり

3 工場× アート「八戸工場大学」

4 三つの異色の工場アートプロジェクト

5 八戸に生きる誇りをつくる体制とこれからの展望

第6章 教育

6-1 廃校をアートの現場に変える

松本茂章

1 廃校をめぐる概況

2 各地のユニークな取り組み

3 立川市立「たちかわ創造舎」の取り組み-撮影・演劇・ 自転車の支援拠点として-

4 浮かび上がった教訓

6-2 食育とコミュニティ形成

西村和代

1 様々な食文化を生み出す「食」

2 現代社会における食育の重要性と各地の取り組み

3 おばんざい食堂「ひとつのおさら」の活動

4 浮き彫りになったこと

第7章 福祉・医療

7-1 舞台芸術活動と社会包摂

長津結一郎

1 芸術と社会包摂

2 障害者芸術に関する近年の法的動向

3 全国に広がる具体的な取り組み

4 事例:都城市総合文化ホール

5 課題と今後に向けて

7-2 ホスピタルアートの可能性

森口ゆたか

1 医療機関と文化芸術

2 筆者のホスピタルアートとの出会い

3 イギリスにおけるホスピタルアート事情

4 ホスピタルアートを日本に

5 近畿大学病院の取り組み

6 広がりを見せはじめたホスピタルアート

第8章 変りつつある「国のかたち」と「地域のしくみ」

松本茂章

1 クロスオーバー化する文化政策

2 文化芸術は社会の「土壌」

3 本書で浮かび上がってきたこと

おわりに

現代社会は複雑になり過ぎているのかもしれない。個別の政策課題が深刻化し、対策を講じるためには相当の専門知識が必要になってくる。中央省庁や自治体の仕事も細分化され、それぞれの担当部署の仕事が専門的になっていく。専門性が深まって縦に深く掘り込まれることは歓迎されるものの、その分、横への関心が薄くなってしまわないか不安だ。学問も同様である。複雑になる現代社会に対応してディシプリン(学問)や学術団体が増えていき、研究がタコつぼになってしまうのは困りものだ。

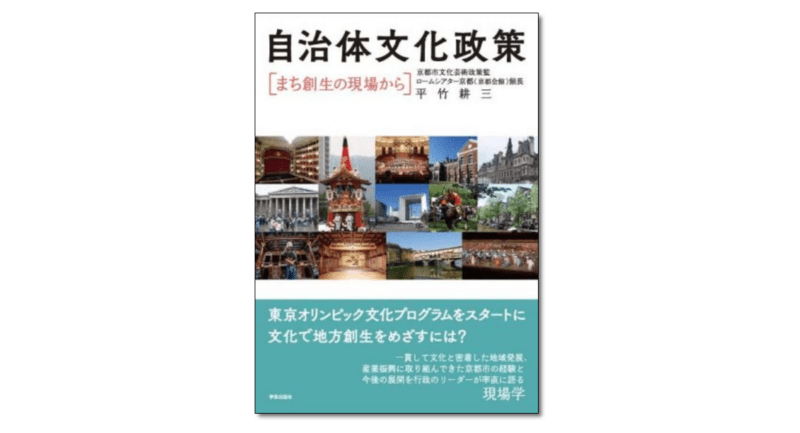

2017年に成立した文化芸術基本法の第2条では、文化芸術に関する施策の推進に当たって「関連する分野との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない」と明記され、具体的な分野として「観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他」を挙げた。この結果、文化政策の対象は大きく拡大した。多様な分野と絡んでいくことになる。だからこそ、各分野と文化政策の有機的な連携がどのようなものなのか、現場の実情はいかなるものなのか、を改めて検証しておきたいと思う。

上記の背景をもとに編纂したのが本書『文化で地域をデザインする-社会の課題と文化をつなぐ現場から-』である。各分野や地域課題が文化と有機的に連携する様子を臨場感たっぷりに紹介している。分野ごとに政府や自治体の動きを踏まえたうえで各地の現場報告を掲載した。文化と地域課題の有機的連携をとらえた初めての書籍である。

自治体職員、議会議員、財団職員、NPOスタッフ、市民団体や企業の関係者、大学の研究者・院生・学部生など幅広い方々が、本書に触れて、現場での取り組みや地域の課題解決の参考にしていただければ…と切望する。各地で活躍する地域人材の動きを知ったとき、必ずや刺激を受けて「自らも動き始めたい」という衝動に包まれることだろう。

中心事例として取り上げた地域だけでも、北から青森県八戸市、埼玉県越谷市、東京都港区、杉並区、立川市、福井県小浜市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、滋賀県愛荘町、京都府京都市、南丹市美山町、大阪府狭山市、奈良県奈良市、鳥取県鳥取市、長崎県平戸市、宮崎県都城市…と13都府県に及び、日本列島をカバーする。地域の課題を強く意識したので、首都圏在住の執筆者が一人もいない。執筆陣の職業は大学教員6人に加えて国家公務員1人、自治体職員1人、美術館スタッフ1人、民間2人でバラエティに富む。

編者は届いた原稿を初めて読む立場にある。各地から生きのいい原稿に接して「目からうろこが落ちる」思いだった。そうだよね!と相槌を打ちながら読んだ。東京一極集中が進展しているなかで、数字だけでは伝わらない「地域の頑張り」や「地域人材の活躍ぶり」を紹介していこう。東京では実感できない「未来につながる胎動」や「将来へのヒント」を感じ取ってもらいたい。地域は限りない可能性を秘めていることが分かる。

地域の課題は縦割りの行政組織では到底対応できない。悩みごとは行政であれ、企業であれ、市民団体であれ、いや個人であれ、それぞれが有機的に連携しあってこそ解決に向かうことを訴えたい。官民が一緒になって臨まない限り、解決策を講じることは難しくなる。

本書では、「地域デザイン」という言葉を「課題解決に向けた地域の試み」という趣旨で使う。施設建設などハード整備のイメージを避け、より文化的な営みを重視する題名を検討した。従来の「まちづくり」の概念を超えた地域課題にも積極的に言及したいと願い、「地域をデザインする」に決めた。

「文化」と「地域」と「デザイン」という三つの言葉を題名に掲げた理由は、特定の分野や地域課題にこだわらず、多様な立場あるいはディシプリン(学問)に関係する人材に執筆してもらおうと発案したからだ。研究者、実践者、研究者兼実践者、いずれもが含まれるように心がけた。

第1章で文化芸術基本法の概要や筆者の思いに触れたあと、第2章から第7章まで各地域のリアルな事例報告を掲載する。最後の第8章で浮かび上がってきたことをまとめた。とはいえ掲載順に読む必要はない。興味ある分野から読み始めても構わない。さあ、「地域の限りない可能性」や「未来への胎動」を知るためにページをめくってみよう。

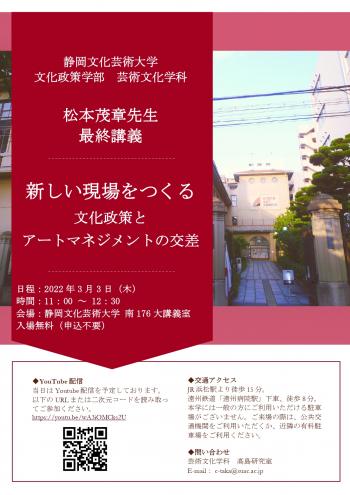

静岡文化芸術大学 松本 茂章

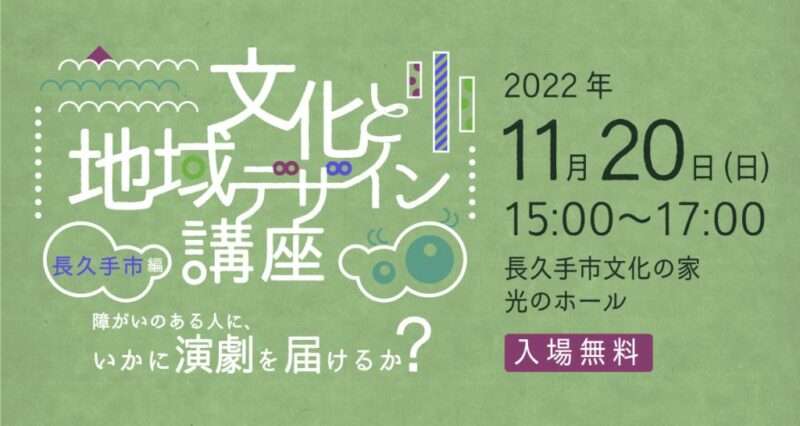

開催が決まり次第、お知らせします。