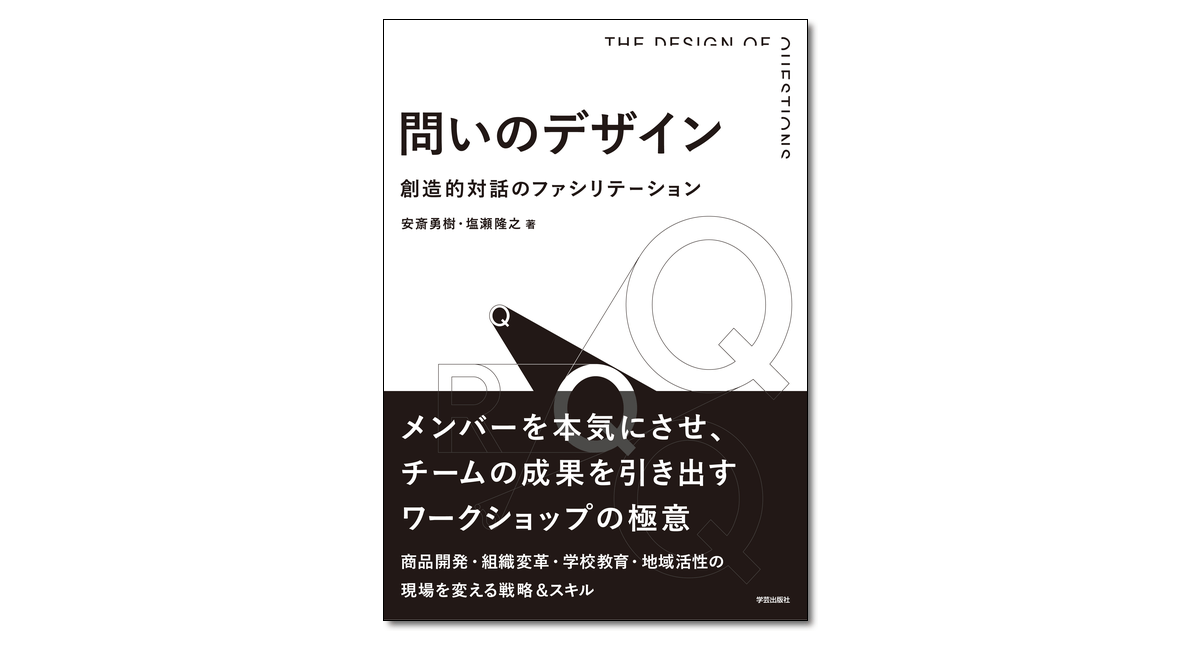

問いのデザイン

問題の本質を見抜き、解くべき問いを立てる

課題解決のためのチームの話し合いにおいて「良いアイデアが生まれない」「チームの一体感がない」と感じるとき、それはチームで向き合っている「問い」がうまくデザインされていないからだ。 そもそも何を解決すべきなのか、「本当に解くべき課題」を正しく設定できなければ、根本的に解決の方向性がずれてしまい、関係者に「創造的な対話」は生まれない。 本書は、企業の商品開発・組織変革・人材育成などの複雑な課題解決の現場において、問題の本質を見抜き、解くべき課題を正しく設定し、関係者を巻き込み、課題解決のプロセスをデザインするための思考法・スキルについて体系化。人とチームのポテンシャルを引き出し、組織や事業の創造性、イノベーションを促すための必読書。

安斎勇樹・塩瀬隆之 著

| 体裁 | A5判・300頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体2700円+税 |

| 発行日 | 2020-06-10 |

| 装丁 | 吉田直記・吉野拓人・高田洋明(DONGURI) |

| ISBN | 9784761527433 |

| GCODE | 5588 |

| 販売状況 | 在庫◎ 電子版あり |

| ジャンル |

序論 なぜ今、問いのデザインなのか

1. はじめに

2. 「認識」と「関係性」の固定化の病い

3. 企業、学校、地域を揺さぶる問いの技法

4. 本書の構成:課題とプロセスのデザイン

PartⅠ 問いのデザインの全体像

1章 問いのデザインとは何か

1.1. 問いとは何か

問いの基本性質を探る

問いかけによって刺激される思考と感情

1.2. 創造的対話とは何か

問いが誘発するコミュニケーションタイプ

対話によって揺さぶられる個人の認識

共通の意味づけを探るなかで、関係性が編み直される

新たなアイデアを創発する創造的対話

問いは新たな問いを生みだす

1.3. 基本サイクルとデザイン手順

問いの基本サイクル

問いのデザインの手順

PartⅡ 課題のデザイン:問題の本質を捉え、解くべき課題を定める

2章 問題を捉え直す考え方

2.1. 問題と課題の違い

問題とは何か?

洞察問題の解決を阻む固定観念

当事者の認識によって、問題の解釈は変化する

関係者の視点から問題を捉え直す

問題と課題の違い

2.2. 課題設定の罠

課題設定の罠(1)自分本位

課題設定の罠(2)自己目的化

課題設定の罠(3)ネガティブ・他責

課題設定の罠(4)優等生

課題設定の罠(5)壮大

2.3. 問題を捉える思考法

問題を捉える思考法(1)素朴思考

問題を捉える思考法(2)天邪鬼思考

問題を捉える思考法(3)道具思考

問題を捉える思考法(4)構造化思考

問題を捉える思考法(5)哲学的思考

3章 課題を定義する手順

3.1. 目標を整理する

課題を定義する手順

STEP1:要件の確認

STEP2:目標の精緻化

3.2. 目標のリフレーミング

STEP3:阻害要因の検討

STEP4:目標の再設定

3.3. 課題を定義する

STEP5:課題の定義

PartⅢ プロセスのデザイン:問いを投げかけ、創造的対話を促進する

4章 ワークショップのデザイン

4.1. ワークショップデザインとは何か

現代社会とワークショップ

ワークショップの本質的特徴

なぜ、ブレストからアイデアが生まれないのか?

ワークショップデザインにおける問いの重要性

ワークショップとは経験のプロセスをデザインすること

プログラムの基本構造

4.2. ワークショップの問いをデザインする

ワークショップの問いをデザインする手順

手順(1)課題解決に必要な経験のプロセスを検討する

手順(2)経験に対応した問いのセットを作成する

手順(3)足場の問いを組み合わせてプログラムを構成する

プログラムのタイムテーブルの調整

4.3. 問いの評価方法

ワークショップにおける良い問いとは何か

問いの「深さ」を設定する

問いを因数分解する

アイスブレイクこそ問いが肝心

5章 ファシリテーションの技法

5.1. ファシリテーションの定義と実態

ファシリテーションとは何か

ファシリテーションはなぜ難しいのか?

ファシリテーションを妨げる六つの要因

プログラムデザインとファシリテーションの補完関係

ファシリテーターの本当の役割とは何か

5.2. ファシリテーターのコアスキル

ファシリテーターのコアスキルとは

コアスキル(1)説明力

コアスキル(2)場の観察力

コアスキル(3)即興力

コアスキル(4)情報編集力

コアスキル(5)リフレーミング力

コアスキル(6)場のホールド力

5.3. ファシリテーターの芸風

ファシリテーターの芸風とは何か

芸風(1)場に対するコミュニケーションスタンス

芸風(2)場を握り、変化を起こすための武器

芸風(3)学習と創造の場づくりに関する信念

5.4. 対話を深めるファシリテーションの技術

「導入」のファシリテーション

「知る活動」のファシリテーション

「創る活動」のファシリテーション

「まとめ」のファシリテーション

5.5. ファシリテーションの効果を高める工夫

4タイプの即興の問いかけを駆使する

チームによるファシリテーション

組織内のファシリテーターを育てる

空間のレイアウトの工夫

対話を可視化するグラフィックレコーディング

ファシリテーションの技術を磨き続けるために

PartⅣ 問いのデザインの事例

6章 企業、地域、学校の課題を解決する

ケース1 組織ビジョンの社員への浸透:資生堂

ケース2 オフィス家具のイノベーション:インスメタル

ケース3 三浦半島の観光コンセプトの再定義:京浜急行電鉄

ケース4 生徒と先生で考える理想の授業づくり:関西の中高生とナレッジキャピタル

ケース5 ノーベル平和賞受賞者と高校生の対話の場づくり:京都の公立高校生とインパクトハブ京都

ケース6 博物館での問いの展示:京都大学総合博物館

おわりに

なぜ今、問いのデザインなのか

1. はじめに

“大学の研究者”と聞くと、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。特定の領域に根を張り、日夜研究室に籠って文献を読み漁り、調査と実験を繰り返しながら、唯一の真理を探究している…そんなイメージをお持ちかもしれません。

筆者ら(安斎・塩瀬)の日々の仕事は、もしかするとそんな大学の研究者のイメージとは、ちょっと違ったスタイルに映るかもしれません。2人に共通している点は、ある意味で「根無し草」とも言えるような、実に幅広い領域において、唯一の「答え」としての真理を求めるのではなく、さまざまな人たちを対象に「問い」を投げかけ続けてきたという点です。

あるときは、企業の若手やマネージャー層を育てるための研修講師として。

あるときは、子ども向けのサイエンスイベントのゲストスピーカーとして。

あるときは、まちづくりで住民の話し合いのコーディネーターとして。

あるときは、企業で崩壊寸前の話し合いの交通整理役として。

あるときは、美術館の作品鑑賞のナビゲーターとして。

あるときは、極秘の製品開発プロジェクトのコンサルタントとして。

数えきれないほどの「顔」を持ち、ときに「何が専門なのかわからない」と揶揄されながらも、あえて領域を定めず、求められるままに現場に足を運び、「ワークショップ」と呼ばれるゆるやかな学び合いの場を開催し、私たち自身も「答え」がまったくわからない「共に考えていきたい問い」を、投げかけ続けてきました。

こうした“脈絡のない仕事”は、唐突に筆者たちのもとに舞い込んできます。「わかったつもりになっている子どもたちに、もっと自分の頭で考えさせるにはどうすればいいか」「地域の若者と高齢者の交流を促して、一致団結させるにはどうすればいいか」「社員たちに、組織の課題を自分ごとで考えてもらうにはどうすればいいか」「技術の話ばかり繰り返すエンジニアに、革新的なアイデアを発想させるにはどうすればいいか」など…。

筆者らは、これらの悩みに対する直接の「答え」は持っていません。ですから、いつもやることは、依頼した当事者たちに向き合って、自分たちの素朴な疑問を出発点に「本当にそれが解くべき課題なのだろうか?」と疑いながら、共に考えるべきテーマを設定し、「問いかける」こと、それだけです。けれども、私たちが投げかけた「問い」を出発点としながら、当事者たちがいつもと違った発想をお互いにぶつけあい、見たこともないようなアイデアが生まれてくる現場を経験し、問いの結果として巻き起こるそうした創造的な学びのプロセスに、「ファシリテーター」として、数えきれないほど伴走してきました。

2. 「認識」と「関係性」の固定化の病い

筆者らの百面相のような仕事を振り返ってみると、もしかすると筆者たちは、現代社会に共通した「ある病い」と闘ってきたのかもしれない、と思うようになりました。それは、人間の「認識」と「関係性」が固定化するという病いです。

ビジネスパーソンの人材育成の現場にせよ、子どもの学びの現場にせよ、組織のドロドロとした課題の真因にせよ、製品開発のイノベーションを阻害する要因にせよ、それらを紐解いていくと、必ずと言っていいほど、この「認識」と「関係性」が固定化するという病いにぶち当たります。

①認識の固定化

認識の固定化とは、当事者に暗黙のうちに形成された認識(前提となっているものの見方・固定観念)によって、物事の深い理解や、創造的な発想が阻害されている状態です。

人間の学習と認識のメカニズムは、切っても切り離せません。人は、日常生活を送るなかで、特定の認識を変化させたり固定化させたりしながら、何かに上達したり、コミュニティに馴染んだりしています。たとえば大学に進学したとき、会社に入社したとき、新しい会社に転職したとき、家族が増えたとき、最初は新しい環境や慣習に戸惑いを覚えながらも、次第に慣れていき、徐々にやるべきことが上手になっていくものです。他方で、人間は何かに慣れていくと、獲得した認識について意識をしなくなっていきます。つまり、普段は自覚されない“当たり前”なものになっていくのです。

特定の認識が「所与のもの」になることは、日常の大半の場面では、「効率」や「生産性」に貢献してくれます。数学の公式が、教わったときは不慣れでも、練習問題を繰り返すうちに、反射的に公式を活用し、素早く正確に問題を解けるようになっていくのと同じです。

しかし人間は、認識が当たり前のものとして固定化されていくと、その前提が「なぜこうなっているのか?」ということを、改めて考えることはしなくなっていきます。「なぜこの公式は、こういうルールになっているのだろう」「本当にこの公式を使わなくてはならないのだろうか」といちいち考えていては、テストで点を取るためには非効率だからです。乱暴にいえば「頭を使わなくて済む」ようになっていくのです。

ところが、無意識に自動化された認識は、さらに新しいことを学習する場面において、変化の足かせになることがあります。大学に進学してさらに高度な数学を学ぼうとすると、高校で身につけた公式は一度忘れなくてはならない場面もあるでしょう。このように、一度習得したことを「捨てる」タイプの変化のことを、「学習棄却(アンラーニング)」と言います。アンラーニングは、言うは易し、そう簡単には起こりません。日常のなかで大きな不都合やトラブルが起きない限り、人は自らの認識を変えないため、無自覚のうちに皮膚に蓄積した垢のように自覚されない認識は“こすり落とす”ことでしか気づけません。

②関係性の固定化

関係性の固定化とは、当事者同士の認識に断絶があるまま関係性が形成されてしまい、相互理解や、創造的なコミュニケーションが阻害されている状態です。

人間はコミュニティにおいて他者と協働しながら活動します。企業、学校、地域、家庭など、複数のコミュニティに所属している人も少なくないでしょう。仮に同じ目標を共有するコミュニティであっても、そこにいる1人1人の“当たり前”の認識には、何らかのズレがあって当然です。

知らぬ間に固定化されていく認識と同様に、他者との関係性もまた、時間が経つにつれて安定し、固定化されていきます。ここでいう関係性とは、「先輩と後輩」「教師と生徒」「経営者と従業員」といったような明示的な上下関係や役割分担、契約関係のみならず、お互いが暗黙のうちに感じている「心理的契約(Psychological Contract)」と呼ばれる関係性も含んでいます。

心理的契約とは、もともとは経営学の用語で、企業と従業員の間で、契約書などで明文化されているわけではないけれど、お互いの暗黙の信頼や期待の上で成り立っている関係性のことです。たとえば「大きな問題がなければ、定年までクビにはならないだろうから、積極的に転職を考える必要もないだろう」といったようなものです。企業外の関係性にも解釈を広げれば、「年齢は同じだが、学年は上なので敬語を使って当然」とか「この人は他人の話を聴かないから、相談を持ちかけても仕方がないだろう」とか、そういったものも含まれるでしょう。

コミュニティのなかで暗黙のうちに形成された関係性は、個人の認識と同様に、そう簡単に変わるものではありません。学校の親しいクラスメートの前で、無理に「いつもと違う自分」を演じたり、いつも悩みを聞いてあげていた後輩を相手に、突然自分のプライベートな悩みを一方的に打ち明けたりすることは、照れ臭さや抵抗を感じるのではないでしょうか。

さらには、互いの認識や前提に「ズレ」があったまま関係性が固定化されてしまうと、その溝を乗り越えることは、さらに容易なことではなくなります。「あの人とはわかりえない」という状況は、お互いの認識に齟齬があるまま、そのズレ方が固定化されてしまったがために起こる状況なのです。

3. 企業、学校、地域を揺さぶる問いの技法

固定化された「認識」と「関係性」は、変化が求められる現代において、「変わりたくても変われない」という本質的な問題を生み出します。そして、歪なまま固定化した集団の認識は、概して本当に解くべき問題の本質を見失い、課題解決や学習の方向性を誤った方向に導いてしまいがちです。

筆者らが放ってきた「問い」は、当事者たちが日常のなかで形成してきた認識の前提を揺さぶり、新たな関係性を編み直すための「創造的対話」を生み出してきました。投げかけられた問いに好奇心が刺激され、無自覚だった前提が揺さぶられ、普段とは違った考えが生まれる。自分に湧き起こった意見を、他の人のそれと比較しながら、気づかなかった自分らしさに気づいたり、自分では思いつかない視点をもらったりしながら、「対話」と呼ばれるコミュニケーションを深め、日常の関係性を編み直していく。

それが結果として、企業の現場でボトムアップによる組織変革やイノベーティブな製品アイデアを生んだり、学校教育が目指す主体的で対話的な生徒や、地域に求められる住民一丸のまちづくりプロジェクトといった、現代社会が希求する成果として結実されていったのです。

このような仕事を通して、筆者たちは、あらゆる領域において、課題に対する「答え」を急いで出すことよりも、問題の本質を捉え、現状を打破する「問い」をデザインし、それを「ワークショップ」の場で当事者と共有し、対話の場をつくることこそが求められていると確信するようになりました。

ワークショップは、100年を超える歴史がある手法で、世界中で発展してきましたが、とりわけこの20年で日本全国に広く普及しました。企業、学校、地域における課題解決や学習の手段として当たり前のように用いられるようになりましたが、ワークショップには批判も少なくありません。日常を揺さぶるための遊び心ある仕掛けの本質が誤解され、単なる「レクリエーション」として実施され、参加者が「楽しいだけ」で終わってしまい、後になって実施する意義が感じられなかったといった批判や、あるいは逆に非日常の場であるはずのワークショップの実施が自己目的化し、ルーティーン化し、課題解決への実感が得られないまま“ワークショップ疲れ”しているケースもあるようです。

また、学校や組織内のワークショップ・ファシリテーターの育成が追いつかず、良いワークショップを実施するだけの技量が足りないまま実施せざるをえないケースが増え、玉石混交状態になっているのも現実です。ワークショップの「玉」と「石」を分ける違いは何でしょうか。筆者らは、それが、本書の主題である「問いのデザイン」にあると考えています。

しかしながら、これまでのワークショップ関連書籍では、「問いのデザイン」に関して多くは語られてきませんでした。人間の思考、感情、コミュニケーションに関わる複雑な領域であるため、「こうすればうまくいく」というノウハウが語りにくく、理論の体系化が困難であるためでしょう。確実に成果を出すための“鉄則”を提示できないことは、筆者らも変わりません。けれども、これまでの研究成果と実践経験に基づいて、「うまくいくために、このように考えたらよいのではないか」という思考の補助線をお伝えすることはできるはずです。

4. 本書の構成:課題とプロセスのデザイン

本書は、企業、学校、地域にはびこっている「人々の認識と関係性の病い」を解決するための「問いのデザイン」の技法について、その手順を二つの段階に分けて、その方法論を論じます。

第一に、「問題の本質を捉え、解くべき課題を定める」段階です。企業、学校、地域における問題は、当事者たちにとって、本当に解くべき課題として、正しく定義されているとは限りません。問題の本質を問い直し、課題を定義し直すことが、問いのデザインの第一歩です。いわば「課題のデザイン」としての問いのデザインです。

第二に、「問いを投げかけ、創造的対話を促進する」段階です。解くべき課題をデザインしたら、どのような道順を辿って課題に迫っていくのか、効果的なワークショップの流れを計画します。その上で、ファシリテーターとして当事者たちにいくつもの問いを投げかけながら、創造的対話を促し、課題解決のプロセスをファシリテートしていきます。いわば「プロセスのデザイン」としての問いのデザインです。

以上を踏まえて、本書では以下の構成で、問いのデザインの技法を解説していきます。

PartⅠ「問いのデザインの全体像」では、問いのデザインの基礎について押さえます。具体的には、1章「問いのデザインとは何か」において、問いの基本的な性質を探り、問いの定義、問いのデザインの全体像について解説します。

PartⅡ「課題のデザイン:問題の本質を捉え、解くべき課題を定める」では、企業、学校、地域における複雑な問題の本質を捉えて、関係者にとって「本当に解くべき課題」を設定するための方法論について扱います。具体的には、2章「問題を捉え直す考え方」では、問題と課題の違いについて明確にした上で、問題状況を多角的に読み解き、問題の本質を捉えるための思考法について解説します。3章「課題を定義する手順」では、課題を定義するための具体的な手順について解説します。

PartⅢ「プロセスのデザイン:問いを投げかけ、創造的対話を促進する」では、定義した課題に従って、関係者を巻き込みながら創造的対話を通して解決していく方法論について解説します。具体的には、4章「ワークショップのデザイン」でワークショップのプログラムやプロジェクトの設計方法について、5章「ファシリテーションの技法」でファシリテーションの心構えや技術について、理論と事例を交えて解説します。

PartⅣ「問いのデザインの事例」は、実際に筆者らがファシリテートした企業、学校、地域における課題解決のプロジェクトを六つ紹介します。具体的なイメージが湧かない方は、PartⅣのケースからご覧いただいてもよいでしょう。

ご自身の実践領域の課題に結びつけ、頭の中に「問い」を持ちながら、お読みいただければ幸いです。

「どうやってその問いを思いついたのですか?」

筆者らがこれまで一番たくさん受けてきた質問の一つかもしれません。その問いかけの頻度が増えてくるのと時を同じくして、筆者らに依頼されるワークショップデザインの内容も、より多様な場面と分野からお声がけいただく機会が増えてきました。

本書『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』を執筆することになった経緯は、そのようなお声がけに対して筆者らの経験から少しでもお役に立てることができればと考えてのことです。

本書の前半では、そもそも自分たちが取り組んでいる問題の本質がどのようなものかを捉える思考法について紹介しています。「問題」「課題」といった混同されそうな概念を詳細に整理し、使い分け、特に無意識に固定化されがちな「認識」や「関係性」に注目して、それをいかに揺さぶり、突き崩していくかを整理しました。

本書の後半では、筆者らが得意とする創造的対話の手法として「ワークショップ」や「ファシリテーション」の技術を紹介しています。問題解決の依頼を受けてから本当に解くべき課題に辿り着くまで、どのように関係者に問いかけを重ねればよいか、その具体的な技法について紹介し、さらに関係性が時々刻々と変化していく創造的対話のなかで、リアルタイムに出し入れする問いの技法を体系化しています。

学習環境デザインと知能システムデザインの研究でそれぞれ大学院を修了した筆者らが、『問いのデザイン』というタイトルで本を執筆することに躊躇がなかったわけではありません。個々の研究分野で磨かれてきた認知科学モデルや数理モデルの歴史から、それら教科書的なデザイン論の精緻さを嫌というほど学んできたからです。

しかし、個別の分野や事例に必ずしも明るいわけではない2人が、これだけ多様な分野から声をかけてもらえるということは、逆説的にではありますが、そこに共通の構造があるからだと考えるようになりました。

本書の製作をきっかけに筆者らがお互いの問いのつくり方をヒアリングし合い、共通点と相違点を見極めて言語化してきたなかで、まさに学習環境デザインや知能システムデザインの研究とも通底する学習観、システム観がやはり私たちの知的基盤となっていたことを発見し自覚する機会となりました。

企業、学校、地域ごとに、それぞれ異なる固有の問題を抱えるが故に、一番そのことに詳しいはずの当事者や関係者では向き合いきれない問題があります。豊富な専門知識や長年培った人的関係がかえって足枷となり、解くべき課題を構造上見えなくしてしまうのです。

そのときこそ、「問いの立て方」に注目をしてみてください。本書『問いのデザイン』によって、立ち塞がる問題が瓦解し、解くべき課題に皆さんが注力できる機会を増やすことができたら本望です。

2020年5月

安斎勇樹、塩瀬隆之

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。