世界のSDGs都市戦略

内容紹介

20都市に学ぶ課題解決と価値創造の実践

地球規模で複雑化する社会課題に都市はどう適応できるのか?レジリエンスをキーワードに、世界20の都市戦略と実践から持続可能な街づくりのヒントを読み解く。共通するのは共創による対話、課題発見と解決による価値創造。鍵となるのは協働、デジタル、コミュニケーション、そして一人ひとりの文脈に即したパーソナライズ。

体 裁 四六・256頁・定価 本体2400円+税

ISBN 978-4-7615-2783-9

発行日 2021-07-25

装 丁 黒崎厚志

ログイン

新規登録

レジリエンスをキーワードに、世界20の都市戦略と実践から持続可能な街づくりのヒントを読み解いた『世界のSDGs都市戦略-デジタル活用による価値創造』が7/25に発売となります。

20都市のとりくみから見えてきたことを、本書の著者であり国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の櫻井美穂子さんにお話しいただきます。

詳細

【出演者プロフィール】

解説

櫻井 美穂子

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授。

2005年慶應義塾大学総合政策学部卒業、2015年同大学院政策・メディア研究科博士課程修了。専門分野は経営情報システム。博士(政策・メディア)。

慶應義塾大学大学院特任助教、日本学術振興会特別研究員(DC2)、アグデル大学(ノルウェー)情報システム学科准教授を経て、2018年より現職。

聞き手

井口 夏実

学芸出版社編集部 本書編集担当。

はじめに

1章 SDGs時代の未来都市──社会課題の捉え方

1 社会・経済・環境の持続性を目指すSDGs

2 都市=システムの考えで、課題解決に近づく

3 SDGsと社会課題をどう結び付けるのか?

4 レジリエンス=SDGs実現の鍵?

5 本書の構成

2章 世界の都市におけるSDGs戦略

1 世界の都市に共通するアプローチとキーワード

2 共創とガバナンス

- ヴァイレ・デンマーク

- 鎌倉・日本

- シドニー・オーストラリア

- アテネ・ギリシャ

- ローマ・イタリア

3 経済のトランスフォーメーション

- ニューヨーク・アメリカ

- ソウル・韓国

- 黄石・中国

4 ウェルビーイングとコミュニティ

- ブリストル・イギリス

- メルボルン・オーストラリア

- 京都・日本

- シンガポール

5 気候変動・自然災害・人口減少

- サンフランシスコ・アメリカ

- バンコク・タイ

- チェンナイ・インド

- 富山・日本

6 デジタル活用

- グラスゴー・イギリス

- マラッカ・マレーシア

3章 SDGs達成を支えるツール

1 戦略作成、課題発見、政策立案をサポートするツールボックス

2 サイロ化(縦割り)から抜け出せ~協働と共創に向けたヨーロッパの実践研究から~

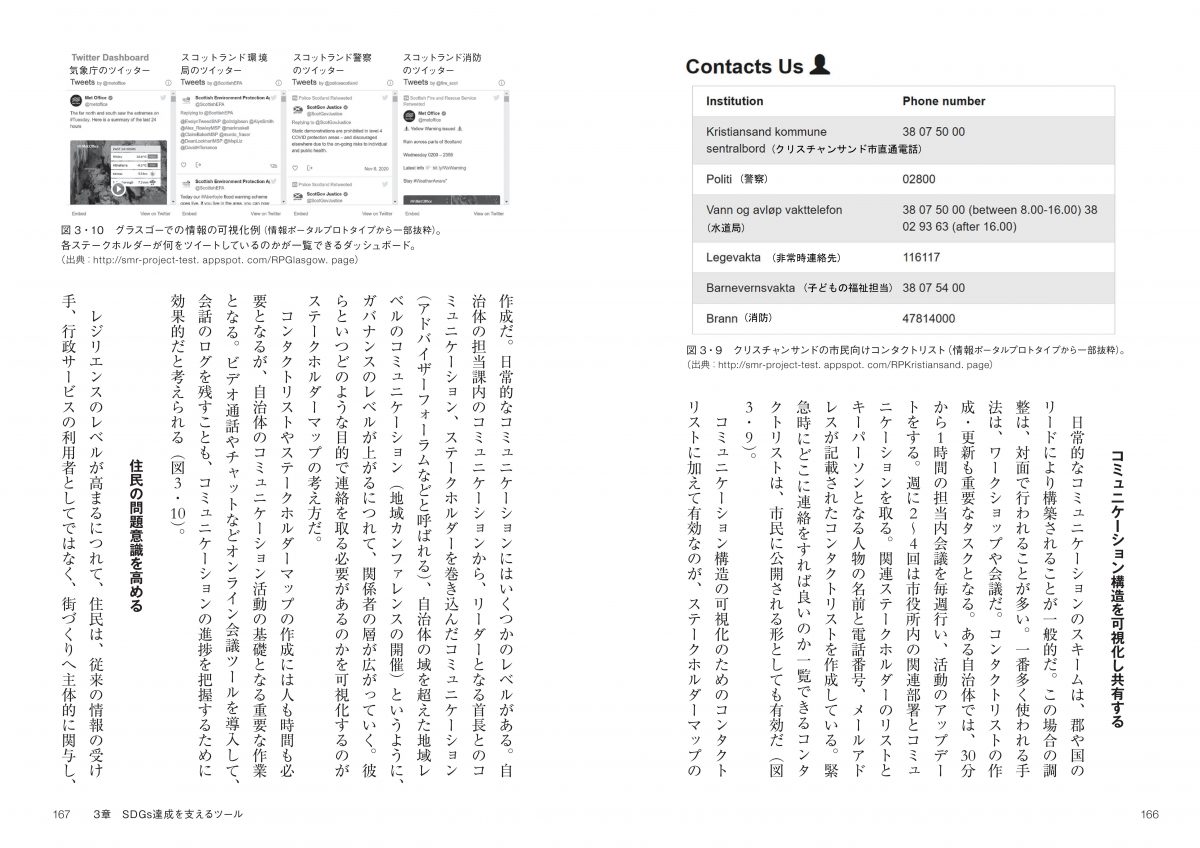

3 協働を実現するコミュニケーションのデザイン

4章 価値創造の鍵となるデジタル活用

1 デジタルトランスフォーメーションで価値の源泉が変わる

2 デジタル技術を導入して終わりではなく、その先のエンゲージメント/共創が重要

3 進化の鍵となるのは、都市の新しい価値創造モデル~ローカル情報の活用とパーソナライズ~

5章 日本のSDGs事例にみるDX

1 Fujisawa サスティナブル・スマートタウン

2 会津若松スマートシティ

6章 SDGs時代のスマートな社会デザイン

1 “豊かな暮らし”の実現方法~ウェルビーイングと暮らしやすさ(Livable)の達成に向けて~

2 SDGs時代のスマートな社会デザイン

おわりに

2015年9月、「私たちの世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development)」と名付けられた文書が、ニューヨークの国連本部で開催された国連総会で採択された。SDGsの名称で広く使われるようになった持続可能な開発目標が記された文書である。人類と地球の未来にとって極めて重要なアクションとして、2030年に向けた17のゴールと169のターゲットが設定された。全体として、〝誰1人取り残さない.開発を強く意識したゴール設定となっている。

この文書の前文には、次の5つのキーワードが掲げられている。

・人間:貧困と飢餓を終わらせる。全ての人が尊厳を持って、平等の精神と健康な環境を享受する。

・地球:持続可能な消費活動と生産活動、気候変動への対応を通じ、地球を守る。自然環境の劣化を防ぐことで、現在と未来の世代が満足な生活を送れるようにする。

・繁栄:全ての人が豊かな生活を享受する。経済・社会・技術の発展が、自然環境との調和のもと行われるようにする。

・平和:恐れや暴力から解き放たれた、平和で公正、包摂的な社会を実現する。平和の実現なくして持続可能な開発はなしえず、持続可能な開発なくして平和の実現はありえない。

・パートナーシップ:グローバルなパートナーシップに基づき、持続可能な開発目標を達成する。全ての国、ステークホルダー、人々の協力を得て、社会的に最も弱い立場にある人々に焦点を当てながら、世界的な連携を強化する。

本書は、“持続可能性”というやや抽象度の高いキーワードを、街づくりの観点から考察する。人間・地球・繁栄・平和・パートナーシップの全ての側面が絡み合い、私たちの日常生活を支える基盤となる“都市”に焦点をあて、2030年以降の未来に向かう都市の戦略について掘り下げるものだ。

持続可能性をどのように達成していくのか?に対する答えを導き出すための、本書の主なメッセージは次の通りだ。

SDGsのゴールである、持続的に発展する世界、社会、地域コミュニティについて、システム思考、デザイン思考、進化(トランスフォーメーション)、デジタル(ICT+データ)の観点から解説する。

SDGsが定める17のゴールは私たちの日常生活に密接に関係している。本書はゴール11「インクルーシブ、安全、レジリエントで持続可能な都市づくり」を中心とした、SDGsが掲げる都市づくりの観点から、SDGs時代の街づくりについて考える。考え方のベースとなるのは、持続可能性を社会・経済・環境の3つの観点から総合的に捉えるトリプルボトムラインと、都市そのものをダイナミックな1つのシステムとして捉えるシステム思考、そして国連の採択文書のタイトルにもなったトランスフォーメーション=進化の概念だ。本書では、進化について、レジリエンスのコンセプトから理解を試みる。SDGs時代を生きる未来の都市は、ICTとデータを使い社会課題に適応しながら「進化」を続ける、というのが本書の大きなメッセージとなる。

システムの基本構造は、インプット、プロセス、アウトプットからなる。世界の都市は、全ての人が取り残されることなく、安全で、レジリエントで持続可能な都市づくりを目指し、それぞれが抱える社会課題をインプットとして、課題を解決しながら街の新しい価値をアウトプットしていくことになる。課題発見と解決のための実践を反復するデザイン思考の考えが生きてくる。課題解決に向けた反復の過程を、本書で「都市の価値創造システム」と名付けている。自身を進化させるメカニズムを内包した課題解決システムとしての都市、と言い換えることも可能だ。

都市が抱える社会課題を解決するのは、その土地に住む人々、企業や団体などの組織だ。これらのステークホルダーが、自身や地域が抱える課題を認識し、解決に動くことが、「都市の価値創造システム」の第1歩となる。住民に最も近い存在である自治体が、ステークホルダー間のコーディネートをしたり、ファシリテーターとしてシステム全体の舵取りをする。「都市の価値創造システム」には、課題を解決し価値を創造するためのメカニズム(仕組み)がある。

日本や世界のSDGs街づくり事例を踏まえながら、戦略のエッセンスを深堀する。キーワードは、協働・共創、コミュニケーション、価値創造。

本書では、世界の都市が、レジリエンスや共生をキーワードとしてSDGsの掲げたゴール群の達成を目指す戦略を、SDGs街づくり事例として紹介する。そこで描かれるのは、ダイナミックに変化する様々な荒波を乗り越え進化する都市の姿である。レジリエンスは、都市における個人、コミュニティ、組織、ビジネス、そして社会システムが、社会課題に適応しながら持続的に成長していく能力を問う。

各都市は、課題解決に向けた思考方法や行動様式としてレジリエンスの考え方を用いている。複雑化・多様化する社会課題の相互関係の理解と、解決に向けた実践活動の両輪により、持続可能な社会の実現を目指している。それぞれの都市が抱える課題には共通点もあり、独自性もあるが、同じ状況の都市は1つとしてない。街が発展してきた歴史的な背景、バックグラウンドの異なる住民を抱え、社会課題は多様な分野に広がる。問題解決のために力を入れる焦点も、異なっている。

各都市のダイナミックな特性を前提としつつ、戦略のエッセンスを深堀りすると、多様性、市民参加、コミュニティ、自然との共生、健康、協働、共創、デジタル、信頼、オープン、インフラ――というキーワードが浮かび上がる。多分野の様々なステークホルダーとの協働と、市民参加による課題解決のアプローチ(共創)、地域コミュニティの強化を課題解決の原動力として、気候変動や自然災害に対応し、地球を次世代に残すため自然との共生を目指す。ごみゼロやサーキュラーエコノミー、シェアリングエコノミーなどの新しい形の経済活動や、自然との共生と人々の健康増進をセットで進めるなど、課題解決の過程で新しい生活の価値観が生まれている。行政と市民の間の信頼関係は、街づくりを進める上で今も昔も変わらず重要なキーワードだ。都市生活を支えるインフラは、道路や橋、交通システムなどのハード面だけではなく、教育、文化、歴史といった様々な側面を持っている。街の進化を支えるのは、多様な主体間のコミュニケーションや情報交換だ。

本書では、学術的知見に基づき開発された、戦略の実践をサポートするツールボックスも紹介する。

協働・共創、コミュニケーション、価値創造を実現する上で鍵となるデジタル活用について、考え方のベースラインを提示する。対応の鍵は、ローカル情報の活用とパーソナライズ。

本書で提示する「都市の価値創造システム」は、進化のメカニズム(仕組み)を内包する。社会課題を解決し価値を創造しながら進化するメカニズムの原動力となり、動かしているのがICTであり、データである。デジタルトランスフォーメーション(DX)のエッセンスを取り入れながら、SDGs都市戦略におけるデジタル活用について考察する。

システム思考に基づくと、DXの本質=システムのプロセスを変革すること、となる。プロセスを変革することで、アウトプットに新たな価値を加える。街づくり分野、特にデジタルガバメントにおけるDXにはいくつかのプロセスがある。業務を自動化・デジタル化するデジタイゼーション、組織内部の意思決定や業務のやり方を変えるデジタルガバメント、外部組織との関係性を変化させるデジタルガバナンス、そして地域特有の課題や住民1人ひとりのニーズや状況に寄り添う文脈化だ。誰1人取り残さない、とのSDGsの精神にのっとると、SDGs時代のデジタル活用は文脈化を目指すべき、というのが本書のもう1つの大きなメッセージとなる。

本書では「文脈化」の実現方法として、必要な人に、必要なとき、必要な情報やサービスが届くパーソナライズの観点を提示する。パーソナライズサービスや情報提供の実現には、街中で生成されるローカル情報―移動体(車など)情報、人流情報、気象情報、施設情報や決済情報など-と、パーソナル情報-私たち1人ひとりの個人情報(氏名や世帯構成、関心事項など)、健康情報(生まれたときからの疾患歴含む)、住環境情報など-の活用が欠かせない。ローカル情報とパーソナル情報の組み合わせで実現するサービスの例としては、土砂災害や洪水の恐れが高いエリアに住む人に避難を促すメッセージを個別送信する、混雑を避けながら目的地に移動するための手段を提案する、などが挙げられる。

DXの実践は、スモールステップでできることから、が大切だ。現場のニーズに合わせた、柔軟で機動的なシステムのデザイン手法として、フルーガル(質素な、質実な)の考え方を紹介する。加えて、国内のスマートシティの実践例を紹介する。

SDGs時代のスマートな社会デザインを構想し、デザイン思想(プリンシプル)を提示する。

「都市の課題解決システム」が内包する、進化の(課題解決をしながら新しい価値を創造する)メカニズムは、次の5つである。

①知識創造:社会課題を解決するために、教育プログラムを通じた個人と組織のエンパワーメントが実行される。他都市の事例をケーススタディするニーズが高まり、都市間連携による経験や知の共有が行われる。

②エンゲージメント/コミュニティ力:住民と行政の関係性が変化する。コミュニティ力の強化や共創のためのコミュニケーション活動が行われる。行政サービスへの物理的なアクセスだけではなく、自治体や地域への心理的な近さと信頼関係が重要となる。

③サービス創出と提供:グリーン産業、交通システムの刷新、モビリティサービスの拡充、文化・クリエイティブ産業の強化により、新しいサービスが創出される。実際のサービス提供の前に、リビングラボ形式による実験的な実装を踏むのが主流となっている。

④ローカル情報の活用:リアルタイムデータに基づいた政策立案と、データ分析に基づいた意思決定を推進する。センサーなどから取得したIoTデータを一元的に管理し意思決定やサービス創出につなげる。

⑤パーソナライズ:デジタル活用によって、街のサービスが「誰にとっても一律の同じサービス」から、「あなただけのサービス」へと進化する。社会や人々の多様性を許容し、寄り添うことで新たな価値を創出する。

繰り返しになるが、進化のメカニズムを支えるのはICTとデータ活用だ。本書の最後に、都市の進化と持続性を支えるためのデザイン思想を提示する。情報システムに関しては、データ基盤(クラウド)+(ユーザーの)共通認証+カスタマイズ可能なアプリケーション+データ連携APIと、データ連携のルールが重要となる。さらに、エンゲージメントを高めるためのユーザー体験の向上、共創をデザインしファシリテートする主体や、実践をサポートするツールの重要性を説く。

SDGsの考え方のベースとなったトリプルボトムラインは、社会・経済・環境それぞれの持続可能性を説く。競争ではなく共生、2+2を4ではなく5以上と捉える協働や共創の考え方が鍵となる。本書でご紹介する進化(レジリエンス)の概念とシステム思考、デジタル活用のエッセンス、そして国内外の街づくり事例を通して、2030年代につながる都市戦略のヒントを見出していただければ嬉しい。

櫻井美穂子

7年前、蜃気楼のようなサンフランシスコの街並みを、対岸のアラメダの浜辺から眺めながら、遠くに来たなぁと思いました。2011年の東日本大震災の後、被災された自治体の情報システムに関する調査研究を行い、自治体のみなさんの使命感と、被災者に寄り添う姿に心を揺さぶられました。研究の過程でレジリエンスとデザインサイエンスの考えに出会い、情報技術が組織や社会、人々の生活に与えるインパクトを研究する経営情報システム学を学ぶため、アメリカに渡りました。アメリカでの経験は、その後私をノルウェーに連れていくことになる、私にとって世界への扉の第一歩でした。世界では、レジリエンスが社会システムの観点から議論され、持続可能な都市の未来を創るための重要なキーワードになっていました。

研究者に必要な資質や、やるべきことを教えてくださり、世界への扉を開いてくれた國領二郎先生と、リチャード・ワトソン先生に感謝します。ワトソン先生は、アメリカで私を家族のように受け入れてくださいました。とてもたくさんのことを教わり、これ以上ないほどよくしていただきました。私は何もお返しできませんでしたが、ペイフォワードだから、私が将来同じことを次世代にしなさい、と言って。

ノルウェーでも、アグデル大学のみなさんが家族のように受け入れてくれました。本書でご紹介したEUの大型プロジェクトに関わることになったので、ヨーロッパ中を駆け回る毎日でした。国籍も文化も習慣も考え方も専門領域も、すべてが異なる多様な人たちとの出会いと協働は、私の人生に最も美しい彩りを添えてくれました。専門分野は違いますがお互いの意見や研究方法を尊重し合い、より良い未来のために努力を惜しまない人たちでした。オンオフの切り替えを大事にして、人生を存分に楽しんでいました。私自身もとても楽しく、人生における価値観や考え方が180度変わりました。アグデル大学の同僚と、苦楽をともにしたプロジェクトメンバーに心から感謝しています。

ノルウェーでの仕事や暮らし、ヨーロッパの街の美しさや歴史・文化に強く惹かれ、永住を考えましたが、日本への帰国を選択しました。日本で温かく受け入れてくれ、今の私の研究活動を支えてくださっている国際大学GLOCOMの皆さんに感謝します。また、様々なプロジェクト活動をサポートいただいている自治体と企業の皆さんに感謝いたします。

最後に、この本が形になるきっかけをつくってくださった、上田真理さん、武藤真祐先生、古川雅子さんに御礼を申し上げます。これまで世界で積み重ねた実践研究を、素敵な本にまとめてくださった井口夏実さんと学芸出版社さんに感謝いたします。また、出版にあたり、住総研から助成いただきました。ありがとうございます。お忙しいなか時間をとって、取材に応じていただいた全ての方にも御礼申し上げます。

学術研究が社会にどのように貢献できるのか、アメリカとヨーロッパでたくさん議論をしました。実務家と研究者の視点や思考の違いを理解し、補い合った共生の先に、より良い未来が創れると信じています。これまで世界中の先生方から授けていただいたものを私自身もペイフォワードできるよう、精進します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2021年7月

櫻井美穂子

開催が決まり次第、お知らせします。