連載「食と建築をめぐる対話」(1)後編|藤原辰史(農業史・環境史)×正田智樹

イタリアの食の生産現場に訪れると、

さんさんと降り注ぐ太陽の下で育てられるレモンを支えるパーゴラや、

冷気からぶどうを守る象徴的なパーゴラの石柱、

眼鏡が曇るほどの湿度の中で生ハムにカビを生やすための発酵・熟成室といった、

美味しい食の背景には建築が関わっていることに気づいた。

そこには普段目にする建築とは少し違う、

食の生産ならではの建築の形や素材の使われ方があった。

(本書「はじめに」より)

『Foodscape フードスケープ 図解 食がつくる建築と風景』(正田智樹著、10/10発行)では、ワインやレモン、醤油や日本酒、イタリアと日本の食の生産地16か所を詳細図で読み解きます。

各地の生産者を取材した著者・正田智樹さんが描くのは、光・風・熱を活かし、自然のリズムとともに生きる人と食と建築の関係。

この連載では、農業史・環境史の研究者・藤原辰史さん、建築家・塚本由晴さんとともに、土地の気候や地形に応じた人の暮らし、それを支える、食と建築を語ります。

正田智樹(しょうだ ともき)

1990年千葉県生まれ。東京工業大学大学院建築学専攻修了。一級建築士。2016-17年イタリアミラノ工科大学留学。現地ではSlow Foodに登録されるイタリアの伝統的な食品を建築の視点から調査。2018年-現在会社員。著書に『Foodscape フードスケープ 図解 食がつくる建築と風景』(学芸出版社)。

藤原辰史(ふじはら たつし)

1976年、北海道旭川市生まれ、島根県横田町(現奥出雲町)出身。京都大学人文科学研究所准教授。博士(人間・環境学)。2019年2月には、第15回日本学術振興会賞受賞。著書に『ナチス・ドイツの有機農業─「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』『ナチスのキッチンー「食べること」の環境史』『食べるとはどういうことか』『分解の哲学ー腐敗と発酵をめぐる思考』『植物考』ほか多数。

(左:正田智樹さん、右:藤原辰史さん)

(前編はこちら)

人と社会を耕す建築

藤原

それにしても、消費者と生産者に任せておけばいいじゃんというところに、あえて建築家が入ってくるのはどういうことなんだろう。

僕なりに解釈すると、正田さんは食のおかしな状況を生み出しているフードシステムに対して、漏れをつくり、開口部を広げて微生物を入れさせる。そうした方が食が美味しい、だったら人間だって美味しくなるよねと、建築家として既存のシステムを分解して腐らせていくことを、遠からぬ未来に目指してらっしゃるんじゃないでしょうか。じゃないと、この生き物を扱っている構築物に着目されないと思うんです。

人間もナマものなんだから、もっとスローフード的な、スローヒューマン的な側面があってもいいのに、私たち自身も自ら商品となって労働賃金を受け取り「この部分をあなたたちに捧げます」って言って大学や企業で働いているわけですよ。

そうじゃなくて、土壌のエキスを吸って、植物みたいに太陽をいっぱい浴びて、土地の水をガボガボ飲んで、ローカルに根差した人たち、そういう風な商品にあてはまらない「スロー人」っていう射程を僕はこの本から考えましたね。

正田

漏れをつくり風や光、微生物の出入りを建築に組み込むことは食の生産にとってとても大事なことですが、同時にそこにいる人々の感受性を鋭敏にすることにもつながっていると思います。

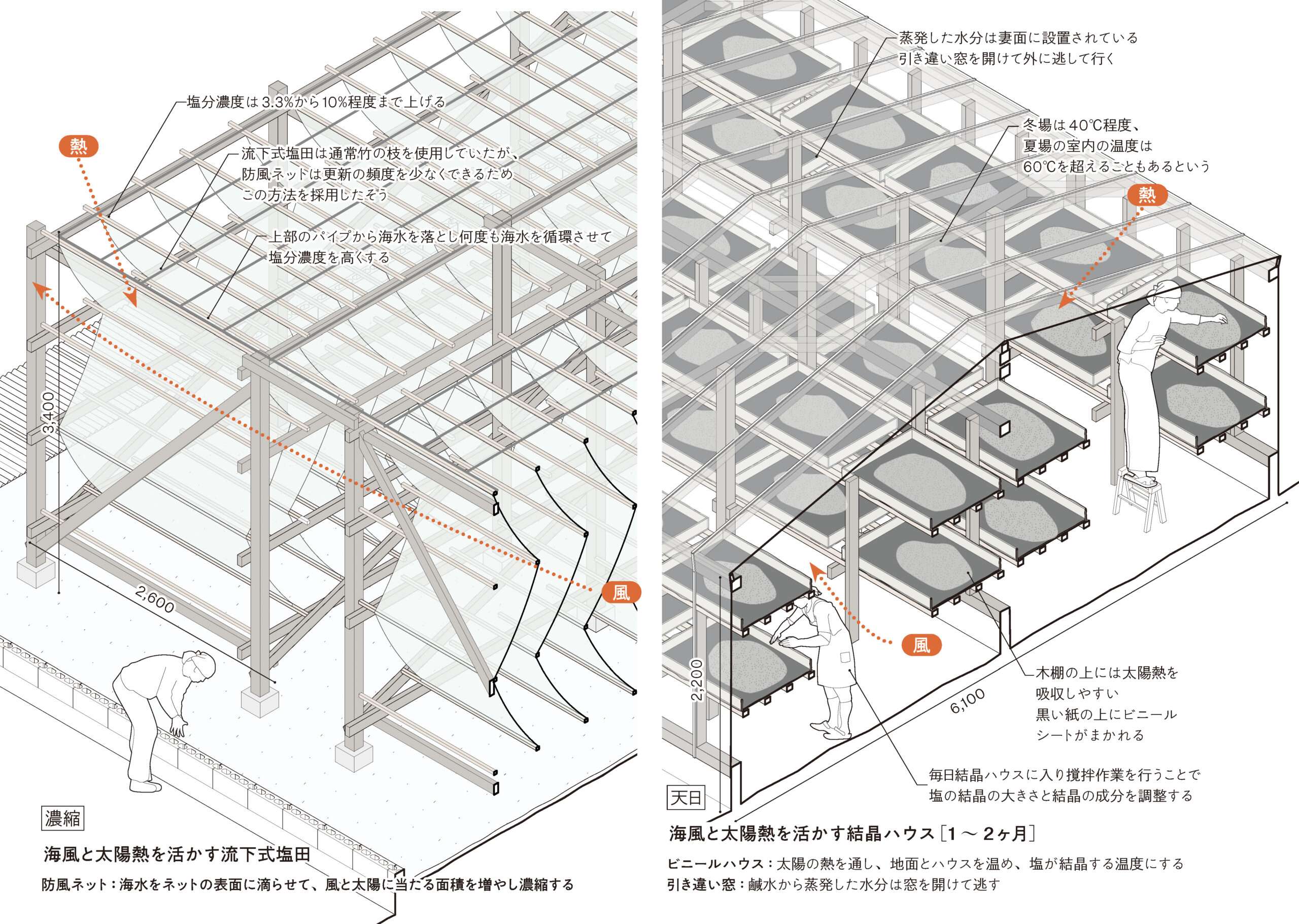

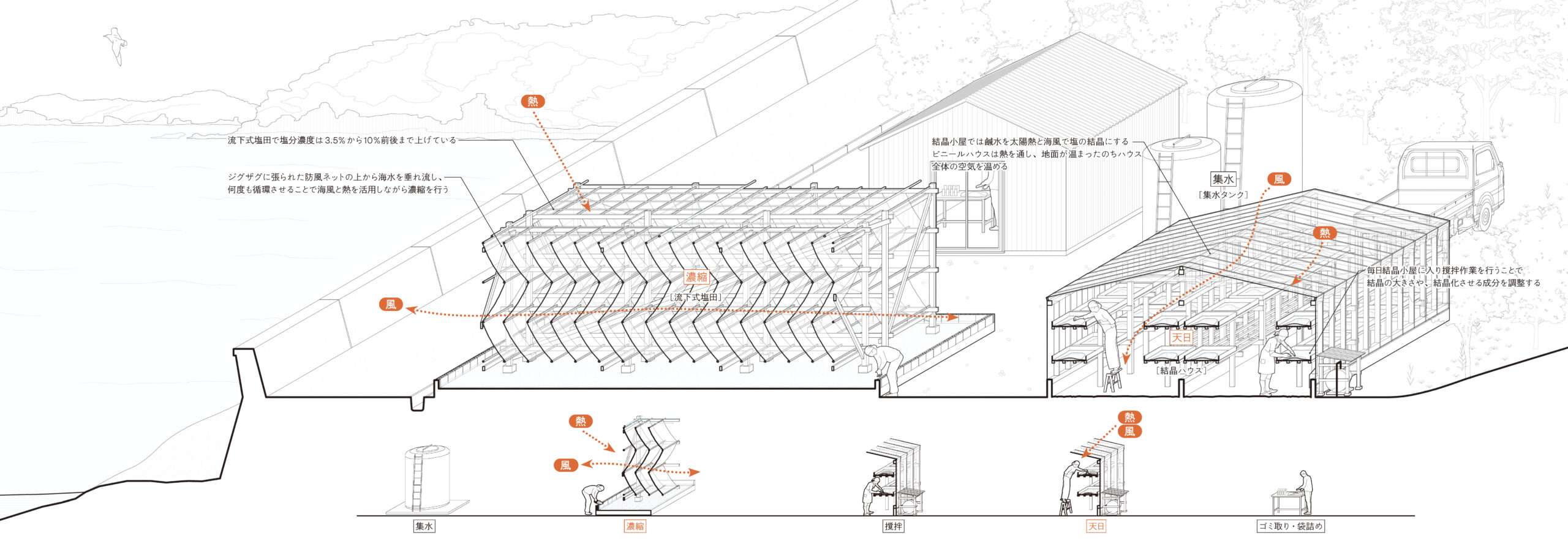

塩づくりで60℃近いビニールハウスで天日作業をされてる職人さんや生ハム工場でものすごい湿度の中で熟成を進めている人々、それは食べ物のための環境ですが、なぜかそこにいる人たちはいきいきと働いているように感じます。

それは建築や道具を通して身体の延長に光や風といった自然とのつながりを感じているからではないのかなと。

藤原

おそらく正田さんの調査された建物をあえてスロー・フードスケープと呼ぶならば、これらが「ダダ漏れ」なのは、人間も一緒に耕されていて、つまり社会関係も生まれているのではないでしょうか。

ファスト・フードスケープは、人間と人間を「顧客と売る側」「売り手と買い手」の関係に固定化してしまうけど、スロー・フードスケープはおそらく同時に社会の間にも隙間をつくって風通しをよくし、あなたは労働者、あなたは顧客、私はつくり手、私バイト、といった固定化から免れている。というのが私の考えで、正田さんはそれを目指されているように思ったんです。

正田

まさにそうですね。食べ物の生産って収穫の時期が決まっているじゃないですか。イタリアでもぶどうの栽培は地元の人がやるけど、ワインづくりになると若い人が一気に都市から流れ込んでくるんです。祝祭性も生まれていろんな人が関わる。

だから普段自分が労働者としての役割を担っていても、関わり代を設計することで、役割から一度解放されて違う役割に入っていく。そこを建築が仲介できるのかなと。

中動態の設計者

藤原

いや例えばね、この調査って、もっとロハス的な簡単な話で終わってもよかったわけです。おいしいワインがこういう見た目が綺麗な建築でできていて、という話をすればいいんです。

でも、それだけでは収まらない話をされていますよね。フードシステムまで足を踏み入れている。

正田

食を中心にしてできた建築って自然にすごく敏感で、「ダダ漏れ」なりの構築の仕方がある。

例えば熱を蓄える石柱は食の生産に限らず他の建築にも応用ができる。自然と連関する建築を、食の建築から学ばせてもらっているというのが一つ。

もう一つはフードシステムに切り込んで風景を更新していきたい思いがある。建築の問題と食の問題、両方にくさびを打ちたい。

藤原

少年のようなことを言いますけど、建築って私にとってすごく夢を与えてくれるもので、リアリズムに行き過ぎると地味で残念なんです。

正田さんにも大胆なビジョンを見せていただいた。現実との折り合いは大事ですけど、折り合いだらけの言説ってよくない。今生きているこのシステムがあなたの生きるべき唯一のシステムではないんだよ、という夢の見方はあってもいいと思うんです。

幸いにも物を書くことも設計も、全く違った世界を見せられるジャンルなので、あり得る選択肢を見せることで共闘できたらいいですよね。

正田

僕はここから建築の設計と研究で実践していかないといけない。藤原さんのような研究者や、実際に食をつくられている方とネットワークを広げたいとも思います。

藤原

農家、漁家、林家など一次産業に携わっている方たちとの連関の中で、設計者は中動態的に置かれていて、ただ耳を澄ませて線を引いたらこうなりましたみたいな建築が思い浮かびました。

正田

「設計者酵母菌」みたいな。

藤原

そう、「設計者酵母菌」。私は発酵のスターターでした。そんな世界、かっこいいですよね。

正田

かっこいいですね。

藤原

思想もそうありたいな。カントやヘーゲルを読んだ、学んだじゃなくて、カントやヘーゲルを心に取り込んで、いつの間にか別の人とつなげているような、そういう風な言語建築をしたいもんです。

(2023年5月26日、京都大学にて収録)