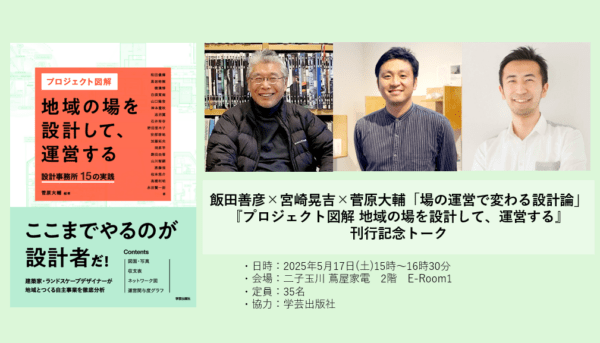

プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する

内容紹介

場に投資し自ら価値をつくりだす設計運営術

建築・ランドスケープを仕事にしながら飲食・宿泊施設、銭湯等を運営する設計者たちの15拠点を図解。図面や写真から読み解く、複合用途の計画やまちへ開く居心地の設計手法。収支表・運営関与度グラフで分析する、経営管理や組織運営と持続性。ネットワーク図で可視化する、生活圏での活動と地域内外に拡張する協働体制。

菅原大輔 編著 和田優輝 他著

| 体裁 | A5判・192頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体3000円+税 |

| 発行日 | 2025-03-10 |

| 装丁 | 和田昭一(Pass CO., LTD.) |

| ISBN | 9784761529192 |

| GCODE | 2346 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル | 建築一般 |

紹介事例マップ

目次

はじめに|空間と経営の可能性を切り開く場の運営

地域拠点開業年表

第1部 拠点を開いてきた建築家たち

Interview

01 まちが設計者を変える

神奈川・横浜市|Archiship Library & Cafe|飯田善彦(株式会社アーキシップスタジオ)

02 交差点のような仕事場をつくる

東京・渋谷区|社食堂|谷尻誠・吉田愛(SUPPOSE DESIGN OFFICE)

03 ひとりの市民としてローカルを掘る

東京・台東区|HAGISO|宮崎晃吉(株式会社HAGISO)

第2部 設計して運営する15の地域拠点

まちとつながる15の地域拠点MAP

投資フェーズ

01. 東京・調布市|FUJIMI LOUNGE|

交流と交通の拠点として回遊性をつくる

菅原大輔(SUGAWARADAISUKE建築事務所 株式会社)

02. 岡山・津山市|LAB Tsuyama|

未来の文化を共創するリビングラボ

和田優輝(株式会社 和田デザイン事務所)

03. 熊本・中央区|神水公衆浴場|

有事にそなえる地縁の種まき

黒岩裕樹(株式会社 黒岩構造設計事ム所)

04. 東京・多摩市|STOA|

地域文化をつなぎ合わせ、新たな集住帯を育てる

横溝惇(スタジオメガネ)

持続フェーズ

05. 大阪・中央区|上町荘|

大きな開口でまちと接続するシェアスペース

白須寛規(design SU建築設計事務所)・山口陽登(YAP.Inc)

06. 東京・渋谷区|ミナガワビレッジ|

地域を引きあわせるハブを担う

神本豊秋(株式会社 再生建築研究所)

07. 山形・山形市|Day&Coffee|

事業を行い、まちのデザインに関わる

追沼翼(株式会社 オブザボックス)

08. 東京・大田区|ノミガワスタジオ|

自分ごと化する場づくり

石井秀幸・野田亜木子(株式会社 スタジオテラ)・安部啓祐(Baobab Design Company)

09. 京都・宇治市|カレー設計事務所|

食を起点に人がつながる場をつくる

加藤拓央(カレー設計事務所)

多拠点化フェーズ

10. 香川・高松市|仏生山温泉/仏生山まちぐるみ旅館|

日々の暮らしの中からまちが良くなること

岡昇平(設計事務所岡昇平)

11. 東京・江戸川区|西葛西APARTMENTS-2|

「働く、商う、住む、集まる」がつくる小さな生活圏

駒田由香(有限会社 駒田建築設計事務所)

12. 富山・南砺市|Bed and Craft LOUNGE+nomi|

観光客と職人の新たな付き合い方

山川智嗣(株式会社 コラレアルチザンジャパン)

13. 東京・渋谷区|SMI:RE YOYOGI/SMI:RE YOYOGI ANNEX

不動産事業で地域を変えるスイミー型まちづくり

進藤強(株式会社 ビーフンデザイン一級建築士事務所)・松本悠介(松本悠介建築設計事務所)

14. 徳島・美馬市|みんなの複合文化市庭 うだつ上がる|

河川交易を編集し、新しい地域文化をつくる

高橋利明(TTA+A 高橋利明建築設計事務所)

15. 長野・立科町|アツマルセンター立科/町かどオフィス|

地域のストックを活用してまちを耕す

永田賢一郎(YONG architecture studio・合同会社T.A.R.P)

おわりに|道具としての建築、手段としての設計

空間と経営の可能性を切り開く場の運営

菅原大輔

フランスの建築設計事務所で働いていたころ、パリ4区のアルシーヴ通りにあるレンゾ・ピアノのオフィス〈Renzo Piano Building Workshop〉の前でよく足を止めた。〈ポンピドゥー国立芸術文化センター〉を設計した、世界の建築家たちが憧れる巨匠のオフィスは、通りに面した1階が大開口の模型制作室で、世界中で進む様々なプロジェクトの模型をつくっていた。見慣れた様子で通り過ぎていく人もいれば、しばし足を止めて制作工程に見入る人もいる。ビルの一室で人知れず営まれる“普通の” 設計事務所とはまったく違う、世界最先端のクリエイティブが日常生活と隣り合う風景に衝撃を受け、「いつか路面店の設計事務所を持ちたい」と思った。

レンゾ・ピアノのオフィス

同時に、すべての人がまちを自分の場所として使うパリという都市自体にも、強く惹かれた。日本の公共空間にも今でこそ多様な居場所や賑わいが生まれつつあるが、2000年代当時の日本の屋外空間では考えられない豊かさが、パリにはあった。広場や道路にまで広がった飲食店のテラス席で人々は歓談し、朝のマルシェや蚤の市、ツール・ド・フランスなどの大型スポーツイベント、政治的な集会も頻繁に催されていた。都市スケールで場を美しく使いこなすパリの人々の価値観は、単身渡仏し現地の設計事務所で働き始めたばかりの私にとって、何よりも新鮮だった。このときに培った広域で地域を見る視点は、「まちと建築の設計」に取り組む現在の自分を形づくるきっかけとなった。

2007年に3年間働き暮らしたパリから帰国し、自身の事務所を立ち上げた。パリでの経験から、小さいスケールでも即効性と実効性をもってまちに直接関与できる地域拠点の運営は、建築設計の立場からまちの更新に関与する手段として最適だと思っていた。しかし初めて事務所を構えたのは、恵比寿のビルの一室だった。東京の地上階は商業価値が高く、独立したての設計事務所には手が出る賃料ではなかった。

12年後の2019年、かねてから探していた手頃な路面物件が見つかったため、事務所を調布市富士見町に移転した。地上3階・地下1階のペンシルビルで、2階・3階を事務所の占有スペース、1階のカフェと地下の模型室はまちに開き、設計事務所に併設する形で、地域拠点の運営を始めることになった。これが本書で紹介する事例の一つでもある〈FUJIMI LOUNGE〉だ。

いち経営者としてローカルに関わると、地域の解像度が格段に上がる。第2部の事例01(p.32)に詳しいが、カフェを開業するため、地域の特性や利用者のニーズを入念にリサーチすることとなった。設計と並行して場の運営を始めると、客単価と席の密度の関係やオペレーションと視線誘導の関係といった、空間設計の前提となる場の使い方を日常的に意識するようにもなる。一方、地域の拠点づくりとしても、リサイクル品やご近所情報を交換する場となるバザーを開催したり、地域に潜んでいたクリエイターたちの発表の場として商品棚の一部を開放したりと、まちの人々と顔の見える距離感でイベントを企画し始める。おのずと地域の課題や可能性への解像度も上がり、結果として、自治体や地域住民と連携して行う社会実験や地域イベントのディレクションやマネジメント、コーディネート業務といった、いわゆる設計に留まらない仕事の依頼も多く舞い込んでくるようになった。本業の設計者としても、企画運営や経営面でも伴走できる人材だと認知されたことで事業計画など設計の前段階からの参画が可能となり、より踏み込んだ設計提案ができるようになった。

〈FUJIMI LOUNGE〉でのワークショップやイベント

ボトムアップなアプローチが必要となった3.11以降の広がり

事務所や活動拠点の一部、もしくはその全体を地域に開く場の運営を通じて、地域の当事者となり、まちの営みに積極的に関与する設計事務所は、近年多く見られるようになった。こうした拠点運営の動きを大きく後押ししたのは、2011年の東日本大震災だ。被災地の復興支援のあり方を問題提起として、自身の身体スケールでものを考え、その先で広域な地域課題と真摯に向き合うボトムアップなアプローチをとる設計者たちが増えたし、長期的・献身的に伴走するプロセスを重視した建設プロジェクトも増えた。成長前提であった近代では、設計者は要求されるハードの設計にのみ向き合っていればよかった。しかし、限られた予算と資源を生き抜く縮退社会では、設計の周辺や前提を横断的に捉え、ハード(空間設計)とソフト(運営)の両面からテコ入れできるマルチな人材が求められる。建築を専業とする働き方だけでなく兼業の可能性も言及されるようになった。

その延長線上にあるのが、当事者として関わるという選択肢だ。敷地の課題を個性と読み替え、あるいは見過ごされてきた資源を掘り起こして価値化することを職能としてきた建築家・設計者だからこそ、当事者となれば強い。本書は、こうした活動を2011年以降先駆的に切り拓いてきた3名の建築家へのインタビューと、各地で地域拠点を運営している15名の実践から、設計者の新しい職能を示すことを目指している。

第1部「拠点を開いてきた建築家たち」では、場の運営を始めた経緯や拠点運営から得られた視野の広がりについて、3組の建築家にお話を伺っている。名実ともに建築家としての地位を確立しながらも、場を運営する設計者の存在を切り開いた株式会社アーキシップスタジオの飯田善彦氏、異業種展開をしつつも新たな拠点を構え、場の設計と運営を活動の中心に据えるSUPPOSEDESIGN OFFICEの谷尻誠氏・吉田愛氏、表通りから裏路地まで谷中というまち全体を俯瞰し設計・運営を行う株式会社HAGISOの宮崎晃吉氏だ。

第2部「まちとつながる15の拠点」では、カフェなどの飲食や物販店舗、シェアキッチン、シェアオフィスやシェア工房、宿泊施設、入浴施設と多様な15拠点の設計者に、場の設計・運営の実態を克明に書き下ろしてもらった。東京都心部から郊外、地方都市や中山間地域と多様な地域与件を解きながら、自身の拠点で住民と膝を突き合わせ、まちの風景や文化を継承しつつ、まだそこになかった新しい風景を生み出し続ける設計者たちだ。これらの拠点での複合用途の計画、まちへ開く居心地の設計手法を、豊富な図面・写真から読み解いている。場の維持には欠かせない経営管理や組織運営については、モノ・コト・ヒトを本業といかにシェアし、一石二鳥、三鳥の場づくりを実現しているのか、経営上の工夫がわかるように初期投資額/月の収支表を可能な範囲で明かしていただいた。また、運営する場を起点とした生活圏での活動と、地域内外に拡張する協働体制を可視化するネットワーク図も作成してもらっている。

第1部の建築家3組と第2部の15拠点の開業年表(p.10)、15拠点はマップ(p.28)も収録し、立地・時間軸での広がりを俯瞰することも試みた。

ソフトとハードを横断するローカルな建築実践から始める

空間の居心地や複合する用途の計画を「運営」の現場で模索しながら「設計」と向き合う私たちには、ソフトとハードを横断する日々でこそ生み出せる「空間」があるはずで、そこに新しい設計者の職能が見出せるのではないか。そうした期待から本書では、拠点の企画立案・設立・運営すべてを「空間設計の思考プロセス」と捉えている。これは筆者が〈FUJIMI LOUNGE〉を始めてから、同業の建築家にしばしば「拠点運営は本業(設計活動)の足枷なのでは?」という趣旨の質問を受けた経験から得た視点だ。確かに6年経った今も、場を維持存続させること、つまり「利益を出す」運営の難しさは日々痛感するところだ。設計に専念していたころに比べると、こなすタスクは格段に増え、空間設計だけでなく業態やプログラムの改善や変更、最適化、取扱商品の発注管理、ポップやサインのデザイン、商品の陳列方法から立地特性の分析と集客状況の変化に、日々目を向けなくてはならない。文字通り悪戦苦闘の日々を送っている。

しかしながら、こうした拠点運営の日常、つまり一見「設計」から遠ざかっていると思われがちな時間にこそ、空間の形態や素材の根拠となる、デザインの手がかりが潜んでいたりするのだ。また、専門分化された領域を踏み越えて与条件を問い直し、膨大な変数一つひとつを相手にゼロから設計対象を組み立てるという、デザインの根源的な面白さにも気づくことになった。理解が深まるにつれ、出店位置に合わせた業態選定や商品開発、商圏に最適な集客方法など、与条件との行き来から空間を構築する思考が習慣化していく。場の運営を通して、空間と経営の可能性を切り開きながらデザインの核心に踏み込む毎日だ。

拠点を通して、変わり続ける

とはいえ、これらの気づきは〈FUJIMI LOUNGE〉での筆者の経験に偏った視点であって、「設計と運営の最適な関係」は当然ながら、開業歴や業種、場の維持に必要な収益率によって、15拠点でそれぞれ大きく異なる。その違いを踏まえつつも各事例を読み通す軸と位置づけたのが、「運営関与度グラフ」だ。創業から運営の関与度合はどう変化し、現在の業態はどうなのか。また今後10~20年後も現場で運営に関わり続けたいのか、あるいは活動を拡張・多拠点化し、運営主体は他者へ受け渡すことを望んでいるのか。縦軸を経営フェーズ・横軸を設計者の運営への関与度合として、現在地と目標地点を表現してもらった。このグラフをもとに、15拠点を投資フェーズ持続フェーズ多拠点化フェーズの3つに分類している。

[投資フェーズ]設計事務所の経営によって地域拠点の運営を支えている、もしくは開業したばかりで運営方法を模索している状態である。

[持続フェーズ]拠点の運営単体でも収益バランスが保て、持続的な運営が可能な段階。活動を継続することで運営スキルを深めたり、新しい企画や業態に挑戦したりする状態である。

[多拠点化フェーズ]継続的な運営の知見をもとに、同業種の広域展開や地縁・地域特性を活かした新事業への挑戦などで多拠点化し、さらなる事業展開を行っている。拠点運営が設計事務所の経営を大きく牽引している状態である。

いちおう断っておくが、そもそも多拠点化を目指さない事例も多いので、多拠点化フェーズが投資フェーズ・持続フェーズより優れた活動であるというわけではない。一方、共通しているのは、15拠点すべてが収益性を超えた志を持って運営されていることだ。当然ながら場の価値は、取り巻く地域や人と切り離せるものではない。拠点単体ではなくエリア全体で新たな価値をつくる行為には時間がかかる。金銭を介さない価値の交換、地域課題の発掘や地元住民同士の関係構築など、場の収支として数字に表れない価値づくりを優先する事例も少なくない。本書が収支表だけでなくネットワーク図を収録するのは、そうした数字上に表れない、創発の現場のリアリティを感じ取ってほしいからである。

災害対応や地域福祉、あらゆる一手が公助から自助・共助へとシフトしつつある縮退社会に、本書の15事例は新しい職能の思想と運営手法を示してくれている。いずれも、今の時代を拓く「まちと建築の設計」手法ではあるが、その手法自体も時代が求める最適な形として変わり続けるだろう。これらの事例が、さらに新しい職能へ挑戦する仲間の一助になればと考えている。

道具としての建築、手段としての設計

私の好きな映画、「2001年宇宙の旅」の冒頭、原始人が動物の骨に打撃の機能を発見し、大空に投げたその骨が宇宙船に代わるシーンがある。そこに示されているのは、人類における道具の重要性である。人類は、道具の発見によって厳しい自然環境を生き延び、動物の中でも文明を圧倒的に進化させてきた。人類の歴史は、道具の歴史といっても過言ではなく、建築もまた道具の一つである。ヴィトルヴィウスによる最古の建築書には、自然と人類の生活を調停するために、建築空間に限らない様々な道具の設計に携わる建築家=アーキテクトの職能が描かれている。つまり、建築やランドスケープを設計するアーキテクトは、人間が生きる環境全体から道具を発見し、新たな価値をデザインする職能をもつ者のことを指し、言い換えれば「社会」をデザインするのがアーキテクトである、ということだ。

そしてこれは、本書に収録した第1部のインタビューした3事例と第2部の15事例に共通する志でもある。社会が縮退する時代に“調停”を必要とするあらゆる生活環境こそが、空間設計の職能を発揮するデザイン対象なのだという、ある種の決意表明であり、信念にも近いものかもしれない。私自身、「建築家」という肩書で空間以外のデザインにも多く携わってきた。地域の新しい拠点をデザインすることを目指した〈FUJIMILOUNGE〉の運営は、2019年の開店と同時に訪れた世界的パンデミックで苦労の連続だったが、この拠点が媒介となって、教育ベンチャーとのSTEAM教育活動、広告代理店とのビジネスワークショップ、調布市の交通社会実験や地域コミュニティとの連携と、予想もしなかった人々とつながり、仕事が生まれた。

第1部でインタビューをお受けいただいた3組の建築家の皆さんはもちろん第2部の事例も筆者のそれとまったく異なる活動領域、担う役割、人間関係や事業の広がりによってさらに多様な可能性を示してくれ、繰り返し驚かされた。こうして各地で地道に紡がれている個性豊かな拠点のプロセス・知見を総覧できる一冊となったことを、素直に喜びたい。そして、本来ならば抱え込みたいノウハウを公表し、職能を捉えなおす機会をつくってくれた皆さんには、心から御礼を申し上げたい。本当にありがとうございます。

また、本書を進めるにあたり、事務所アルバイトの鵜川友里恵君や東京電機大学未来科学部建築学科の伊藤桃果君、大場玲旺君、蓮沼志恩君には、インタビュー記事や図版の作成をしてもらいました。ありがとう。

また、辛抱強く並走してくださった学芸出版社の岩切江津子さんと井口夏実さんがいなければ、出版までたどり着けなかった。様々な議論や客観的な意見によって論旨の精度を高める機会をつくってくださり、ありがとうございました。

そして最後に、大学と設計事務所の業務で追われるなか、本書執筆の時間をつくるべく常に支えてくれた設計事務所と〈FUJIMI LOUNGE〉のスタッフ、日頃の活動を支えてくれる家族に、改めて感謝の意を表したい。

2025年2月 菅原大輔

開催が決まり次第、お知らせします。