カフェの設計学 計画とディテール

内容紹介

カフェ空間づくりに欠かせない図面資料集

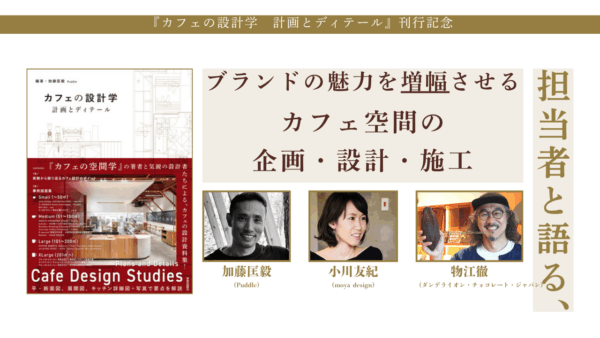

カフェ設計の第一人者であるPuddle・加藤匡毅氏が国内の魅力的なカフェを規模別(S・M・L・XL)に15件セレクトした図面集。平・断面図、展開図、キッチン・カウンター周りの詳細図等や写真に各設計者自身がこだわりを書きおろした。加藤氏流「カフェ設計のポイント」も紹介。カフェや“カフェ的”空間の設計者には必携の1冊

加藤匡毅・Puddle 編著

| 体裁 | B5変判・156頁(カラー32頁) |

|---|---|

| 定価 | 本体3500円+税 |

| 発行日 | 2025-05-20 |

| 装丁 | 美馬 智 |

| ISBN | 9784761533113 |

| GCODE | 2358 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル | 設計手法・建築計画・住居学 |

まえがき

・「 カフェらしさ」ってなんだ?

・ 意匠と機能の両方からカフェの空間を読み解く

1部 実務から振り返るカフェ設計のポイント

2部 事例図面集

1章 Small(~50㎡)

01 焙煎所付きオールインワンキオスク

SHIKISHIMA COFFEE FACTORY(群馬県前橋市)―SNARK

02 バリスタをカフェの特等席に据えたゾーニング

% ARABICA Kyoto Arashiyama(京都府京都市)―Puddle

03 人が集いつながる、まちの基点としての大テーブル

MIA MIA(東京都豊島区)―ara

04 まちとフォトスタジオをつなぐポケットパークカフェ

クッポグラフィー駒沢公園スタジオ(東京都世田谷区)―a.d.p

2章 Medium(51~100㎡)

05 変化する街を受けとめる、多様な居心地の提案

BREATH HIROSHIMA SPACE(広島県広島市)―ninaite

06 店内に四季を取り込む窓際ベンチ

Echoes(宮城県仙台市)―石川淳一+山下浩史+Maquette Studio

07 内装全てを移築した、都市と川を繋ぐ通り抜け空間

Brooklyn Roasting Company KITAHAMA(大阪府大阪市)―DRAWERS

08 内外の関係をぼやかす脱L字カウンター

Overview Coffee Ichinomiya(千葉県長生郡一宮町)―Puddle

09 職人や道具の舞台となる、黒タイルの大きなカウンター

B squared 清澄白河本店(東京都江東区)―小野寺匠吾建築設計事務所

10 最適な歩数から設計された回遊できるコの字型カウンター

Marked(東京都墨田区)―CHAB DESIGN

3章 Large(101~200㎡)

11 キューブ型カウンターの奥に隠されたバリスタの舞台装置

KOFFEE MAMEYA -Kakeru-(東京都江東区)―14sd / Fourteen stones design

12 土と緑が織りなす循環型未来の食空間

uni(GYRE.FOOD)(東京都渋谷区)―ATTA – Atelier Tsuyoshi Tane Architects

4章 XLarge(201㎡~)

13 削ぎ落とされた京町家にテラゾー床とカウンターが作り出す均衡美

ブルーボトルコーヒー 京都カフェ(京都府京都市)―長坂常/スキーマ建築計画

14 製造工程を一望し、五感が刺激されるファクトリーカフェ

ダンデライオン・チョコレート ファクトリー&カフェ蔵前(東京都台東区)―Puddle+moya design

15 公園とカフェのシナジーを生む、火山灰タイルのカウンターと壁

ブルーボトルコーヒー 渋谷カフェ(東京都渋谷区)―芦沢啓治建築設計事務所

掲載店舗情報

あとがき「設計の領域を拡張するカフェ」

「カフェらしさ」ってなんだ?

これまでにいくつのカフェを訪れてきたでしょうか。おいしいコーヒーに巡り合うためだけじゃなく、大切な仕事の打ち合わせをしたり、ゆっくりと本を読んだり、家族や友人とのんびりするためだったり、いろんな時間を過ごしました。でも、もっとも身近で利用頻度の高い“カフェ”といえば、僕がアトリエで使っているエスプレッソマシンかもしれません。

このマシンはシアトルの「スレイヤー」というメーカーのもので、「% Arabica Kyoto」に納入したものと同じタイプですが、少しだけ様子が異なります。本来ならばボディの表面をきれいに研磨してコーティングをかけるところですが、金属を加工する前の生の金属の表情があまりにも素敵だったので、メーカーに直接交渉してすべてのパーツを未加工のまま組み上げてもらったのです。

当時、僕は渋谷の神山町にある自宅の1階にオフィスを構えていて、入手したエスプレッソマシンはエントランスの真正面に置いていました。オフィスの主たる目的は設計をすることだけれど、美味しくコーヒーを淹れる環境があれば「ちょっと一杯飲みに来ない?」なんて声もかけやすく、自分たちも仕事の合間にリフレッシュするきかっけにもなる。当初はそんなことを頭に思い浮かべていたものの、実際には日々の仕事に追われて、十分にこの“カフェ”を使いこなすことができませんでした。

そもそもカフェってなんなのでしょう? 飲食店としては最低限コーヒーを販売・提供する機能が備わっていれば良いのだけれど、実際にはコーヒーを買うだけ、飲むだけに滞在する人は少なく、大概は友人との待ち合わせや世間話、読書に仕事と、それぞれが思い思いのことをして時間を過ごしています。「コーヒー代を払えば、自由に滞在して良い場所」がカフェであると言えるかもしれません。そもそもカフェとは、20世紀初頭のパリで、文学者や哲学者、画家が日夜集まっては、一般人やギャルソンを巻き込みながら様々に議論を交わしていた場所でした。いち飲食店の業態となった現在も、実はカフェの本質は何も変わらないのでしょう。コーヒーは、いわばマグネットみたいな存在で、職人によって無限に追及される香りや味わいを持って、場所と人を繋いでいる。カフェは、身分や年齢の区別なく人々が混じり合うセミパブリックな場所なのです。

設計の仕事を始めたときから、なんとなく、自分の働くスペースもカフェのようにオープンで、カジュアルな交流が生まれる場所にできればいいと思っていました。だからこそ旧オフィスでは、個人のオフィスにしてはかなり本格的なエスプレッソマシンを置いて、まずは機能の面から、その存在に近づこうとしたのです。

オフィスは神山町から日本橋を経て、清澄白河へと引っ越しました。清澄公園と木場公園の間にある住宅街の角地にあった古い自動車修理工場跡を改装した100㎡ほどの現事務所は、オーストラリアに拠点を持つグリーンショップ「THE PLANT SOCIETY」と空間をシェアしています。オフィスをシェアすることになったのは、僕の理想の「設計事務所像」が関係しています。

僕は、設計という作業をする設計事務所自体が、豊かで居心地の良い場所であってほしいとの思いを常に抱いています。居心地の良い場所とは、良い光に溢れ、良い音に包まれ、美味しいコーヒーと、生き生きとしたグリーンに囲まれた場所であるとの直感がありました。コーヒーや音響はもとより自分たちの得意とする分野ですが、たくさんの緑に囲まれた環境はどうするか。イメージした時に、オーストラリアで出会った「THE PLANT SOCIETY」のジェイソン・チョンの顔が真っ先に浮かび、連絡をとり、すぐさまメルボルンでお互いの理想を語り合い、場の共同運営合意に至ったのです。もう一つの大切な要素、光については照明器具輸入代理店「NEST STUDIO」が加入してくれたことで、欧米のユニークで最新の光のショールームができました。

そうして出来上がった僕らのオフィスは「after rain」と名付けられました。空間は、通りに面したファサードから奥までの1階:約120㎡を3つのエリアに分割し、手前1/3をTHE PLANT SOCIETYのグリーンショップ、奥の1/3をPuddleとNEST STUDIOのオフィスとし、中央のスペースはお互いの中間領域(Public space)としてカフェやポップアップ、イベントなど多目的に使用できるスペースとして残す計画としました。

既存の給排水経路を利用するために、キッチンの位置は建物の中央南側の壁際に限定されたため、二槽式のシンクがついたキッチンを躯体の柱の幅いっぱいに渡し、そこに自慢のエスプレッソマシンを設置しました。事務所メンバーで使うだけならこれで十分ですが、イベント時の来客数を考えると心もとなく、保健所が制定する飲食提供の最低基準は、今後の可能性を広げるためにもクリアしておきたかったので、厨房と客席を分離するゾーニングが必要でした。そこで、これらの解決策としてカウンターテーブルを追加することにしたのです。

カウンターは腰壁と天板さえあればできるので、この際、普段の設計仕事の派生、これも勉強と思い、自分たちでDIY可能なものを考えました。また、その素材は元倉庫の佇まいに似合うように、腰壁はコンクリートの型枠として使ったメタルフォームを洗浄したものを積み上げたものに、天板は旧知の木材倉庫で見つけた北米産のウエスタンレッドシダーの無垢材を使いました。一般の店舗に置くには少々粗い仕上げですが、使用上の問題があるわけじゃないし、コストコンシャスで不必要になったら解体して転用もできるので、個人的にはとっても気に入っています。

実際に自分でつくることで改めて気づいたのは、カウンターの背景が重要だということ。客はカウンターの外から厨房を見るので、目線の先にある背面がスッキリしていれば好印象だということです。そこでバックカウンターはできるだけニュートラルにして、目立たないようにフロントカウンターよりも低めに設定しました。エスプレッソマシンは作業性を考えて後方に置きましたが、客の目線を優先するならフロントカウンターに置く方が雑然としがちな作業中の手元が見えず、よりスマートに感じるかもしれません。

「カフェ」と呼ぶにはおこがましいスペースだけれど、ここを訪れた人が自然とカウンターの脇で佇み、自然に交流が生まれ、談笑する様子を見るのは何よりも楽しいです。空間と次第に馴染んできて、最近ではスタートアップとして週末限定のカフェをやってみたいという相談や、クライアントがポップアップを開きたいという話も出てきています。

僕がつくりたいカフェはきっと、具体的な目的や機能を持たず、いろんなもの、人、ことと繋がっていく 、無限の“のりしろ”のような存在なのでしょう。

設計の領域を拡張するカフェ

私たち設計を生業にする建築家や空間デザイナーというのは大きく4つの専門領域に分類され活動してきたように感じます。もちろんこれは私の主観であり実際はもっと細かく複雑に分類できるでしょうが。

その4つの領域を象限マトリックスで考えて見ましょう。

まず縦横の軸線を書いて、

x軸は左から改修←→新築

y軸は下からプライベート←→パブリック

(z軸で規模の大小を入れることもできますが今回は割愛します)

この表を眺めると右下の新築-プライベートゾーンはいわゆるゼロから建てる住宅や別荘の設計者が活動する領域。対照的に左上の改修-パブリックゾーンは既存建築を利用した商業空間の設計領域です。

この表を見ていると(あくまで私の個人的感覚では)2000年頃まではそれぞれの領域を自由に行き来する設計者やデザイナーは少数派、もっと言うと多くの設計者がそれぞれの境界に見えない線を引いて自分自身の活動領域を守っていたようにも感じます。新築の住宅を設計する「住宅作家」と呼ばれる専門建築領域があり、商業空間を得意とする「インテリアデザイナー」という風に。

これは施主の要件や空間哲学、それに対する我々設計側の専門性(知識、経験、資格)の差異によるものだとも言えます。

さて、2025年現在はどうでしょうか。引き続き足元を深掘り探求する設計者もいる中で、業界の潮流としてはこの4象限に囚われずデザインをする設計者、領域を超えたデザインを欲する施主が増えているように感じます(国の内外という地理的文化的領域も含め)。

社会がそう熱望したのか設計者が望んだのでしょうか。

ここ十数年、設計者の領域をぼやかし広げている存在があると睨んでいます。マトリックスの中心に「カフェ」という存在があるのではないか、と。

カフェはその大小にかかわらず、迎える者、訪れる者の間に一杯のコーヒー、テーブル、そして空間があります。例えば、私がカフェをデザインする際、中心に据えるカフェカウンターは人を招く住宅のキッチン的存在として、席は家族や仲間と過ごすリビングでの食事や談話、または書斎でひとり物想いにふける時間を想像することからインスピレーションが浮かぶことがあります。住宅、別荘、ホテルなどで過ごす人・場・時をパブリックに解いていくと、自然とカフェの設計所作へと繋がることに気づくのです。

反対に、カフェの厨房やカウンターでの動線・移動距離の計画、収納に関する知見は、住宅のキッチンデザインの基礎となります。人が心地よく過ごすリビング・ダイニングを考える上で、様々なカフェのバラエティ溢れる客席パターン(カウンター席、テーブル席、ソファ席、ベンチ席、テラス席など)を知っていることは大変有効です。

この設計領域の振り子は「カフェ~住宅」に限ったことではなく「カフェ~オフィス」「カフェ~ホテル」「カフェ~温泉」「カフェ~公園」「カフェ~都市」と、様々なプログラムに幅を広げていると思います。

こうして私たちの生活の至るところにカフェが内包された今(設計者としても消費者としても)、全てのデザイナーにとって、「カフェ設計」は自身の視野を広げ、足元を掘り下げてくれる欠くことのできない領域であることを伝えたいと思います。

その設計を通じて、人が集い場と時を共にしたいと願う根本をカフェは問いかけ続けてくれることでしょう。

NO CAFE NO DESIGN

最後に前著『カフェの空間学』に続き「設計学」という専門性の高い分野に私を導いてくださった編集・古野咲月さん、長期に渡り辛抱強くお付き合いいただき、掲載にご協力くださった各設計事務所とクライアントの皆様、Puddleの設計者であり著書助手として全方位に並走し続けてくれた廣瀬蒼くん、そしてこの本を手にとっていただいた全ての方に感謝の言葉を申し上げます。

2025年3月25日 加藤匡毅