都市空間をめぐる公と民のトレード – 太田佳代子「渋谷再開発で語られないこと」(第1回)|連載『「みんなの渋谷問題」会議』

渋谷再開発は百年に一度とされる民間主導の巨大都市開発事業で、今後の都市開発への影響は計り知れない。この巨大開発の問題点を広く議論する場として〈みんなの「渋谷問題」会議〉を設置。コア委員に真壁智治・太田佳代子・北山恒の三名が各様に渋谷問題を議論する為の基調論考を提示する。そこからみんなの「渋谷問題」へ。

太田佳代子(おおた・かよこ)

建築キュレーター、編集者。NPO法人建築思考プラットフォーム理事。ハーバード大学デザイン大学院特任研究員。2018〜21年、カナダ建築センター(CCA)特任キュレーター。2014年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館コミッショナー。2004〜06年雑誌「DOMUS」副編集長・編集委員。おもな編著に『SHIBUYA! ハーバード大学院生が10年後の渋谷を考える』(共著)など。

はじめに

日本でもパブリックスペースの議論が少しずつ盛んになってきた。今のところ公園や路上空間など屋外空間に関するものが中心だが、パブリックスペースは建物の中やそのまわりにも存在する。特に、公益を担保にして規制緩和の恩恵を得る「大規模再開発」は、パブリックスペースの議論に入れられるべき重要案件である。

≪横にスクロールしてお読みください≫

「百年に一度の再開発」の自己矛盾

「百年に一度と言われる」はいまや渋谷駅周辺再開発の枕詞である。どのテレビ局も渋谷の再開発と言えばこのフレーズを頭に乗せているが、これが再開発事業者の作り出したコピーだったとすれば、日本の都市そのものが、もはやどっぷりマーケティングの対象になっているということだろう。

そもそも「百年に一度の」という表現は、途方もない規模の自然災害が再びやってくることを肝に銘じさせるためのリマインダーでもあったと思うが、渋谷の場合は単純だ。都市インフラを巻き込んだ破格なスケールの都市改造であることをアピールしたいわけである。だが、近代化が始まって150年、経済、人口ともに成長のピークは過ぎ、縮小し始めた日本社会にとって、「百年に一度の再開発」は自己矛盾である。

パブリックへの再分配

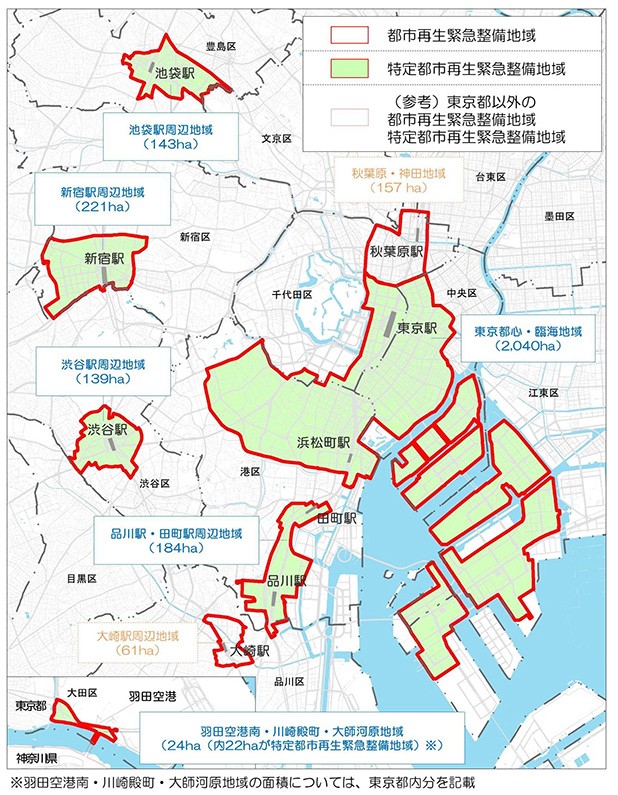

日本では再開発に対する抵抗はとても少ない。経済成長の過程において都市開発は重要な活力源になってきたのだし、社会が前に進むために多少の犠牲はやむを得ないという見方が共有されているようにも思う。バブル崩壊によって生気を失った日本に国際的競争力を取り戻す戦略として政府が打ち出したのも、「都市再生特別地区」という規制緩和による大規模再開発スキームだった。

だが経済先行の政策であり、都市構想としての明確な未来ビジョンが描かれたわけではなかった。おかげで都心に点在する「特区」の建物は一気に摩天楼化し、都市空間のアップグレードが進んだが、その周辺地域や再開発の対象にもならない東京の周縁地域との格差も広がりつつある。

私は古い街並みの保存主義者でも大規模再開発の反対論者でもないが、「都市再生特別地区」で行われている大規模再開発には大いに疑問を持っている。

この制度の仕組みはこうだ。かつては公共事業として政府や自治体が行なっていた都市計画を民間事業者が提案し、承認を経て建設し、テナントを集め、マネージメントする。政府や自治体は事業者に対し、再開発の中で公益をもつ空間や施設を作ってもらうことの見返りに、建設するビルの高さ制限を大きく引き上げる。ここで上乗せされた床は賃料という利益を事業者にもたらす。

さて、規制緩和によって得られた、あるいは得られることになる利益は、果たして正当に、約束どおりにパブリックのための場所として設計され、利用されているのだろうか。自治体、開発事業者、市民の間で行われた都市空間をめぐるトレードは、フェアなものだったのだろうか。規制緩和によって得られた富は、公共の利益として再分配されているのだろうか。

こうしたことについて、これまで誰からも明確な説明はなく、市民からの問いかけもないまま、今日まで来てしまったように思うのである。特区での公益構造を我々はもっと問うてもよいのではないか。

ディベロッパーは謳う。再開発によって賑わいを創出する。国際競争力を備えた一流のビジネス都市を作る。都心に森をつくり、ワークライフバランスを支える緑豊かな空間に変えていく、と。

しかし、東京に次々と出現する大規模再開発を見ると、超高層ビルのまわりに広々とした緑豊かなオープンスペースが生まれているとはいえ、多様な人々に開放されているかは疑問である。そこは基本的に所有者によって管理される規制空間である。また、パブリックスペースというより消費を前提としたスペースであることも多い。

さらに、再開発エリアの中と外はほぼ分断されている。渋谷でも麻布台でも、スケールにせよ、マテリアルにせよ、用途にせよ、周辺とはぷっつりと切れている。存在自体が利用者の振る舞いを規制する大規模再開発の中で、公共の利益はどのように確保され得るのだろうか。

市民の自律性を誘発するデザイン

特区に建てられた超高層ビルの床面積の増量分と、トレードされた市民の利益との関係は、不透明である。実際、開発事業者が得る利益の方が、公益よりも大きいのではないかと思えてならない。規制緩和の中身の公平性と、都市における大規模再開発という存在の適正さについて、数値で測ることは難しいかもしれないが、少なくとも我々が疑問に思い、論じることは大切だと思う。

本来、上の二点を守ることは自治体の仕事と思っていたが、東京都を含む自治体は大規模再開発をむしろ積極的にサポートする立場だ(そもそも日本の「自治体」は国への依存が強く、本来の「自治」を必ずしも支えないのだから、紛らわしい呼び名である)。「都市再生特別地区」における再開発ビルの指定容積率を1・5倍、2倍と引き上げているのは都である。だが、容積率を決めるプロセスはほとんど公にされず、市民の声がフィードバックされるシステムもない。

こうなれば、市民が自治力をつけていくしか手はない。この意味で、東京都に対して明確にNO!を突きつけた、外苑前再開発に反対するアクティビストの活動はとても貴重なものだ。ディベロッパー配信のプレスレリースをほぼ書き写したかのような報道の記事にも、これまでと異なる視点や考え方が広がり始めた。コモンという新しい意識が、反対運動を通して広がり始めたのだ。この意識の広がりは、これからの都市の変わりようを多少なりとも変えてくれるのではないかと期待している。

さて、建築や都市開発を担う人間が大都市のアンフェアさを解消したいと思うなら、規制緩和の対象となった場所を使う人々が、市場原理から自立した状態で、多様な人々とシェアできるよう、いうならば市民の自律性を誘発するデザインに努めることが可能である。そして、事業者を説得しながら周到に実現させることができれば、それ自体、自治の一手と呼べるのではないか。

市場経済社会において大規模再開発は至極真っ当なビジネスモデルと言わざるを得ない。だが、市場論理に支配されたロードマップなき計画と運用が、アンフェアな都市空間を作り出すなら、市民はそれに対して生産的なリアクションを取るべきである。建築や都市空間のデザイナーならば、再開発のプロジェクトに参加できてもできなくても、メタボリズムの若き建築家のごとく、アイデアを自主的に提案して広く社会に訴える、というのはどうだろうか。そんなドラスティックなアクションが求められるほど、都心の再開発は際どいところに来ている。

[図]東京都の都市再生緊急整備地域(赤いライン内)。都市再生特別地区はこの地域の中で設定されている。

(出典=東京都ホームページ「都市再生事業の推進」(都市づくり政策部))

(つづく)

連載記事一覧