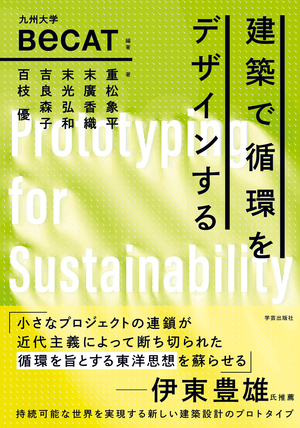

建築で循環をデザインする

循環の時代の新しい建築設計のプロトタイプ

地球環境への意識が高まる中、建築設計のあり方も変わっている。本書では環境をテーマに自治体・企業と共同プロジェクトを行ってきた九州大学BeCATの実践から、循環時代の新しい設計手法のプロトタイプを提示する。エネルギー・資源循環・事物連関など7つのテーマで、地域性を踏まえつつ先端技術を用いた試みを紹介。

九州大学BeCAT 編著/重松象平・末廣香織・末光弘和・吉良森子・百枝優 著

| 体裁 | A5判・160頁(オールカラー) |

|---|---|

| 定価 | 本体2800円+税 |

| 発行日 | 2025-09-15 |

| 装丁 | 泉美菜子 |

| ISBN | 9784761529420 |

| GCODE | 2368 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| 関連コンテンツ | 試し読みあり |

| ジャンル |

ログイン

新規登録

はじめに

建築で循環をデザインする 末光弘和

大学・企業が共創し、社会実験する建築設計教育 末廣香織

1章 循環の時代の建築デザイン

座談会─重松象平・末廣香織・末光弘和・吉良森子・百枝優

「持続可能な世界の実現のために、新しい建築のあり方を問う」

循環にまつわる7つのテーマ

エネルギー/資源循環/事物連関/経済と環境/環境と形/時間軸/新しい風景

2章 循環×建築 7つの社会実験から導く設計手法のプロトタイプ

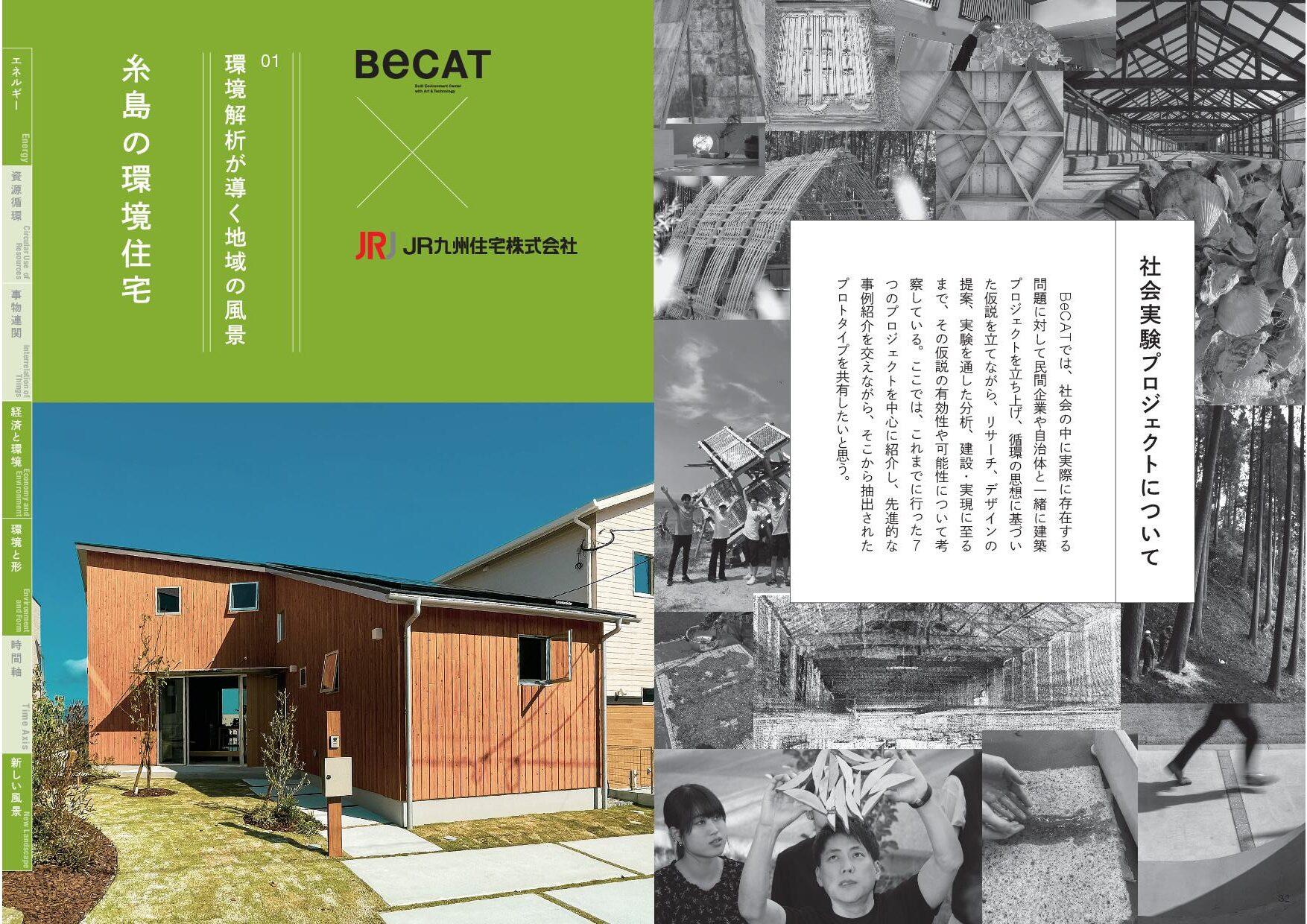

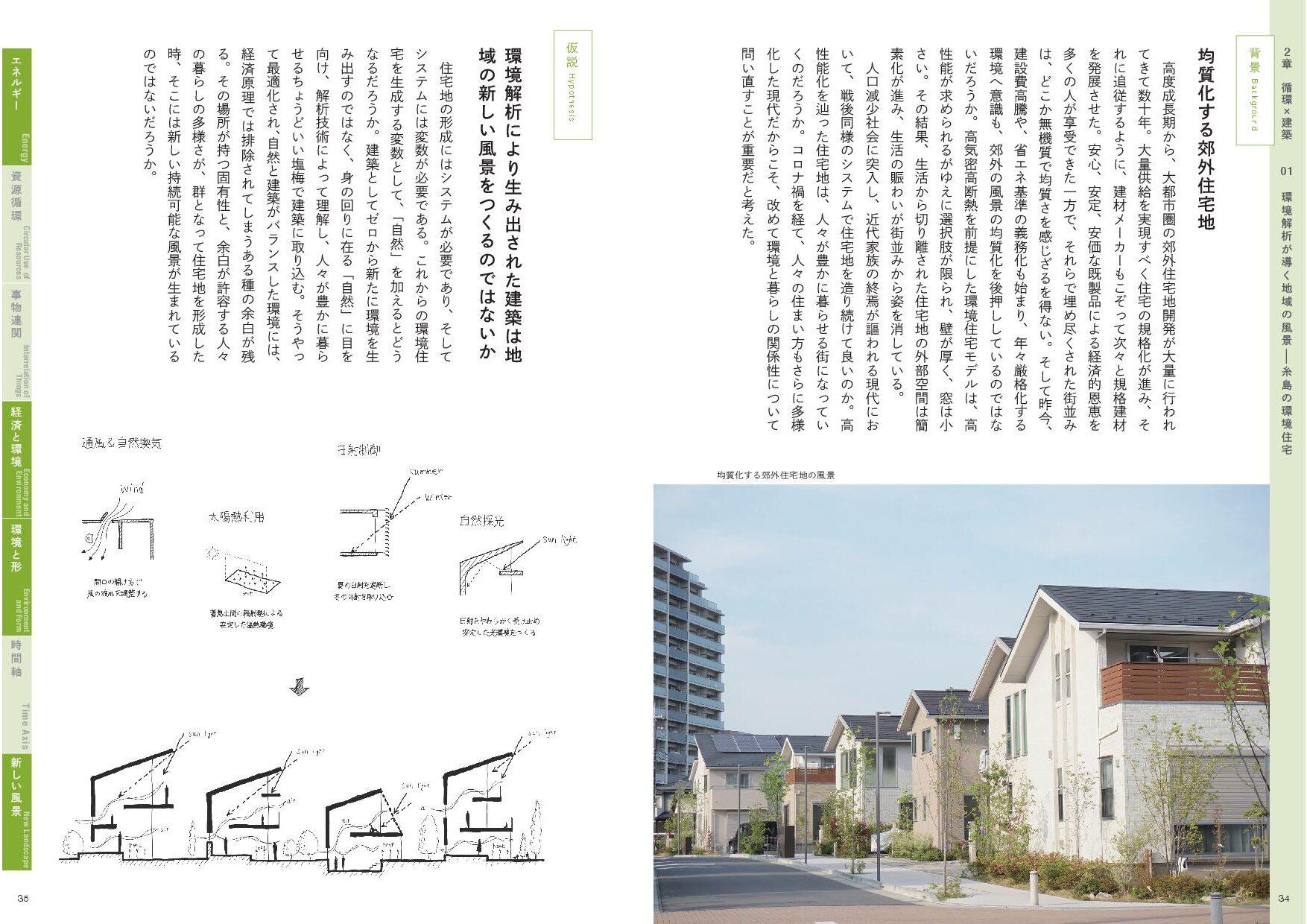

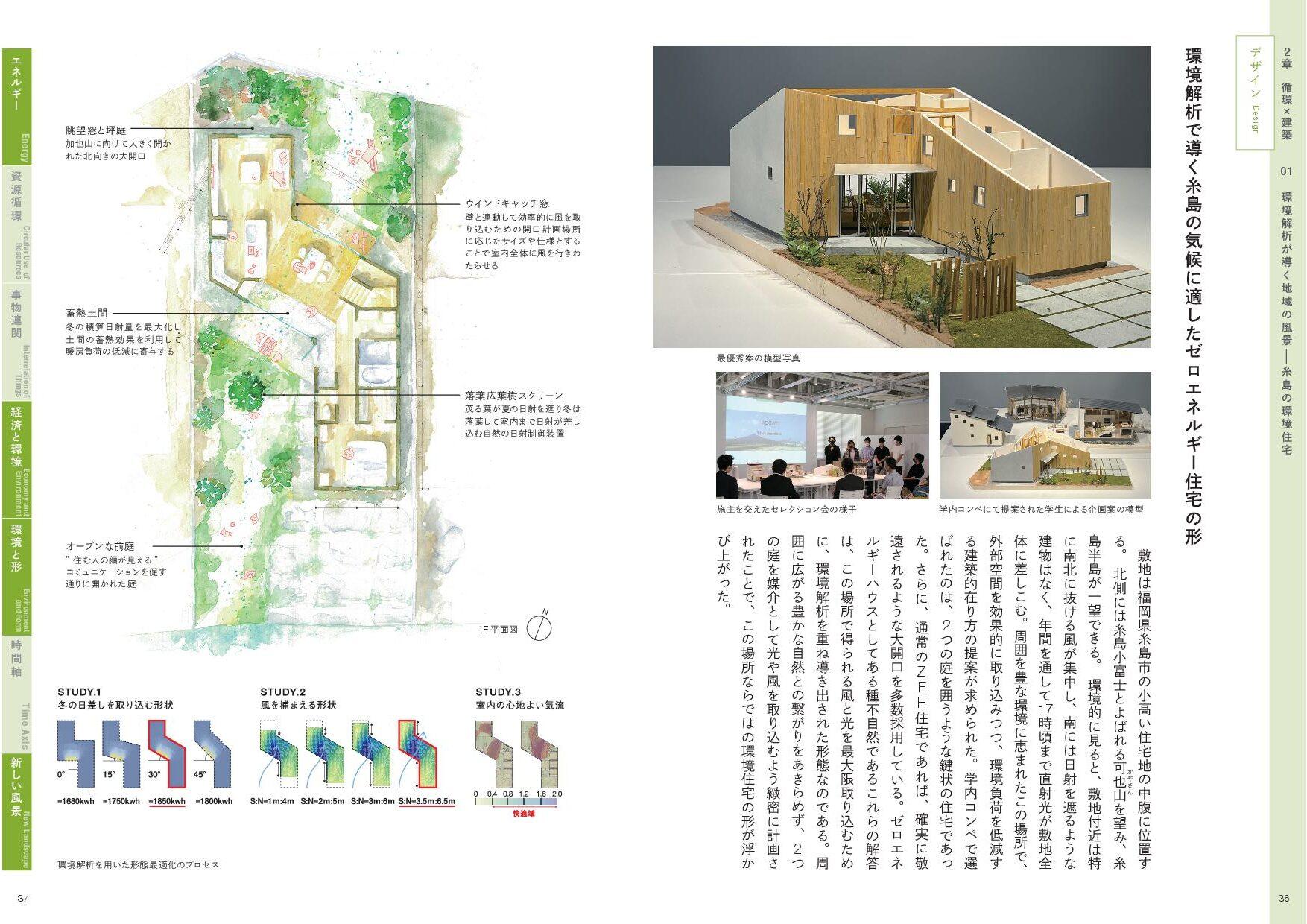

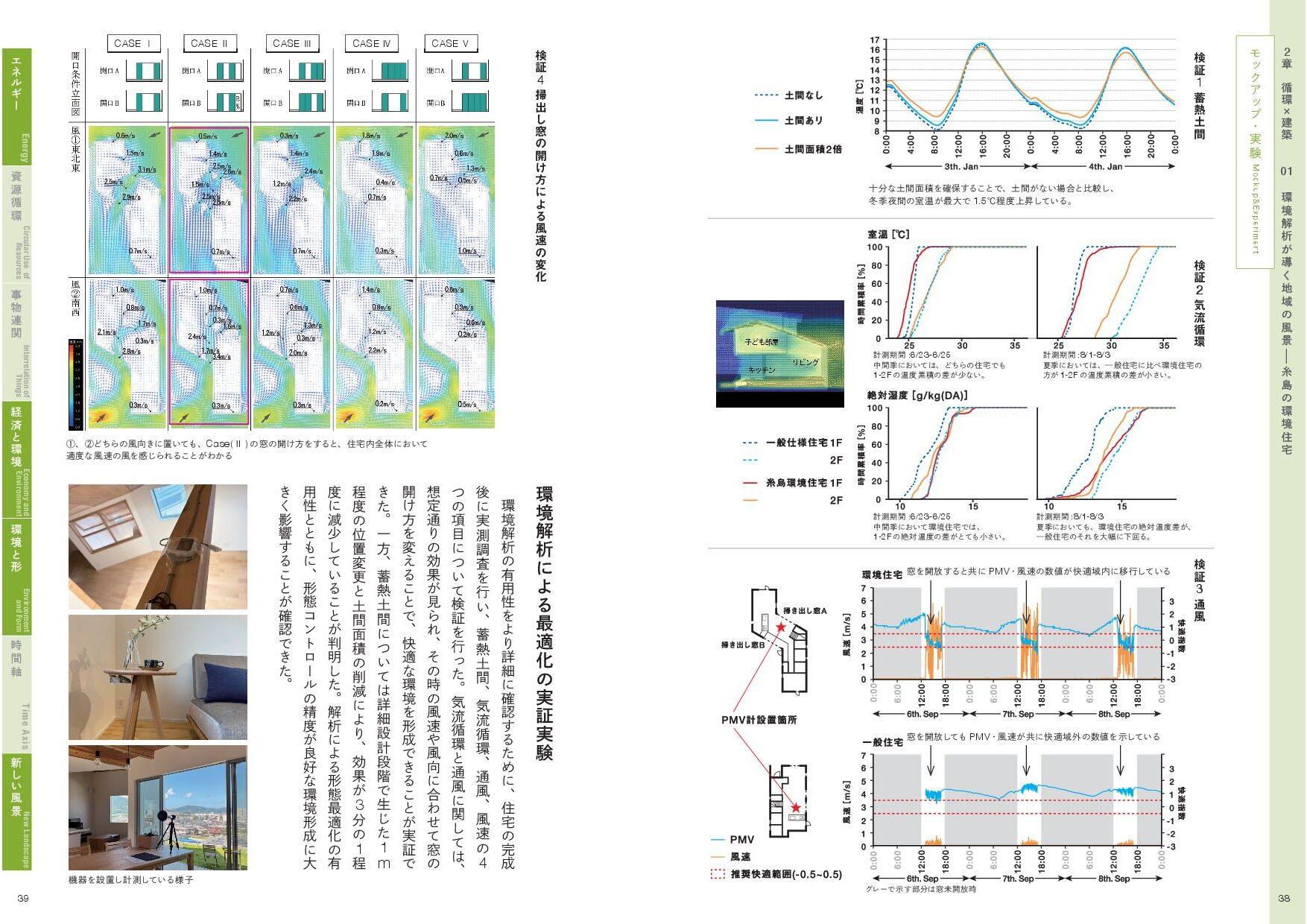

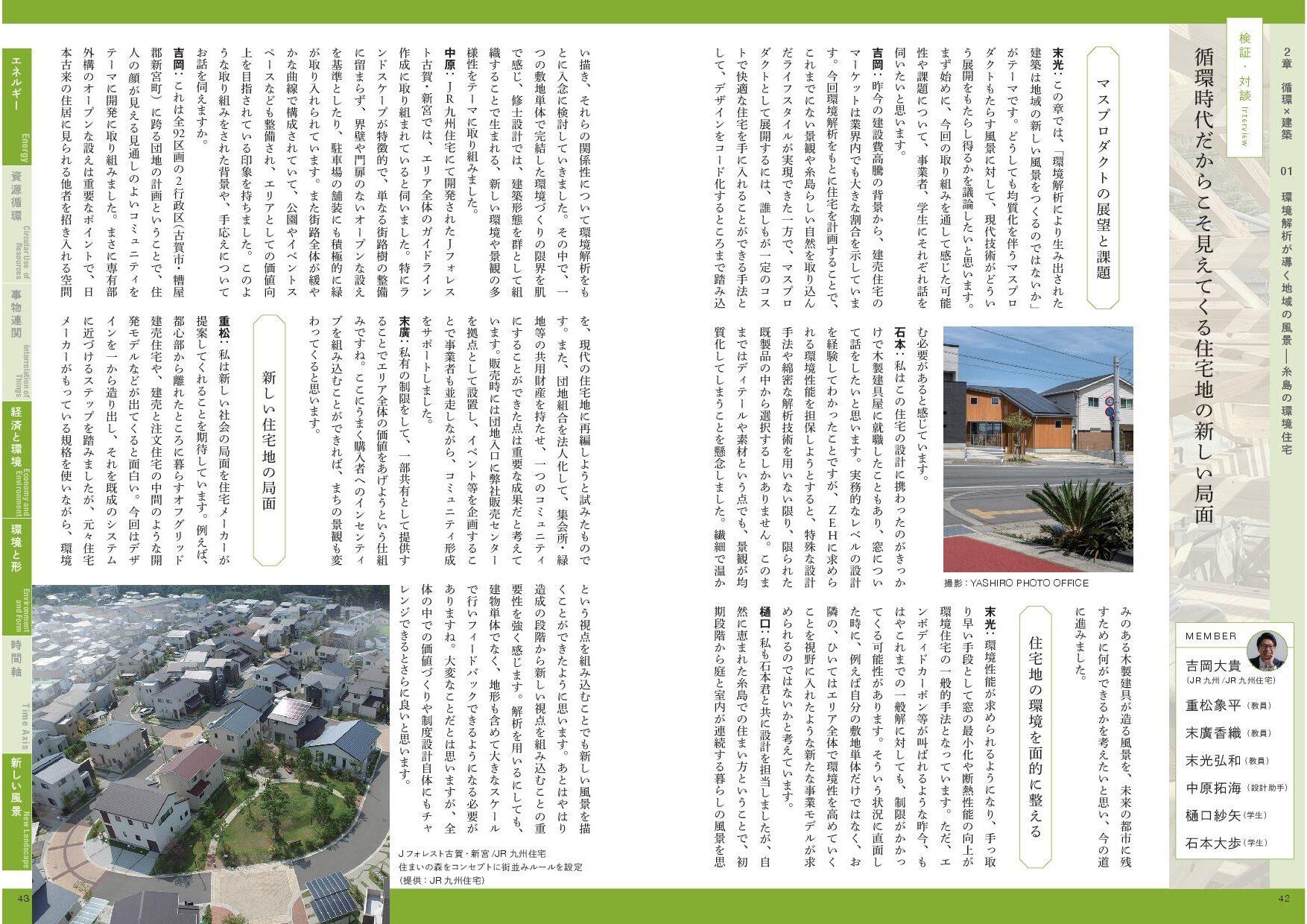

01 環境解析が導く地域の風景

「糸島の環境住宅」BeCAT×JR九州住宅

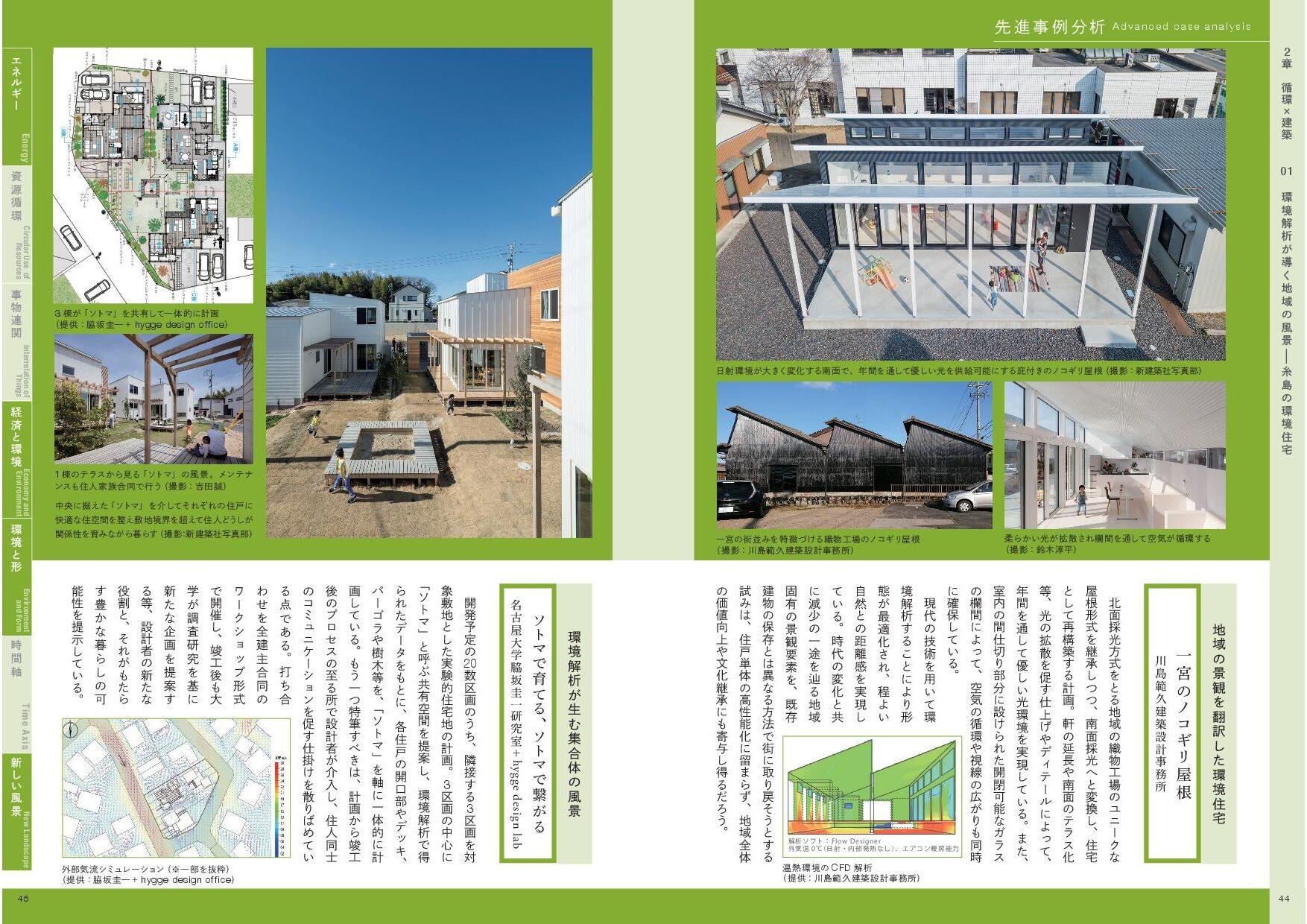

先進事例分析 一宮のノコギリ屋根/ソトマで育てる、ソトマで繋がる

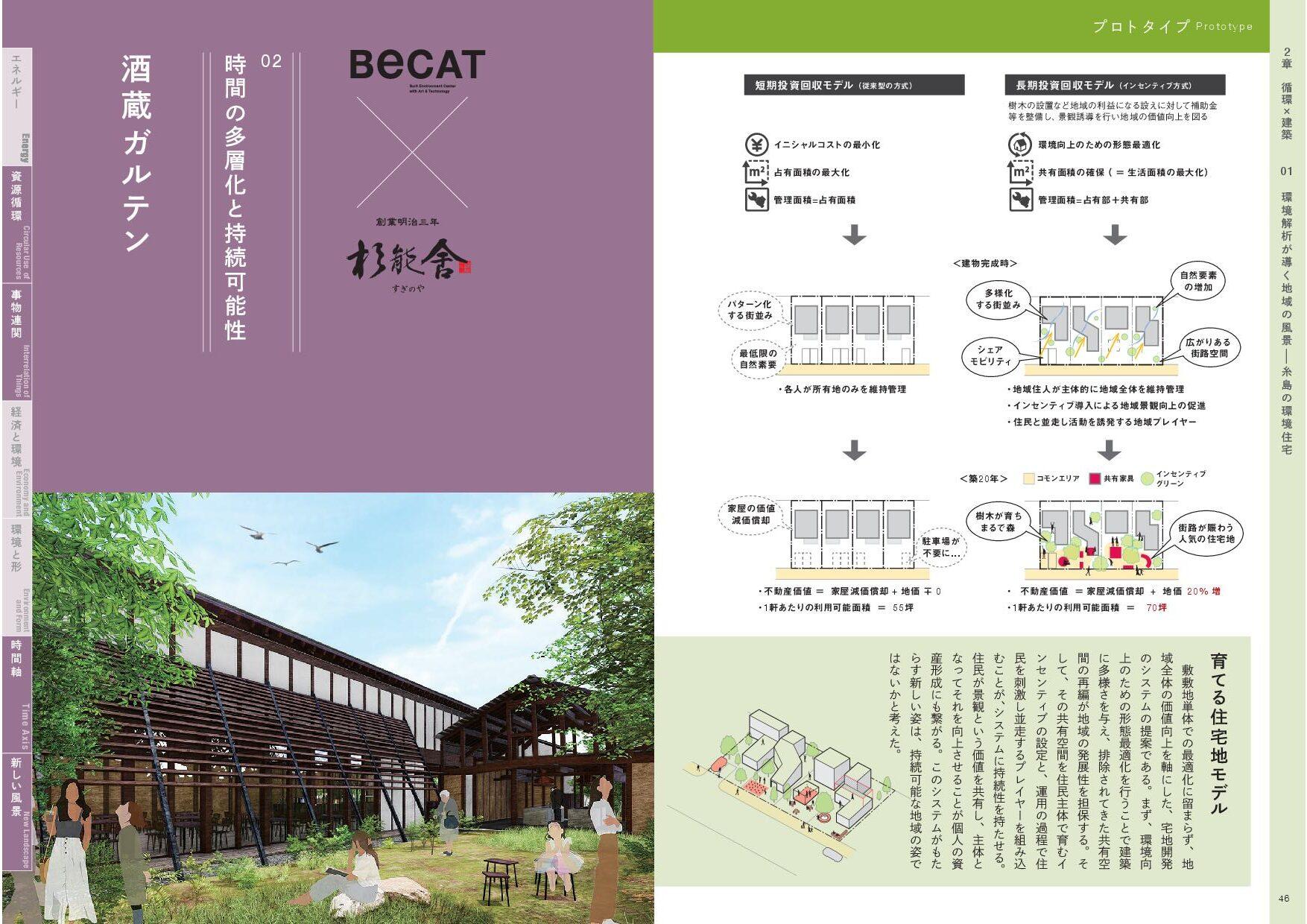

02 時間の多層化と持続可能性

「酒蔵ガルテン」BeCAT×杉能舎

先進事例分析 倉敷アイビースクエア/神田錦町オフィスビル再生計画

03 建築と経済の関係性のデザイン

「ステップコモンズ」BeCAT×大和ハウス工業

先進事例分析 元新道小学校跡地活用計画/ BONUS TRACKを含むプロジェクト群

04 資源の視覚化がもたらす共感

「またいちの塔」BeCAT×またいちの塩

先進事例分析 みんなの森 ぎふメディアコスモス/アクロス福岡

05 循環システムが生む新しい幾何学

「廃材の茶室」BeCAT×Green Prop

先進事例分析 Kamikatz Public House +上勝ゼロ・ウェイストセンター/ 10kyoto

06 資源のアップサイクルが内包する地域の固有性

「牡蠣殻ブロック」BeCAT×福岡ILB

先進事例分析 SHIRASU /トンバイ塀

07 事物連関ネットワークへの接続

「竹林の仮設舞台」BeCAT×演劇空間ロッカクナット

先進事例分析 まれびとの家/ 湖月庵 KOGETSUAN

その他のプロジェクト(農学部創立百周年記念交流スペース・トルコ地震復興交流スペース・Rain Catcher・ソイルカーペット・アスミオ. 本社ビル)

プロジェクトを担当して今、思うこと 中原拓海・福田哲也・井田久遠・楠元彩乃

3章 未来に向けて何ができるのか

論考1 アジア型環境建築のプロトタイプ 末光弘和

論考2 21世紀のモダニズムの入り口で 吉良森子

論考3 理のある建築、コモンズの象徴として 百枝優

おわりに─持続可能な社会のためのプラットフォーム 重松象平・末廣香織

BeCAT Project Chronology

はじめに─建築で循環をデザインする

末光弘和(BeCAT・デザインラボ長)

地球温暖化・大規模な自然災害などが頻発する現在において、建築だけでなく、暮らしのあり方、社会のあり方に大きな変化が起きており、我々は今、まさにその時代の変化の只中にいる。すごく単純に言うと、個人や家族や国家といった自己の豊かさのみを求めてきた利己の時代から、地球や自然環境など他者も含めた豊かさを考える利他の時代になってきているとも言える。

SDGsに代表されるような利他の価値観は、黒いオセロの石で埋め尽くされた世界が反転して白の石に変わっていくように、「正しさ」で世界を席巻し、持続可能な美しい社会をつくろうとしている。そのこと自体は、完全な形で実現されれば、皆が共感するのだろうが、同時に何かそこに危うさと欠落した印象を覚えるのも確かである。人は「正しさ」だけで生きていけるほど単純ではなく、自己を犠牲にして利他のためだけ、地球のためだけに生きることができるほど完璧ではない。持続可能な生活をする上では、経済も回さなければならないし、自分も幸せでありたいはずである。目指すべきは、黒い石で埋め尽くされた世界でも、白い石で埋め尽くされた世界でもなく、両者がバランスをとりながら白と黒が混ぜこぜになった世界、もしくは白と黒が拮抗した世界なのではないだろうか。そのバランスの取り方、両立のさせ方こそが次世代の議論の中心となり、未来の技術の目的でなければならないが、そこに気づいている人は少ないように思われる。

建築の世界においても、この地球環境の時代にダイナミックな変化が起きている。それは、デザインの潮流とか流行などといった、これまでの価値観の延長上にあるような生ぬるい変化ではなく、政治や法規制などもっと全然別の角度から、こうしなければならない、こうでなければならないという制限・圧力がかかっており、それは年を重ねるごとにより厳格になってきている。そんな難しい時代の中で、建築のデザインとはどうあるべきなのだろうか。

分厚い断熱材の壁で囲まれた家で慎ましく暮らすのが良いのだろうか。機械で完全に制御された箱の中で暮らすのが良いのだろうか。環境性能を謳う高価な製品や設にがんじがらめになってお金を払い続けていくのが良いのだろうか。それが誰のためで、誰が得をして、本当に意味があるのか誰もわからない。かといって地球環境のこととか無視して暮らせばいいという訳でもない。何かそういった答えがはっきりとない漠然とした圧力の中で、モヤモヤした気持ちを持っている人も少なくないと思う。

そのような時代において、建築の世界で、近年、「循環」という言葉をよく耳にするようになった。我々が豊かな建築をつくるためには、その土壌となる地域や自然に目をむけ、その一部として建築を考えるということが重要になるという時代的背景が生み出した言葉とも言える。利他と利己を横断するような意味を内包する言葉でもある。「循環」は、建築そのものだけでなく、その調達から建設・維持管理・廃棄に渡るまで時間軸での循環、もしくは建築に関わる人の循環、経済の循環、自然環境の循環といった広い範囲に紐づく言葉であるため、建築のデザインにとって閉塞感を感じるこの時代に、風穴を開けてくれそうな期待感をもたらしてくれる。

私たち九州大学BeCATでは、その期待感にかけて、「循環」という考え方が、どのような建築デザインのあり方を導いてくれるのか、を実験した。先述のように、広い範囲をカバーする言葉だけに、それが導く建築のあり方は、人の豊かさだけでも、地球の豊かさだけでもなく、両者がWIN-WINになるようなモデルである。私たち5人の建築家教員は、大学というアカデミズムに守られた世界と社会という生のエネルギーの行き交う世界の交差点を創り出し、企業や自治体、大学がそれぞれ一歩踏み出して協同しながら、幾つかの小さな実験を行うこととした。それは日本社会の中でその閉塞感に小さな風穴を開ける行為でもある。そして、その実験から得られた収穫物を誰にでも真似できるプロトタイプという形で共有することによって、小さな穴を大きな穴に広げながら、新しい「循環」の時代の建築のあり方を社会に問うてみたいと思っている。

おわりに─持続可能な社会のためのプラットフォーム

重松象平( BeCAT・センター長)/ 末廣香織( BeCAT・副センター長)

BeCATの各プロジェクトや研究が重要な成果であることはもちろんだけど、それ以上に、参加した教員、学生、関係者の間で本当にいろいろな議論を展開してきたことの価値を感じている。

BeCATは、持続可能な建築と都市の実現を目指す研究と教育の場としてつくられたのだが、私たち教員を含めて、みんなでこの答えのない課題について学んできたわけだ。個別の研究成果以上に、こうした議論を通じた認識の共有自体が、非常に意味のある研究だったと思えてきた。本書は、人文科学系でいうアクション・リサーチの研究成果と考えても良いだろう。

持続可能な建築と社会という大きな課題への解答には至らないが、少なくとも二つのことは言えそうだ。一つには、建築プロジェクトは、単品生産で関連分野が多岐に亘るという特性を持っている。そこに人々の思いや理念を実装するためには、必然的に多くの専門家や地域の関係者と協力することになる。これが新しい事物連関と社会を良くしてゆこうという人のネットワークを生むきっかけになる。もう一つは、教育研究機関としてのBeCATは、世の中の様々なしがらみから距離を置ける立ち位置にいる。これが、異なる背景の人々や企業などが相乗りするプラットフォームとして使い勝手が良い。

それに加えてもう一つの重要な知見。教員と学生だけでなく、これまで関わっていただいた多くの方々は、プロジェクトをより良くするために、非常に前向きに動いていただいた。またいろんな場面で、これまでにない新しい試みや挑戦をサポートしようという強い思いも感じた。協力して建築という一つのものをつくる作業自体が、また若い学生たちと新しいことに取り組むこと自体が、人々に喜びと活力を与えているのだと思う。これは協力と創造という人類の本能に関わっている。

振り返ってみると、本当に困難なことの連続だった。設立以来、運営に関わっていただいたスタッフや協力くださった関係者の皆さんには感謝の言葉しかない。この先も試行錯誤は続きそうだが、次の時代の建築とまちの姿を考えるプラットフォームとして、BeCATが育ってゆくことを願っている。

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。