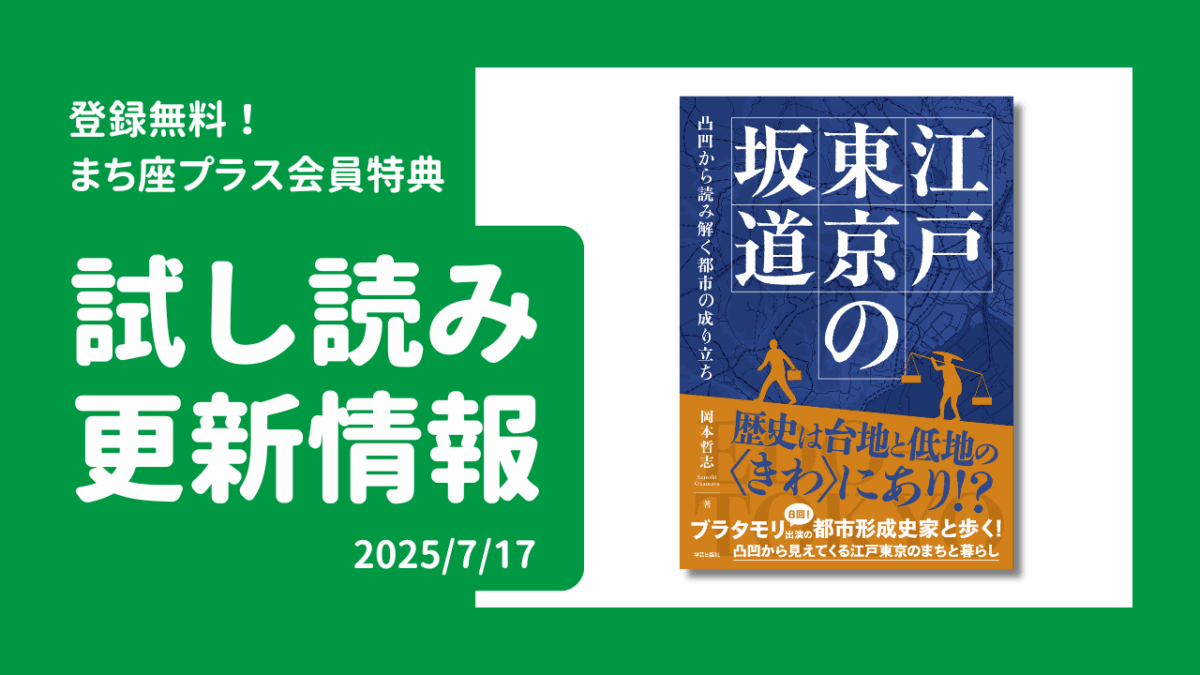

江戸東京の坂道

坂道が生んだ江戸東京の街並みと歴史を解説

東京都心、武蔵野台地と低地が交わる「きわ」に多く存在する坂道。坂道は交通や社会階層の境界となり、多彩な空間を生み出してきた。ブラタモリ出演8回の都市形成史家が、山手線内側に位置する7つの台地を舞台に、坂道を探訪。豊富な高低差地図と資料に基づき、江戸東京の坂道が土地利用にどう影響したか読みとく。

岡本 哲志 著

ログイン

新規登録

はじめに

本書の舞台となる7つの大地─地形・古道・坂道─

第1章 上野台地―寛永寺を中心とする海抜の低い寺町

1 台地のくびれにある絶景ポイントが一大行楽地に

2 台地東側斜面の寛永寺と子院をつなぐ坂の残像

3 京都東山を見立てた清水坂(きよみずざか)と弘法大師ゆかりの湧水にちなむ清水坂(しみずざか)

第2章 本郷台地―湯島天神・神田明神の眺望を演出する高低差

1 本郷台地をえぐる6つの谷

2 森鷗外の住まいがあった団子坂とその周辺の台地崖線をめぐって

3 不忍池と上野の森を望む本郷台地東側斜面の坂道

4 変化する坂名の謎を読み解く

5 神田川開削以前に神田山があったころの原風景と坂道

第3章 小石川・目白台地―地形が生み出す坂道と屋敷・寺社の濃密な関係

1 眺望と「いわれ」が織りなす小石川・目白台地南側斜面の坂道

2 急な崖にできた坂道と湿潤な谷地に潜む坂道

3 徳川慶喜と永井荷風が「日向(ひなた)」と「日和(ひより)」を愛した南側斜面の坂道

4 人や寺の名がつく小石川・目白台地内部に通された坂道

第4章 牛込大地―地下水脈がもたらす坂道と湊の長い歴史

1 永井荷風が絶賛する坂道と外濠の風景から

2 紅葉川に下る庚嶺坂、逢坂、浄瑠璃坂はいつの時代まで遡れるのか

3 神楽坂以東の古い歴史を持つエリアに通された、湊と台地を結ぶ軽子坂

4 牛込台地の崖に突如あらわれた神楽坂

第5章 四谷・麹町台地―江戸城と濠が織りなした多様な坂道

1 江戸城のふちを取り巻く坂道を巡る

2 遠景・中景を楽しむ九段周辺の4つの坂道

3 市谷御門に下る限られた坂道

4 千鳥ヶ淵に流れ込む川の痕跡にできた坂道

5 四谷の谷に寺が集団移転した時につくられた坂道

第6章 赤坂・麻布台地―襞のように入り組む地形に刻まれた歴史と暮らし

1 台地上の大山道から谷地に潜む営みの履歴に刻まれた坂道の多様な表情

2 幽霊坂から名を変えた乃木坂と庭園樹木にちなむ檜坂

3 江戸・明治の歴史舞台となる南部坂と本氷川坂

第7章 芝・白金台地―稜線からの眺望と三田用水によるダイナミックな庭園

1 芝・白金台地とその稜線をたどる三田用水

2 池尻大橋から目黒駅まで、三田用水沿いを歩く坂道めぐり

おわりに

参考文献

雑誌『東京人』2005年2月号で東京の路地特集が組まれ、「江戸東京の路地」について1万字を超える原稿を寄稿した。直後、幸運にも「路地サミット」にパネラーの一員に招かれ、「東京の路地」、「銀座の路地」について話す機会があった。その勢いで、2006年8月には『江戸東京の路地 身体感覚で探る場の魅力』を学芸出版社から刊行することができた。

雑誌『東京人』2007年4月号では東京の坂道特集が組まれ、「江戸東京の坂道」について書いた。1974年から東京の町を研究するために歩いた時々に出会った坂道はあったが、2006年3月から1年近くかけ、坂道を体感するためだけに、東京の坂道を集中的に歩き続けた。同時に、江戸時代からの坂道の分布図を東京の地形の上に描く。柳の下のドジョウを狙っていたわけではないが、当時は2、3年もすれば本を刊行できるだろうと高を括っていた。こちらは思惑はずれで、それから 年の歳月を経て今回の刊行となる。その間に 冊の単著を世2014に送り出したが、「坂道」とは縁がなかった。本書は、満を持しての刊行であり、 年の間に作成してきた図版を完成させるこ20とができた。図版に限れば、多分に集大成的な思いが強い。

店晒し状態の坂道の話をどうにかまとめておきたいとの思いもあり、コロナ禍が猛威をふるう2020年3月から、再び坂道を精力的に歩きはじめた。コロナ禍により座学や街歩きの講座がことごとく中止となり、人と会う機会がほとんどなくなった時、坂道との会話を楽しもうと思いたった。2006年に坂道だけを精力的に歩いてから 年以上の歳月が過ぎていた。こ15こ二十数年、テレビを見る生活から逸脱していたが、ふと「時が過ぎれば、見えなかったものも見えてくる」と、ある時代劇のテレビドラマで語られていたフレーズが思いがけず長い時を経て甦る。すでに散々歩き尽くしたと思われた坂道だが、コロナ禍の最中、2020年から一人で東京の町を精力的に歩くことになった。坂道との会話から別の風景や世界が広がりはじめ、坂道の物語を紡ぎはじめ、何とかこの度一冊にまとめることができた。

本書の刊行は、学芸出版社編集部の岩崎健一郎氏から2022年暮れ近くに「暖めている本の企画があれば打ち合わせしたい」との連絡があってからのこと。1年を経て坂道の企画が煮詰まり、その後企画会議が通り日の目を見ることになる。岩崎氏には2019年9月刊行の『地形で読みとく都市デザイン』の編集で大変お世話になった。それに続く第二弾がこの『江戸東京の坂道』。岩崎氏にはいつもながら丁寧な編集に感謝致すところである。

2025年7月吉日 岡本哲志

公開され次第、掲載します。

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2026年1月5日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が朝日新聞書評委員・吉田伸子さんの「今年(2025年)の3点」に選ばれました |

| 2025年12月3日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が土木学会誌2025年12月号「新刊紹介」で紹介されました |

| 2025年11月13日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が「建設通信新聞」(2025年10月28日号)「読書」欄で紹介されました |

| 2025年10月8日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が月刊「都市問題」(2025年10月号)で紹介されました |

| 2025年10月3日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が「東京人」(2025年11月号)で紹介されました |

| 2025年10月1日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が「都市問題」(2025年10月号)で紹介されました |

| 2025年9月1日 | 『江戸東京の坂道』(岡本哲志)が時代劇漫画雑誌「コミック乱」(2025年10月号)の読者プレゼント企画として紹介されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。