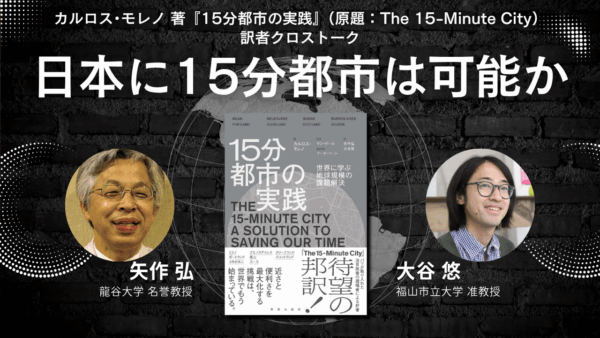

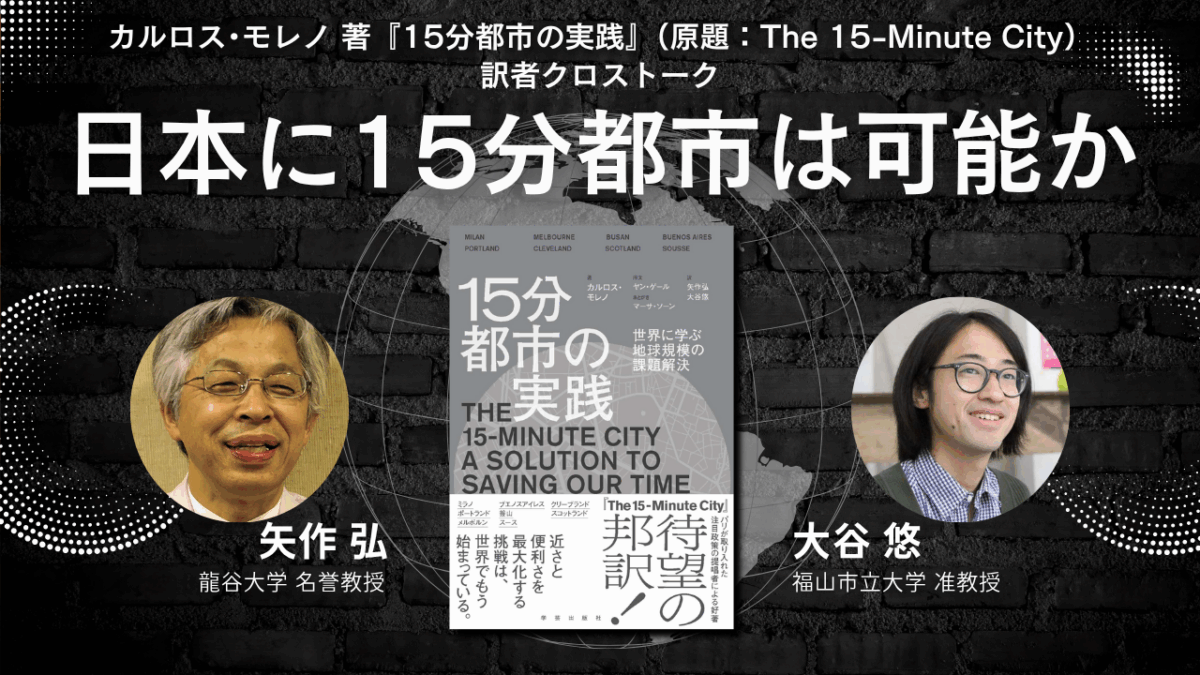

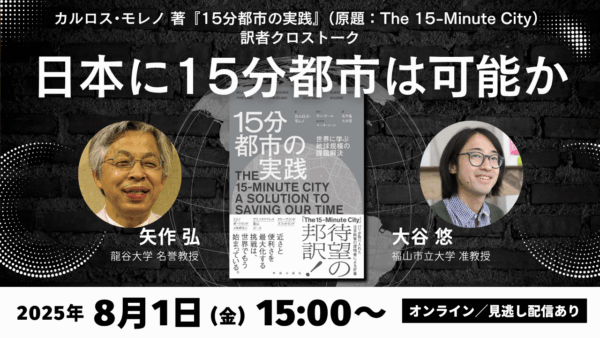

15分都市の実践 世界に学ぶ地球規模の課題解決

先駆例を提唱者が解説した好著、待望の邦訳

徒歩・自転車・公共交通により15分でアクセスできる範囲に生活機能を集める「15分都市」構想。孤立から気候変動まで地球規模の課題に挑むアイデアを先駆けて実践する、パリ、ミラノ、ポートランド、メルボルン、釜山などの都市政策について、提唱者自らが解説した『The 15-Minute City』待望の邦訳。

カルロス・モレノ、[序文]ヤン・ゲール、[あとがき]マーサ・ソーン 著/矢作弘、大谷悠 訳

| 体裁 | A5判・264頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体2700円+税 |

| 発行日 | 2025-06-20 |

| 装丁 | 加藤賢策(LABORATORIES) |

| ISBN | 9784761529284 |

| GCODE | 5708 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| 関連コンテンツ | 試し読みあり レクチャー動画あり(全1件) |

| ジャンル |

ログイン

新規登録

序文[ヤン・ゲール]

日本語版に寄せて

はじめに

1 章 私たちは、今、ここで変わらなければならない

都市化の課題と環境への影響

IPCC – 都市連合

アーバニティ──諸刃の剣

グローバルレベルの健康被害

世界経済への影響

15 分都市による持続可能な将来

2 章 分断された都市を旅する

グローバル・アーバンの綴織

都市と自動車の台頭

1920 年代のイノベーションの影響

機能主義の影響

ル・コルビュジエの都市構想

ル・コルビュジエの遺産

ル・コルビュジエのヨーロッパでの影響

余話

3 章 都市時間の歴史

自然のサイクルから機械時計へ

時間厳守の進展

産業の発展

都市生活において時間管理をするようになった影響

4 章 時間の地理学

ヴォートラン・ルッド賞

トルステン・ヘーゲルストランドと時間の地理学

都市の時間の内省

人間中心の都市への道

近接性──有用な時間を取り戻すために

近接性──生活の質を高める

5 章 将来を再興するために過去を探索する

昔の活力の残響──よみがえる都市空間

近接性と福利への道を拓く

復活の始まり──アムステルダム

近接のための都市再考

6 章 都市の「かたち」「リズム」そして「時間」

調和の中で生きる:スマック・カウサイ

都市の循環型生活の再発見

近隣住区 vs. アーバンスプロール

変化の種

近隣地域の再生

場所の感覚

7 章 都市の変化、その50年を読み解く

過剰で圧倒的な世界でつながりを求める

ニレスから COVID-19 までのテレワークの影響

緑の復興と暮らしやすい都市

COVID-19 の都市への影響

再発見された近さの価値

8 章 15分都市の創成期

複雑性のレンズを通して見る都市生活

スマートシティからサスティナブルシティへ

ロンドン・イニシアチブ

ヒューマン・スマート・シティからリビング・シティへ

C40 都市とノーベル賞受賞者ユヌス教授

9 章 15分都市:近接革命

都市が先導する

レジリエンスへの移行

多心型の近接性へ

多様な場所のための 15 分都市

近接性、複合用途、生活の質

時間的・空間的な近接性

新たな近接性を探る

バランスのある地域を目指して

創造的な再開発、そして再利用

10 章 ポルト・ド・パリ計画と15分都市の出現

ポルト・ド・パリ・プロジェクト

社会生活の質を示す指標

15 分都市論:方法論

パリが先導する

パリ 15 分都市の誕生

11 章 パリと15分圏都市のグローバル展開

都市の将来を再構築する:15 分都市の出現

都市のレジリエンスの実践──パリが目指す 15 分都市

パリ:世界中の都市にインスピレーションを与える都市変革

空きビルを住宅に転用する

放棄されたテクニカル・サービス・ステーションの再利用

単一用途の歴史的建造物を複合用途に転換する

ブラウンフィールドを転換する

歴史的な軍用地が新たな地区に生まれ変わる

殺風景な行政ビルを新たな中心地に再利用

市民を地域民主主義に巻き込む

15 分都市:パリの変革に向けた青写真

12 章 ミラノ:近接して暮らす

都市のレジリエンスと復興戦略

近接性を受け入れる:ミラノの都市革新

ミラノの都市再開発への道

13 章 ポートランドの持続可能性への道

近接性のパイオニア:ポートランドの都市改造

ポートランドがとった道──都市の持続可能性をめぐる歴史的資産

14 章 クリーブランドと自動車産業

産業と不平等:クリーブランドの物語

ビブ市長の 15 分都市計画──クリーブランドの再生

近接性を受容──クリーブランドの変革

15 章 ブエノスアイレスの未来:近接性と持続可能性

ル・コルビュジエからラウラへ:ブエノスアイレスの都市景観の進展

ブエノスアイレス──熱波から緑の街路に

過去と未来の架け橋:ブエノスアイレスのマイクロセントロ

16 章 スース:都市圏レベルで近接性を実現する

都市発展のバランス:伝統と近代の間で

スースの 15 分都市:新しい都市のロードマップ

15 分都市スース:持続可能性の青写真

17 章 メルボルン:20 分都市のパイオニア

「メルボルン計画 2017-2050 年」

グローバルに集まる学生が都市イニシアティブを革新する

持続可能性を目指して学生と活動する

近隣住区の再活性化

18 章 釜山:豊かな近接性に向かうテクノロジー・スマートシティ

15 分都市構想を推進する

豊かな近接性──釜山の革新的イニシアティブ

近接性と参加──釜山の将来

19 章 小さな町も触発されている

プレシェフ:1283 年から 2023 年

持続可能性へのプレシェフの道──自転車と公園

プレシェフのグリーンモビリティ──受賞プラン

サン・ヒレール・ド・ブレスマス──南フランスの素敵な暮らし

フランスの 15 分村の話

ロレンツェッティの構想──持続可能な近接性へのタウン計画

豊かな近接性を通して村を再生する

20 章 スコットランド/イル=ド=フランス:明日の 20分圏都市

国家および地域の近接戦略

20 分圏域によるスコットランドの活性化

スコットランドのビジョン:政府の政策と地元への影響

スコットランド流の近接性

イル=ド=フランスの 20 分圏

新たなイル=ド=フランス:20 分計画と近接性

多心型近接性

都市の近接性:21 世紀のアプローチ

21 章 デジタルテクノロジーと人々の受け止め方

近接都市のためのデジタルテクノロジー

プロキシミティ・フレスク

おわりに 明日の都市を慈しむ:豊かな近接性が要になる

あとがき 都市と私たちの未来をもたらすものとは?[マーサ・ソーン]

訳者あとがき 15 分都市の体験から考える[矢作 弘]

訳者あとがき 血の通った温かい15分都市のために[大谷 悠]

索引

「古き良き時代」は1933 年に、突然、終わった。端的に指摘すれば、1933 年のアテネ都市計画憲章(Athens Charter of City Planning)が、都市の〈古き良き時代〉の真の終焉につながった。

モダニストは、近代都市を生活のための機械と定義してきた。この機械が効率的に満足に稼働するためには、都市の機能をそれぞれの地区に分離することが不可欠であった──すなわち、食住遊の分離である。そして交通回廊が単一用途地区の間を結ぶ。それぞれの機能、それぞれの人々は、違った地域に、違った建物に配置されなければならなくなった。それまでの都市は、常に空間──暮らしの、あるいは人々のための空間で構成されていた。ノッリの有名なローマ地図(1748 年)では、都市を空間で定義していた。しかし、1933 年以降は、都市の関心は、〈空間の都市〉から〈モノの都市〉に転換してしまった。その結果、都市の暮らしは、公共空間や公共生活から切り離され、古い都市には当然だった歩行者主義と袂を分かたせてしまった。古い都市は、人間を第一に考え、造られていた。しかし、1933 年以降は、広範囲に点在する別々の地区を結ぶために、高速の移動手段が必要になった。

そして自動車の到来、と言うより自動車の侵略が始まった。第二次世界大戦前は、自動車産業は新興の、限定的なものだったが、60 年代以降、自動車の侵略が津波のよう押し寄せてきた。車交通、および駐車する車両が古い都市を隅々まで埋め尽くしてしまった。また、都市に広範囲に広がった単一用途地区を結ぶために、とてつもないインフラが必要になった。都市は爆発的に発展し、人々はあらゆる方向に散らばってしまった。そしておよそ60 年間、〈移動(mobility)〉が、都市計画の重要なキーワードとなった。世界中で自動車で走ることが愉快になるように、それこそあらゆるものがそのために造られた。それは、大方の場所でかなり上手くいっていた。つまり、モダニズムの都市計画と自動車の侵略は、互いに完璧に補完し合ったのである。昔の〈スローシティ〉が 〈ファストシティ〉になってしまった。そこでは、公共的な生活や魅力的な都市空間、親しみやすい近隣住区への配慮は、置き去りにされた。当然、歩くことや自転車での移動も考慮されなくなった(自転車は徒歩の親愛なる従兄弟だったが──つまりある種の早歩きと見做されていたのだが)。

世界の都市で起きた都市と生活の質をめぐるこうした劇的な変容を背景に、それに対抗する運動が始まった。対抗運動はおよそ60 年を経てますます強くなった。

私たちが提唱する「15 分都市」は、この対抗運動の文脈の中にある。今日、最も強力な反モダニズム運動の1つである。

ニューヨークのグリニッジビレッジから発したジェイン・ジェイコブズの強力な訴えが、最初の反モダニズムの声になった。彼女の運動のメッセージは──モダニストと車主義者が未来の都市を計画するようなことになれば、その行き着く先は偉大な都市ではなく、都市の死になる、というものだった。別のメディアを通して表現されたもう1 つの抗議は、ジャック・タティ(フランスの映画監督)だった──示唆に富む映画「モン・オンクル(Mon Oncle)」を撮っているが、そこでは近代都市を、人間的な15 分都市に対比して描いていた。

クリストファー・アレグサンダーをはじめとするカリフォルニア大学バークレー校の卓越した研究者は、近代都市計画の欠点に立ち向かってきた。ニューヨークのウィリアム・H・ホワイティや「プレイス・メイキング」チームも、こうした課題に対峙してきた。コペンハーゲンで取り組まれた公共生活に関する広範な研究は、コペンハーゲンの卓越した人々に大きな影響を及ぼし、その研究は、他の多くの都市にもインパクトを与えた。コペンハーゲンは世界に先駆け、2009年に「コペンハーゲンは人間にとって世界で最良な都市になる」と宣言する都市政策を発表した。実際のところコペンハーゲンは、この種の都市ランキングを掲載するさまざまな雑誌で「世界で最も住みやすい都市」に幾度も選ばれた。また、ヨーロッパの都市計画家は1998 年にアテネで再び会議を開催し、第2 次アテネ都市計画憲章に署名した。この憲章は、人間と都市機能が分離されるべきではない、ということをはっきりと述べている。それは、モダニズムとの65 年ぶりの決別宣言になった。残念なことだが、このメッセージを受け入れない多くの地域、たくさんの専門家がいる。もっと悔やまれることは、モダニストと交通のロビイストは、1933 年以来、65 年間に非人間的で持続不可能な市街地を際限なくつくり上げてきたことである。その難点は、いまだに解消されていない。

以上が「15 分都市」をめぐる斬新なアイデアが生まれ育った背景である。15分都市の発想と手法は、簡単に思い描くことができるし、適用するのも簡単である。結局、A 地点、あるいはB 地点の質に関心を払うことなく、これまで長い間、A 地点からB 地点への移動ばかりに焦点が当てられてきたこととは逆に、いよいよ関心が近隣住区に──暮らし働く場所に改めて向かうようになったのである。15 分都市は、新しい、よく鍛錬された都市論である。〈古き良き時代〉には、規模にかかわらず、すべての都市が15 分都市だった。よく観察すればわかるが、世界の大方の都市の中心は、1㎢(1,000 × 1,000 m)ほどの大きさである。市民が毎日の通勤で歩ける範囲である。この範囲を歩きながら腕時計を見ると驚くだろうが、およそ15 分都市である。

散歩、自転車での移動、すなわち「15 分都市」の活気を楽しむべし。

ヤン・ゲール

コペンハーゲンにて、2023 年9 月

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。