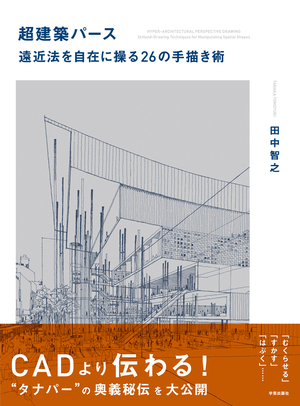

超建築パース 遠近法を自在に操る26の手描き術

内容紹介

臨場感や雰囲気を伝える図法の飽くなき探究

伸びやかに湾曲する地平、効果的な省略や誇張、透視など、手描きパース最大の魅力はCADでは表現しえない“適度な補正”を含んだ空間描写にある。正確さに基づきながらも自由な情報編集の応用術として“図法の拡張”をすすめる画期的な指南書。建築コンペやプレゼンテーション、地域ビジョンに「見えるわかりやすさ」を!

体 裁 B5変・128頁・定価 本体3000円+税

ISBN 978-4-7615-2780-8

発行日 2021-08-10

装 丁 赤井佑輔・仲勇気(paragram)

翻訳協力 株式会社フレーズクレーズ

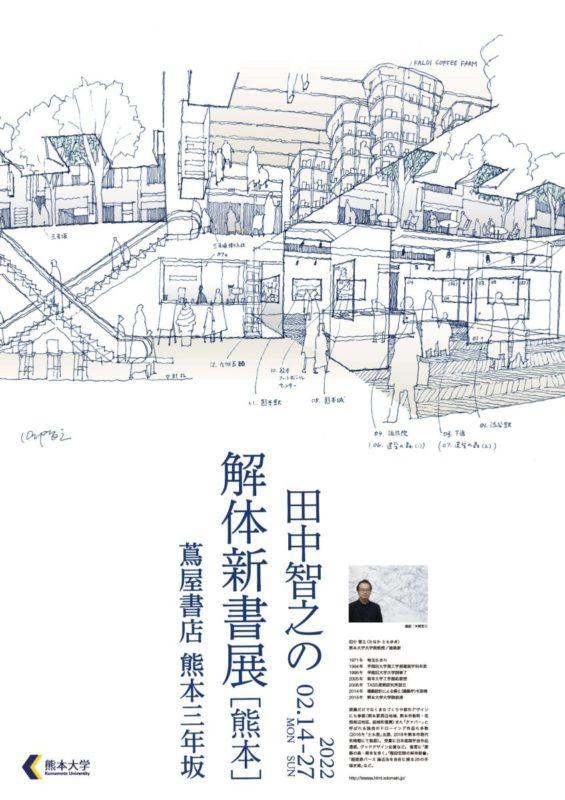

- 06.かまえる|茅野市民館(プロポーザル案)

- 14.そえる|都営バス構想2020(装画)

- 20.ならべる|ぐんま総合情報センター(コンペ案)

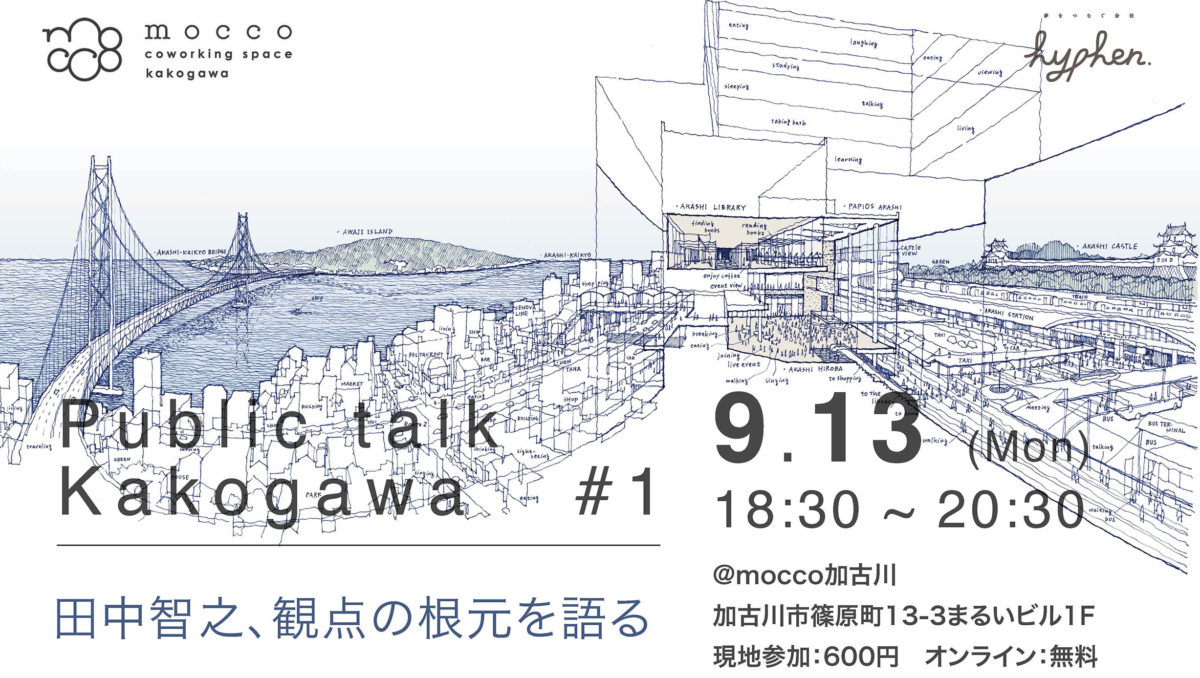

イベントレポート|田中智之、観点の根元を語る|Public talk Kakogawa|2021.9.13

目次

はじめに 「いい加減」なパース術

第1章 図の基本

01 ねらう / 何を伝える図かを考える

02 しる / どんな表現や図法があるかを知る

03 えらぶ / 目的に応じた最適な図法の選び方

第2章 図を描く

04 みおろす / 俯瞰で見せる構図・描画・仕上の基本

05 のぞく / 目線からの構図・描画・仕上の基本

第3章 図の極意

06 かまえる / 見せ場が最もよく伝わるアングル探し

07 むくらせる / 「ここに居る」と感じさせる伸びやかな湾曲

08 たたずむ / 自然な外観を表現するパースの基本

09 ふくらます / 体験のクライマックスを肥大化させる

10 こちょうする / わざと図法を誤用して見どころを強調する

11 ねじふせる / 複数の「見せ場」を共存させる

12 すかす / 全体の中に部分のアクティビティを見せる

13 はぶく / コンセプトを際立たせる「線の引き算」

14 そえる / 多様な添景によりいきいきとした雰囲気に

15 まとう / 太線やハッチングにより奥行き感やメリハリを

16 いろどる / 最小限の着彩で最大限の効果を

第4章 図の展開

17 のぞむ / 画面より「手前」を描いてつくる没入感

18 つつむ / 身の回りを包む環境の可視化

19 めぐる / 歩き回るようなシークエンスを1枚に

20 ならべる / 空間のコラージュで全体像を感じさせる

21 つなぐ / パノラマ透視でなじませる周辺環境

22 かもしだす / 時間のコラージュで伝える場や質

23 ぼかす / 見るたびに印象が変化する印象画のごとく

24 またたく / 見方により発見のある変幻性

25 まとめる / 全体を概観しつつ部分の雰囲気も伝える

26 いきいきと / 広域ビジョンを引き立たせるパースの「生気」

おわりに 「タナパー」の未来

本書は『超建築パース遠近法を自在に操る26の手描き術』と名付けられましたが、これは[超建築パース][遠近法を自在に操る][26の手描き術]という3つのフレーズから成っています。

CADやCGが普及し、建築パース表現がデジタルも含め多様化するなか、手描きでしかできない技をさらに伸ばすために追究したパース術、それが[超建築パース]です。デジタルが主流の近年においても筆者が手描きパースにこだわるのには、確たる理由があります。それは一言で言うと、「手描きならではのいい加減さ」でしょう。「いい加減」とは、「雑」「テキトー」という意味ではなく「正確さに基づく自由な応用」と考えてください。

建築パースの歴史は古く、遠近法として確立されたルネサンス期以来、何世紀にもわたって洗練されつづけた手描き図法の情報伝達力は、皆さんもよく知るところでしょう。本書は、その[遠近法を自在に操る]裏技、極端に言えば、図法の“悪用”をすすめる指南書です。

型を破るには、まず型を知りましょう。「第1章図の基本」として表現の目的、図の種類、その選択方法を学びます。そして「第2章図を描く」では、実際のプロジェクトで描いたパースを通して、外観および内観パースの描き方をその手順と共に紹介します。

そしていよいよ“悪用”の技、[26の手描き術]の真髄へとせまります。「第3章図の極意」では構図や骨格づくり、そして描画や仕上げといったパース作成段階でのツボを解説。「ねじふせる」「ふくらます」「はぶく」など、多様な手描きの機微は、作図系ツボと言ってよいでしょう。

そして「第4章図の展開」では“手描きでしかできない技”として、臨場感や雰囲気、空間の経験や変幻性など、手描きならではの自由さを拡張しようとするツボの世界へと誘います。この応用系ツボを修得できたら、あななたは手描きパースのエキスパートといっても過言ではありません。

図の目的・種類の紹介から始まり、描き方を経て作図系ツボ、さらには応用系ツボへと至る本書の内容を、初学者から実務者まで幅広く理解してもらうために、できるだけわかりやすい図説の体裁をとっています。プロジェクトやコンペで描いたパースを可能な限り実際の表現に近い状態で掲載し、その“手描き感”を感じつつ、その表現に込められた考えや工夫点をシンプルな文章やスケッチ等を通して理解してもらえるような構成を目指しました。

このありそうでなかったパースの手描き術を指南する本書を通して、一人でも多くの方が手描きパースの世界に魅了され、それぞれの超建築パースを自由につくってもらえたら幸いです。

田中智之

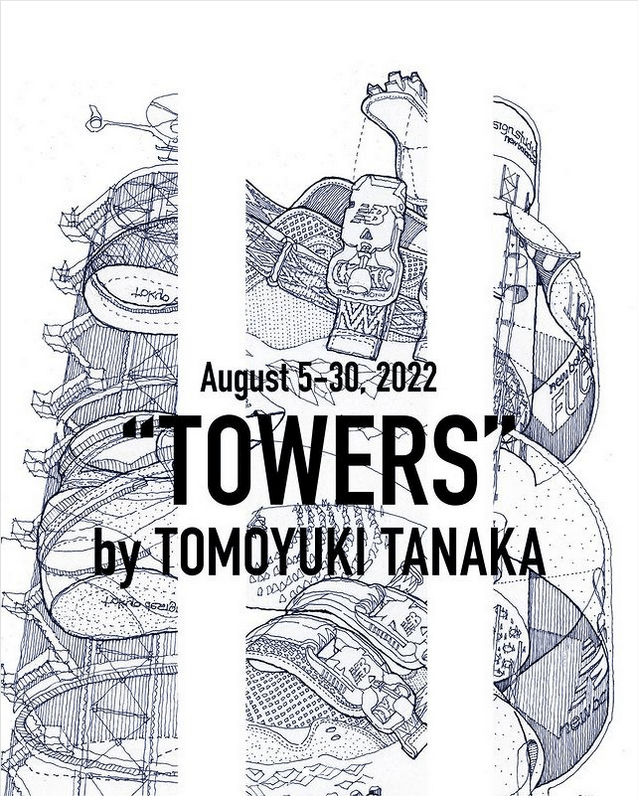

本文中では触れていませんが、筆者による「超建築パース」は、建築界の一部で「タナパー」と呼ばれているようです。「タナパー」って何?と聞かれることも多いので、以下のような説明をするようにしています。

「タナパー」とは、1990年代後半から取り組んだ数々のコンペやプロポーザルを通して開発された、空間構成やその全体像を伝えつつもその建築の佇まいや場の雰囲気、そして使われ方やアクティビティまでも盛り込むという重層的な表現を、透明感のある青い線画でまとめたもの。その呼称は早稲田の後輩たちがいつしか“ 「タナ」カさんの「パー」ス”を略して呼び始めたことが起源です。

線画でパースを描くのは当然筆者だけではなく、それこそルネサンス期以降、世界中で幾多のパースが線画を用いて描かれてきました。でも何かほかと違う点があるから「タナパー」などという固有名を付けられているのだろうと思い、二十数年にわたって描いて来たパースを振り返り、その特徴やエッセンスを整理してみました。

それらを「ツボ」として捉え直し、26のパース術として書籍化したのが本書です。その上で学芸出版社の岩切江津子さんには多大なる協力をいただきました。最初にお声がけいただいたのが確か2013年。中断そして疎遠となった期間も含めて8年の月日が経とうとしています。前書『階段空間の解体新書』は大難産でしたが、それに匹敵する年月にもかかわらず、なんとか書籍として世に送り出すことができました。岩切さんには重ねて感謝申し上げます。

筆者はこれからもタナパーを描き続け、それぞれのツボをより磨いていきます。本書の第2弾を出せるくらい、ツボを増やし、そして極めていくことが今後の目標です。

2021年初夏 田中智之

開催が決まり次第、お知らせします。

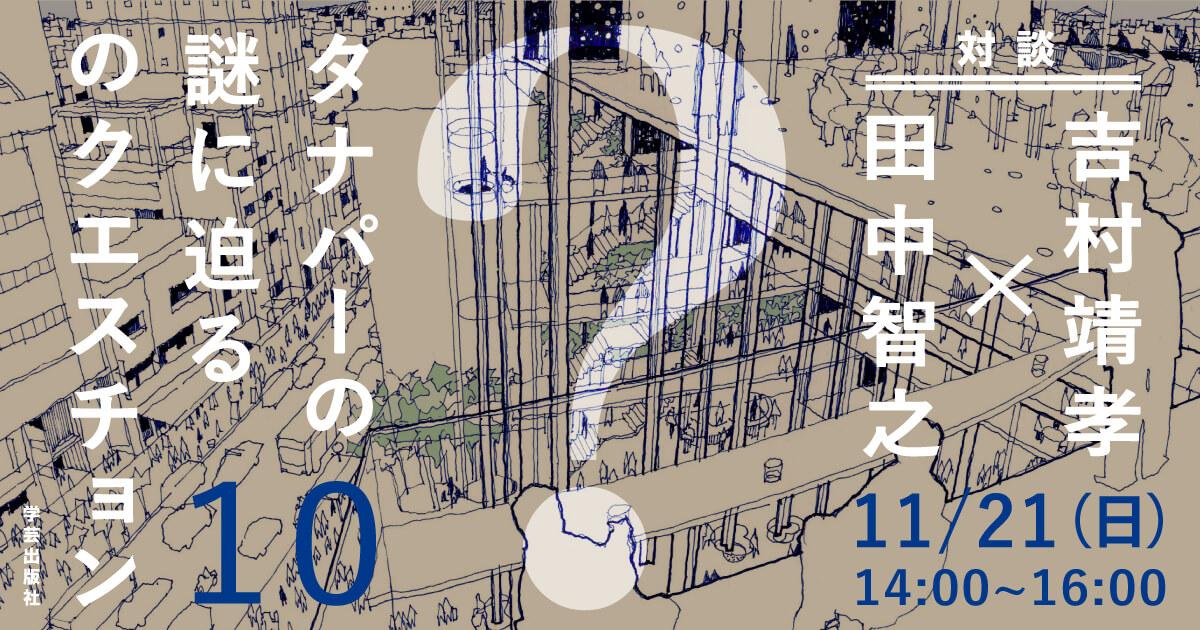

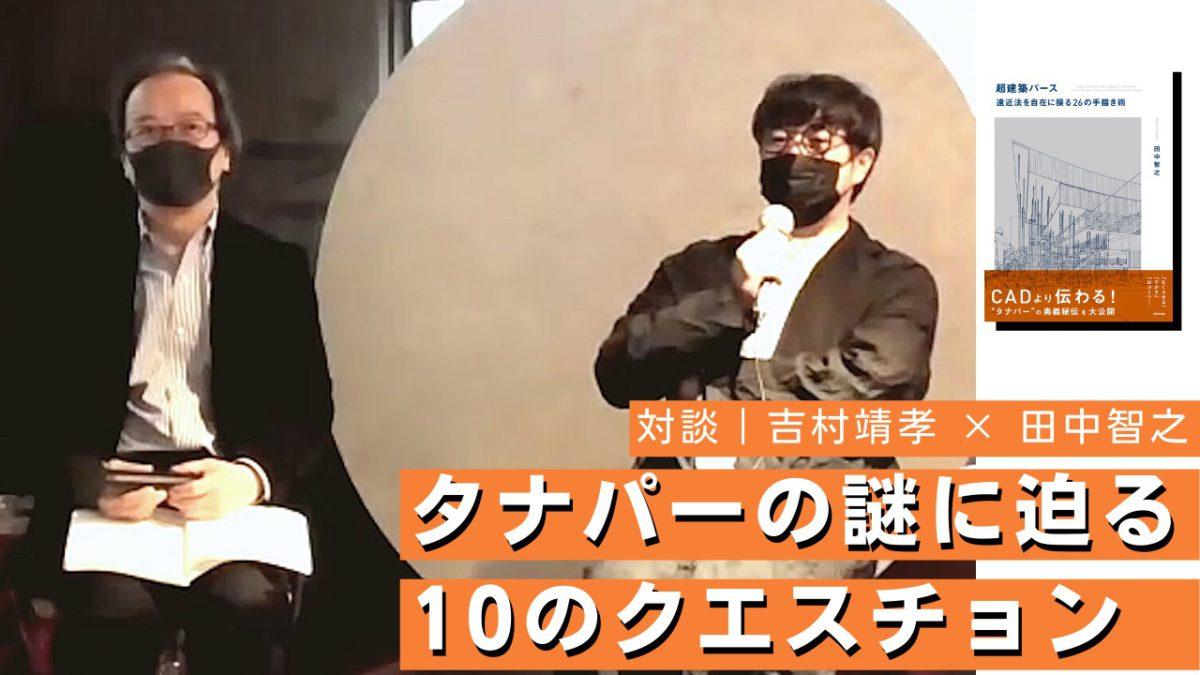

終了済みのイベント

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。