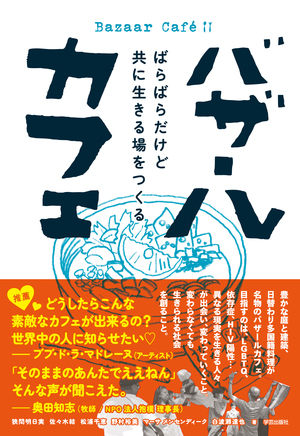

バザールカフェ ばらばらだけど共に生きる場をつくる

内容紹介

こんな場所が社会にたくさんあってほしい

豊かな庭と建築、名物は日替わりの多国籍料理。目指すのは、LGBTQ、依存症、HIV陽性、外国籍…異なる現実を生きる人々か?出会い、変わっていくこと。変わらなくても生きられる社会をつくること。そんな場をつくってきたバザールカフェの社会福祉士、ボランティア、宣教師、研究者らの実践レポート。

体裁四六判・224頁(カラー64頁)

定価本体2000円+税

発行日2024-07-25

装丁美馬智

ISBN9784761528973

GCODE5673

はじめに

1章 カフェの日常を支える土台

1-1 木々に囲まれたカフェにある、かすかな違和感

1-2 雑然さが「隙」をつくる

1-3 いろんな顔をもつ市場

1-4 しなやかに形を変えていくネットワーク

1-5 ひらかれた関係の中で自分をみつめる

2章 バザールカフェには誰がいる?

2-1 まず「人」として出会う

2-2 多国籍メニューをつくる外国人シェフ:バザールは第2のホーム

2-3 アルコール依存症のゲンさん:誰かに必要とされる場所

2-4 依存症の当事者でもある店長:「私、ここにいて良いんだな」

2-5 皿洗いをする高校教師:違う自分になれる場所

2-6 常連客の牧師:肩書をおろして過ごせる場所

2-7 社会福祉学科の実習生:実習で得た一番の財産は居場所

2-8 たろうと3人のおとな:ふしぎな子育ての場

2-9 支援されるソーシャルワーカー: 「お互い様なんだな」

2-10 ボブちゃん「と」英一:ありのままの姿へ

2-11 ひとし: 人生を変えるたくさんの出会い

3章 バザールカフェ的ソーシャルワーク実践

3-1 社会がつくってきた生きづらさの中で生きる

3-2 ある一日の記録:カフェとソーシャルワーク

3-3 ソーシャルワーカーの葛藤

3-4 バザールカフェにあるコミュニティワーク

3-5 バザールカフェにある漠然とした信頼感

3-6 私の役割とバザールカフェが目指すもの

4章 そこに広がる「生命モデル」の世界

4-1 ソーシャルワーカーの悔いのストーリー

4-2 生命モデルの庭につながる小径を歩く

4-3 ソーシャルワーク理論発展の歴史

4-4 バザールカフェのソーシャルワーク

5章 学びの場としてのバザール:コーヒーハウスミニストリー

5-1 型にハマらない学びの場

5-2 「持続可能なソーシャルワーク」を支える仕組み

6章 ブレンディング・コミュニティを生み出すカフェの試み

6-1 バザールカフェはコミュニティカフェなのか

6-2 バザールカフェに巻き込まれる

6-3 HIV/エイズの社会問題化と京都が果たした役割

6-4 インクルーシブなカフェの成り立ち:キリスト教とアートの邂逅

6-5 困難と隣り合わせのカフェ運営

6-6 ブレンディング・コミュニティという支え合いのかたち

おわりに

バザールカフェは25年もの間、実に多くの人が関わり、多くの人に愛されてきた場所である。バザールカフェが意味のある実践をしていることを私たちはそれなりに認識してきたし、大学や教会などの場で、またニュースレター、SNSを通して活動を紹介してきてはいる。これまでに新聞や本などでバザールカフェの取組みが紹介されることもあった。それでもやはり、バザールカフェは相変わらずよくわからない存在であり続けているように感じている。そろそろバザールカフェの実践をしっかり言語化してもっと広く世に伝える時だろう。そう思うようになったきっかけを与えたのが厚生労働科学研究費補助金を受けて実施したHIV陽性者支援に関する聞き取り調査だった。バザールカフェの立ち上げから今日に至る過程に関わってきた様々な関係者へのインタビューを通じて、この場所で多くの人が出会い、交流し、様々な取組みを進めてきたことが見えてきた。その歴史と併せて今の実践者たちの言葉でバザールカフェがどういう場所なのか、何をしているのかをまとめたい。バザールカフェをひとことで表現することはむずかしい。それでも20余年にわたって多様な人を尊重する場づくりと創造的な実践の姿とその意義を伝えたいと願い、本書を出版するに至った。

この本は『バザールカフェ ばらばらだけど共に生きる場をつくる』と名付けられた。バザールカフェは多様な人たちがありのままでいられる場であり、個人として尊重され、互いの属性を超えて人と人がつながる場という意味を込めている。社会には様々な壁があるけれど、バザールカフェではその壁を超えて自分とは異なった背景や立場の人と出会える。人には様々な違いがあるけれど、共に生きていけることをバザールカフェでは実感する。そして人は誰もが生きていくために時には支えが必要ということも事実で、そんな支えたり・支えられたりする場がバザールカフェなのではないか。バザールカフェの本質をシンプルな表現で表すタイトルに辿り着いた。

本書の内容と執筆者を簡単に紹介しよう。1章ではバザールカフェがどのような場所なのかを全般的に紹介している。カフェの日常と空間の特徴、そしてバザールカフェという名前が表す意味にも触れている。この章を担当した狭間明日実はバザールカフェのスタッフであり、社会福祉士だ。バザールではボランティアコーディネーターや地域とのネットワークづくり、イベント企画、ニュースレター編集などを担当していることから、バザールカフェに行き来する人を良く知り、バザールカフェの顔とも言える存在だ。2章はバザールカフェに関わる「人」に焦点を当てている。この章を担当する佐々木結は大学院生であり、学生ボランティアからバザールカフェに「巻き込まれ」、現在はバザールカフェの活動委員という立場でもある。多くの時間をバザールカフェで過ごし、スタッフやボランティアに信頼されている。この章で紹介するひとりひとりにインタビューを行った。3章でバザールカフェのスタッフで精神保健福祉士の松浦千恵はバザールカフェで行われているケアの部分、つまり「バザールカフェ『ならではの』ソーシャルワーク」について自身の体験やエピソードを通して伝えている。一般的なソーシャルワークの限界を超える実践の姿をリアルに表している。4章では社会福祉学者の野村裕美がバザールカフェのソーシャルワーク実践を学術的な理論に結びつけて考察している。バザールカフェの実践の特徴を学問的に位置付けながら、その意義を明確に示している。バザールカフェの実践をよく理解している医療ソーシャルワークの専門家として力強い評価となっている。5章はバザールカフェが学びの場でもあること、そしてキリスト教とのつながりがあることについて私(マーサ メンセンディーク)が担当した。私はバザールカフェの立ち上げから運営委員として関わり、大学の教員で宣教師という立場もあり、バザールカフェの国境を超える教会組織のパイプ役を担っている。最後に6章ではバザールカフェがどのようにして生まれたのかについて、社会学者の白波瀬達也がまとめている。バザールカフェの生みの親の榎本てる子について、立ち上げの頃のエイズ・アクティビズムとアーティストとのコラボレーション、そしてバザールカフェの理念について解説している。榎本てる子の実践と90年代のHIV/エイズ支援やアーティストの取組みの歴史を綴っており、興味深い内容となっている。

以上からわかるように、本書の執筆者は多様な顔ぶれであり、社会課題に取り組む実践家、まちづくり関係者、コミュニティカフェに関心のある人、教会関係者、そして大学教員や学生といった幅広い読者が興味をもてる内容ではないかと思っている。

バザールカフェについて多くの人からこんな評価を頂くことがある。それは、「帰って来る場所」であること。しばらく離れていても戻ったらバザールカフェでは覚えていてくれて「久しぶり!」「お帰り!」と迎えてくれることが嬉しいと。学生時代に関わった人、あるいは客としてよくご飯を食べに来ていた人でも、卒業して京都を離れ、しばらく経って母校を訪ねる時に、「そうだ、バザールカフェに行こう」とふらっと立ち寄ってくれる。ホームカミングの場所がどこよりもバザールカフェだという。学生ばかりではなく、バザールカフェで一定期間関わった人が久しぶりにまた訪れたいと思ってくれる。海外に住んでいる人にもバザールカフェのファンが結構いる。地域を超えたバザールカフェのコミュニティがあって、その人たちが私たちの財産であり、希望でもあると思う。つまり、人と人の出会いや再会、そしてつながることは喜びでもあり、希望を与えてくれるのではないか。

「ひとりでみる夢はただの夢、みんなで見る夢は現実になる」というジョン・レノンの言葉を榎本てる子はよく口にしていたことを思いだす。その頃の私たちは、このバザールカフェが25年も続くとは夢にも思っていなかった。バザールカフェはまさに多くの人が関わったことで実現でき、多くの人の協力で継続できた実践の場である。その実践はいったい何なのか。それは「支え、支えられる」、「愛し、愛される」場所と人のつながりなのではないか。

孤独や孤立などの問題が深刻な今の社会では益々そのような場所や実践が必要とされている。そしてそういった実践に共感する仲間が増えたら夢はさらに膨らむ。バザールカフェのストーリーが読者に少しでも希望とインスピレーションを与えることを願っている。

マーサ メンセンディーク

つきまとう葛藤

バザールカフェは当初から、考え方も違う、持っているものも違う、生まれ方も生き方も異なる多くの人たちの手でつくられてきた。そのプロセスでは、参画する人それぞれの多様なあり方をつねに尊重することが大切にされてきたのだと私は思う。

個人の経歴や心身の状態について、その開示のタイミングや方法は本人にだけ決められるべきだ。バザールでは匿名性の担保のために、いくつかのルールを共有してきた。建物や庭を撮影するお客さんがいれば、スタッフを含めた個人の顔が写りこまないように伝える。ボランティアには初回時に本名や経歴を言わなくていいことや、守秘義務のことを説明するなど。

ちなみに設立当初からしばらくは、テレビ番組や新聞の取材には一切応えず、バザールの活動を詳しく文字にすることさえ避けていた。しかし現在は取材に応えたり、大学の講義や研究会などでバザールの活動を話したりすることも少なくない。それはとくにこの数年間で、バザールの社会的な役割が変わってきたということを感じざるを得ないからだ。網の目が幾重にも張られたバザールの「包括的な支援」や「居場所」的な役割は、地域社会においてその認知や価値が高まってきているといえる。本書ではバザールの活動や理念をより具体的なイメージとともにお伝えすることを優先して、登場する人を特定の属性で説明することもあったが、普段ではそうした説明はできる限り避けている。このことは2章に詳しく書いている。しかしながら2章や3章で挙げたようなケースを示すことで、いわゆる当事者や周囲にいる人、支援者には、登場人物とバザールとが日常的にどんなふうに関わっているのかイメージを持っていただけたのではないかと思う。

なお本書に登場する本人や周囲の人たちとは、プライバシーを保護する観点から相談や添削をおこない、できる限りの配慮と推敲を重ねて本書が完成したことを述べておく。

また、活動を文字にするときに覚えておかなくてはいけないのは、必ず文字にした「以外」の人たちの存在がいるということだ。しんどい状況の人もいればそうでない人もおり、ある人のことを説明したカテゴリーの中に自分も入れられているような不快感を持つ人もいたかもしれない。活動を言葉や文字にして社会に発信する際には、いつだって揺れ、いちいち立ち止まり、葛藤している。本書を読んで気になることは、ご指摘いただけるとありがたい。

そこから社会に広がる小さな波紋

葛藤や違和感、とまどい、やるせなさなど、バザールに関わってきた人たちはどれほど体験してきただろうと思う。私も何度かやめてしまいたいと思ったものだ。他者といる以上、どうしてもわかり合えないことが起こる。自分の内にある偏見が顔を覗かせることもあるだろうし、蓋をしてきた過去を思い出したりすることもあるかもしれない。

ただそれらを無しにするのでも悪とするのでもなく、どの感情や考えも大切に持っておくことを、決着をつけないというかたちで、この場はゆるしてくれているように思う。

バザールカフェに流れる空気を吸い込んで、様々な視点を得た人たちは、別の場所でもその種をまいていく。大きな社会のなかでは小さな波紋に過ぎないかもしれないが、その態度や姿勢は確実に人から人へと何かを伝えていると感じる。バザールカフェが社会に変化をもたらしていく場であることに確信をもつとともに、私も種をまく未熟な一員であれたらと願う。

バザールカフェのこれから

2020年、WCM(Wider Church Ministries UCCの宣教活動部門)が宣教師館として活用してきたクラッパードインの土地建物を整理することとなり、WCMは土地建物を売却するのではなく、引き続きバザールカフェの働きを続けてほしいという願いを表明した。この願いを実現するためにWCM、日本キリスト教団京都教区、バザールカフェの三者は、一般財団法人設立に向けた準備を数年かけて丁寧におこなった。そして2023年2月にWCM、日本キリスト教団京都教区、バザールカフェの三者によって「一般財団法人クラッパードイン」が設立された。

バザールカフェが今後も活動を続けていくことに変わりはないものの、法人設立は25年以上にわたる活動の歴史の中でひとつの節目となったことは間違いない。本書がこの節目に生まれた産物だと思うと感慨深い。

本書を書くにあたり、インタビューに応えてくださった方々をはじめバザールに関わってこられた数多くの方々に、心からの敬意と感謝の気持ちを表したい。そして何度もバザールに足を運んでくださり、三歩進んでは二歩下がる私たちに寄り添い続けてくださった学芸出版社の岩切江津子さん、本を書くことがほぼ初めての執筆陣を完成まで導いてくださった岩崎健一郎さん、安井葉日花さんに改めて感謝を申し上げる。

最後に、バザールカフェに来たことがない読者の方には、本書を読んでいただくことによって初めて訪れた際に感じるであろう「わからなさ」「得体の知れなさ」の醍醐味が薄れはしないだろうかという懸念が少なからずあった。それを確かめに、ぜひバザールに足を運んでくださるととても嬉しい。

本書で書くことができたのは、バザールカフェが大切にしていることの一部にすぎない。それぞれの人にとって、バザールで得たもの、価値、感じ方は異なっているはずだ。だからこそ限られた人の筆によってバザールカフェのことを書くことには、本当に大きな葛藤と、抵抗感や不安があった。書き終わったあとも、こうした気持ちを忘れずにいたい。今後も出会う「ばらばら」な人たち一人ひとりに敬意をもって、相手との違いを大切にしたいと思う。

狭間明日実

開催が決まり次第、お知らせします。

メディア掲載情報

その他のお知らせ

公開され次第、お伝えします。