建築スタディ 発想の方法

内容紹介

できた!と思った瞬間と思考の軌跡を追う

建築家は何から考え始め、いつデザインを決めるのか?多くの設計者が試行錯誤するスタディの手法を、建築家50人の頭の中に探る。気づきのきっかけは方法・関係・構造・空間・表皮・ディテール・社会・環境など様々。思案中の模型やドローイング、そして「できた!」と思った瞬間のものとで見比べると思考の軌跡が見えてくる

体裁四六判・224頁

定価本体2400円+税

発行日2024-06-25

装丁加藤賢策(LABORATORIES)

ISBN9784761528942

GCODE2352

Ⅰ 考え方に気づく

1|方法

青木淳│馬見原橋

「設計ってなにをすること?」が腑に落ちた瞬間

中山英之│ある高齢者介護施設建替計画

「ない」ことが生まれる?.脳が見るかたちと力学のあいだ

増田信吾+大坪克亘│始めの屋根

問いを問い直す.考えたこともなかったものを創造するために

西澤徹夫│

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリーリニューアル

ニュートラルさをチューニングする

北川原温│バレエ『One of a kind』舞台美術

オートマティスムの試み

NOIZ│“Patterns as Time”

自然と人工、無数のパターンを凝縮する方法

古澤大輔│古澤邸

複数の問いを重ね合わせて転じる

遠藤克彦│大阪中之島美術館

単純さの中にある複雑な事象を表す

藤村龍至│すばる保育園

帰納的飛躍による創造性

古谷誠章│せんだいメディアテーク(案)

メディアテーク的なもののはじまり

Ⅱ 物、空間を練る

2|関係性

千葉学│工学院大学125周年記念総合教育棟

アトリウムから“隙間”へ

山梨知彦│桐朋学園大学調布キャンパス1号館

手作業とBIMが生んだ新しいナチュラル

香山壽夫│東京大学工学部6号館屋上増築

素材と形、空間を同時に考える瞬間

五十嵐淳│house vision

新しい「窓」の概念

坂本一成│egota house Werkbundsiedlung

スモール・コンパクト・ユニットとアイランド・プラン

3|構造

大谷弘明│積層の家(自邸)

絵の積み重ねが建築をつくる

金箱温春│青森県立美術館

構造のストーリーとルールを描く

原田真宏│XXXX

ジオメトリへ、結晶化する時

山下設計(基本設計)+Arup(基本設計協力事務所)│

東京アクアティクスセンター

「どう建築するか」から生まれた「リフトアップ」と「4本柱+フラットルーフ」と「屋根免震(=

マスダンパー)」

4|空間

伊東豊雄│中野本町の家

軸線が消えた瞬間

畝森泰行│Small House

断面への集中から見えてきた環境と結びつくスケール

前田圭介│こどもえんつくし ダイニングホール棟 forestaカランころ

領域が変化する森のような居場所

長谷川豪│経堂の住宅

夢のような現実

中村拓志│Optical Glass House

堆積し続ける建築

5|表皮

永山祐子│東急歌舞伎町タワー

“建築がどうそこにあるか” 表層から考える

小堀哲夫│NICCA INNOVATION CENTER

バリで出会った透ける布

日建設計│有明GYM-EX(旧・有明体操競技場)

標準規格にない80mm角の製材外装

隈研吾│竹田市城下町交流プラザ

構造とスクリーンに関する哲学的転換

6|ディテール

宇野友明│高峯の家

デッサンをするように

安田幸一│福田美術館

ディテールに始まり配置に終わる設計法

Ⅲ 社会や環境を思う

7|社会

平田晃久│太田市美術館・図書館

決別の前夜

飯田善彦│龍谷大学深草キャンパス

大模型から見えてきた地域と大学の関係

金野千恵│春日台センターセンター

地域の具体からつくる風景

ツバメアーキテクツ│

ツルガソネ保育所・特養通り抜けプロジェクト

ふたしかさを生きるソーシャル・テクトニクスの建築

山本理顕│ひょうたん型ダイアグラム

ダイアグラムの発見と進化

内藤廣│紀尾井清堂

建築をあきらめるな

8|場所

長谷川逸子│湘南台文化センター

丘をたち上げ、新しい建築をめざして

保坂猛│ほうとう不動

富士山と雲

田根剛│エストニア国立博物館

一本の線、その線が二本に分かれるとき

佐藤尚巳│青山OMスクエア

人と車の適度な共存関係が街をおもしろくする

宮崎浩│長野県立美術館

敷地の持つポテンシャルを引き出す

平瀬有人・平瀬祐子│

御嶽山ビジターセンター〈やまテラス王滝〉〈さとテラス三岳〉

インデックスとしての赤い屋根と穿たれたフレーミング

中川エリカ│桃山ハウス

街がどうできているのか、よく見て、建築につなげる

大江一夫│Port House

プランとファサードを同期させる

比嘉武彦│桜川市立桃山学園

揺籃 ~子どもたちを育む廻廊

ヨコミゾマコト│O市市民ホール

異化効果

室伏次郎│球磨焼酎「蔵」建替計画

盆地と古民家の景観、そして幻の湖

久米設計│有明アリーナ

独自性と機能性を備えたアリーナの誕生

9|環境

末光弘和│百佑オフィス

発想を膨らますためのツールとしての環境シミュレーション

能作文徳+常山未央│西大井のあな

「あな」を通り抜ける暖かい空気

50の化学反応

本書は、50人の建築家による発想の方法を集めた資料である。私がそんなことを調べたきっかけは、自らの発想の苦しみを、他の建築家たちがどのように乗り越えているのかを知りたいと考えたからだ。

化学反応

建築における「発想」とは、何か新しい考え方や形を思いつくことである。そうした新しさは建築家の今までの記憶や経験から生まれる理念のようなものが元になるのだろうが、それがベースとなって何かが生成されないといけない。つまりそれは化学反応のようなもので、A(記憶・経験・理念)にB(何か)を加えて反応させ、C(新しさ)を得る、というようなことではないかと思われる。だから発想に当たってはこのAとBを定めなければならない。

私の場合、Aに当たるのが建築への考え方で、それはプロジェクトを超えて、一貫して変わらない。そしてBに当たるのがプロジェクトごとに異なる敷地やプログラムという条件だ。そしてこのAとBを擦り合わせるとCが見えてくる。

もう少し具体的に言うと、私は建築という固定的で静的な物体の中に流れる光、空気、人、物などに興味がある。だからそれらが流れる様が、五感を通して知覚されることを、建築の第一条件だと考えている。これは私の建築理念と呼べるもので、プロジェクトが異なれど、変わらないAにあたる。一方プロジェクトの敷地やプログラムなどの条件は、類似することはあっても同じことはない。この毎回変わる条件がBである。だから変わらない理念Aを変わる条件Bに擦り合わせることでCを生み出そうと考えている。

触媒

このA+B=Cは発想の大枠であるが、AとBのぶつかり合いをミクロに見るとそこで何が起こっているのかは、突然変異だったり、理論的展開だったり、ケースバイケースで定式化しにくい。ただこの化学反応はそう簡単に起こるものではないし、待っていたら勝手に起こるものでもない。だからAとBを並置し、ひたすら可能性のありそうな触媒を入れては状態を見るという苦しい道のりが続く。触媒に相当するのは僕の場合、昨今の哲学的課題である「感性」「物」「共同性」「AI」などの概念である。そしてこんな触媒がきっかけとなり、ある時この道のりのどこかで、反応が始まり、これはいけると思えるステップアップが起こる。流れが敷地の環境要素の中に立ち上がる。ドローイングや模型にも変化が見られる。それは劇的な場合もあるが、微差の場合も多い。見た目の大小に関わらず差に秘められた意味が重要である。

本書は50人の建築家による、この反応の前後のドローイングや模型のコレクションである。双方を見ることで前後で起こっている反応の内実が明らかになる。読者にはこの反応のメカニズムを感じとり、自らの発想に役立ててもらえればと思う。

3種類の建築家

さて、いただいた数々のドローイングや模型は、建築家それぞれの関心のありようを示している。一見何の脈絡もないように見えるが、私はそれらを大きく3つの態度として捉えた。それは3種類の建築家の存在を示している。それらは「考え方」を新たに生み出そうとする建築家、「空間や物」を練る建築家、「環境や社会」を問う建築家である。

実際に彼らの建築が生まれる前のスケッチや模型を見ると「考え方」を問題にする人は生まれる前も「考え方」にこだわっている。「空間や物」を考えている人は生まれる前も同じことを考えている。

これは私の予想だが、おそらく彼らのこだわりは違うプロジェクトでも同じではないかと思う。つまり彼らの発想は、自らの継続的な理念の枠組み(考え方、空間・物、環境・社会)の中で絞り出した結果なのである。決して天から降ってくるエピファニー(突然のひらめき)を自らの意思の介在無くして受動的に手に入れたものではない。彼らにはそれを絞り出す理念的な枠組み」とこだわりの方法論がある。

この3つの態度をさらに9つの関心、〈1 設計方法〉〈2 関係性〉〈3 構造〉〈4 空間〉〈5 表皮〉〈6 ディテール〉〈7 社会〉〈8 場所〉〈9 環境〉に分類してみると、建築家たちの思い、態度、理念がよりはっきりと現れて見える。

例えば、増田+大坪さんは一貫して既存の何かと新たにつくるものの間を埋める方法を模索している。スケッチにはその間を埋めるものが何かを考えた末のエキスが現れている。隈研吾さんは意思決定の材料は必ず模型だと言っていた。隈氏にとっては全体の表皮と構造のバランスを見るのに模型以外のツールは考えられないのだと思う。宇野友明さんのスケッチブックにはディテールしか描かれていない。建築はディテールの集積でできているということを物語るし、ディテールがうまくいけば建物全体がうまくいくという信念がそこから伝わる。山本理顕さんは修士論文で研究した建築と社会との関係性のダイアグラムを未だに自らのプロジェクトの原理として踏襲している。そのしつこさはなかなか真似できないだろう。田根剛さんは建物の敷地周辺にすでにあるさまざまな物を考古学者のように集積してそれらを発想の原点としながらスケッチを描いていく。だからスケッチは常に建築になる前の断片であり、それがある日、全体の形に結びつくのだが、スケッチは常にその場所の何かと関係するのである。

建築家の発想は、このようにそれぞれの理念がプロジェクトごとの条件と化学反応し生まれるのである。ここに集められた50個の化学反応から学べることは計り知れない。十分に堪能していただければ幸いである。

2024年5月 坂牛卓

日本建築家協会の月刊会報誌『JIA MAGAZINE』の編集長を2018年8月に始めた時、巻頭で建築家にインタビューをしようと考えた。加えてインタビューをした建築家の皆さんに「建築が生まれた時」のドローイングか模型を表紙に掲載してもらうことをお願いした。「建築が生まれた時」とは、あるプロジェクトにおいて、あるドローイングや模型ができたことで「これで行けそうだ」と感じた時のことである。

最初の表紙を飾った隈研吾さんの模型から最後の内藤廣さんのドローイングまで、その間、50を超える模型やドローイングが登場し、建築家の皆さんの発想の瞬間に凝縮されているエネルギーが毎月の表紙にほとばしった。

6年間(2018年8月号~2023年4月号)この表紙を見ながらこれは貴重な資料だと感じた。そこで散逸しないように書籍にまとめることにした。その際、建築家の皆さんに建築が生まれた時だけではなく、生まれる「前」も見せてくださいというお願いをした。というのも建築家たちは、建築が生まれるまで悶々とスケッチや模型を作り続け、ある時何かの拍子に建築を産み落とす。だから「生まれる前」と後を見れば「生まれた時」の「何かの拍子」が分かると思ったのだ。そしてこの「何かの拍子」こそが建築設計の「肝」で、その「肝」は建築の計画学、設計基礎、資料集成、意匠論、建築論など世に出回る建築のどんな本にもほぼ間違いなく書かれていない。それはこんな建築家の産みの苦しみの現場を見るしか知る方法はないのである。

そんな産む前の苦しみを果たして見せてもらえるのかどうかは不安だったが、お願いをした。すると皆快く見せてくれた。

今あらためて200ページに及ぶ50人の建築家の発想の現場を見ていると怖くなってくる。建築家の想像力の逞しさ、情熱に圧倒された。自分も設計者として、日夜思い悩んでいる。そのために、何をしたらいいのか不安をかかえながら建築スタディをしている。その方法はきっと人それぞれではある。しかし、いい建築はいいスタディの先にある。いい発想の方法が必要なのである。

この50人の建築家の発想の方法論は必ずや皆さんの方法論を強化してくれるはずである。特異なものもあれば、普通なやり方もあるだろう。どれを参考にしてもいい。自分にしっくりくる方法に出会えることを願っている。

最後にしかし最小ではなく、この本作りに力を貸してくれた多くの人へ感謝の意を表したい。まずは多忙な建築家の皆様には、インタビューに答えてくれたこと、それをまとめるにあたって、建築が生まれる前を見せてくださいという、厄介なお願いにご協力いただけたことに、この場を借りて御礼したい。次にインタビューの時からテープを起こして、記事作りを担当してくれた南風舎の南口千穂さんには、50人の建築家を相手に1人ずつ丁寧にこちらの要望を伝え、対応してくれたことに、学芸出版社の井口夏実さんには私の企画を快諾してくれた上に、「建築が生まれる前を載せましょう」というこの本の肝となるアイデアを考案し、それを実行すべく建築家の案に根気よく1つずつ赤入れをしてくれたことに、デザイン担当のLABORATORIESの加藤賢策さんにはたびたびのデザイン注文に根気よくお付き合いいただいたことに、深い敬意を表します。みなさんありがとうございました。

2024年5月 坂牛卓

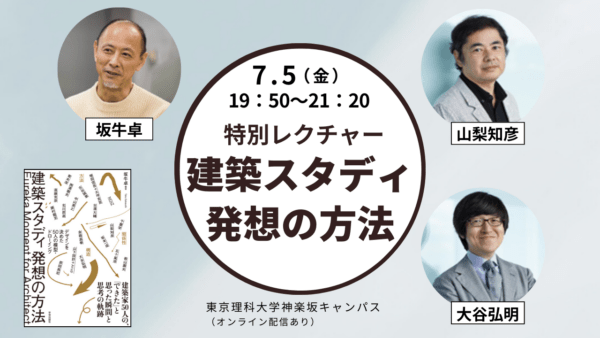

開催前・開催中のイベント

メディア掲載情報

その他のお知らせ

公開され次第、お伝えします。