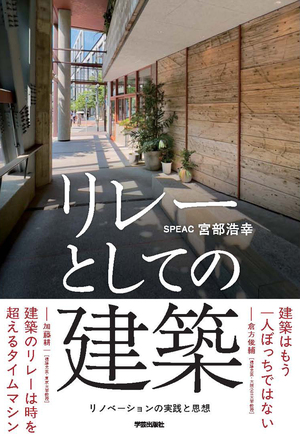

リレーとしての建築

過去と現在、未来を繋ぐリノベの方法と思想

「建築のリレー」としてのリノベーションはオリジナルの保全でもなく、改変部分を際立たせるデザインとも異なる。一見どこをきれいにしたのか分からない兜町第5平和ビルのリノベが評判を呼んだ。好きな人が一人いれば良いと蔦を残した蔦の家など東京R不動産でも著名なSPEACの設計を担う著者の仕事と考え方を紹介する

宮部 浩幸 著

| 体裁 | 四六判・224頁(カラー96頁) |

|---|---|

| 定価 | 本体2400円+税 |

| 発行日 | 2025-11-01 |

| 装丁 | 丸山太央 |

| ISBN | 9784761529482 |

| GCODE | 2371 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル |

はじめに

第1章 建築はリレーだ

1 建築と記憶

2 リノベーションと保存の現在地

3 リノベーションのデザイン――建築の古い部分と新しい部分の関係

第2章 文脈をつなぐ――日本橋兜町でのリノベーション

1 日本橋兜町――再生事業への経緯

2 再開発は外科手術、リノベーションは漢方

3 兜町第5平和ビル(旧第一銀行附属新館)――時の経過を表す再生

4 旧うなぎの松よし――老舗の物語を引き継ぐ

5 兜町第7平和ビル――旧ATMコーナーをオープンスペースに

6 建築のリレーで見えたこと

第3章 まちの文脈から使い方を考える

1 蔦の家――古さや手作りを楽しむ人を呼び寄せる

2 ビジネスインのむら――前用途の痕跡を残しながら新しい用途を考える

3 まちの文脈に接木をするように考える

第4章 思い出を建築に託す

1 パブリック・ハイツ――思い出の品々の再編で住空間を作る

2 龍宮城アパートメント――オーナーと建築とまちをひとつながりに考える

3 1930の家――引き算のデザインで古色を活かす

4 長生きする建築は異なる世代を結ぶ媒介者

第5章 建築を残す意味と「建築のリレー」のデザイン

1 建築を残すことにどんな意味があるのか

2 「建築のリレー」とは

3 「建築のリレー」のデザイン

第6章 新築でも「建築のリレー」はできるのか

1 新築でも「建築のリレー」の手法は使える168

2 SUPERNOVA KAWASAKI――大規模再開発でもまちの文脈を読み取って作る

第7章 進む時間と巡る時間の実体化――下北沢

1 鉄道工事による再開発が長引いた下北沢

2 下北沢ケージ――仮設建築でまちの期待値を上げる

3 ハイランド――将来のリノベーションを想定して新築する

4 シモキタフロント――まちの切断面を時間をかけて癒す

5 建築のリレーに向けた初期設定

第8章 これまでとこれからの間の創造

1 「建築のリレー」における企画とデザインの関係

2 建築の生死はまちの価値にかかっている

3 これまでとこれからの間にある創造

あとがき、注、プロジェクトデータ

本書は建築を残すことの意味とそれに相応しい企画やデザインの方法を考え記したものだ。建築に流れた時間をどのように捉えて、それをどのように我々が活かし、次の世代へ渡していくのかということについて考えてきた成果をまとめている。建築や都市の創造に関わる職能の方々には方法論の一つとして捉えていただけるとありがたい。90年代以前に学生時代を過ごした人たちは当時主流だった思想との違いを感じるだろう。建築や都市について学ぶ若い学生には思想的には馴染みやすい内容だろう。ここに書かれた方法をデザインや企画を考える際の手がかりにしてほしい。そして、建築や都市を専門としない人たちには、建築や都市を鑑賞して楽しんでいただきたい。私たちが生きる時間の前や後のことを感じ想像することができる。本書にはそのための建築や都市を読み取る方法が書いてあると捉えていただけると嬉しい。

2000年代に入り日本でもリノベーションという言葉が広がり、一般化してきた。さまざまな事例を目にする中で、既存建築を活かすことでしか達成しえないことがあることを察知している人も増えてきた。一方で、そうしたことは感覚的なこととして扱われ、再現性のある方法はあまり語られてこなかった。私が関わってきたほとんどのプロジェクトの主題は建築を残すことでも、そこに流れた時間を活かすことでもなかった。しかし、それぞれのプロジェクトの中で私はそれらのことを考えてきた。そして、建築や場所に流れた時間、それに関わってきた人たちの営みを文脈として読み取り、それへの応答を建築で行うようになった。実践と研究を重ねるうちに、私は建築行為を過去からのバトンを未来へと繋いでいく「リレー」のようなものとして捉えるようになった。そうすると、私が考え実践してきたことは昔からなされてきた自然なことだが、近代的な思想が広がる中で忘れられていたものであることに気がついた。

なお、本書でたびたび出てくる「建築のリレー」という言葉は建築という物体というよりも建築という行為を指している。

本書は大きく四つのパートからなる。

一つ目のパートは第1章。近代的思想の中で培われてきた考え方への疑問やそれについての私の考えを述べた。その後、古今東西の建築の事例の中で特に重要だと考えられるもの取り上げ、「建築のリレー」のデザイン手法を分析、解説した。

二つ目のパートは2章から5章。私がリノベーションの実践を通して考えたことや得た知見をまとめ、建築を残すことの意味について考察した。

三つ目のパートは6章と7章。リノベーションを通じて得られた知見が、新築でも有効であることを示した。

最後の8章では、総括として「建築のリレー」の企画とデザインの関係性についてまとめた。さらにリノベーションでも新築でもこれまでとこれからの時間に対する眼差しが大切であることを述べた。

本書で記した「建築のリレー」の方法は基本的なものだ。これを応用、発展した新たな「建築のリレー」がそこかしこに展開されることを願っている。

2025 年9月吉日

宮部浩幸

この本は私が東京大学工学建築学科の助手だった時(1999-2007年)以来、設計をしながら時折思い出すように考えてきたことをベースまとめたものだ。

「建築のリレー」ということばは大学時代の同級生で建築史家の加藤耕一との会話の中で発した言葉だった。リノベーションあるいは建築の設計についてどう考えているのかと問われて、リレーのようなものだと考えていると答えた。その会話から考えをまとめることをせずにいた私であったが、本を書くきっかけは偶然が重なって訪れた。まずは書籍化へとつながる道筋を作ってくださった方々に感謝を申し上げたい。

私に今回の執筆のきっかけをくれたのは関西大学の岡絵里子先生だった。2023年10月18日に行われた都市環境デザイン会議(JUDI)関西ブロックのセミナーで私が取り組んできたリノベーションの事例を通して「建築を残すことの意味」を語ってほしいとのオファーをくださったのだった。岡先生は旧第一銀行本店附属新館の時の経過を素直に表した、きれいにしていないリノベーションに関心を持たれてFacebookに投稿をされていた。そしてその投稿を見て私が関わっていたことを伝えてくれたのは建築家の上西明さんだった。それから数ヶ月後、都市計画学会のクライストチャーチへの視察で偶然にも岡先生とご一緒したのだった。この視察に誘ってくれたのは門真市の仕事を一緒にしている市浦ハウジング&プランニングの森田恭平さんだった。そのツアーの帰りの道すがら、岡先生から都市環境デザイン会議でのレクチャーの依頼をいただいた。

レクチャーは幸いにも好評だった。お世辞だと思うが岡先生からは「ちゃんと文章にまとめたら、本になりそうね」と言っていただいた。そして、事務局としてレクチャーを運営していた学芸出版社の前田裕資さんが編集を引き受けてもよいと言ってくださり、本作りが始まった。設計と大学の業務の合間で少しずつしか書けない私に前田さんは根気よく付き合ってくださった。同社の岩切江津子さんには実直なアドバイスをいただいた。デザイナーの丸山太央さんは紙面を魅力的に仕上げてくれた。

建築における時間性を考えるきっかけをくれたのは私が学生時代からお世話になった東京大学の岸田省吾先生だった。先生の研究室の助手として関わった東京大学のキャンパスの設計の仕事を通じて、古い建築と向き合い考えることの楽しさと可能性を感じた。第1章で展開した建築の形態を読み取り分析する方法もまた岸田先生から伝授されたものだ。そしてポルトガルに1年間研究に行くことを応援してくれたのも先生だった。

ポルトガルのリスボンではリノベーションのデザインの手法と理念についての研究を行った。リスボン工科大学のカルロス・ディアス・コエーリョ先生にはとてもお世話になった。先生が関わっていたプロジェクトはローマ時代の遺跡上にある村の広場だった。現在の交通機能を満たしながら、出土したローマ時代の建築の石柱をどう並べるのかを検討する場に立ち会わせてもらえた。歴史を創造的に再解釈して現代の空間を作り上げていくさまが私にはとても刺激的だった。

大学院修了後、岸田先生の研究室にもどる前の2年間、私は北川原温先生のもとで設計実務を覚えた。北川原先生は芸術家肌の建築家として知られているが、実はさまざまな分野の事象を読み込んで建築を考える側面があった。その姿勢が大いに勉強になった。

東大を辞めた後は大学の同級生だった林厚見に誘われて「東京R不動産」を運営するスピークのパートナーとなった。スピークは林厚見と吉里裕也が設立した会社で私はそこで設計を手がけていくことになった。建築家である私にとって幸運だったのは彼らのようなプロデューサーに巡り会えたことだった。建築の企画は彼らとの実践の中で学んでいくことができた。さらに設計の業務をしながら大学教員をすることを応援してくれたも彼らだった。彼らには感謝してもしきれない。そして、この本で紹介したプロジェクトはどれもスピークのメンバーと共に取り組んだもので、彼らなくしては成しえないものであった。

さらに近畿大学建築学部の教員、スタッフ、ゼミの学生たちは、私が建築について考える機会と立場を提供してくれた。

さいごに、建築家と大学教員として東京と大阪を行き来する生き方を許してくれた妻の靖代と子どもたちには頭が上がらない。家族の協力なしには建築を作ることも本を書くことも考えられなかった。

2025年9月1日

宮部浩幸

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2026年2月5日 | 『リレーとしての建築』(宮部浩幸)が「住宅特集」(2026年2月号)で紹介されました |

| 2026年1月20日 | 【全文閲覧可】宮部浩幸さん・倉方俊輔さん出演『リレーとしての建築』刊行記念イベントのレポートが公開されました |

| 2025年12月24日 | 『リレーとしての建築』(宮部浩幸)が「日刊建設通信新聞」で紹介されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。