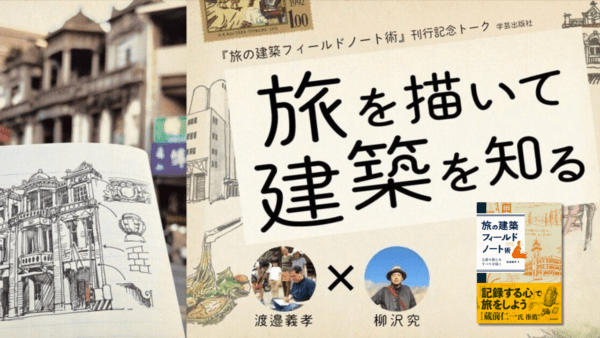

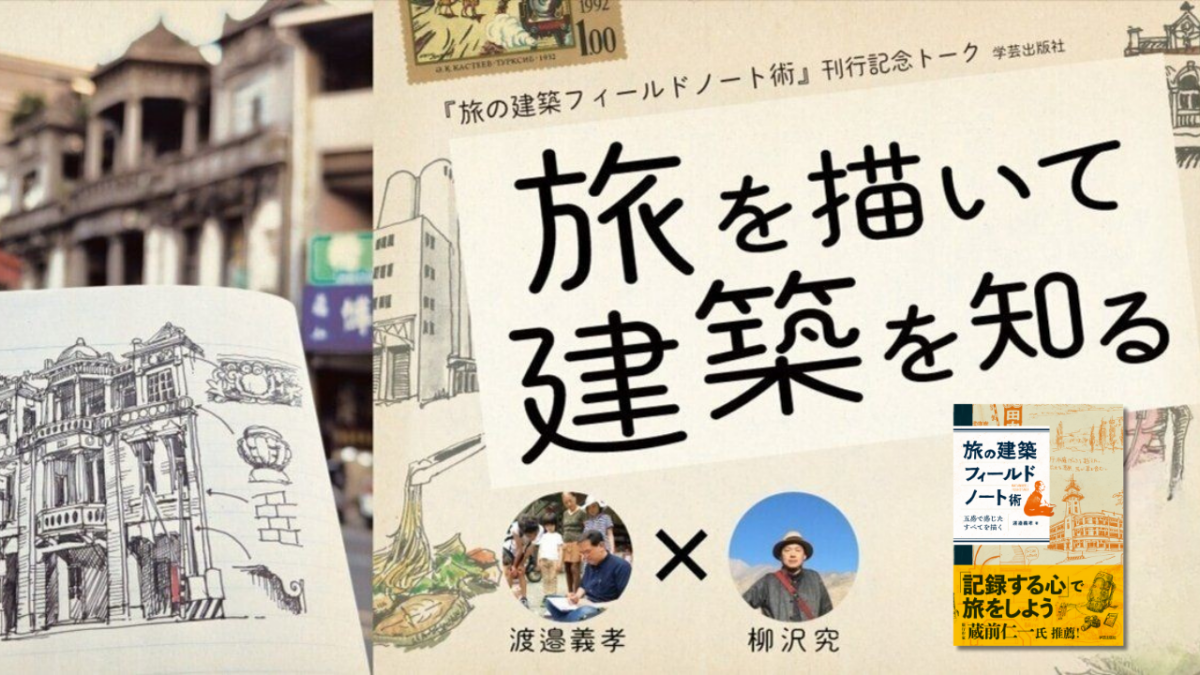

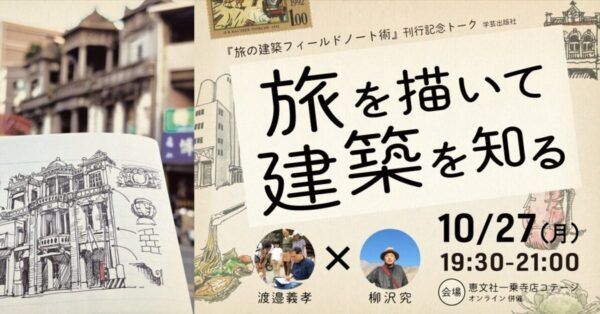

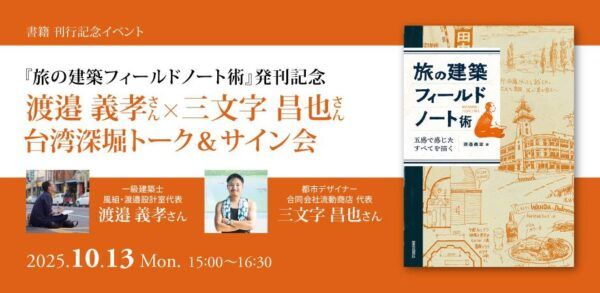

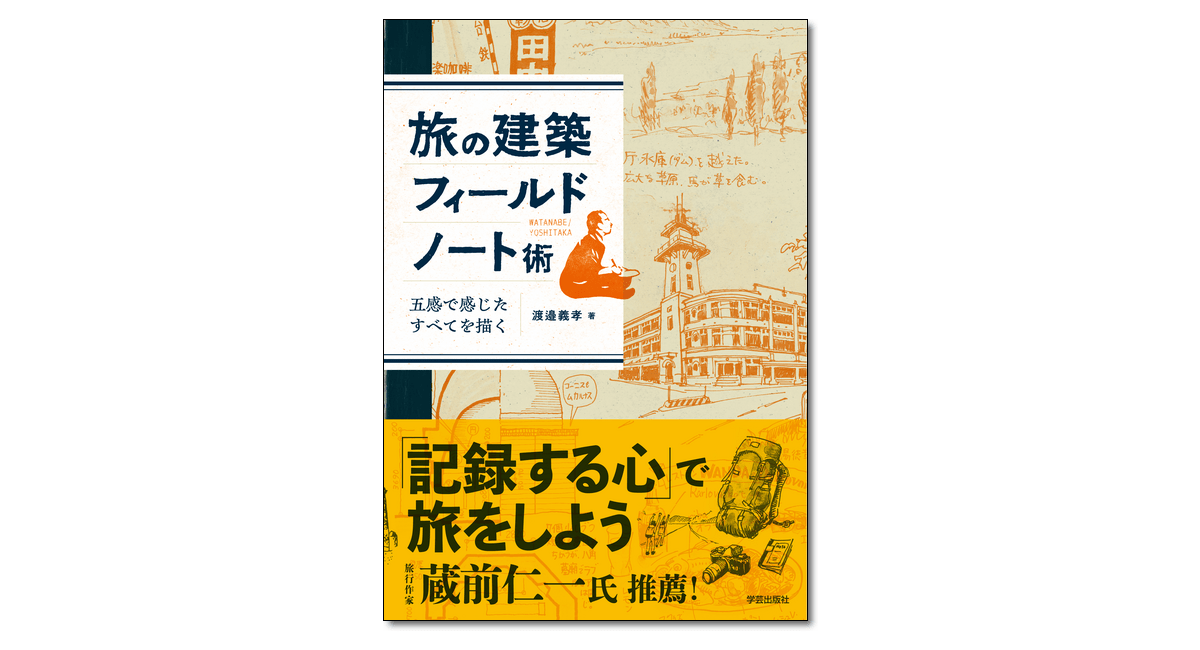

旅の建築フィールドノート術

54の国と地域で3000頁を描いた記録術

建築体験とは、その地で食べた屋台飯や雑踏の匂い、喧騒、道行く人のふるまいや耳にした会話と不可分だ。31年間で54の国と地域を巡り、「生きた時空間」の中で建築と出会いつづける著者による旅の記録術。3000頁超のノートづくりに裏打ちされた図法選択や聞取り・実測手法、速記や時短着彩のテクニック、人や食の描き方。

渡邉 義孝 著

| 体裁 | A5判・128頁(オールカラー) |

|---|---|

| 定価 | 本体2400円+税 |

| 発行日 | 2025-09-10 |

| 装丁 | 美馬智 |

| ISBN | 9784761529376 |

| GCODE | 2327 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| 関連コンテンツ | レクチャー動画あり(全1件) |

| ジャンル |

はじめに|旅で学ぶ建築、体験を刻むノート

第1章 フィールドノートのはじめかた

1-1 | なにを採集するのか?

- 気になったらなんでも描く

- 体中のアンテナで瞬間の世界を取り込む

- どんな天気でだれと言葉を交わしたか

1-2 | 道具と基本の描き方

- お気に入りの道具を揃える

- 道具の選択

- 手順のダイジェスト

- 予測不可能な旅をまるごと記録する

1-3 | その場で描く、その日のうちに書く

- インタラクティブな対話

- イラストは現場で描き上げる

- 書き文字はメモ帳経由で!

1-4 | なにを描くか、どう描くか?

- 描くもの、描かないものを取捨選択する

- まず絵を描き、文字は隙間に流す

1-5 | 描く以外にも、採集する

- 10年後も残る臨場感

- 小さく薄いホンモノを集める

- 人の声を集めてまちを見る

▶ TRAVELOG No.1 似顔絵で会話する|ブルガリア

▶ TRAVELOG No.2 旅の出会いを筆跡で残す|ボスニア・ヘルツェゴビナ/東チベット/カザフスタン/台湾

▶ TRAVELOG No.3 言語が変わればレイアウトも変わる|台湾

第2章 旅の描き方・歩き方

2-1 | 出発:行きのフライト

- デイバックとウエストポーチ

- チケットとバゲージ用シール

- 機内でノートを広げたら

- 見返しにつくる指さし会話集

2-2 | 到着:まず大きく歩く

- 目的地もルートも決めずに

- バザールでは立ち止まる

- 自分の変化を相対化する

- 右に曲がるか、左に曲がるか

2-3 | よく観察する

- ためらわず座り込む

- 描くから気づくこと

- 興味がなくても記録する

- 観劇で異国の日常をあぶりだす

▶ TRAVELOG No.4 異国の非日常から日常を知る|シリア/台湾 . .

2-4 | 休憩と食

- 食事は旅の最大の快楽

- 熱いうちに食べよ!

▶ TRAVELOG No.5 食は文化と社会を表す|キルギス

2-5 | 移動を記憶する:車窓と車内

- 描きたい景色を選び取る

- 寝台車を測る

- 長距離列車で友達をつくる

- バスが止まるとペンをとる

- 1日を見開き紙面に収める

- 振り返ると面白い、おこづかい帳

2-6 | 宿での時間:整理する作業

- ホテルの部屋を実測する

- メモから地図・文字を起こす作業

- 忙しい旅の夜にはドライヤー

- 会議や講演会を記録する

- 図面はきれいに仕上げたい

2-7 | 帰国:機内の編集作業

- 駆け込み仕上げ&貼りモノ作業

- 旅の終わりのカタルシス。目次づくり

- 次の旅への伝言

2-8 | 乗継で疾駆する:スケッチマラソン

- 最小限の線で描く

- ゴールするまで止まらない

- 2時間で走り抜ける

第3章 建築を刻む図法と実測術

3-1 | 図法の選択

- 平面図か、立面図か:手元の情報次第

- 立面図か、透視図か:立ち姿を描く

- イラストは1点20分が目安

3-2 | 15分で建物を「落とし込む」

- 間取りや立面を速描きする

- ラフな寸法は歩幅と手のひらで

- 象徴的な間取りが把握できればOK

3-3 | 30分で「描く」

- 例えば韓屋:同寸の柱間の繰り返し

- 例えば教会平面:三廊式、五廊式、集中式

- 立面を丁寧に描く

- トレーシングペーパーのグリッドを利用する

3-4 | 90分で実測する

- 先にスケッチし、次に採寸する

- 道具は8つ。でも臨機応変に

- 独りならICレコーダーを

- 壁は太い単線・細い二重線で描く

- 室名と説明符号、赤字のタイミング

- ヒアリングも大切

3-5 | 隅から隅まで徹底調査

- 丸1日あれば小屋裏に入りたい

- 一期一会の記録

- ディテールを蒐集する

3-6 | 描くことで見えてくる

- 類型化の難しさと楽しさ

- 民家を知るための宗教的装置

▶ TRAVELOG No.6 7泊10日の建築調査行|アゼルバイジャン

第4章 ぐっと情報量が増す! 編集テクニック

4-1 | 主観地図をつくる

- 地図のエリアはどう決まるか

- 地図の凡例は厳選して

▶TRAVELOG No.7 忘れてはならない歴史を刻む|ボスニア・ヘルツェゴビナ

4-2 | マニア的・貼りモノのトリセツ

- スティック糊は必携

- 厚いままで貼らない

- 観光パンフから地名をいただく

- スタンプは思うように捺せない

- 「手抜き」としての地図活用

4-3 | 線画・着彩のコツ

- 一発勝負のペン画の強さ

- 道具には相性がある

- にじむ染料系、にじまない顔料系

- 着彩はほどほどに……?

- 現場主義とその限界

- べた塗り・陰影・背景

- 色鉛筆は? パステルは?

4-4 | レイアウトの楽しみ

- 基本は「対角線」:要素の重さはバランスよく

4-5 | 旅程を辿る

- 自分なりの凡例をつくる

- 国をまたぐ旅程表の書き方

4-6 | タイトルと表紙のデザイン

- 名入れは旅の総括と沈思

- 裏表紙に貼るビールラベル

- エピグラフを書く

▶ TRAVELOG No.8 体験を文字にする|イギリス/トルクメニスタン

4-7 | 似顔絵は眉毛から

- 人の顔を描く、表情をつかむ

- コミュニケーションの道具として

4-8 | 吹き出しの使い方

- 声や表情がよみがえる「ひと言」

- ぱっと見でインパクト大

- 文字を先に書き、あとから囲む

▶ TRAVELOG No.9 トラブルと失敗こそ記録したい|中国

番外編| 旅のあと

- 旅を反芻する絵地図づくり

- ルートを復習しながらA3の紙に描く

- 更新できるデジタルマップ

- フォトブックでシェアする

- 現地で出会った人に、お礼とともに郵送

おわりに|フィールドワーカーとして生きる

旅で学ぶ建築、体験を刻むノート

「建築家になりたければ旅に出よ」

私を建築設計の道に導いた故・鈴木喜一先生はそう言った。

「観光地だけでなく、人びとの生活を見よ。そこに建築の本質がある。だからノートをつけなさい」と。

中国雲南省孟連県の山村を歩いていて、遠くから聞こえた笑い声につられ近づいてみると、少数民族の集落の家づくり現場に出くわした。聞くと、若い新婚夫婦のために住民総出で竹の高床住居を建造中という。材料はすべて村の周囲で入手。滞在した2時間ほどで、みるみるうちに骨格が組み上がり、茅屋根が葺かれていった。友人たちも、子どもも老人も、ピクニックのように繰り出して、まるで祭りのようだった。冷やかすような声がして、はにかむ2人がいた。縄を縛る音、茅の根元をギッと折り曲げる音、虫の羽音も聞こえた。風も匂いもあった。それは竹と葉っぱと縄で組まれた建物「単体」ではなく、環境と人間を含めた「総体」としての建築であった。本で読み、理解したつもりだった「土着の建築」「建築家なしの建築」を、知識ではなく生きた風景として実感できたのは、旅に出たからである。

建築とはなにか。必要から生まれ、気候と風土に規定され、そして歴史と文化によってかたちづくられた多様な空間造形といえるだろう。

静謐でストイックな北欧の公共建築、その暗さとそれゆえの光の強さ。ロマネスクの粗い石に触れたときの冷たさと重厚感。インドの灼熱と雑踏の中で見る遺跡群……。旅にあっては、24時間が切れ目なく非日常である。訪れた建築だけでなく、そこに至るまでの道のりや天候、近くの屋台で食べたスナックの味、すれ違う人や交わす言葉。異国の言語や雑踏の匂いにまみれながら、私たちは五感をフルに使って「立体的」に、建築を理解する。フィールドノートは、そうした自分だけの経験を記録するためのものでもある。せわしない日常に戻るとあっというまに風化してしまう記憶の断片を、ノートに留める。記録するという行為は能動的だ。対象が建築なら、自らの手で触ってみたり、かがんで凝視したり、奥に回りこんだり、座ったり歩いたり止まったり深呼吸したりしながら、ノートを取るために体験・観察する。身体の動きがそこにある。加えて、思考が生まれる。韓国の民家が「男女の空間」で分けられているのはなぜか? 中国では食卓に座らずなぜ庭先で座り込んで食事を摂る人がいるのか? アルバニア人が自分の先祖を18代も遡って暗記している理由は? どうしてこの国では食堂で水が提供されないのか? 異国での疑問を文字化するとき、その土地や建築への解像度が格段に上がる。建築と旅、そしてノートづくりは、私にとって欠くことのできない輪のようなものだ。同時に起こるのが、自己の相対化だ。当たり前に自分を取り巻いてきた風土や文化が「他者にとっての異文化」となったとき、見過ごしていた特異性や来歴への視点や興味が一気に広がっていく。ル・コルビュジェ、今和次郎、梅棹忠夫、宮本常一、伊東忠太……その生涯を通してノートをつくりつづけた先達は、こうした経験を重ね、猛禽類のようにまちの風景をするどく観察する独自の眼差しを養ったのだろう。

ところで、旅のノートは紙に限る。なにを今さらアナログな……、と思うかもしれない。デジタルデバイスを否定するわけではない。私も今どきはスマホがなければ旅ができない。だがやはり「旅」を記録するなら、スマホやタブレットではなく、アナログの最たる記録手段である紙がよい。

A5判の真っ白なノートに、消せない文字や消せない線を残すときに走る緊張感。10年、20年前の旅でも、再びノートを開けばその日の情景をありありと思い返すことができるのは、紙には触感に記憶を喚起する力があるからではないか。ペンの筆致、インクの痕もそうだ。貼りつけたインドの紙の切符のザラザラした感触は、1995年の私の無我夢中の旅の焦りや安堵を思い出させる。そんな物理的な実感が、かつて手を動かしたという身体機能とその感覚を呼び覚ますのだと私は思う。「時間と空間をスケッチとノートにとじこめよ」。これも鈴木先生の言葉である。

また、本末転倒かもしれないが、あえて「ノートのネタ探し」を目的として旅をするのもおすすめだ。「今日が終わる前に、なにか書き留めておかないと」。旅先で小さな違和感を意識して探す。それを記録するというミッションだ。

アルバニア山中の民家に招かれて夕食をご馳走になった。料理を記録するだけでなく、家族が座る場所に厳格なルールがあることに驚いた。草原に張られたパオ(遊牧民のテント住居)ごとにだれが住むのかを聞き取ることが、遊牧民の家族形態を知ることにも繋がる。「ノートをつける」という目的意識をもつことが、旅先の人びとの生活に飛び込むきっかけになる。少なくとも私は、自らの建築観を、ノートをつけることを通して醸成してきた。ノートづくりを自分に課すことで、街角の信号機や、それを待つ人びとの姿、店の匂いや喧騒に目と耳が、嗅覚が向く。旅で出会った人の顔と言葉も、ノートに記すことになる。英国では、築百年超の家を慈しむ住民の誇らしさを、サラエボでは内戦で失った家族の悲しみを、トルコ東部では国なき民クルドの苦悩を、シリアでは政権への静かな怒りを目にした。異郷の人びとも喜怒哀楽のなかに日々を生きる同じ人間であり、すべての建築や都市は、そうした人間一人ひとりの営みの集積だと実感する。

旅をするすべての人、特に建築を学び愛する人たちに私はノートをつけることをすすめたい。それは風景や建物、移動経路を記すだけでなく、自身の心の揺らぎを記録するツールにほかならない。

フィールドワーカーとして生きる

描く旅の面白さを知ったのは20代のおわり。師事した鈴木喜一先生の神楽坂の設計事務所で、入所後2年間は無給の「書生」をやっていた。そこでは「1年のうち3カ月は海外に出ること。その渡航費用は事務所が支給する」というルールがあった。このミッションが建築やまちの見方を大きく変えてくれた。行き先は自由だが「1日1枚のスケッチを描く」「帰国後に紀行文をまとめる」という二つの条件があった。そして先生は「観光地以外にもゆけ。人間の生活を見てこい」と告げた。

50代となった今も、建築を巡る旅を続けている。国内外問わずあらゆる地域の知られざる文化や歴史、建物を見て歩きノートを取る。ライフワークのひとつといえるかもしれない。

「絵になる風景を求めてまちを歩く」「体験したあらゆることをノートに記す」という鈴木先生の教えに始まり、これまでもさまざまな先達のノートから、そのスタイルや手法を学び、真似をしてきた。建築家ル・コルビュジエの、特に20歳前後の地中海フィールドワークの記録。そこには古代建築のディテールと陰影を着彩とともに焼きつけるまなざしと技術があった。民族学者の梅棹忠夫のノートからは、規格化されたノートで揃えること、鳥の鳴き声すら音符にして記録するノウハウ、どんなモノにも関心を示すどん欲さを学んだ。伊東忠太の旅の記録の、紙面の配置から色合いまで計算されたつくした美的センスに強く惹かれた。宮本常一の「記録を整理するまでは次の旅に出てはならない」というフィールドワーカーのストイックな姿勢は、耳の痛い警句となっている。

最後に、私の曽祖父・永濱宇平(1880-1941)にも触れておきたい。彼は京都府三重村(現在の京丹後市)に生まれた郷土史家であった。小学卒で夜学・通信教育で学んだ在野の研究者として、三重村・与謝郡などの郷土史を著した人物である。彼は、当時としては珍しい「旅人」でもあった。明治後期、京都府下で民間人としては初めてパスポートを取得し、アメリカや遼東半島の旅順を訪ね、筆と水彩絵の具を使い、克明なフィールドノートを残したのである。20代の青年だった彼のノートの中に、「黄海の夕日」という詩がある。「探検を想って世界一周を思う」「堂々雄大の気が脳裏に浮かんで、東海日の出の健児 日東海国の男子、奮励して全地球を歩き回る」と自らの夢を記している。故郷の人びとの生活を記録し、入会権裁判で貧農を支援する一方で、世界中を旅したいという

思いを強くもって生きていたことを、彼の手描きのノートが伝えている。

ちなみに、私が宇平の存在を知ったのは20代後半。介護のために訪ねた京都の祖母から、「父(曽祖父)は地元では有名な人だった」「旅が好きでアメリカにも行った」と聞いた時だった。当時すでに建築設計の道に進み、旅のノートづくりに没頭していた私は、居ても立ってもいられず、生前の宇平を知るという古老4人にインタビューを行なった。その過程で、このノートを見たのである。宇平が遺した旅のフィールドノートと膨大な資料は、今は京丹後市立丹後古代の里資料館に収蔵されている。

旅のノートとはなにか、を考える時、私はいつも思う。ノートを取るために人は対象を真剣に見る。よく見たものこそ、ノートに残る。

そして異郷を訪ねる時、旅人は謙虚でなければならない。建築に触れて記録すれば終わり、ではない。

神聖な土地、生活の空間、民族的・歴史的に敏感な場所に踏み込む時は最大限の配慮が必要になる。かつて日本が植民地とした国で、内戦に家族を奪われた人が住むまちで、激動の歴史が市民を翻弄した土地で、自身のありようが問われるのもまた旅の一面である。ノートには、そんな真摯で誠実な思いもまた、結晶していなければならないと思うのだ。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2025年12月3日 | 『旅の建築フィールドノート術』(渡邉義孝)が「Pen」(2026年1月号)で紹介されました |

| 2025年11月10日 | 『旅の建築フィールドノート術』(渡邉 義孝)が「コンフォルト(206号)」で紹介されました |

| 2025年11月10日 | 『旅の建築フィールドノート術』(渡邉義孝)が「東京人(12月号)」で紹介されました |

| 2025年10月22日 | 【全編聴取可】『旅の建築フィールドノート術』著者・渡邉義孝さんへのインタビューが「FMおのみちWeb」で公開されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。