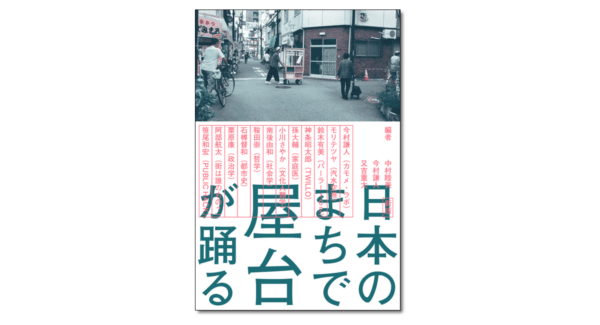

新版 日本のまちで屋台が踊る

Loading...

なぜ屋台に行着き、街で屋台をどう動かすか

それぞれの屋台にはドラマがある!なぜ屋台に行き着き、どう屋台をまちで動かすか。飲食や健康相談など屋台実践者たちへのインタビューと、文化人類学、社会学、哲学、都市史、政治学など分野を超えた専門家のレクチャーを通して、現代の「屋台」から暮らし方、働き方、社会への関わり方を考える。屋台はまちへとび出し、踊る。

中村睦美・今村謙人・又吉重太 編/今村謙人・モリテツヤ・鈴木有美・神条昭太郎・孫大輔・小川さやか・南後由和・鞍田崇・石榑督和・栗原康・阿部航太・笹尾和宏 著

初版が完売した人気書籍に新規コンテンツを追加して「新版」として発売します!

何もなかった道や広場に屋台が現れると、人が集まる「場」に変わります。プライベートとパブリックの境界を溶かしてしまう屋台の現代的意義を探る一冊です。

編集担当M

| 体裁 | 四六判・284頁(4C) |

|---|---|

| 定価 | 本体2300円+税 |

| 発行日 | 2025-11-15 |

| 装丁 | 阿部航太 |

| ISBN | 9784761509361 |

| GCODE | 10094 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル |

目次レクチャー動画関連イベント関連ニュース

1.屋台をつくり、動かす人たち──屋台実践者インタビュー

1 生きる選択肢としての屋台 今村謙人(カモメ・ラボ)

2 世界に幅と揺らぎあれ──抗い、作り、街に出る モリテツヤ(汽水空港)

3 生活範囲を走る!自転車屋台 鈴木有美(パーラー102)

4 毎夜東京をさまよう屋台 神条昭太郎(TWILLO)

5 医者、街に出る──屋台でウェルビーイングを 孫大輔(家庭医)

2.屋台のある風景

3.屋台再考──専門家レクチャー

1 失敗したらトンズラすればいい──その日暮らしの屋台学 小川さやか(文化人類学)

2 現代屋台の社会学 南後由和(社会学)

3 日常の小さなことに寄り添う 鞍田崇(哲学)

4 闇市の発生から都市が再生する 石榑督和(建築史・都市史)

5 ギブ・ギブ・ギブ!やることなすこと根拠なし 栗原康(政治学)

4.橋ノ上ノ屋台の一日

5.対談 屋台のある風景(は増えるか)

阿部航太「街は誰のもの?」+笹尾和宏「PUBLIC HACK」

6.編集後記 屋台本ができるまで、できてから

中村睦美+今村謙人+又吉重太

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2026年1月26日 | 『新版 日本のまちで屋台が踊る』が「東京人」(2026年2月号)で紹介されました |

| 2025年12月23日 | 『新版 日本のまちで屋台が踊る』(中村睦美・今村謙人・又吉重太 編)が「住宅特集 2026年1月号」で紹介されました |

お問い合わせ

特典等に明記されている場合を除き、著者による内容解説のサービスは行っておりません。記載事項の誤りに関するご指摘を除く、内容に関するご質問には原則としてご回答できませんので、予めご了承ください。

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。