特別寄稿|文化政策と地方自治 ― あいちトリエンナーレ事件から学ぶ

あいちトリエンナーレ2019では、一部展示の中止や国の補助金引き剥がしなどの事件が大きな注目を集めた。筆者は、あいちトリエンナーレ2019を含む文化庁の補助事業「文化資源活用推進事業」審査委員として補助金審査に従事したが、その後の文化庁の対応に疑問を感じ審査委員を辞任した。本稿では、地方自治体の立場からこの問題を手がかりに、今後の文化政策のあり方について地方自治の観点から考えてみたい。

ウーゴ・ロンディノーネ「孤独のボキャブラリー」

一人の人間がある一日、その24時間で繰り返し行っている家の中での孤独な振る舞いを示した、まるで生きているかのようなピエロの彫刻45体によるインスタレーション。

「表現の不自由展・その後」中止と文化庁補助金問題をふりかえる

文化庁の2019年度「文化資源活用推進事業補助金」には31件の申請(申請資格があるのは地方自治体のみ)があり、4月に開催された審査委員会で26件が採択された(筆者も審査会に参加)。あいちトリエンナーレ2019は8月1日に開幕したが、これまで展示を拒否された作品などを集めた「表現の不自由展・その後」に慰安婦を想起させる《平和の少女像》や昭和天皇の写真を燃やす場面を含む動画作品《遠近を抱えてpart2》が問題とされ、一日に千件を超すメール、電話、ファックスによる抗議が寄せられた。また、テロ予告もあり愛知県と芸術監督の判断により、8月3日をもって「表現の不自由展・その後」の展示を中止した。この措置に対して本展示に出展していた作家を始め多くのアーティスト、市民、マスメディア等は批判の声をあげた。

会場のようす。

愛知県は、問題がどこにあったのかを明らかにし、今後の対応策を検討するため「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」を設置した。同委員会は、中間報告の中で「条件が整い次第、『不自由展』を速やかに再開すべきである」と提言し、実際10月8日に条件をつけるかたちで展示は再開した。ところが、「検証委員会」が「再開すべき」という答申を提出した翌日、あいちトリエンナーレ2019への文化庁補助金7,829万円を、全額不交付とする決定が通知された。大村秀章知事はさっそく「国地方係争処理委員会」に審査を申し出る意向を示した。

文化庁の通知によれば「補助金適正化法第6条等に基づき、全額不交付とする」と記されており、その理由として、

- 展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した

- 文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しなかった、その結果として、「審査の視点において重要な点である、(1)実現可能な内容になっているか、(2)事業の継続が見込まれるか、の2点において、文化庁として適正な審査を行うこと」ができなかった

とある。

文化庁のあげる理由にはいくつもの問題点があるが、ここでは本稿の論点に関連する地方自治に関連する点を中心に取り上げる。「事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告」しなかった、ことが理由にあげられているが、これは主催する愛知県が責任を持って対処すべき問題であって、それを国に相談がなかったので、補助金を出さないというのは地方自治の侵害である。愛知県は大規模自治体で県警も所管しており、過去3回トリエンナーレを開催した実績をもっている。県主催の事業に伴うリスク管理は県自身が行うものであり、いちいち国に相談すべき事案とは言えない。これは地方自治の原則に関わる重要な論点である。

さらに、電話攻撃や「ガソリンの携行缶を持ってお邪魔する」といったテロ予告に対して、文化を守り発展させる文化庁は何ら声明を発表しないばかりか、あいちトリエンナーレの補助金を全額カットした。このことは、気にくわない芸術表現に対して、電話攻撃やテロ予告などを行えば、事業を中止するだけでなく国の補助金を引き剥がすことができるという前例になりかねず、結果としてこれらの勢力に国が荷担したことになる。

高嶺格「反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで」

高さ9mで立ち上げられた、廃校となったプールの底面コンクリート。不法移民やマリファナ等の密輸対策としてトランプ大統領が建設を主張するアメリカとメキシコの国境壁と同じ高さだ。

パク・チャンキョン「チャイルド・ソルジャー」

作家の母がかつて北朝鮮の少年兵を目撃した際「ニュースで見聞きしていた怖い兵士像とは異なり、山の中で遊ぶ銃を持ったただの子供だった」というエピソードから着想を得たという作品。

「チャイルド・ソルジャー」の展示風景。パク・チャンキョンも8月3日の不自由展中止の後に検閲への抗議を示す作家連盟の声明を発表。展示を中止していたが、10 月8 日に再開された。

自治体文化政策の歴史

中央政府や地方自治体が文化を政策課題として取り上げるようになったのは比較的新しい。経済の高度成長は、市民生活を豊かにする一方で、地域格差、都市問題、公害問題などを生みだしたため、市民の不満が募っていった。このようななかで1963年に実施された第5回統一地方選挙では大量の革新自治体(首長が社会党か共産党、またはその連合)が生まれ大都市圏のほとんどをカバーするに至った。

革新自治体は、それまでの産業優先の自民党政治を転換し、市民生活優先の政治路線を採用した。また、新たな重要政策課題として「文化」を取り上げた。それまでまず社会教育行政に位置づけられていた文化行政を教育委員会から切り離し首長部局へ移管し「文化課」「文化振興課」を設置した。行政が文化に積極的に取り組むようになるのはこの時代の革新自治体からである。国は、この時点では文化財保護を中心とした旧来の文化行政にとどまっていた。

当時の自治体文化行政を語るうえで重要な点は、自治体文化行政の目的が、単なる「芸術文化の振興」ではなく、市民が主役となって「個性的な文化の根付いた地域社会」を創出することにあった点である。そこでは、縦割り行政の弊害を廃し、総合行政としての文化行政を推進することで行政を「文化化」するとともに、国の補助事業により画一的で没個性的な金太郎アメのような地域が量産されることにストップをかけ、地域独自の歴史や文化といった個性を大切にしたまちづくりを行うことが目指された。

しかしながら、このように高い理想を掲げた自治体文化行政も、1970年代に入ると影をひそめる。文化行政を牽引した全国の革新自治体の消滅、公立文化施設建設がラッシュを迎えたため文化行政に理想論ではなく具体論が求められるようになったこと、厚い官僚制の壁の前で行政の文化化が進展しなかったことなどの理由が考えられる。いずれにしても自治体文化行政は地方自治をその原点に持っていたことを確認しておきたい。

あいちトリエンナーレの来場者で賑わう円頓寺商店街。会期中には商店街の中でもさまざまなアーティストの作品が展示され、音楽プログラムも日夜開催されるなど、地域拠点を巻き込んだ運営がなされていた。

1980年代頃から文化の持つ創造性を地域づくりに活かそうとする「創造都市」論が世界的に台頭してくる。産業構造の転換によって、20世紀後半から顕著となる脱工業化は、それまで重工業を基幹産業として発展してきた工業都市経済の崩壊を引き起こした。この現象がいち早く顕在化したヨーロッパの工業都市のなかから、芸術や文化の持つ創造性を活かした都市再生で成果を上げる事例が1980年代頃に注目を集めるようになる。その影響は日本に及び、2000年前後から金沢や横浜で創造都市の取り組みが始まる(筆者が関わったクリエイティブシティ・ヨコハマに関しては野田邦弘『創造都市・横浜の戦略』学芸出版社、2008を参照)。

創造都市論は、その主体が都市であること、産業構造の転換をふまえた経済政策が重要な位置を占めること、市民参加の手法が推奨されていることなど、自治体と市民がイニシアティブを持って進める施策であり、その意味において文化行政時代の理念=「地方自治」と「文化によるまちづくり」の再来と考えることができる。

葛宇路(グゥ・ユルー)「葛宇路」

北京市内の無名の道路に作家が自分の名(葛宇路)を表した標識を設置したところ、撤去どころか中国のGPS地図サービスに反映され、宅配便の送り状にも掲載されるようになったという。円頓寺商店街の路地裏にその標識が再現された。

地方分権と文化政策の刷新

日本では地方分権が停滞したままである。民主党政権時代、政策の「一丁目一番地」は「地域主権」とされていたが、自民党に政権が変わると中央集権が復活した。しかし、人口減少や高齢化など人口動態変化、地域間格差や所得格差の拡大、産業構造の変化、グローバル化、財政悪化などの環境変化に適宜対応した行政を行っていくためには、地方行政制度の根本的な見直しが必要である。要約して言えば「三ゲン」(人間、権限、財源)を国から自治体へ、都道府県から基礎自治体へ移す必要がある。これは文化政策も例外ではない。

例えば、文化庁が全国の自治体の文化事業を選別する現在のやり方が果たしてもっとも公平で効果的なやりかただろうか。国は国立劇場や国立博物館・美術館などに限定した事業だけを残し、基本的にその他の事業については財源とともに権限を地方に移管すべきだろう。移管先としては地域ブロックが適切だろう。

アームズレングス原則の確認も重要である。第二次世界大戦時ドイツが文化政策を戦争遂行へ国民を動員するために利用した苦い経験をふまえ、イギリスでは政府から一定距離を置いた民間組織アーツカウンシルを設立した(1946年)。アーツカウンシルは政府の公的資金を文化団体にどう配分するかを決める権限を有する民間組織であり、アームズレングスの原則にもとづき、政府は口出しをしないことになっている(現実には理想通りに運用されてきたわけではなかったが)。

確かに日本でも筆者が属していた文化資源活用推進事業審査委員会は、事業内容に即して助成するか否かを決める権限は有しているが、人間(スタッフ)まで所有しているわけではない。その意味で完全に政府から独立しているとは言いがたい。また、イギリスでは1994年に全国単一組織だったアーツカウンシルグレートブリテンがイングランド、ウェールズ、スコットランドの三つに分割された。より現場に近いところで決定するためである。日本でも文化庁が地方版アーツカウンシルの設立を推進している。すでにいくつかの組織が立ち上がっているが、独自の事務局機能を持っているものはほとんどない。いずれにしてもまず地方行政制度を改革し、地方分権を実現し、文化政策の主体を再定義する必要があるだろう。

表現の自由と創造経済

展示再開作品に掲示されたキャプション。再開期間は10 月8 日から会期終了となる10月14日までわずか一週間だったが、多くの鑑賞者が来場した。75日間の入場者数は65万人以上で、あいちトリエンナーレ史上最高を記録したという。

最後にあいちトリエンナーレ2019問題で焦点となった表現の自由と文化政策の関係について、地域づくり・人づくりの観点から考える。

民主的社会を維持・発展させていくためには、様々な多様な意見を持つことを認め、その表現を保障することが重要である。その意味で表現の自由は民主的社会のための基盤となる最も重要な人権である。フランス人権宣言(1789年)では「思想及び意見の自由な伝達は、人のもっとも貴重な権利の一つである」と謳われている。日本でも戦前・戦中には、新劇団の強制的解散や脚本の事前検閲など、表現の自由を弾圧したことへの反省から、憲法21条で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない」と規定している。文化芸術基本法では、2017年の改正で「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し」という記述を追加し、それまで同法には記述のなかった「表現の自由」を条文化した。

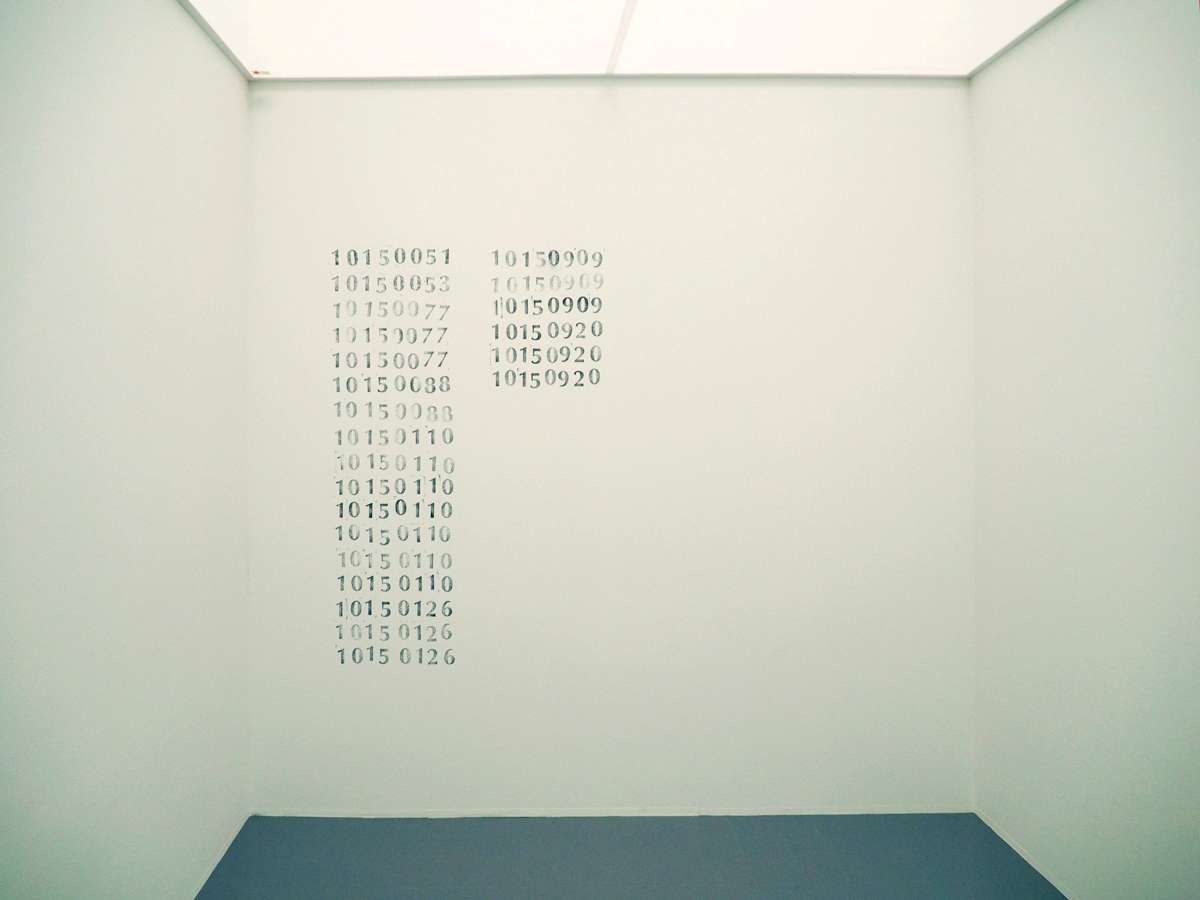

タニア・ブルゲラ「10150051」

入室者の手に押された5桁の数字は、2019年に国外へ無事に脱出した難民の数と、国外脱出が果たせずに亡くなった難民の数の合計を表している。室内に充満したメンソールで無理やり流れる涙が「強制的な共感」を呼び起こし、データと感情を結びつける試み。

ここで重要なことは、たとえ「国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障される」(欧州人権裁判所の判決)という表現の自由の絶対性である。

しかし日本において表現の自由の重要性が十分認識されているとは言いがたい。今回の事件を受けて、産経新聞とFNNの合同世論調査が、元慰安婦像を象徴する《平和の少女像》や昭和天皇の肖像を燃やすような場面を含む映像作品などを「展示されるべきアートと思うか」たずねたところ、「思わない」(64%)が「思う」(23.9%)を大きく上回った。この結果からいえば、公的援助を受ける芸術作品とは、国民の多数が容認するものに限られるということになる。

しかし文化経済学では逆の論理展開が通例である。文化経済学研究者のあいだでは、芸術への公的支援について次のように考えられる。市場性のない文化的創作物(芸術作品)のなかには時代を切り拓く可能性を秘めたものがある可能性がある。しかしそれらは、時代に先駆けているため大衆には理解されがたい性質を持っている。したがって、それらのなかでも専門家が優れたものだと評価した創作物については支援することが必要である、というのである(大衆に支持されるものは市場性があるので、マーケットに任せておけばよく、公的支援は不要である)。

天動説が支配的な時代に地動説を主張して弾劾されたガリレオ、人が空を飛ぶ夢を前進させたライト兄弟、月に人類を降り立たせたアポロ計画、これらはすべて当初「妄想」「夢物語」として軽視、無視、侮蔑され、場合によって迫害された歴史的な事実を踏まえるからこそ、表現の自由を含む人の知的活動の自由は完全に保障されなくてならないのだ。そのことは、人類の文明・文化を発展させる前提条件である。

スタジオ・ドリフト「Shylight」

植物の花や葉が光量や温度にあわせて開閉する就眠運動と呼ばれる動きを詳細に観察・解析して設計されたライト。

創造経済時代の現在、価値を創造するのは新しいアイデアである。そこでは人と違うクリエイティブなアイデアをかたちにすることが求められる。そして自由にクリエイティブなアイデアを生みだすためには表現の自由が保障されなくてはならない(創造経済やこれからの文化政策などについては、野田邦弘『文化政策の展開』学芸出版社、2014に詳しい)。

特別寄稿|文化政策と地方自治:あいちトリエンナーレ事件から学ぶ/野田邦弘

2019.12.12公開

筆者略歴

野田邦弘 Kunihiro Noda

鳥取大学地域学部地域文化学科教授(文化政策、創造都市論)。早稲田大学政治経済学部卒業。2004年までは横浜市職員としてコンテンポラリーダンスフェスティバル「ヨコハマアートウェーブ’89」の企画制作や「横浜みなとみらいホール」の開設準備など文化行政に携わる。2003年には「クリエイティブシティ・ヨコハマ」の策定に関わり、新設の文化芸術都市創造事業本部創造都市推進課初代担当課長に就任、第2回横浜トリエンナーレ等を担当した。文化経済学会理事(元理事長)、日本文化政策学会理事、(一社)都市文化創造機構理事、鳥取県文化芸術振興審議会長、鳥取県地方自治研究センター理事長、あいちトリエンナーレ実行委員などを兼任。 〈主な著書〉 『文化政策の展開』(学芸出版社、2014年)、 『創造農村』(共著、学芸出版社、2014年)、『地域学入門』(共著、ミネルヴァ書房、2011年)、『創造都市・横浜の戦略』(学芸出版社、2008年)、『入門文化政策』(共著、ミネルヴァ書房、2008年)、『創造都市への展望』(共著、学芸出版社、2007年)、『アートがひらく地域のこれから』(共著、2020年1月予定)など。

関連書籍

関連記事(外部サイトに飛びます)

私はなぜ文化庁委員を辞めたのか【上】 – 野田邦弘/ウェブ論座(朝日新聞社)

https://webronza.asahi.com/culture/articles/2019102300006.html

私はなぜ文化庁委員を辞めたのか【下】 – 野田邦弘/ウェブ論座(朝日新聞社)

https://webronza.asahi.com/culture/articles/2019102400002.html