特別寄稿|顕在化した「都市の危機」:情報化社会における集中と分散の両義性/田中大介

1.「三密」からはじまるアーバニズムとリスク

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言をうけ、厚生労働省は「新しい生活様式」を2020年5月4日に公表した。すでに3月9日時点の専門家会議において、「三密」(密閉空間、密集場所、密接場面)を避けることが集団感染の予防として提言され、大都市を中心とする各自治体も「ソーシャルディスタンス」という用語を用いた周知をさかんにおこなっている。「新しい生活様式」は、それらをふまえつつ、人と人とが共に、そして人びとが新たな感染症リスクと共に生きていく新たな方法として提唱されたものだろう。

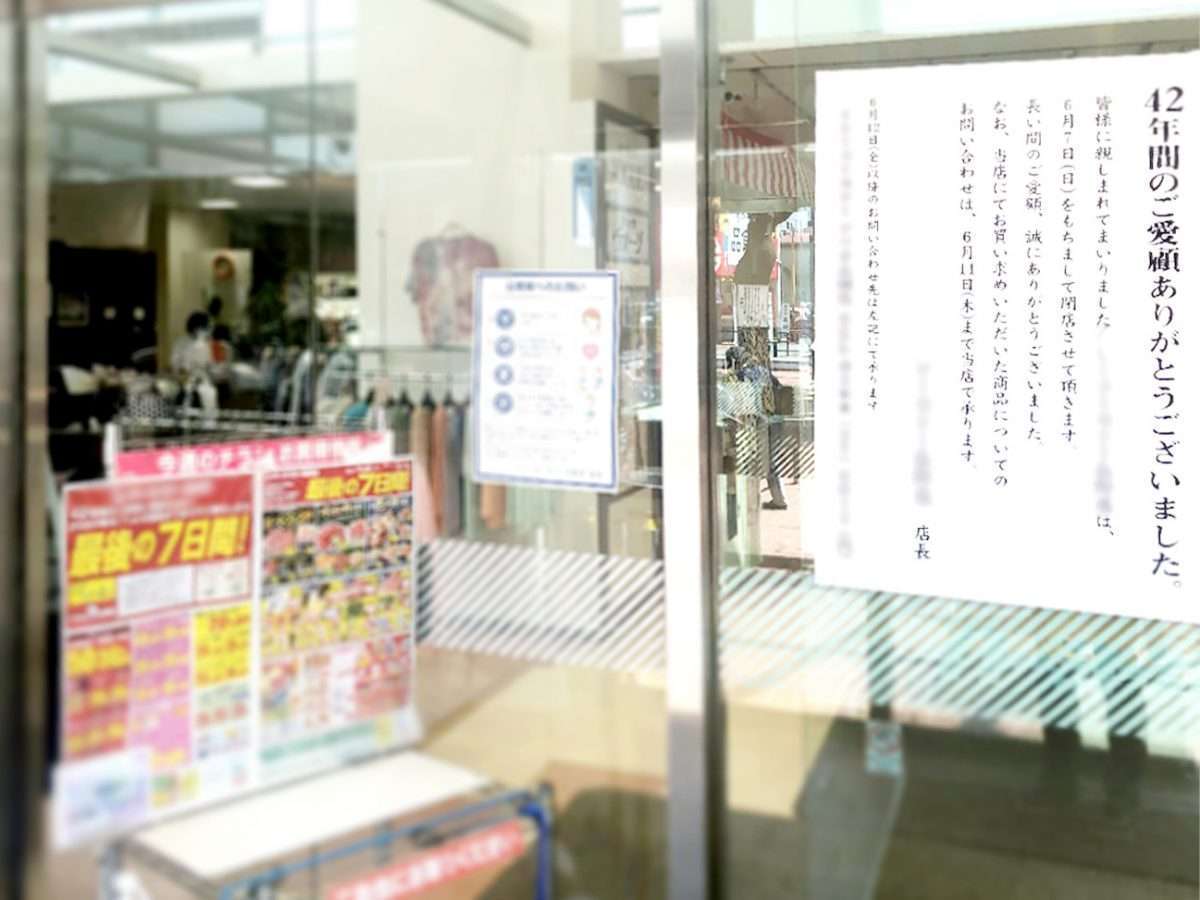

営業を再開する店舗も増えてきた

こうした提言は、都市そのものをリスクとしてとらえている、とみることができる。3か月ほどの短い期間に「三密」や「新しい生活様式」などの新しいことばを見聞きすることになったが、そうした用語にはどことなく既視感があった。というのも、アメリカの都市社会学者のルイス・ワースが1938年に発表した「生活様式としてのアーバニズム(Urbanism as a way of life)」が、筆者が専攻する社会学ではよく知られていたからだ。この論文では、都市という環境が特徴的な生活様式──すなわちアーバニズムを生み出すとされている。「新しい生活様式」は、「a new way of life」よりも、「new lifestyle」や「new life routines」と英訳されることが多いようだが、これらの提言はアーバニズム論文と内容において重なる部分がみられる。

まずワースは、都市を①人口規模が大きく、②密度が高い、③社会的に異質な個人で構成された場所として定義づける。そして、こうした都市の特徴は、相互に影響し合いながら、都市的な空間構成、人間関係、パーソナリティ──すなわちアーバニズムという生活様式を形作る、とされている。ここでいう都市的な空間構成とは、職住分離や人種や階層ごとの住み分けなどのことを指す。都市的な人間関係については、匿名的で一時的な関係、社会的な距離の遠さが挙げられている。都市的なパーソナリティは、孤独、無関心、飽きなどの特徴である。こうした特徴をもつアーバニズムは、無秩序や逸脱行動などコミュニティを衰退させる効果をもたらすともされた。ワースの理論は、その後、理論的な批判や実証的な検証を多数受けることになるものの、社会学における古典的議論のひとつになっている。

この都市の定義──すなわち「人口量・密度・異質性」という特徴は、感染症のリスクが高いとされる「三密」の状況とずいぶん重なっている。もうすこしふみこんでいえば、都市のこれらの特徴は「三密」を発生させる母体になる。たとえば、都市部には、オフィスビル、マンション、ショッピングモール、コンベンションセンター、コンサートホール、ライブハウスなどの建造施設、あるいは電車やバスなどの公共交通が集中している。空調装置によりコントロールされ、閉じた人工環境であることも大都市の特徴であり、多数の人びとがそうした空間に密集・密接することも多い。また、県外移動の自粛や国際移動の制限など長距離移動が抑制されているように、「異質性」の高さ(を生み出す「移動性」)もリスク要因とみなされている。

実際、教育社会学者の舞田敏彦が述べるように(https://www. newsweekjapan. jp/stories/world/2020/04/post-93212_3. php)、可住面積あたりの感染者数の比率は東京、大阪、神奈川、埼玉、京都、福岡、千葉、兵庫、愛知、石川という順位になっている。北陸地方も人口あたりの感染者数の比率が高いが、やはり首都圏と主要な大都市のリスクが高い。人口密度の高さは接触機会の多さにつながるため、感染リスクも高くなるのだろう。

2.可視化・道徳化するアーバニズムとしての「新しい生活様式」

次に「生活様式としてのアーバニズム」と「新しい生活様式」を比較してみよう。前者は、都市化が進むことで「自然」的に現れる傾向という仮説であり、後者は感染リスクを回避するための「人為」的な対策・政策としての提言であり、そもそもの出自が異なる。しかし、そこで言及されている振舞いには共通点も多い。

たとえば、感染防止の三つの基本では①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いが挙げられている。また、日常生活の各場面においても直接の会話や接触を避けるほうがよい、とされる。ここで求められている振舞いやコミュニケーションの多くは、都市社会学のアーバニズム論やその重要な起源のひとつであるドイツの社会学者ゲオルグ・ジンメルの都市論と重なる部分がある。

多数の人びとが集まる都市は、知り合い同士ではない匿名的関係が多くなる。そのため都市の人間関係は、間接的・一時的になり、人びとは社会的距離をとる傾向にある。その具体的な現れとして、大都市では「口と耳」よりも「目」を通じたコミュニケーションが優越する。ジンメルは「感覚の社会学」(『社会学』)において、大都市は聴覚的秩序というよりも視覚的秩序として構成されていると論じている。声は鼓膜を含め他者の身体を振動させて情報を伝達するため、集団の一体感を高める効果があり、距離の近い関係で用いられやすい。一方、目は、距離をとって観察して情報をやりとりできるため、個人と個人の偶発的・匿名的な関係においても用いることができる。

アーバニズム論が説くところによれば、そもそも大都市においては、人と人の社会的距離は遠くなり、匿名的関係においては直接の会話は回避される傾向にある。「新しい生活様式」では、社会的距離を確保する、公共交通では会話は控えめにする、会話するときは真正面を避ける、できるだけ一人や少人数で買物をするなどが提言されている。こうした具体的な振舞いやコミュニケーションは、アーバニズム論で語られたように、都市生活ではよくあるコミュニケーションともいえる。「新しい生活様式」に既視感がある、あるいはそれほど新しいとも思えなかったのは、そのためだろう。

ただし、アーバニズム論における社会的距離の維持は、心理的・儀礼的な作法という側面がある。人口規模が大きい場所においては、密接・密集を避けることが難しい。そのため、密着していても見て見ぬふりをする、密接していても無関心を装う、密集したところでは大きな声で話さないなどの作法が重視される。このように、身体的距離は近くとも心理的・社会的距離を遠ざける工夫がアーバニズム的コミュニケーションであった。

商業施設の床に貼られた、行列の距離を示すシール

しかし、「新しい生活様式」においてもとめられている対応は、そうした心理的・儀礼的な作法だけにとどまらない。ビニールシートをつける、行列の距離を示すシールを足元に貼る、マスク装着を徹底する、消毒液を置くなど、感染症という目に見えないリスクを遮断することが重視される。そのため、目に見えるような物理的・空間的な距離の確保が求められている。近年では、カフェや飲食店などでは「仕切り」や「線引き」を導入してパーソナルスペースを可視的に区切ることが多く、こうした措置もコロナ以前の都市生活の延長線上にある。

物理的・空間的に可視化された社会的距離は、感染症の予防をこえたマナーの表示にもなる。つまり、そうした表示は「私は感染症を意識しています」「人への感染を気遣っています」という自己呈示なのである。逆に目に見えるサインや自己呈示がない場合、白い目で見られ、ときに罵倒されることさえある。ウイルスというリスクが不可視であるため、不安心理がきわめて大きくなり、アーバニズム的な振舞いが可視化された形で強く要求されているのである。アーバニズムは、ローカルコミュニティを衰退させると批判されることもあったが、「新しい生活様式」は、そのような振舞いやコミュニケーションをナショナルかつ、グローバルなレベルで「道徳」化しているともいえるだろう。

3.都市の「古典的危機」の再来:世界リスク社会はグローバルな分断か?

そもそも感染症リスクは、近代都市の古典的問題のひとつである。ペスト、コレラ、スペイン風邪などの急性感染症、あるいは結核、性病などの慢性感染症は、都市の歴史において重大問題であり続けている。

文明開化の日本においても、「公衆衛生」という政策・実践が重要な役割を担っている(成田龍一『近代都市空間の文化経験』)。明治政府や各自治体は、明治期を通じて「清潔/不潔」という規範のコードにおいて人びとの身体を捕捉し、都市空間を再編成していった。とくに明治を通して繰り返されたコレラの流行に対応すべく、人びとの隔離、交通の遮断、消毒の徹底などがおこなわれた。公衆衛生は、都市下層が住む伝統的な密集市街地、狭隘道路、過密住宅を「野蛮/暗黒」の空間として位置付け、通気性や透過性のよい「文明」的な都市空間へと作り変えるための論理にもなる。その過程で、上下水道の導入、都市公園の設置、大通りの建設も進んだ。伝染病を増大させる「不潔」な装いや振舞いも「野蛮/暗黒」として排除され、「清潔」で「行儀のよい」身だしなみが「文明」的なマナーとして推奨される。

公衆衛生を通じた近代都市の文明化は、身体の直接的なコンタクトを回避させ、一時的・間接的なコミュニケーションを促し、社会的距離を遠ざけることになっただろう。歴史的に振り返ってみれば、アーバニズムは、都市化の自然的・理論的な傾向というだけではなく、公衆衛生という人為的・政治的な実践によって促進されてきたのである。

公衆衛生の成立や衛生思想の普及は、伝染病・感染症リスクを下げた。ただし、伝染病・感染症への不安が集団ヒステリーともいうべき差別や偏見、流言やデマを生み出すこともよく知られている。明治のコレラ流行時においても、患者やその家族に対する偏見があり、「不潔」な空間とされた貧民窟や被差別部落などへの差別につながった。新型コロナ騒動でも、「県外ナンバー狩り」とよばれるいやがらせ、アジア系民族への差別、ウイルスの呼称問題、トイレットペーパーなどの買い占めなどが報道されている。戦争・災害などの非常時に幾度となく経験したはずのおなじみの光景ともいえるが、都市の異質性や移動性が、相互不信や社会不安と表裏一体であることを示している。

マスクを着用しないと利用できない施設も多い。県外居住者の入場を拒む場合も

伝染病・感染症の爆発的流行は、第二世界大戦後に設立されたWHOの基準として、エンデミック、エピデミック、パンデミック等と位置付けられた。また近年では流言・デマの爆発的流行を「インフォデミック」とよぶようになっている。パンデミックとインフォデミック──用語は比較的新しいものの、伝染病・感染症とそれにともなう流言・デマは、都市においては、昔から存在するきわめて古典的危機ということができる。新型コロナで顕在化した問題は、都市の歴史、とりわけ19世紀以降の近代都市の成立において、つねに存在するリスクなのである。

ただし、20世紀後半に進んだグローバリゼーションは、こうしたリスクの再帰的認識と世界的共有をより高度化させた。そのため、感染症やデマ・流言への対応・対策がハイスピードかつ、広い範囲で実施されるようになっている。リスク社会論を展開した社会学者のウルリッヒ・ベックが指摘するように、原発事故、金融危機、環境汚染、テロリズムなどの出来事を通じて、世界中の人びとが多様なリスクのグローバルな影響を認識し、それぞれのアクターの行為に「責任」が問われる。ベックは、これを「世界リスク社会」とよんでいる。皮肉なことに、リスクを通じてグローバルな一体感や共同性が現れる一方、リスクの「責任」の所在をめぐってグローバルな対立や格差も顕在化している。

4.都市の「現代的危機」の加速:情報化する社会/体験化する都市

グローバリゼーションやリスク社会化は、インターネットやモバイルメディアなどの情報化の進展とともに進んできた。新型コロナは、そのような「社会の情報化」に関連する都市の現代的な危機を顕在化させている。

情報化が進み、遠隔コミュニケーションが発展していけば、特定の場所への集住は必要なくなる──20世紀後半にはそのような予測がされることがしばしばあった。その際、社会の情報化によって、都市は滅ぶという予言めいた言説も現れた。

たしかに都市は、一定の場所に集まって住む利便性の積み重なりとして形成されている。人間は、働くため、買うため、遊ぶため、学ぶため、会うため──さまざまな必要を充たすために特定の場所に集まる。それらが集積すれば、多彩なニーズをもつ多数の人びとがそこに集住しはじめるだろう。仕事をするための工場や会社があり、情報を得るための図書館や書店があり、教育を受けるため学校がある。娯楽を楽しむために映画館、ホール、劇場に行くこともあれば、人と会うために公園や喫茶店に行くこともある。複数の目的がひとつの場所で済むようになれば、利便性はさらに高まり、魅力的なオーラをまとった「都市」が自立する。都市とは、身体、物財、情報にアクセスできる有用性・必要性の高い施設・装置が集積し、ひとつのインフラとなった領域なのである(田中編2017)。

しかし、現代社会では、インターネットやモバイルメディアなど遠隔通信、複製技術、記録装置が普及するにしたがって、特定の空間へ行く必要性やそうした空間の有用性も相対的に下がっていく。テレワークによって在宅で仕事ができるようになるし、買物もインターネット通販ですますことができる。

近代社会におけるメディア環境の発展は、時間や空間の拘束を越えたコミュニケーションへの欲望を実現してきた。たとえば20世紀半ば以降、テレビが各家庭、各個人に普及し、映画・演劇・音楽などの娯楽は、自宅で楽しめるようになった。また、VHSやDVDなどの複製・記録・再生装置が普及することで、時間の制限もなくなる。さらにインターネット経由の映像配信は、いつでもどこでも「コンテンツ」を楽しめるようにしてくれる。

では、さまざまなことが情報空間で済むようになってしまえば、現実空間──とりわけ都市空間にわざわざ出かける、集まること、そして住むこと──の意味はどうなるのだろうか。筆者は、かつてこうした問いを「情報化する社会/体験化する都市」という構図によってとらえ、メディアと都市の現代的変容を分析した(田中2019)。

情報空間で大体のことができるようになれば、さまざまな行為に「本当はメールでもいいが…」「データを後でみればいいが…」「ネットでも見られるが…」という条件・仮定がつくようになる。つまり「情報空間でも可能だが、あえてその時間・空間にわざわざ出かける」という冗長さが多くの活動についてまわる。ただし、「あえて・わざわざ」という冗長さは、無駄や負担を意味するだけではない。むしろ「やはり実際に触れないと・見ないと・聞かないと」といった身体感覚の特権性や「やっぱりこの時期・この場所でないと」という時間・空間の希少性が、「特別な体験」をもたらす価値に読み替えられることもある。こうして、情報テクノロジーによって時間と空間の拘束から解放されるようになれば、特定の時間や空間に出かけ、集まることは、「必要」ではなく、「体験」を目的にしたものになる。モバイルメディアという小さなディスプレイではなく、そこに収まりきらない多数の人口と巨大な規模を抱える都市は、希少な体験の舞台といえるだろう。

この論文を執筆していたのは2018年から2019年にかけてである。そのため、人びとが必要のための外出をしなくなるわけではなく、必要と体験のバランスは相対的なものだ、という留保をいくつもつけていた。ただし、新型コロナ騒動が本格化する2020年3月以降、事態は急激に進んだ。消費・娯楽施設の営業自粛や公共施設の休館・休止が進み、「ステイホーム」が盛んに叫ばれている。その一方、リモートワークやオンライン授業への切り替えが急ピッチで進み、暮しそのものが「巣ごもり消費」とよばれるEC(電子商取引)やネットコンテンツに依存せざるをえなくなった。

社会の情報化は、いわば「居ながら」にして遠隔試聴できることへの欲望によって進展してきた。「都市は消滅する」という予言も、情報テクノロジーが特定の時間と空間から人びとを自由にすると予測してのことであった。しかし、それが感染症リスクへの対応として強制されることで、社会の情報化が急進している。新型コロナ騒動によって社会の情報化が加速し、都市に出かけることの意味が問われている。都市の現代的危機のひとつは、ここにある。

もちろん新型コロナ騒動は「緊急事態」であり、この状況が続くわけではない。精神的・身体的な健康にとって、家に閉じこもり続けることの不自然さやリスクも多く語られている。生産、消費、教育、娯楽その他の目的で「外に出かけること」が、経済活動の大きな部分が占めていたことも露わになった。とくに観光産業、イベント産業、外食産業などへのダメージはきわめて大きい。「感覚」や「体験」を商品化する産業が現代経済の少なからぬ割合を占め、多くの人びとに楽しまれている。そうである以上、市場経済や日常生活という有用性・必要性の領域において、そうした「不必要なもの」、「余剰のもの」が欠かせないことは明らかだろう。

ただし、さまざまな無理や苦痛を伴いつつ、人びとの生活が、何か月ものあいだオンラインで「できてしまった」、そのように「やってしまった」ことの事実は軽くない。「もうオンラインでよくない?」という感覚が、一時的にせよ、いったん形作られてしまえば、わざわざ「外に出かけること」に対する負担感も高まる。そのため「居ながら」の遠隔視聴ですませたいという欲望はさらに強くなるだろう。だとすればアフターコロナにおいて、都市に「出かける」とはどのような意味があるのだろうか。

5.情報化社会における集中と分散:「ブロックバスター都市」と「ロングテール都市」

情報化によって特定の場所に集住する必要が相対的に下がると、都市はどうなるのか。実際のところ、情報化が進展した20世紀後半以降、大都市への集中が進んでいるが、それはなぜなのか。こうした問いは、何人かの都市研究者によって提起されている。

たとえば、都市研究者のリチャード・フロリダのクリエイティブ・シティ論がある。

前節で述べたよう情報化の進展は、集住の必要性を低下させ、分散した居住を可能にするとされた。近年でもトーマス・フリードマンが「フラット化する世界(flat world)」という議論を打ち出している。しかし、フロリダは、実際に現れているのは「ギザギザの世界(spiky world)」であり、その頂点にあるのがかつてないほど人口が集中する現代都市である、という。フロリダによれば、現代の都市は、金融・情報関連産業が集積するイノベーションの拠点、すなわち独創的な知や才能をもつクリエイティブ・クラスが集まる場所として成長している。また、都市社会学者・ネットワーク社会論者のマニュエル・カステルも、情報化する現代社会では、価値や権力は知識創造と情報処理から生まれる、と述べている。特権的な人材の集住と対面、革新的な技術を生む環境、先端的な商業サービス、文化産業の集積がこれまで以上に経済効果をもつため、それらが集中する都市への集住が起きるのだという。

このように「情報化社会における都市」というテーマに対する回答には、二つのパターンが存在する。一方は、情報化は都市への集中を解消し、「フラットな世界」を形作るという言説であり、他方は、情報化は都市への集中を加速し、「ギザギザの世界」を形作るという言説である。

これらの議論を、情報化に関連するマーケティングの領域で語られた用語でパラフレーズすることもできる。

ひとつは、2000年代に流行した「ロングテール」という用語である。インターネットという通信手段によって、それまでは見向きもされない、知ることもできなかったマイナーな商品の販売機会が増える。そのため、一部の売れ筋商品ではなく、生産量は少ないが多様な商品群(=ロングテール)の売上を伸ばすことで、全体の利益を上げることができる。つまり、特定の商品に絞って売上(いわばハイヘッド?)を伸ばすのではなく、多様な商品群というテール部分をフラットに長く伸ばしていくべき、という議論である。

情報化は、商品のみならず、多様な場所やニーズの規模を問わない情報を、見ず知らずの誰かに広めることもできる。無名の街や奥まった路地の楽しさや面白さを発見・発信し、細かな情報を連鎖させることで、規模の小さな都市も魅力的にできるだろう。その意味で、都市への集中が解消し、分散したフラットな世界が現れるとした言説は、都市のロングテールモデル、あるいは「ロングテール都市」とよぶことができるかもしれない。

一方、2010年代以降、ロングテールモデルは幻想であるという議論も存在する。むしろ、20世紀後半のマスメディア時代に使われたブロックバスターとよばれるマーケティング戦略が、情報化によるビッグデータやアルゴリズム、あるいは資本・投資の選択・集中によって、より有効になっている、という議論である。情報通信や情報解析の発展はコミュニケーションをスムーズにしていくが、それは必ずしも分散型の秩序を作るわけではない。むしろ集中型の秩序を効率的に作ることにも適しているためである。

たとえば社会学者のサスキア・サッセンによれば、20世紀後半以降、情報化によってフラット化は進むどころか、大都市への情報・サービス産業の集中と格差が発生している。サッセンは、それを「グローバル・シティ」と名付けている。こうした大都市では、タワーマンション、オフィスビル、ショッピングモール、コンベンションセンターなど巨大ブロックのような空間・施設がヒューマンスケールな街区を駆逐し、次々と建設されている。きわめて広範囲に効率的に情報を伝達できるインターネットやモバイルメディアは、多数の人びとを動かすことができる。そのため、多人数を包含し、大きなイベントなどが開催できる大きなハコが必要になる。これを都市のブロックバスターモデル、あるいは「ブロックバスター都市」とよぶことができるだろう。

ロングテール/ブロックバスターという都市研究にとってやや新奇なマーケティング用語を使ったのは、市場経済や資本主義とともに進む情報社会において、都市がどのようなパターンによって形作られうるのかを空間的なメタファーによってイメージできると考えたからだ。

6.アフターコロナと小さく転回するアーバニズム

平成の日本社会では、大都市への集中が進行し、「地方消滅」の危機が大きな話題になった。そのため、「地方分権」や「地方創生」といった政策が打ち出されていったものの、大都市、とりわけ東京への一極集中は継続している。東京などのブロックバスター都市の成長と並走して、地方ではロングテール都市の活性化も試みられてきたといえるだろうか。

平成の市街地の空洞化と令和のコロナの騒動が重なるなか閉店した店舗もある

では、令和の日本が直面した新型コロナ騒動は、平成の日本が形成したロングテール都市とブロックバスター都市にどのような影響を与えるのだろうか。ここまで論じてきたように、都市に潜在する古典的・現代的な危機が、新型コロナ騒動の過程でわかりやすく顕在化しただけであり、コロナ以前・以後を区切ることにはそれほど意味はない。いずれ都市にも人が戻ってくるだろう。ただし、そのプロセスで提起されたのが、「新しい生活様式」や「新しい日常」である以上、そこに明確な期限は定められていない。

各自治体の自粛・休業要請や政府による緊急事態宣言の発出、そしてそれらの段階的解除は、比較的順調に推移しているようにみえる。この間、感染者の数値とともに注目を集めたのは、「外出自粛率」や「人出」のデータだろう。とりわけ駅周辺の繁華街・市街地の人出の増減が電子データをもとに示されるようになった。高速道路の混雑率や新幹線の乗車率の増減も、県外移動のデータとして盛んに報道されている。

広範囲・高速度の交通・通信テクノロジーは、身体・物財・情報の大規模な集中を可能にした。そこに現れたのが、ブロックバスター都市である。一方、新型コロナ感染症へのリスク対応は、人口集中と身体移動の抑制である。とくに東京などの大都市圏は高感染リスクの地域になり、緊急事態宣言の解除は地方から都市へと進んだ。東京の自粛・休業要請の解除も他の自治体よりも時間がかかっている。ブロックバスター都市を作った広範囲・高速度のモビリティは抑制され、そのような都市自体が危険な存在となったのである。とくに2020年に開催予定であった東京オリンピックは、高リスク空間の高リスクイベントといえるだろう。

一方、地方都市では徐々に街に人が戻っている。ただし、本稿執筆時の5月末から6月はじめの時点でも、近距離移動に比較して、県外移動・国際移動などの遠距離移動はまだ抑制されている。とはいえ、このまま順調にいけば、地方から都市へ、近距離移動から遠距離移動へと要請・自粛は解除され、人びとの移動と集中は解放されるだろう。そうすれば、コロナ以前・以後という線引きもいつしか忘却されていく。だが、いまはそのプロセスの経験を記しておきたい。

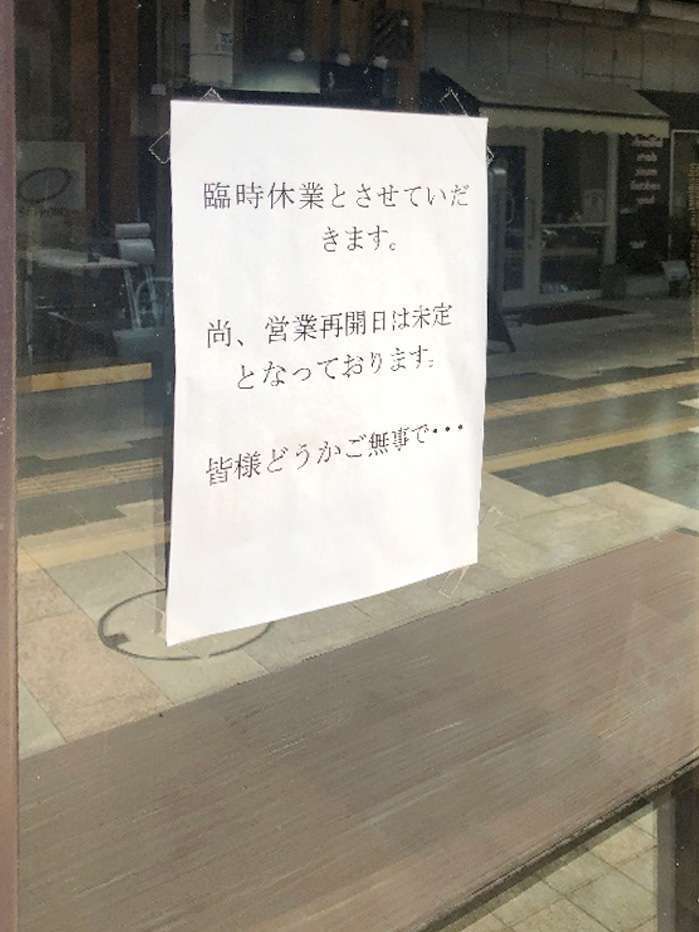

再開のタイミングをいまだ計りかねる店も

緊急事態宣言の前後は、近隣への外出すらためらわれた。そもそも休業・休館になっている店舗や施設も多い。なかには閉店へと追い込まれる店舗もある。経済状況の悪化についての報道もよく目にする。

しかし、緊急事態宣言が解除されると近隣への移動がおずおずと控えめに再開された。店舗内での飲食がはばかられる外食業でも、テイクアウト商品を売り出した店舗は多い。テイクアウト商品を買って、人の少ないオープンスペースで食べることもあるだろう。そのとき、街路や公園への散歩は、希少な体験として再発見されるのではないか。また、自分たちがその店で買物をしなくなれば、彼らの店はすぐにでも窮地に立たされてしまうことを知る──街の回遊性が、ローカルエコノミーを支えていたことにもあらためて気づかされる。

存続のため、近隣へのデリバリーやテイクアウトに踏み切る店も。テラス席はまだ閑散としている

国際移動や県外移動はまだ自粛されているが、地域と地域、国家と国家などのマクロな境界を越える──ブロックバスター都市をつくる──遠距離・高速移動だけがモビリティではない。家と家の外、住宅地と市街地、プライベートスペースとオープンスペースなど近隣にあるミクロな境界を越える──ロングテール都市を支える──近距離・低速移動もまた、貴重な移動の体験である。緊急事態宣言の発出と解除のプロセスは、こうした当たり前のことに気づかせてくれる。

長いしっぽをゆっくりとたどるような体験──それがふたたびブロックを高く積みあげた頭頂部たるブロックバスター都市へと至る道程でしかなかったとしても──私たちはその歩みの経験をどのように生かすことができるだろうか。「××しない」という自粛だけではなく、「○〇しよう」から形作られる都市へ転回する途上に私たちはいる。本当に「新しい生活様式」は、そこからはじまるのだろう。

【引用・参考文献】

・ルイス・ワース1938=2011「生活様式としてのアーバニズム」松本康編『都市社会学セレクション1 近代アーバニズム』日本評論社

・ゲオルグ・ジンメル1903=2011「大都市と精神生活」松本康編『都市社会学セレクション1 近代アーバニズム』日本評論社

・ゲオルグ・ジンメル1908=2016『社会学(上・下)』白水社

・成田龍一2003『近代都市空間の文化経験』岩波書店

・ウルリッヒ・ベック2010『世界リスク社会論』ちくま学芸文庫

・田中大介編2017『ネットワークシティ』北樹出版

・田中大介2019「情報化する社会/体験化する都市」『日本女子大学紀要 人間社会学部』29号、日本女子大学人間社会学部

・リチャード・フロリダ2008=2009『クリエイティブ都市論』ダイヤモンド社

・トーマス・フリードマン2005=2006『フラット化する世界』日本経済新聞社

・マニュエル・カステル2001=2009『インターネットの銀河系』東信堂

・サスキア・サッセン2001=2018『グローバル・シティ 第二版』ちくま学芸文庫

・アニータ・エルバース2013=2015『ブロックバスター戦略』東洋経済新報社

・クリス・アンダーソン2006=2014『ロングテール』早川書房

筆者略歴

田中大介 Daisuke Tanaka

日本女子大学准教授、専門は社会学(都市論、モビリティ論)、近現代都市の公共交通、消費文化、情報環境に関する近代的構造、歴史的展開、現代的様相を社会学的に研究している。近年は、情報化社会における都市についての研究に取り組んできた。編著『ネットワークシティ』北樹出版、共著『モール化する都市と社会』NTT出版ほか。