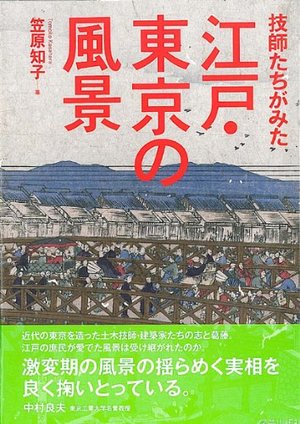

技師たちがみた江戸・東京の風景

内容紹介

東京を造った土木技師・建築家達の志と葛藤

明治・大正期は価値観が激変した時代とされるが、断絶と言える程潔いものだったのか?街の改変の現場で、技師達は、近世の風景観と欧化への志に挟まれ葛藤する。その姿は我々が今も整った街並みを実現できずにいる一方、江戸の庶民が愛でた賑わいの風景に共感することに気付かせ、良い景観とは何かという問いの再考を迫る。

体 裁 A5・160.0頁・定価 本体1800円+税

ISBN 978-4-7615-1270-5

発行日 2010-04-10

装 丁 奥村 輝康

東京市街中心部概略図(大正初頭)

一章 庶民が楽しんだ江戸・東京の風景

一 町の変貌 ―― 江戸から東京へ

二 庶民が楽しんだ江戸の風景・東京の風景

一 美麗・壮麗な建築を鑑賞する

二 賑わいの体感/町並みへの関心

三 地の景は絵巻物のように

column 『江戸名所図会』を臥遊する

三 風景の楽しみかたは変わったか

一 江戸から続く風景の楽しみかた

二 新しい風景の楽しみかた

二章 技師たちがみた江戸・東京の風景

一 日本橋における「みもの」づくり

一 名所日本橋

二 「みもの」としての姿の模索

column 明治の技術者教育

三 周辺環境との調和に気付く

四 緩やかにイメージを共有する──東京のヴェネチア

二 日本橋通りを東京の目抜き通りへ

一 江戸の目抜きから東京の目抜きへ

二 欧米の町並みの模倣と現実

三 都市機能の充足への傾倒

四 「調和」か「整然」か─―混在する美観感覚

column 石川栄耀の商業都市美

三 外濠をめぐる開発と保存問題

一 無用の外濠へ

二 江戸の風景を取り戻したい

三 手探りの美観─―江戸の石垣をどうみるか

四 江戸の一掃という風潮

五 残された風景を保存したい─―初めての景観論争

column 風景を論じた人々

三章 近代都市東京をつくる

一 変貌する江戸

一 理想の一新型プロジェクトと現実的改良型プロジェクト

二 一新型プロジェクトによる近代化の幕開け

三 改良型プロジェクトとしての市区改正

二 不体裁な都市東京の出現と美観意識の萌芽

一 《都市の美観》を論じる

二 美観─―都市の不体裁からの脱却を目指して

三 風土―─お金のかかる「美観」の代わりにできることとは

四 風致―─開発への反省から保存論へ

column 身辺の風景と向き合う

三 美観のための制度の誕生

四章 風景と向き合う

一 風景観の混沌から学ぶこと

一 形象を手掛かりにすることの弱点─―時間感覚を備えた風景づくりへ

二 みものづくりが抱える課題

三 守るべきものは何か

◎二 風景の楽しみを語らう

『江戸名所図会』をひらくと、そこには、建ち並ぶ商店、店先の品々、買い物をする人、荷物を運ぶ丁稚や物売り、老若男女で満ち溢れた、江戸の町が広がっている。明治になって、東京には洋風建築や橋梁が登場し、物的環境は随分変化したが、維新名物の建築や橋梁とともに錦絵に描かれたのは、相変わらず、物や人で埋め尽くされた、活気溢れる楽しげな町の姿だった。その風景には、私も魅力を感じる。思えば今の東京の町を歩くときも、行き交う人々を観察したり、商品を物色したり、建物のデザインに気を取られたりというように、視線をめぐらせながら賑わいを享受している。とすると、風景の楽しみかたというのは、案外変わらないところがあるのかもしれない。

本書が注目する明治・大正期――現在の都市計画という、風景を「整頓」する方法の基盤ができた時代――は、風景観が激変した時代として語られてきた。転換期は概ね明治二〇~三〇年代である。近代西洋の風景画や文学の影響を受け、近代文体(言文一致体)や遠近法といった西欧的・近代的な表象表現が日本にも成立し、メディアを通して広く伝播していった。それに伴って、風景を楽しむ態度は、伝統的(歌枕的・探勝的・観念的・近世的)なものから、近代的(均質的・アノニマス・客体的・西洋的)なものへと転換したというのが大筋である。

しかし、そこまで変わってしまうものだろうか、とも思う。表象表現の変化、風景を眺める態度の変容は、即、風景観の断絶なのか。人は、身に付けた風景観を簡単に脱ぎ捨てて、全く関係のない新しい価値観をまとうことなどできるのだろうか。江戸の図会や明治の錦絵を眺め、詩歌や小説に触れ、表現者の生身の体験を想像して共鳴を覚えるとき、表象表現の表層においては断絶といわれるものの根底にも、身体を通して感受する空間の魅力という、綿々と続くものがあるように思えてならない。

とはいえ、現在を生きる私には、遠く時間の離れた人々の感覚を知ることはできない。ただ、彼らが残した名所本という表象表現をもとに、彼らの身体感覚・空間感覚を想像することで、時代を超えて通底する風景の楽しみかたを捉えることができるのではないか。そこから、今日の風景づくりへのヒントを得たい。これが本書の一章の試みである。

さて、近代化を急ぐなかで、技術者――建築家や、当時「技師」と呼ばれることの多かった、内務省や東京府、東京市の土木技術者――もまた、近世とは切り離された新しい風景観のもとで、欧風の都市を目指し、国威発揚に寄与することを期待された。都市建設の具体的行為に直面した技術者たちは、目指すべき欧米近代都市の姿を、彼らが持ち合わせている感受性――近世から続く庶民の風景観――によって理解し、形として表現していくよりほかなかった。イデオロギー云々もさることながら、眼前の空間をどうするか、という問題の解決に力を注がなければならなかった彼らには、様々な葛藤があったことだろう。

当時の技術者たちは、どのような風景を実現しようとしたのだろうか。

ものをつくる立場として風景にどうアプローチすべきなのかという悩みや迷いは、今もなお技術者につきまとう。その迷いに対して、また現在の景観行政や景観に関する取り組みの弱点に対して、都市景観という近代に新しい課題の黎明期にあった技術者の葛藤に、解決の糸口を得たい、というのがこの問いのねらいである。

本書では、三つの具体的プロジェクトをとりあげ、空間改変の史実と技術者の言説をもとに、当時の彼らの、風景に対する考えかたを追うことにした。行ったのは、一章でとらえた、近世から続く庶民の風景の楽しみかたに照らし、技術者の内にも息づいていたであろうその感受性とのつながりという観点から、彼らの風景観を想像する作業である。実際どうだったのかは知る由もなく、著者の一解釈に過ぎないではないかと言われればそれまでだが、このような観点を持ち込むことによって、近世来の風景観と近代的な風景観とがせめぎあう混沌とした状況に触れ、そこに今日へのヒントをみることができたように思う。

本書を読んでくださる方には、遠い時代の・知らない町の話としてではなく、祖父母や曽祖父母が生きた時代の・彼らが生活し今日まで続いている東京という町の話として、当時の人々の気分を想像しながら、筆者に付き合っていただきたい。そして、特に土木や建築・都市計画の実務者や学生の皆さんには、本書が風景と向き合う手掛かりの一つになれば幸いである。

研究者が風景論や風景文化を追究し、一方で土木の現場における風景の議論の多くが、それとは随分離れたところで行われていることにもどかしさを感じたのは、大学を出て建設コンサルタントで働きはじめたときのことだった。当時の現場には、風景と真剣に向き合おうという風潮が今ほどなかった。それは決して不真面目ということではなく、技術者特有の控えめな態度であって、風景をデザインするにはセンスがないと…、というような雰囲気だったように思う。風景論を学んでいざ現場へと、意気揚々としていた新入社員にとって、それは拍子抜けするような状況だった。風景の理論と現場の感覚をつなぎたい。そんなことは解決済みだといわれるかもしれないが、しかしとにかくそういう思いが本書のきっかけとなった。

それからあっという間に一〇年が経過してしまった。現場の雰囲気も変わりつつある。おそらく、風景をセンスの問題として片付ける技術者はいないだろうし、まちづくりなどの活動を通して、地域の風景と真摯に向き合い問題を解決することもまた、技術者の職能であるということも、今では認められているだろう。

それでもなお、まちづくりやものづくりの現場で感じるのは、風景が個人の趣味嗜好ではいけないという批判に耐えうるようにと、客観的な指標を定めて風景を扱おうとする堅苦しさである。技術者に限らず、地域に住まう人々にもまた、風景の喪失を、利便性や安全性のためにはしかたないと、ものわかりよく諦め、あるいは客観的な指標に追随してか、見た目の議論で満足してしまうような気分を感じることもある。

風景を頭でわかろうとするこのような生真面目さは、本来、生身の人間が環境に身を置いて、その環境を眺め楽しむところに生成するはずの風景から、生身の人間の心身を排除してしまう。風景を腑抜けにしてしまうようなその危うさから脱するために、そろそろ、身体をもって感受するものと認めて、風景を議論する現場へと、転換してもいいのではないかと思う。手探りになるかもしれないが、決して難しくしようということではない。その土地に生活するなかで受け継いできた風景の感受性を、自身の身体をもって理解し、子どもや孫にどんな風景を伝え残したいかを考える、まずはそういうところに立ち戻ってみてはどうだろうか。

*

風景文化の歴史は長い。近世の、その中でも限られた風景観だけを手掛かりに、近代の人々の風景観を論考する―─しかも大いに想像を駆使して─―という本書の方法はつたなく、公にするには気が引けるところもある。ただ、風景文化を、現実に生きている人の心身に宿るものとして考えることで、理論と実務をつなげたいという企図もあって、今の私にできることとして、このような形をとることになった。

なお、引用文の現代語訳および旧字体・仮名遣いの現代化は、原文の雰囲気が伝わるよう最小限にとどめた。また、読者に一緒に考えてほしいという思いから、私自身の解釈を控え、根拠となる史実を羅列してしまった箇所も多い。そのために、読み物としてまとめたいという気持ちとは裏腹に、読みにくさが残ってしまったが、私の筆力の限界としてご容赦いただきたい。

*

本書が形になるまでには、多くの方々にお世話になりました。

本書のベースとなった博士論文の執筆に当たっては、齋藤潮東京工業大学教授にご指導いただきました。博士課程の四年余り、齋藤先生の論考に直に接し、ときに風景を楽しむ貪欲さに触れ、厳しくも楽しい刺激的な時間を過ごしました。中村良夫東京工業大学名誉教授には、今回の出版のきっかけをつくっていただきました。また、多くの先生方に貴重な助言をいただき、同世代の研究仲間や、設計の現場で働く友人にも恵まれました。ここに深く感謝の意を表します。

最後になりましたが、学芸出版社の井口夏実さん、私のペースに付き合わせてしまい申し訳ない限りですが、本書が完成するまで力を尽くしてくださり、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

二〇一〇年三月

笠原知子

推薦文

良く知られているように、風景というものが、西欧においてはルネサンス、東アジアにおいては5世紀始め頃に自覚されだした環境美の世界だとすれば、それは人間にとって先天的な感覚ではなく、歴史が練り上げた表象文化現象にほかならない。したがって、それが時とともに移ろうのは自然なことで、その動態をおうことは風景研究の神髄にふれるものであろう。

この本は、江戸から東京への時代の流れとともに、複雑に分岐しながら変遷してゆく風景観の系譜を、おおくの資料から丹念に実証したもので、とくにテクノクラートが切り拓いたその姿は、激変期の風景の揺らめく実相を良く掬い取っており、そこから将来への展望をひらいている。

(東京工業大学名誉教授/中村良夫)

読者レビュー

言葉遣いというものは、その人が生きた時代を表すとともに、その人の身体感覚に根ざしたものである、ということが本書を読めばおわかり頂けるだろう。笠原さんは、「時代を超えて通底する風景の楽しみかた」が知りたかった、さらに「今日の風景づくりへのヒント」が得たかった、とおっしゃる。私もその身体感覚を是非体得したいと思う。

生きた言葉というものは、なかなか捉えることが難しい。風景を愛でる言葉となると忘れ去られてしまった身体感覚も含まれていたりして、さらに厄介だ。同じ時代に同じ場所にいても、それぞれが身につけた言葉の違いによって、各人に見える風景は異なる。いま一緒にいる人でさえ同じ風景を見ているとは限らない。笠原さんは、まず私たちの先達が近世から近代の変革の時期に体感していた風景を、絵図や写真などの目に見える史料だけでなく、「言葉」を頼りに掘り起こそう、またその身体感覚を体感しようと試みておられる。美麗、壮麗、美観、風趣、風致、移ろいゆく風景を語る言葉の数々、私たちは何を拠り所に、これらの身体感覚を確かめればよいのだろう。解決の糸口はコラムに隠されていた。「臥遊」するのである。自らの身体感覚を絵巻物のなかで養い、「風景の楽しみ方は変わったか」という問いに答えてみよう。

続いて、近代化のさなか急速に変容する風景と対峙した技師たちの葛藤の中に、風景に対する身体感覚の変化が描かれている。日本橋、日本橋通り、江戸城外濠、いずれもが庶民に親しまれてきた名所地であり、江戸から東京へと大変貌を遂げた風景の基盤である。理想的一新型であれ、現実的改良型であれ、プロジェクトを取り仕切った技師たちの悩みは大きかったであろう。ものづくりの拠り所となる自然環境とともに社会環境も大きく変容し、自らの身体感覚も留学や諸外国の技術に直に触れることによって激動しているのだから。「整然」か「調和」か、混沌のなかで一つだけ確かなこと、近代化事業の結果として出現した都市の姿を眼前にして、それを批判的にとらえ、解決すべき問題、という意識をもつようになった。抜け落ちてしまった風景に対する身体感覚の代わりに、客体化された都市の美観に関する諸課題が技師達の眼前に立ち現れたのだろう。

最後に、技師たちはこのような風景と如何に向き合ったかが語られ本書は結びとなる。技師たちの、「調和」と「整然」の混合・同一視の可能性、形象という表層を手がかりに新しさや機能に風景の価値を見出す態度が指摘されている。これは単なる昔話ではなく、現在進行形の事実に対する警鐘かもしれない。近世から綿々と引き継がれている感受性によって、更新されていく町の風景を楽しんだという事実に気づいた笠原さんは、最後にこう呼びかける。多様な感受性を知っていてこそ、風景を楽しむ身体が得られると考えるとき、やはり風景を語らうことは大事だと思う。全く、同感である。

(熊本大学政策創造研究教育センター/田中尚人)

担当編集者より

気鋭の若手研究者が想像力を駆使した論文、そのダイナミックな物語をこの本でシンプルに伝えられたらと思いました。

例えば首都高が上空を通る現在の日本橋、その変貌ぶりは圧巻です。木橋から石橋へ改築途中も、家康像が提案され、しかし後に(時代遅れだからと)却下され…、そこにはエリート技師たちの苦悩が垣間見えます。

一方で、どんな風景が造られても、庶民はそれを屈託なく楽しむということ、江戸の名所本にはその様子が豊かな表情とボキャブラリーで描かれていたことに気付かされました。

私たちは今、どんな言葉で風景を楽しみ、語っているんだろう? そんなことを考える一冊です。

(I)

お求めのご案内

本書は紙版品切れ・重版未定の商品です。紙版のお求めは、中古書店や図書館にお問い合わせください。

また、新版・改訂版が出ている可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

図書館蔵書横断検索

検索する- 「国立国会図書館サーチ」のページに遷移します。

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。