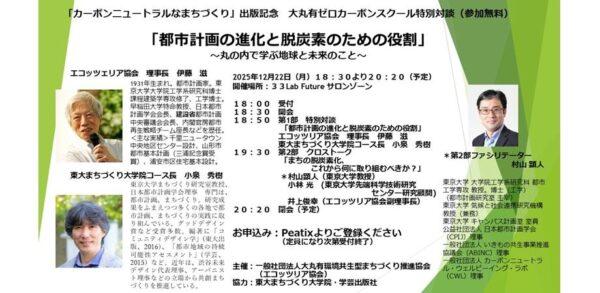

カーボンニュートラルなまちづくり

喫緊の課題に対する都市の技術・制度・実践

気候変動が深刻化する中、カーボンニュートラルな都市を目指す取り組みが加速している。脱炭素の視点で都市計画を考えるための全体像から、実装される多様な要素技術、街区・自治体・国土レベルのスケール別実践例、法解釈や意識改革、ソフト面の仕組みまでを幅広く詳述する一冊。現状の課題と先端技術の総合的理解に最適。

小泉秀樹・小林光・瀬田史彦・村山顕人 編著

| 体裁 | A5判・288頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体3200円+税 |

| 発行日 | 2025-09-10 |

| 装丁 | 見増勇介、中野花菜(ym design) |

| ISBN | 9784761533144 |

| GCODE | 5717 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル |

はじめに

1章 環境共生時代のまちづくりのあり方を俯瞰する

1-1 パリ協定下のまちづくりの任務と課題──その成果と展望(小林光)

1-2 カーボンニュートラルなまちづくりを考える枠組み(小泉秀樹)

1-3 共通社会経済経路(SSP)からの視点(松橋啓介)

2章 まちに実装されるカーボンニュートラルの技法

多様な要素技術の全体像(小林光)

■各技術の実装事例

1 都市地域炭素マッピング── CO2排出量の見える化と活用の技術(吉田崇紘)

2 温熱環境シミュレーション技術(山崎潤也)

3 熱融通(小林光)

4 太陽光パネルの立地選択(岡澤由季)

5 電力の近距離での融通、マイクログリッド、VPP(小林光)

6 電力の遠隔地への供給、自己託送、オフサイトPPA など(小林光)

7 産業エリアのカーボンニュートラル化に向けた自治体の取り組み──川崎水素戦略と川

崎カーボンニュートラルコンビナート構想(江﨑哲弘)

8 建築の脱炭素(前真之)

9 交通からのアプローチ──モビリティハブとシェア型移動手段(髙見淳史)

10 資源循環による廃棄物分野の脱炭素化(中谷隼)

11 節水によるCO2削減と節水ミニマルインフラストラクチャ構想(豊貞佳奈子)

12 都市緑地の炭素貯留効果と冷熱源としてのエネルギー削減効果(高取千佳)

3章 地区/自治体/広域──スケール別・カーボンニュートラルへのアプローチ

3-1 カーボンニュートラルを指向した都市計画・まちづくりの枠組み(小泉秀樹)

3-2 カーボンニュートラルに向けた建築行政のチャレンジ(明石達生)

3-3 気候変動対策と自治体との「距離」(北村喜宣)

■I 街区・地区レベルのアプローチ

I-1 環境認証制度の最新状況のレビュー(久保夏樹・村山顕人)

I-2 既成市街地における漸進的アプローチ──エコカルティエとエコディストリクト(西

村愛・村山顕人)

I-3 環境課題に取り組むまちづくり──東急不動産ホールディングスの環境経営とまちづ

くり(松本恵・吉田一居・高田秀之)

■II 自治体レベルのソリューション

II-1 都市計画・土地利用計画への組み込み(村山顕人)

II-2 マスタープランを対象とした都市持続可能性評価(小泉秀樹)

II-3 脱炭素建築・自動車に関する自治体におけるルールづくり(増田大美)

■III 広域(圏域・国土レベル)のソリューション

III-1 広域・国土レベルの脱炭素の取り組み(瀬田史彦)

III-2 気候変動対策における市区町村間連携(上原翔・瀬田史彦)

III-3 脱炭素まちづくりを通じての地域イノベーションの実現に向けて(藤田壮・林徹)

III-4 木材の利用による炭素固定と木材産業振興による地方創生(高橋輝一)

4章 カーボンニュートラルのためのソフトウエアを考える

4-1 市民の意識や行動の変容に向けた理論と取り組み(栗栖聖)

4-2 カーボンニュートラルなまちづくりを支える共創拠点(平井一歩)

4-3 市民を巻き込む協働型ガバナンスによるカーボンニュートラルなまちづくり──京都

市エコ学区(徐紫儀・梁イェリム・中島弘貴)

4-4 マネジメント主体としてのシュタットベルケ(長谷川隆三)

4-5 資金の確保(小林光)

おわりに

索引

「第三期 東大まちづくり大学院シリーズ」の刊行にあたって

まちづくりに関わる様々なテーマ・地域を対象に、研究を行い、また実践してきたが、重視して取り組んできたテーマのひとつに、まちづくりと環境政策の連携がある。その観点から研究を進め、また様々な局面で必要性を主張してきた。しかし、前向きな対応が生まれたことは稀であった。かつて多くの場合は、環境的観点はまちづくりを止めるものであり、またまちづくりは環境を損なうもの、と双方の立場から忌諱されていた。

本書は、東大まちづくり大学院シリーズ『低炭素都市──これからのまちづくり』をリニューアルしたものでもある。同書は、国土交通省が低炭素都市づくりガイドラインを作成した2010年に発行されている。2010年に低(脱)炭素に向けた取り組みを加速させようとした動きがあったのだ。そして、同書は多数販売されたことからもその動きを強める役割を確かに果たしていた。

しかし、カーボンニュートラル、脱炭素というトピックは、各所で行われるまちづくりの主要トピックとして位置付けられることは、未だに少ない。一方で、本書中でも述べているとおり、「都市」や「まち」こそが、カーボンニュートラルや気候変動への適応といった課題を解決するための鍵を握っている。

本書の出版を考えた背景には、低炭素ではなくカーボンニュートラルが求められ、まちづくりとともに緑地の創出や保全が求められるようになった、時代変化がある。国土交通省にも昨年に都市環境課が設置され、また環境省においてもカーボンニュートラルを目指したまちづくりに関わる複数の政策が展開されるようになってきた。そして、確かに各地で実践的な取り組みが多少でも積み重なってきた。千載一遇のチャンスが巡ってきたのかもしれない。

しかし、一方で、多くの「都市」や「まち」において、まだまだまちづくりのアジェンダとして取り上げられることは少なく、取り組みが加速されない現状がある。もうひとつの背景は、そのことに危機感を覚えたことがある。

本書において、カーボンニュートラルとまちづくりの連携的な取り組みを考える理論的枠組みや、すでに進められている先行的取り組み事例を紹介することで、各所におけるまちづくり、都市計画と環境的対応の連携が少しでも進むことを期待したい。

2025年7月

東大まちづくり大学院コース長 小泉秀樹

2010年、学芸出版社の東大「まちづくり大学院」シリーズの1冊目の『低炭素都市』を、コース長であった大西隆先生とともに編集し、上梓したが、15年経った。当時を振り返ると、まちづくりが地球環境対策とどのように結びつくのか、よくわからないでいたように思う。

私的な思い出で恐縮だが、行政官時代の自分が担当した、2008(平成20)年の地球温暖化対策推進法の改正においては、地域の温暖化対策の計画が、都市計画などのフィジカルプランニングに反映されていく姿を条文上謳い込んだ。苦労する省際折衝になってしまったので、なつかしく思い出す。だが、それももっともであって、まちづくりに温暖化対策がどう反映されていくべきなのか、定見があったわけではなかった。あったのは、まちによって温室効果ガス排出量が異なる以上、空間的な要因が影響しているに違いない、といった勘であったに過ぎない。

世の中は大きく変わった。目指すのは、低炭素ではなく、脱炭素。ちなみに、我が国のCO2排出量がピークアウトしたのはようやく2013年であったから、脱炭素は本当に野心的な目標である。再生可能エネルギーの大幅開発と活用、場合によっては、空気中CO2の直接の除去といった、あらゆる技術を動員する総力戦に当然なるはずだ。その中で、空間を設計し、具現化していくまちづくりも、その果たせる役割をしっかり担っていかなければならない。

お陰様で頭は大分整理されてきた。ハード面では技術的な対策メニューも出揃ってきたし、ソフト面では、そうした技術の選択から、人的資源の動員策、資金の確保策などまで、いずれも本書には体系的に収めることができた。特に、空間のスケールに応じて何をすべきかを考えられるようになったのは大きな進歩だし、脱炭素がそれだけで追求できるものでなく、経済的利益を含む人間福祉の向上の中でシステミックに実現されていくべきものであることが理解されてきたことも重要だ。

けれども、脱炭素に至る道はまだまだ長く遠い。実地の経験がもっと増えて、この本を改訂しなければならなくなる日が早く来てほしいと願う。読者諸賢の現場実践記録や遭遇した困難を是非寄せていただきたい。

編著者を代表して 小林光

公開され次第、掲載します。

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2025年11月6日 | 『カーボンニュートラルなまちづくり』が月刊「都市問題」(2025年11月号)で紹介されました |

| 2025年10月28日 | 『カーボンニュートラルなまちづくり』が「新電力ネット」で紹介されました |

| 2025年10月24日 | 『カーボンニュートラルなまちづくり』が「市街地再開発」(No. 666/2025年10月)で紹介されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。