プロローグ

1章 山の遊びを支える

01.登山ガイド(大島わかな)・・・顧客を楽しませながら、安全に山へ案内する

02.山小屋の支配人(新井航平)・・・山小屋のリーダーとして、スタッフが働きやすい環境を整える

03.クライミングインストラクター(佐藤雄大)・・・ジムに来てくれるお客さんの、クライミング人生に寄り添う

04.歩荷(萩原雅人)・・・山小屋へ、必要な荷物を背負って届ける

2章 山の安全を守る

05.警察山岳遭難救助隊(出澤俊樹)・・・安全第一に、遭難者の救助と遭難防止の活動を行う

06.山岳医(大城和恵)・・・登山技術を備えた医師として、山でのリスクに医学で立ち向かう

07.山岳気象予報士(林真哉)・・・登山者に気象の楽しさを伝え、気象遭難を防ぐ

08.ロープ高所作業者(伊藤徳光)・・・ロープを操り壁に張り付いて、土木インフラの安全を支える

09.山の電気工事士(山口浩喜)・・・山小屋のライフラインを支える、登山するエンジニア

10.登山アプリのプロダクトマーケター(﨑村昂立)・・・届け方を問い続ける、「YAMAP」のマーケティング

3章 山の健康を守る

11.環境省アクティブ・レンジャー(松下裕之)・・・国立公園のパトロールや調査など、

主に野外の現場業務を担う

12.環境コンサルタント(吉田聡)・・・生き物の声に耳を傾け、人と自然の抱える課題を解決する

13.樹木医(片岡日出美)・・・樹木の声に耳をすませ、長生きのお手伝いをする

14.登山道整備士(長谷川悟)・・・見えない調整力で、登山道を守る

4章 山の素材を調べ、生かす

15.伐採業、資源のリサーチャー(安江悠真)・・・森を調べ、素材や空間の使い道を探る

16.製材業、木の地産地消実践者(山口直)・・・地域の仲間と協力して、地元の山と木を活かす

17.森林ディレクター(奥田悠史)・・・森に関わる課題を解決するアイデアを考え、カタチにする

18.地質研究者(山岡健)・・・野外観察と分析を往復し、見えない地層を地図にする

19.山岳氷河研究者(佐藤洋太)・・・世界をフィールドに、山にある氷河を研究する

20.山岳建築研究家(小黒由実)・・・山に登りながら、建築にまつわる研究・制作をする

21.猟師、ゲストハウスオーナー(武重謙)・・・山での狩猟体験を、いろいろな形で語り伝える

5章 山の魅力を伝える

22.山岳写真家(高柳傑)・・・山に登り、山の風景やプレイヤーを写真に表現する

23.山の映像家(井上卓郎)・・・山や自然を軸とした、多岐にわたる映像をつくる

24.山岳ライター(柏澄子)・・・日本全国の山を対象に、取材・執筆をする

25.山の絵描き(﨑山あいり)・・・登ることでしか見えない景色を、絵にする

26.山の漫画家(じゅごん大輔)・・・登山の楽しさと面白さを、漫画で伝える

27.ハイカー(髙倉悠祐)・・・山の世界の魅力を、クリエイティブとプロダクトで届ける

6章 山で限界に挑む

28.登山家(野村良太)・・・山を舞台に、自分を表現する

29.プロアイスクライマー(門田ギハード)・・・「人工壁」と「大自然」をフィールドに、氷壁に挑む

7章 山の仕事をつなぐ

30.山仕事コーディネーター(松見真宏)・・・「山で働きたい人」と「山の仕事」をつなぐ懸け橋になる

エピローグ

編著者

松見 真宏(マツミ マサヒロ)・・・山仕事コーディネーター

1991年静岡県生まれ。沼津工業高等専門学校物質工学科卒業後、山の魅力にはまり、信州大学農学部森林科学科へ編入。「365日山にいたい」という想いから、山で働く人を訪ねて歩き、2016年に屋号「山屋」として開業。個人で様々な山の仕事を請け負う。2021年に株式会社山屋を設立し、「山仕事コーディネーター」として、ガイドやクライマーをはじめとする登山を愛する人たちとともに、山の課題解決や創造的な事業に取り組んでいる。

X:@nature1118_life、株式会社山屋X・Instagram:@yamaya_corp

著者

大島 わかな(オオシマ ワカナ)・・・登山ガイド

1995年静岡県生まれ。沼津商業高等学校情報ビジネス科を卒業後、地元の空調衛生設備会社で事務職として5年間勤務。退職後、2019年から各地の山小屋でアルバイトを経験。2022年に公益社団法人日本山岳ガイド協会の資格を取得し、2023年より「登山ガイドWaka 」として専業ガイドの道へ進む。現在は新潟県南魚沼市に移住し、山好きの夫と0歳の娘、ニワトリ・ヤギ・インコとの田舎暮らしを楽しんでいる。日々の山行記録やガイドの詳細は公式サイトやSNSで発信中。

X:@3776_yamanchu、Instagram:@waka1214

新井 航平(アライ コウヘイ)・・・山小屋の支配人

1996年大阪府生まれ。淀川工科高等学校を卒業後、大阪の製造業で旋盤加工や特殊鏡面加工の技術を磨く。2023年、山好きが高じて山小屋の世界へ入り、2年で支配人となる。これからの山小屋業界を若い世代へ広めるべくSNSを中心に活動中。

X:@katakonbu、Instagram:@araichu_d5、五竜山荘Instagram:@goryu_sanso

佐藤 雄大(サトウ ユウダイ)・・・クライミングインストラクター

1991年神奈川県生まれ。丹沢の麓、秦野市で育ち、幼少期から父親に連れられアウトドアレジャーに触れる。高校進学を期に始めた登山にどっぷりと浸かり、大学、就職、転職のどれも中心に山がある生活を行ってきた。現在はボルダリングジム「Lamp Plus」の店長職から離れ、スクールとルートセットを担当。並行して株式会社山屋での管理業務も担当している。

萩原 雅人(ハギワラ マサト)・・・歩荷

1993年群馬県片品村生まれ。尾瀬高校自然環境科を卒業後、4年間旅をしてから地元に戻り、山での活動(尾瀬歩荷、養蜂家、スノーボード)を始める。現在、尾瀬歩荷をやりながらYouTube チャンネルで尾瀬の今、歩荷の仕事を配信し、登山道整備の課題を解決中。養蜂業では「8beeat」を開業し、なまみつ®、ハーブティーの販売を行っている。

YouTube:Japanese Porter- 尾瀬歩荷-、Instagram:@masato_hagiwara.oze

出澤 俊樹(デザワ トシキ)・・・警察山岳遭難救助隊

1989年長野県生まれ。大学卒業後、2013年に長野県警察を拝命、交番勤務を経て2015年に山岳遭難救助隊の指名を受ける。北アルプスを管轄する松本警察署や安曇野警察署で多くの遭難現場に出動し、救助にあたった。2023年から山岳安全対策課救助係として航空隊で勤務し、県警ヘリコプター「やまびこ」と連携して救助活動を行っている。

長野県警ホームページの山岳情報:https://www.pref.nagano.lg.jp/police/sangaku/index.html

大城 和恵(オオシロ カズエ)・・・山岳医

1967年長野県生まれ。医学博士、国際山岳医。いずれも日本人初となる、2010年英国で国際山岳医に認定され、2016年に米国野外医療学会(Wilderness Medical Society)Fellowを取得。2011年北海道警察山岳遭難救助アドバイザーに就任、日本初の山岳救助に制度としての医療導入を実現。2012年に山岳医療救助機構を立ち上げ、医療救助情報の発信、山岳遭難防止に注力。医学的アプローチを基盤に、日本の救助と登山者の自立した安全を革新的に発展させ、社会課題の解決に取り組むユニークな事業を展開している。

山岳医療救助機構Facebook:@sangakui.jp、山岳医療救助機構X:@Mt_med_rescue、Instagram:@oshirokazue

林 真哉(ハヤシ マサヤ)・・・山岳気象予報士

1995年大阪府生まれ。気象予報士。国内唯一の山岳気象専門会社「ヤマテン」公式アンバサダー。趣味で登山を開始してから山の気象に興味を持つ。2022年冬の気象予報士試験に合格。北アルプス、南アルプス、北海道の山小屋でアルバイトをし、そこで得た知識も含めて登山者に気象を教えている。得意分野は雲や風から先の天気を予想する観天望気。愛称は「まーくん」。好きな雲は巻雲。

X・Instagram・公式LINE:@nonbiriotenki

伊藤 徳光(イトウ ノリミツ)・・・ロープ高所作業者

1986年岩手県生まれ。一関工業高等専門学校物質科学工学科卒業。自然環境に関わる仕事をしたいと思い化学を専攻し、環境分野に進む。その後、自然そのものにより没入する仕事をしたいと思い始め旅をするように働く人々を訪ね歩き、現在のビジネスモデルに行き当たる。ロープによる移動技術を活用し、地質調査を行う会社に出会い起業を決断。2015年に「日本空糸」を設立し、ロープ高所作業を活用した調査・点検を中心に事業展開。若者が面白いと思える働

き方を追求している。日本空糸株式会社代表取締役。一般社団法人日本ロープ高所作業協会代表理事。

山口 浩喜(ヤマグチ ヒロキ)・・・山の電気工事士

1968年静岡県熱海市生まれ。1990年に上京し、音響照明や舞台装置の仕事を始める。その後、電気工事会社に就職し、現場での経験を積む。2001年、長野県松本市に移住。電気通信や機械保守の仕事を手掛け、県内の学校や公共施設の設備に携わる。2018年、松本市安曇の島々集落に移住。山岳関連の仕事を本格的に受注し始める。2021年、上高地の玄関口に「アルパインカフェ満寿屋」を開業。2023年、「徳本峠クラシックルート」の登山道整備団体を設立。ガイドや小屋番に留まらない新しい形の山との関わり方を発信中。

X:@cafe_masuya

﨑村 昂立(サキムラ コウタ)・・・登山アプリのプロダクトマーケター

1988年福岡県生まれ。一橋大学商学部卒業後、大手企業向けの業務システムを開発するワークスアプリケーションズに2012年入社、営業・PR・マーケティングなどを経験。2017年にヤマップへ入社。営業・広報・クリエイティブディレクターなどを経て、プロダクトマーケティングマネージャーとして、登山プラットフォーム「YAMAP」のユーザー向け企画やコミュニケーションの統括を担っている。

X・Instagram:@moralkeeper、ヤマップのホームページ:https://yamap.com/

松下 裕之(マツシタ ヒロユキ)・・・環境省アクティブ・レンジャー

1963年大阪府生まれ。同志社大学経済学部卒業。大学時代は岩と雪山を活動の場とした山岳系クラブに所属。卒業後は文部事務官として京都の国立大学に務めるかたわら、後輩学生の登山を指導。2016年に国立大学を早期退職し、安曇野市に移住。2019年4月より環境省アクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)として上高地に勤務。

吉田 聡(ヨシダ サトル)・・・環境コンサルタント

1990年愛媛県生まれ。広島大学総合科学部に入学後、自然環境について広く学ぶ。広島大学大学院総合科学研究科に進学後は、半島マレーシアの熱帯林に生息する哺乳類を研究対象とする。2013年に環境コンサルタントである株式会社一成(兵庫県加古川市)に入社。森林や山岳地域での動植物調査及び計画策定に携わる。

株式会社一成Instagram:@issei.eco

片岡 日出美(カタオカ ヒデミ)・・・樹木医

1986年神奈川県川崎市生まれ。38歳現在、中1・小5・小3の子育て中。筑波大学生物資源学類を卒業し、日本林業の社会経済学を専攻。在学中にフィリピン大学に1年間交換留学。住友林業株式会社に入社し、木材流通部門に従事。都内の樹木医専門会社に転職し、樹木医の資格を取得。2020年に代表の森広志と共に「HARDWOOD ㈱」を設立し、取締役に就任。樹木医として都市樹木の診断や治療、民間緑地や公園、街路樹の管理などに携わる。地方行政や企業か

らのオファーで森づくりのアドバイザーを務めたり、新しい森林での利活用の提案や実装をトライアルしている。茨城県森林審議会委員、茨城県自然保護審議委員も務める。

HARDWOOD ㈱Instagram:@hardwood.inc_official

長谷川 悟(ハセガワ サトル)・・・登山道整備士

1983年神奈川県生まれ。神奈川県立鶴見高校卒業後、東海大学健康科学部社会福祉学科卒業。介護現場や社会福祉協議会にて勤務。2013年から2014年にかけて自転車で日本一周をしながら、日本中の山々・日本人のルーツを探る旅をする。2017年に長野県に移住後、小・中学校の不登校支援などに携わる。また、株式会社山屋にて業務の調整役を担いつつ、山仕事に従事する福祉と山仕事のフリーランスを実践。

安江 悠真(ヤスエ ユウマ)・・・伐採業、資源のリサーチャー

1989年岐阜県白川町生まれ。昆虫少年の延長で岩手大学に進み、森林科学や野生動物管理学を専攻。岩手県遠野市でツキノワグマの研究を行い、林業と野生動物の関わりをテーマに農学修士を取得。卒業後は岐阜県に戻り、建設コンサルタントの会社に就職。都市計画やまちづくりの分野で7年間勤めた後、コロナショックを機に転職。現在は伐採業の会社に勤めるかたわら、〈Forest Edge〉を屋号に活動中。

Instagram:@ymyse_525

山口 直(ヤマグチ ナオ)・・・製材業、木の地産地消実践者

1985年埼玉県生まれ。埼玉県育ち。東京農業大学第三高等学校卒業。大学進学後、住宅リフォーム会社を経て、2024年に独立。「山なお」を屋号に活動中。地元・ときがわ町の山を拠点に伐採、製材、建築で「木の地産地消」に取り組む。家族は妻と7歳の息子。

X:@choku_yama、YouTube:埼玉ときがわ製材士木の地産地消実践チャンネル

奥田 悠史(オクダ ユウジ)・・・森林ディレクター

1988年生まれ。大学で森林科学を専攻。バックパッカーでの世界一周を経てライター・編集者として働く。後にデザイン事務所を立ち上げ、2016年に「森をつくる暮らしをつくる」をミッションに「㈱やまとわ」を立ち上げる。森林・自然×編集・デザインを掛け合わせて仕事を生み出している。

X:@YujiOqda

山岡 健(ヤマオカ ケン)・・・地質研究者

1995年岐阜県生まれ。信州大学理学部を卒業後、東京大学大学院理学系研究科にて修士号・博士号を取得。博士(理学)。2023年4月より国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター研究員。専門は地質学、岩石学。特に、白亜紀以降の日本列島の成り立ちや火成活動に興味がある。特技:カラオケ。

佐藤 洋太(サトウ ヨウタ)・・・山岳氷河研究者

1993年福島県いわき市生まれ。山の研究をしているのに“太平洋”が名前の由来。福島県立磐城高校、新潟大学理学部を卒業後、名古屋大学大学院環境学研究科に進学し、山岳氷河の研究をスタートする。在学中はネパールを中心とした海外調査やスイス留学などを経験し、2022年に博士号を取得。海洋研究開発機構(JAMSTEC)での研究員を経て、2025年よりオーストリア科学技術研究所(ISTA)に所属。国内外の研究者と協力しながら、世界各地における氷河変動の解明に取り組んでいる。

X:@glaciersato

小黒 由実(オグロ ユウミ)・・・山岳建築研究家

1994年群馬県生まれ。2016年千葉大学工学部建築学科卒業。2018年東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修了。2016年~山を登ることと建築に関する研究。2018~2022年株式会社竹中工務店勤務。2022年~個人事業主として建築/山/包にまつわる研究・制作。2023年~屋号を「YOGU」に活動。

Instagram:@yogu.am

武重 謙(タケシゲ ケン)・・・猟師、ゲストハウスオーナー

1982年千葉県生まれ。システムエンジニアとして勤務する傍ら、小説執筆を開始。2012年「右の祠」にて池内祥三文学奨励賞を受賞。2013年から2年4ヶ月海外を放浪し、帰国後、箱根にて民泊を開業。同時に狩猟も開始し、自身の狩猟について綴った『山のクジラを獲りたくて』を出版。その後、北海道にて『ゲストハウスモシリパ』を開業。2024年、長野県阿智村にて『星降りの宿 やま星』の運営を開始。

X・Instagram:@yamakuji_jp

高柳 傑(タカヤナギ スグル)・・・山岳写真家

1988年神奈川県生まれ。日本写真芸術専門学校卒業。山岳写真家・故青野恭典氏に師事。アルパインクライミング、アイスクライミング、フリークライミング等を行う。山岳写真家として、各種山岳雑誌等に寄稿。山梨県居住。

Instagram:@suguru_takayanagi

井上 卓郎(イノウエ タクロウ)・・・山の映像家

1974年東京都生まれ。国立東京工業高等専門学校機械工学科卒。卒業後オーディオメーカーにて機械設計を行う。離職後白馬に移り住み映像製作を始める。途中5年ほど東京のゲーム会社にて映像製作やゲームプロモーションに携わる。再び長野に戻り山岳映像をつくり始める。代表作:ゴキゲン山映像「Wonder Mountains」。

YouTube:Happy Dayz Productions、Instagram:@happydayz

柏 澄子(カシワ スミコ)・・・山岳ライター

1967年千葉県生まれ。高校と大学の山岳部で登山を覚える。1997年にフリーライターとして独立。雑誌、新聞、web、書籍に執筆。登山家、山で働く人々に焦点を当てたドキュメンタリー、野外医療、登山医学をテーマとした記事、著書が多い。著書は『山登りの始め方』『ドキュメント山の突然死』『エベレストと日本人 植村直己から栗城史多まで』(共著、第12回梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞)『彼女たちの山』など。『風の人 山野井妙子』2025年11月出版予定。

SNS一覧:https://linktr.ee/mt.sumiko

﨑山 あいり(サキヤマ アイリ)・・・山の絵描き

1993年神奈川県生まれ。東京藝術大学絵画科日本画専攻を卒業、大学院修士日本画を修了。修了と同時に個人事業主として画家活動を開始。もともと和紙や岩絵具といった日本に古くからある画材で自然のある景色を描いてきたが、2022年ごろから登山にハマり、題材を山に絞って制作するようになる。

X:@airi_sakiyama

じゅごん大輔(ジュゴンダイスケ)・・・山の漫画家

1985年三重県生まれ。幼少期を富山で過ごし、中学高校は三重、大学は工学部で広島、途中美術大学に編入学し京都へ。卒業後は神奈川で仕事を転々と。2018年の春に登った高尾山をきっかけに登山に目覚める。2020年ごろから登山の魅力を伝えるべくSNSで登山漫画を発表するようになり、それがきっかけで山岳雑誌で読切漫画や山小屋のグッズデザインの仕事がくるようになる。2024年KADOKAWAからビギナー向け登山エッセイコミック『今日からはじめ

る山登り』を発売。現在は新作に向け準備中。

X:@DugongY

髙倉 悠祐(タカクラ ユウスケ)・・・ハイカー

1990年大分県生まれ。学生時代に欧米の自然を経験。総合アウトドアメイカー「モンベル」に就職し、網羅的に様々なアウトドアを実践。夢を叶えるため退職し、世界を歩き出す。2018年にTe Araroa(3,000km/NZ)、2022年にPacific Crest Trail(4,200km/USA)など世界のロングトレイルを歩き、国内登山も四季を通して実践。山を舞台に様々な形で表現活動を継続。ガレージブランド「ROF」を立ち上げ、アート作品群『環太平洋火山帯三十六景』の完成をライフワークとし、思想共有を継続。現在の主力製品は、山の民の瞳を守るMade in Japanの高品質アイウェア。好きな国は日本とニュージーランド。

YouTube:髙倉屋 takakuraya、Instagram・X:@hiker_takakura

野村 良太(ノムラ リョウタ)・・・登山家

1994年大阪府豊中市生まれ。札幌市在住。日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅡ、スキーガイドステージⅠ。大阪府立北野高校を卒業後、北海道大学ワンダーフォーゲル部で登山を始める。2019年の「史上初ワンシーズン知床・日高全山縦走」で「令和元年度北大えるむ賞」受賞。2022年2~4月、積雪期単独北海道分水嶺縦断(宗谷岬~襟裳岬670km)を63日間で達成。同年の「日本山岳・スポーツクライミング協会山岳奨励賞」「第27回植村直己冒険賞」を受賞した。2024年、初の著書『「幸せ」を背負って 積雪期単独北海道分水嶺縦断記』(山と渓谷社)を上梓。

Instagram:@orange62nomura

門田 ギハード(カドタ ギハード)・・・プロアイスクライマー

1988年東京都生まれ。エジプト(父)と日本(母)のハーフ。大学卒業後、キヤノン株式会社に入社。2013年25歳で登山・クライミングと出会い、その後アイスクライミングに注力。2016年ワールドカップ初参戦以降、世界のコンペシーンで活躍。2019年W杯アメリカ大会ファイナリストとなる。2021年にサラリーマンから独立し、クライマーの道を選択。2024年世界選手権エドモントン大会5位入賞。世界ランキングは8位。ともに自身の持つ日本男子歴代最高位を更新。また、コンペシーンのみならず、ナチュラルアイスでも国内外問わず実績を上げる。2018年蔵王・仙人沢「Fun Chimes」完登、2021年立山連峰ハンノキ滝冬季単独初登。2023年アイスクライミング世界最難関エリア・カナダHelmcken Fallsアジア人初登。2024年ミックスクライミング世界最難ルート・アメリカ「Saphira」完登。

X:@GihadoKadota、Instagram:@gihado_kadota、ホームページ:https://gihadokadota.com/

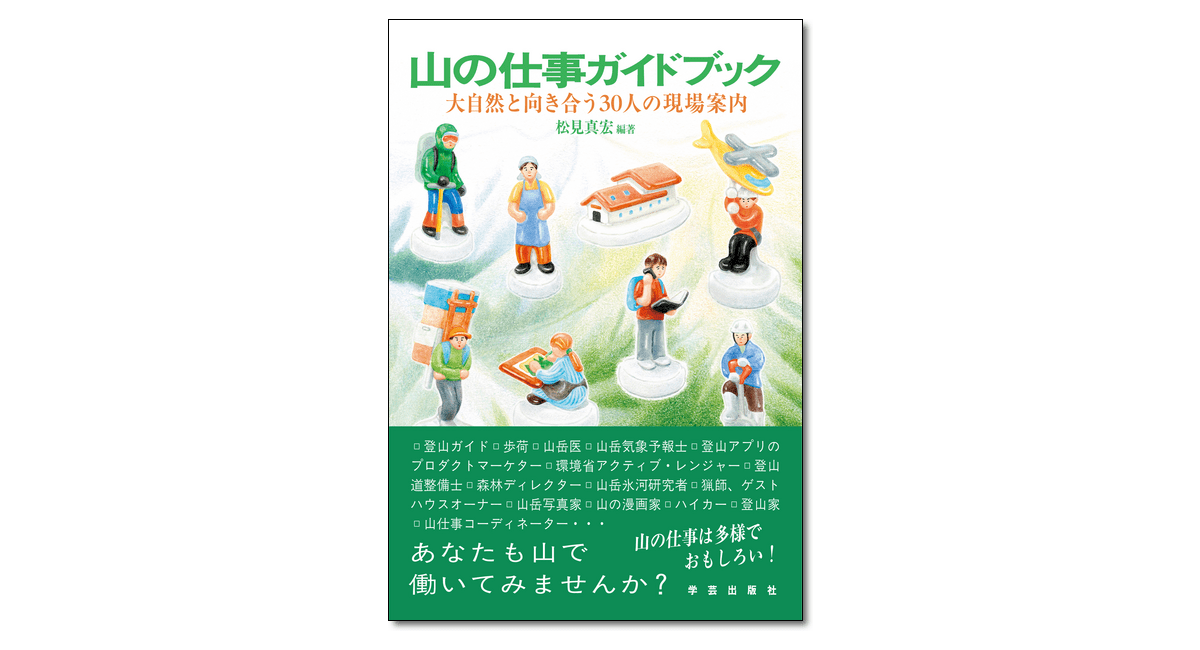

「山で働きたい!」───そう思ったとき、どのような仕事が浮かぶだろうか。林業、登山ガイド、山小屋スタッフ。ここで想像が止まるなら、本書はあなたにとって驚きと発見に満ちた一冊になるかもしれない。

情報の多い現代でも、山の仕事については知名度の高い職種以外は検索しても輪郭がつかみにくい。しかし一歩、実際に山に入り、現場で働いてみると、仕事の広がりは想像を軽々と超えてくる。山小屋の設備をメンテナンスする電気工事士、岩石を採取して地質を記録する研究者、食べられる植物を調べて採集するフィールドワーカー。登山道を補修する専門チーム、食料や資材を背負って運ぶ歩荷、山の魅力を様々なかたちで伝えるクリエイターたち───「山で働く」は、じつはこんなにも多様だ。

現在、私は「山仕事コーディネーター」(309頁)という肩書きで仕事をしているが、その出発点は十代後半の登山だった。山に近い場所で学びたい一心で、大学の編入制度を使って長野県へ移り住み、卒業後は木材の会社に就職した。しかし「登って働く」という願いを捨てきれず、会社を辞めて山に飛び込む道を選んだ。

事前に図書館で関連書を片っ端から読み、インターネットでも調べ尽くしたつもりだったが、そこで語られる「山の仕事」の多くは林業に集約されていた。視野を「自然」の領域まで広げれば、自然保護官やネイチャーガイドにも行き当たる。けれど、私個人の「山に登って働き、できれば街には降りずに自然の中に入り浸る生活がしたい」という強い欲求を満たす具体的な道筋は、その時点では見えなかった。

転機は、山々を歩き回る中での出会いから「山岳遭難防止常駐隊」に入れてもらえたことだ。夏のあいだ北アルプスの稜線の山小屋に滞在し、遭難防止活動を中心に務める仕事である。稜線の生活で見えたのは、季節をまたいで山に関わり続ける人々の姿だった。

休憩や作業後に話を聞いて回るうちに、自分の「山の仕事」像がいかに狭かったかを思い知った。隊員も夏が終われば別の現場へ向かう。声が掛かれば私はどこへでも行った。職種が違えば、必要な技術も求められる体力も違う。同じ仕事でも、季節で難易度が変わる。目的や個人のライフスタイル次第で、働き方は無数に枝分かれしていた。

いくつかの山の仕事を組み合わせることで、暮らしと折り合いをつけながら山で働き続けることができる。一つの肩書きに固定されない柔軟な働き方が山ではあり得るのかもしれない。―――その実感によって、私はこの領域の本当の面白さを知ることができた。

これは私個人の一例にすぎない。では、これから山で働きたい人はどうすればもう一歩踏み込めるのか。どこで基礎を学び、何を準備し、仕事をどうやって確保すれば生活の見通しが立つのか。私自身も同じ問いに何度も行き当たり、試行錯誤を重ねてきた。そして分かってきたのは、山の仕事の始め方は一つではないという事実である。短期の求人に応募する人、現場に同行してゼロから学ぶ人、街の仕事で培った専門技術を持ち込み山の専門家としてポジションを確立する人。それぞれの「得意」が山の課題と結びついた瞬間、道は必然的に拓けていく。

本書は山の仕事を7章に分けて初めて体系化し、まとめた実用ガイドである。山にずっと入らなくても、山に関わる仕事を広く山仕事ととらえ、私を含む30名の現役の仕事人が、現場の生の声として仕事の実際を赤裸々に綴った。

これから紹介される多様な実例が、山で働きはじめたい人、かつて諦めた人、まだ選択肢が思い浮かばない人の経験や興味とつながり、次の一歩へと背中を押すことを願っている。そして、かつて山で働く人を訪ね歩き、様々な話を聞いたあの胸躍る経験を追体験するように、読者の皆さんにも山仕事人を巡る旅に出たような気持ちで本書を読み進めてもらえれば嬉しい。山の仕事の現場へようこそ。

松見真宏

山で働く30人の現場案内を、読者の皆さんはどのように受け止めただろうか。大自然と真摯に向き合い日々働く書き手たちの姿勢に触れて、山の仕事に希望を抱いてもらえたなら、これにまさる喜びはない。

本書では、長年の経験を積んだ実践者のみならず、独立して間もない人、試行錯誤の只中にいる人にも筆を執ってもらった。私が現場で共に働く仲間もいれば、活動に注目して声を掛けた方もいる。中には自らの肩書きを決めかねる人もいたが、その揺らぎこそが山の仕事の柔軟性と発展性を示している。

等身大の現場の声に耳を傾けるうちに、肩書きに縛られない働き方の実像が立ち上がったのではないか。山の仕事には、まだ名前のない領域があり、自ら切り拓く余地があるのだ。本書で紹介した仕事以外にも、山の仕事はまだまだ存在するし、増えていくだろう。

街に無数の仕事があるように、山にも多様な仕事がある。各人には、業務の実際、生活と山仕事の折り合い、仕事観まで具体的に書いてもらった。成功だけでなく葛藤や回り道も併記したことで、よりリアルな現状を伝えられたと思っている。

プロローグで述べたとおり、山の仕事の始め方は一つではない。続け方もまた人それぞれなのである。これから山に関わる読者には、自分に合った始め方で職能を見つけ、自由な発想で続けてほしい。

山の魅力は尽きない。しかし、人がその恩恵を受けるほど、山と人との関係には新たな課題も生まれる。山を利用するほど、山を傷つけ、自然破壊につながる可能性もある。その現実から目を逸らしてはならない。

私は「山で働くこと」が、そうした課題に向き合い解決へとつなげる、最も直接的で意義のある方法だと信じている。「山に登って働きたい」という願いを胸に入山し、株式会社山屋を立ち上げてから、働けば働くほど新しい仕事や魅力的な方々に出会い、山の仕事の未来に強い希望を抱くようになった。

編著者として本書の制作に携わる中で、その思いはいっそう確かなものとなった。著者の皆さんが、ただ山を好きな気持ちだけでなく、山に感謝し、恩返ししようという想いを抱きながら働いている姿が印象的だった。人にとっても、山にとってもより良い形になるように、情熱を持って働いている人がいる。本書によって今を生きる山の仕事人たちのダイナミズムを記録し、これから山に入ってくる人々への架け橋となれれば幸いである。

最後に、学芸出版社の編集者・山口智子さん、デザイン・校正・取材調整に尽力いただいた方々、取材と編集に付き合ってくれた著者の皆さんに、深く感謝する。執筆に慣れていない方も多かった中で、思いを届けようと皆さんが丁寧に紡いでくれたのがこの一冊だ。ご尽力がなければ、本書のようなガイドブックは完成し得なかった。初の編著となる私に寄り添い「一人でも多くの人を紹介したい」という贅沢な願いを叶えてくださったことを本当に嬉しく思う。構想から2年以上、現場の繁忙期と制作進行の板挟みの中でも、読者に届く形を地道に目指せたのは、ひとえに皆さんのおかげである。

山仕事の世界は、深い歴史を持ちながら、現代だからこその新しい展開を迎えている。業界全体で人手不足が叫ばれる一方、各地で意欲的な実践者は着実に活動を続けている。現役世代が枠組みを広げ、領域を越えて協業できる未来があれば、山と人は仕事を通してより健全に付き合えるはずだ。

山の仕事が広く知られ、多様化することにより、家族構成やライフステージ、健康状態が変わる中でも、人生の傍らに山の仕事が自然にある───そのような社会を私は目指していきたい。これからは読者の皆さんとともに、次世代の山の仕事を担っていけたら本望だ。

松見真宏