まちづくりを仕事にする

人を繋ぎ、まちに活動の連鎖を生む方法

まちに活動の連鎖を生み出すタウンマネージャーが各地で活躍している。事業の組み立て方やスタッフのモチベーション維持・向上、波及効果の検証まで、まちづくりのノウハウはもちろん、実践者たちの苦悩と決断を通して、人をつなぎ、まちに活動や事業を増やすしくみのつくり方を、その道のプロが実例とともに紹介する。

全国タウンマネージャー協会 編著 松井洋一郎・國廣純子・小口英二・石上僚・廣瀬健・千島孝弘・飯田峰子・高野雄太・兒玉絵美 著

| 体裁 | 四六判・224頁 |

|---|---|

| 定価 | 本体2000円+税 |

| 発行日 | 2025-09-25 |

| 装丁 | テンテツキ 金子英夫 |

| ISBN | 9784761529406 |

| GCODE | 5721 |

| 販売状況 | 在庫◎ |

| ジャンル |

はじめに

第1章 まちづくりのしくみをつくるタウンマネージャー

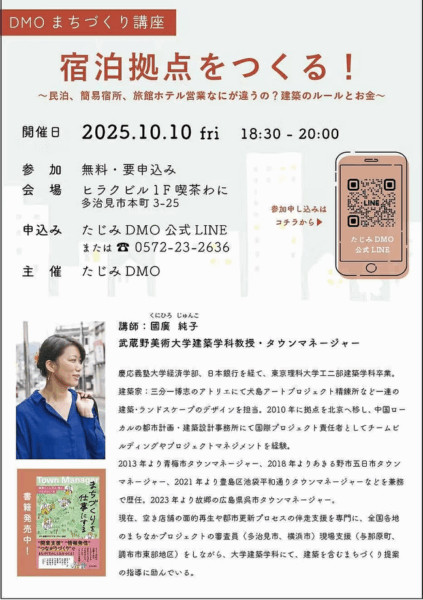

座談会 まちづくりを仕事にする ーその厳しさとやりがいー 國廣純子・小口英二・石上僚・廣瀬健

第2章 まちに開業・起業を増やす

空き店舗を面的・連鎖的に開発する ー東京都青梅市ー 國廣純子

衰退していた高賃料物件をサブリースで再生 ー滋賀県守山市ー 石上僚

まちの現場で伴走者として信頼を獲得する ー三重県伊勢市ー 千島孝弘

第3章 まちの情報発信で地域の価値を高める

ストリートでの出会いを通じてまちを紡ぐ ー東京都府中市ー 廣瀬健

まちのリブランディングで来街者を増やす ー神奈川県横浜市・石川町ー 飯田峰子

第4章 人と人がつながるしくみをつくる

「商店街×〇〇」でコミュニティの力を拡げる ー東京都世田谷区・尾山台ー 高野雄太

アートを土台に地域のつながりをつくる ー静岡県島田市ー 兒玉絵美

座談会 タウンマネージャー協会の支援で拡がるまちづくり ー静岡市七間町での取り組みー 國廣純子・佐野荘一・藤浪悠里江・藤原一仁

おわりに 新しい「まちづくり」はもう始まっている 松井洋一郎

複雑化する地域社会の中で、まちづくりを方向づける

人口減少が進展し、これまで構築されてきた社会の構造を根本から見直さなければならない状況下にあって、それぞれの地域社会におけるまちづくりも、日々複雑さを増しています。この10年間だけでも、非常にスピードの速い社会環境変化を誰もが体感する中、イベント等の企画を中心とするような一過性の賑わいづくりが鳴りをひそめ、本質的にまちづくりを具体化させる経験値をもつ存在として、タウンマネージャーの仕事が再注目されるようになりました。

タウンマネージャーとは、おもに商業市街地の再生に従事し、まちの再構築に効く具体的な事業を仕掛け、市民や地域の産業団体・行政といった様々な立場との調整を常にはかりながら、まちづくりの一端を担う仕事です。まちの様々な声を拾い上げて事業化したり、行政が進める方向性をうまくまちの流れに連動させたり、動き方も様々。社会の変化に対応して仕事の幅も常にポジティブに変化する必要がありつつ、地域ごとに協働するメンバーとの関係性でも仕事のあり方が違っています。行政や商工会議所のまちづくりや商工業の担当者でも同じように動ける人がいる場合もありますし、地域の有力企業や開業した若手の立場からそうした企画を提案できる人もいます。本書で紹介するメンバーも様々な立ち位置からの仕事のすがたを比較することができますが、共通しているのは、多様な社会での経験を活かしてその地域に新たな視点や今までになかった流れをつくりだしていることです。そして市街地再生を本質的に具体化させているまちに共通しているのは、課題や新しい動きを常にリサーチしていること、地域ごとの再生の見通しを立て、様々な事業を仕掛けながら機運をつくり、空き物件などの不動産的な課題の改善に着手していることです。いわば、ハード事業とソフト事業が融合した状況づくりが出来ているということです。当たり前のように聞こえてしまう話ですが、行政主導のまちづくりではハード事業整備だけに偏ってしまってまちの機運がついていかなかった事例や、民間から盛り上がったイベントの動きが次に繋がらなくて終わってしまったという事例も全国には多々ありました。そうした噛み合わなさを是正し、状況を変えていくスキルは、タウンマネージャー的に動く立場の人に共通して重要なものです。

本書刊行の動機

本書は、まちづくりに関心があり、日常あるいは仕事として直面するすべての人に向けて、仕掛けた事業が波及していく流れや、それがきっかけとなって街の再起動につながっていったプロセスを解説し、行政や商工会議所といった様々な立場の方々と協働した経験をシェアする本です。ここに登場する複数のタウンマネージャーの経験は、まちに新しい動きをつくりたいと思う人のヒントになり得ると考えています。特に、公民連携事業の調整を手がける立場で〝合意形成〟に動く、行政の出資を受けるまちづくり会社を運営する立場のタウンマネージャーの仕事や知見は、従事する我々自身が「特殊な仕事」と捉えていたこともあり、これまで広く公表する機会がなかなかありませんでした。しかし、まちづくり活動を行う人の裾野が広がる中で、まったく異なった立場の方から直面した課題をどう突破していくのかといった踏み込んだ助言を求められることが増え、自分たちが考える以上にシェアできる情報があるのかもしれないと気づいたことが、本書を刊行する強い動機になっています。これから更に社会やまちづくりの課題が複雑化していく中で、ただ多種多様な価値観を肯定するだけでなく、具体的にまちを動かしていくために必要なこと||地域に根付いた地道な協働の必要性を多くの人に再認識してもらいたいという思いもあります。必要に迫られた人に幅広く知見を引き継ぎ、次世代に経験を伝えていく意義を実感しています。

本書の内容

この本の各章の内容をざっと紹介していきます。

第1章では、タウンマネージャーという仕事がどのようにして生まれ、現在のようにまちづくりを担う仕事となってきたかという来歴や、どのような人たちがこの仕事についているのかを俯瞰する内容になっています。大規模小売店舗立地法の成立のオルタナティブとして出来た政策、中心市街地活性化法の流れを組んで、商店街を活性化するためのまちづくり組織TMOの運営者として登場したタウンマネージャーが、徐々に商店街という領域を超えて、地域の人たちにとって重要な市街地の再生を担う、現在のような〝まちづくり〟という仕事に変化していった来歴をまとめています。そして、実際に公民連携事業のまちづくり会社で活動してきた4人のタウンマネージャーの座談会を収録しました。全員40代で、10年以上の経験を持ちながら、今自分たちの仕事をどのように考えているのかということをざっくばらんに話しました。タウンマネージャーという仕事の幅を見ていただきながら、どんな仕事をしている人たちなのかを具体的に把握する情報として位置付けています。

第2章では、特にここ10年ほど多くの地域で共通した深刻な課題となっている、市街地にある低未利用不動産を再稼働させることをテーマに掲げ、「まちに開業・起業を増やす」を取り上げます。この中で青梅市(東京都)、守山市(滋賀県)、伊勢市(三重県)という立地や不動産の状況も異なる3つのまち、3人のタウンマネージャーが登場しますが、それぞれ建築や不動産のバックグラウンドを持ちながら、どのように賃貸に出されていない物件を掘り起こし、まちなかに起業を増やす仕掛けを作っていったのか、最初の動き方や波及効果の追いかけ方、様々な不動産開発の手法、その後の展開などをそれぞれまとめました。不動産オーナーや地域のステークホルダーと合意形成を図りながら、不動産の解決を〝点〟にとどめることなく〝面〟として、地域全体へと波及させていけるよう、短期から長期までの見通しを立てて、影響力の大きな事業を組み立てていくプロセスが、3人の異なる地域での活動を通じた視点と経験で明らかになっています。不動産市場が機能不全に陥る本質は全国で類似していますが、存在している物件の規模や賃料水準によっても対策のバリエーションがあることが比較していただけます。

第3章では、「まちの情報発信で地域の価値を高める」をテーマに、人口減少や商業活力の減退が顕在化していないと思われてしまうような場所でも浮上するまちの課題解決の事例として、府中市(東京都)、石川町(神奈川県)という2つの事例を取り上げます。府中市は法定まちづくり会社のタウンマネージャー、石川町では商店街組織の複数の会長が出資しあって作った民間まちづくり会社の事業を動かす女性タウンマネージャーが登場します。共通するのは、情報発信によってそのまちをリブランディングしながら、まちの状況をアップデートしているところにあります。都会に分類されるような街にも地域協働のネットワークを構築することの重要性や、事業性を意識した様々な状況づくりのヒントが詰まっています。

第4章では、地域の新しい関係性を育て、コミュニティを再構築しながら、人を活かした地域の活性化を目指した事例として、尾山台(東京都)、島田市(静岡県)の事例を紹介します。商店街の家業を継いでコミュニティに開かれた場所をつくった、いわば商店街の当事者でもあるタウンマネージャーと、無人駅の連なる自分の地元=茶畑のエリアで本格的な作家を迎えてアートプロジェクトを作り上げた女性タウンマネージャーの活動を掘り下げています。大学との連携や様々な人のまちづくりの参加風景、また山間部に住むアートと無縁の住民の方々が作家と交流しながらかたちづくる時間そのものが作品とも言えそうなエピソードの数々、最も楽しい章でもあります。

まちづくり、特に中心市街地における利害調整は非常に難しい状況にある地域が多く、地域の協働を諦め独自のまちづくり事業を起こす人も少なくありません。まちづくりの始まりは、小さな一歩からスタートする、地域協働ではないところから重要な動きが出てくること、それは非常に大事なことです。同時に、なぜ今、地域を巻き込む形の様々な協働のプロセスをシェアするのか、ということについても、これから読者となる皆さんと考えたいと思います。多様で小さな動きの連鎖を継続・集積させること、そうした受け皿になれる市街地を目指すことがこれからの地域再生の一つのあり方でもあり、動きが多様であればあるほど、それらを支えるための地域の協働が担える役割やそこに生まれたコミュニティに参加し携わることのポジティブな意味を再認識していただくことは、仮にまったく同じような状況でなかったとしても、違った形で応用可能な情報になりうるのではないかと考えています。まちづくりではなくても、プロジェクトのために多くの人の利害調整に取り組んでいる方にも、ヒントとしていただける要素があるかもしれません。状況を変えていきたいけれど、課題が難しくて打ちのめされそうな人がいたとしたら、誰かのエピソードを読んで少し救われるかもしれません。夢が語られることの裏で培われてきた様々なまちの協働のかたちを読者の方々にシェアすることで、まちに託す夢を具体化することへ一歩二歩近づけるのではないか。そんな思いを込めて、この本を送り出します。

それでは、皆さん、タウンマネージャーが語るさまざまなまちづくりの足跡を、一緒に体験していきましょう。

私自身、まちづくりに携わってもう何十年にもなりますが、アイディアを仲間といっしょに練り上げている時、その企画が成功した時、逆に失敗して行き詰まってしまった時、まちづくりって本当は何なんだろう、どうすればうまくいくのだろうと考え込んでしまうことは、いまでもしょっちゅうあります。

そしてその度に頭に浮かぶのが「エフェクチュエーション」(Effectuation)という言葉です。

「エフェクチュエーション」とは2000年代、インド出身の経営学者、サラス・サラスバシー(Saras Sarasvathy)が提唱した、企業家や起業家が不確実な状況で意思決定していくための理論やプロセスのことです。成功のための原則や考え方があるのですが、その中で私が強く共感したのが、「未来は不確実で予測できない」こと。そして「いまの時点で利用可能な資源とネットワークを活用」することです。わかりやすくいえば「つべこべ言わずに、手元にあるもので、とにかくやってみろ」ということになるでしょうか。

今の世の中の変化の速度は驚くばかりです。10年後、20年後の予測なんか立てられっこない。5年後、いや、いや3年後だってどうなっているのか誰にもわからない。未来がわからない以上、計画を立てたり、目標を定めたとしても、見当外れで終わってしまう可能性は大きいと言わざるを得ません。だからとにかく手持ちの資源で自ら一歩を踏み出す。とりあえずやってみて、その結果、何が起こるのか、冷静に観察する。多くの場合、それは予測とは異なる結果を生むに違いありませんが、それに落胆するのではなく、むしろその「予期せぬ結果」を受け入れ、チャンスと捉えて活用していく、というのです。

状況に応じて一歩進み、変わっていく状況の中で次の方向を定めていく。こうして進み続けることで「自分の行動で未来を作り出していく」というのですね。

私なりの解釈がかなり入っているとは思いますが、まさにいまの「まちづくり」にそっくり当てはまると思います。

たとえば私のことでいえば、20年以上前から「まちゼミ」に取り組んできました。店主や店のスタッフが講師になって開く少人数の講座のことですが、「三方よし」の精神をはじめ基本的な概念は変わらずとも、手法はどんどん変化してきました。

たとえばまちゼミの開催を地域の人たちにどのように伝えていくのか。講座の一覧を紙のチラシに印刷して地域に配布することは「まちゼミ」が始まった当初からどこの地域でも変わらず続けてきたことです。しかし、初めはそのチラシを新聞の折込みとして配布していましたが、どこかの地域が市町村などの行政に働きかけて広報誌といっしょに配布してもらっていると聞きつけるとそれが広まったり、かと思えば、小学校と関係を築いて学校経由で子どもたちから親御さんに渡してもらうようにした地域があれば、それを真似て成功するところもあれば、うまくいかないところがあったり、そんなことを繰り返しながら、次々と新しい手法が生まれていきました。

最近の主流は何といってもSNSの活用です。

Instagram、Facebook、LINEなどを駆使しながら、いつどんな講座が開かれるのかをお知らせしていく。講座が開催された後もその反響をニュースとして伝えていく。時には失敗し、それでもめげずに繰り返していくことで、「まちゼミ」を地域にお知らせするという手段はどんどん増え、変化し、「まちゼミ」の参加者もまた全国的にどんどん増えていったのです。

これからも先のことなど予測できない時代は続くでしょう。想定外の出来事がどんどん起きていくでしょう。でも、それを悲観するのではなく、予測を超えた出来事を積極的に採り入れながら、最適な方法を探っていくしかありません。そのためには、私たちは学び続けなければいけないというのも事実です。

私自身も20代女性であるInstagram専門家らとチームを組み「まちゼミ+SNS」の取り組みを加速させています。そしてその時に心がけることが、「いまの時点で利用可能な資源とネットワークの活用」です。これはSNSだけのことを言っているわけではありません。どこかで誰かが何かを試してうまくいった、あるいはいかなかった。そんな情報をいち早く採り入れ、自分で試してみる。それが現代において「学ぶ」ということです。

情報の伝達手段はいまよりもさらにデジタルに頼ることになると思いますが、情報の末端にいるのはやはり「人」です。「人」の行動を知ったり、共感したり、刺激を受けながら、つまりコミュニケーションを取りながら、自分自身の次の一歩を探っていく。それが現在の「学び」であり、「人材育成」ということになるのでしょう。 この書籍もまたそのための第一歩です。200頁あまりの中に、実に多彩(多才)なタウンマネージャーたちが登場します。そしてひと口にタウンマネージャーと言っても、その仕事の内容も進め方も人によって千差万別です。本書ではそのような実に多種多様なタウンマネージャーたちを紹介しています。みな、厳しい環境の中、苦境を切り抜け、実績をあげてきた人たちばかりです。

まちづくりには実に多くの人が関わります。商店街の再起を図ろうとしている店主たちもいれば、祭りや行事を盛り上げようと奮闘する地域の青年会の人たちもいます。商店街の空き店舗を借りて新しく店を開こうとしている人もいます。まちづくりのプレイヤーたちです。一方では、土地を持っていたり、店舗を所有していたり、再開発の資金提供してくれたりする、いわゆるまちのステークホルダーたちもいます。

まちづくりのプレイヤーやステークホルダーに働きかけながら、まちづくりを支え、進めていく人、ひと口でいえば、それがタウンマネージャーの役割ですが、これだけ多くの人が集まるのですから、利害が対立してもおかしくはありません。

その間に立ってまちづくりをマネジメントするタウンマネージャーの苦労もまた並大抵ではありません。

地域をなんとかしたいという思いは同じでも、全員が同じ価値観で、同じ方向を向いているとは限りません。人間関係も一筋縄ではいきません。やる気のある若者は、何かと口を出し否定しがちな年配者たちを毛嫌いし、経験豊富な年配者は、自分たちに敬意を払わない若者を遠ざけます。いつしか世代間に断絶ができ、いつもそうなんだから、だからお前はダメなんだと批判が始まり、あげくの果てに罵り合うことにもなってしまいます。

ともすればバラバラになってしまいそうな人たちを何とかつなぎとめようとしますが、板挟みになり、双方から攻撃され、理不尽な目に遭うこともあるのがタウンマネージャーです。強いプレッシャーにさらされながら、それでも、まちのためにと歯を食いしばって耐えています。本書に登場するタウンマネージャーたちもそんな人たちです。

まちの状況を考えれば、争っている場合ではありません。お互いに、相手を尊重し、自分たちの足りないところを認め、補い合い、協力し合えば、きっとシナジー効果をあげられるはずです。これまであきらめていたことでも、きっと実現するでしょう。

間に入って奮闘しているタウンマネージャーの存在に気づいてください。「黒子」として決して目立たないけれども、しっかりと地域の人たちをつなぎとめている、その役割を少しだけでも知ってください。本書はそのためにあります。

新しい動きはすでに始まっています。私が知るだけでも、まちづくりに興味のある20代、30代のメンバーが集まり交流が始まっています。先輩たちの経験を学び、自分たちの地元で応用しようと必死です。そんな人たちを応援していきたい。それもまた本書を作ったねらいです。

まちづくりのために力を尽くしている人がいることを、本書を通じて少しでも知っていただければ幸いです。そして、みなさんも「とりあえずやってみる」||一歩を踏み出すひとりに名を連ねていただければさらに幸いです。ほんの少しの活動であっても、それを続けることで、結果的に自分たちのまちや生活が豊かになっていく。地域が活性化していく。それが、まちづくりなのだと私は信じています。

2025年夏 松井洋一郎

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2026年1月16日 | 『まちづくりを仕事にする』(全国タウンマネージャー協会)が「週刊全国賃貸住宅新聞」で紹介されました |

| 2025年12月15日 | 『まちづくりを仕事にする』『タクティカル・アーバニズム』が『青い東京』(けやき出版)で紹介されました |

| 2025年11月12日 | 『まちづくりを仕事にする』(全国タウンマネージャー協会)が「専門店」(2025年11・12月号)で紹介されました |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。