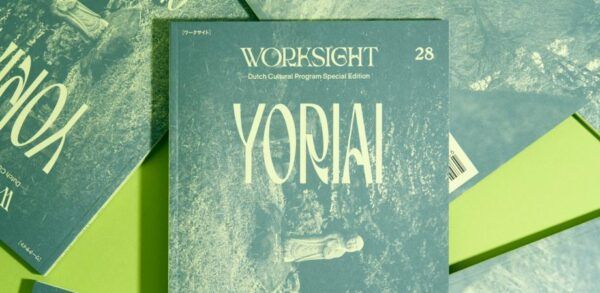

WORKSIGHT[ワークサイト]28号

![WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い 栃木の山の上でオランダ人と日本の歴史や民俗を語り合ってみた YORIAI ON THE HILL:Ideas from Asian Vernacular WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い 栃木の山の上でオランダ人と日本の歴史や民俗を語り合ってみた YORIAI ON THE HILL:Ideas from Asian Vernacular](https://book.gakugei-pub.co.jp/cgi/share/books/300px/10093.jpg)

寄り合って話して探す、もう一つの民主主義

社会が益々行き詰まる中、民主主義、資本主義を見直すヒントは日本の歴史・民俗史にあるかもしれない。宮本常一の記録に見る「寄り合い」(合意形成)から、江戸時代に広まった「読書会」、今も沖縄に残る「もあい」(相互扶助・金融)、災害をめぐる各地の知恵まで、オランダ人ゲストと議論し、探りだす比較文化の試み

WORKSIGHT編集部 編

| 体裁 | A5変判・128頁(カラー64頁) |

|---|---|

| 定価 | 本体1800円+税 |

| 発行日 | 2025-08-30 |

| 装丁 | 藤田裕美 |

| ISBN | 9784761509354 |

| GCODE | 10093 |

| 販売状況 | 在庫◎ 電子版あり |

| ジャンル |

◉Photo Document

山の寄り合い YORIAI ON THE HILL

写真:久家靖秀

◉巻頭言

Foreword

沈まぬためにともにある

Staying Afloat, Together

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

◉

アジアンバナキュラー 4つのアイデア

4 Ideas from Asian Vernacular

これまでのわたしたちを支えてきた近代の西洋的な価値観は、情報環境の変化によって大きく揺らいでいる。それぞれが触れる情報が異なり、見えている世界がばらばらになっていくなかで、わたしたちはどうやって集い、対話することができるのだろうか。そのヒントを、〈読書会〉〈模合〉〈鯰絵〉〈干支/生年祝い〉という日本の歴史や民俗から考える合宿を開催した。オランダと日本の各地から栃木県の小高い山の上に集まった人びとの、「寄り合い」の記録。

Introduction

なぜ寄り合いなのか WHY? YORIAI?

栃木のとある山の上で開催された日本─オランダ交流合宿。それが「寄り合い」と銘打たれたのはなぜか。日本を代表する民俗学

者・宮本常一が『忘れられた日本人』のなかで描いた「村の寄りあい」にインスパイアされて実施された合宿は、勉強会のようでもあり、討論会のようでもあり、そのどれにも当てはまらないオルタナティブな「学びの場」として構想された。その狙いをWORKSIGHTコンテンツ・ディレクターの若林恵と民俗学者・畑中章宏が明かすところから2日にわたるセッションは始まった……。

[Session 1]

読書会 Dokushokai

江戸時代、読書会は身分を超えて人びとが意見を交わす不思議な言論空間だった。『解体新書』の翻訳書を江戸の世に送り出した「会読」という読書のかたちとは。本を読み、集まって語り合い、他者を認め合う学びの場は、いかにして成立し、消えていったのか。その実際の姿と変遷をたどり、近世日本にあった議論のあり方を振り返る。

[Session 2]

模合 Moai

模合とは、グループで毎月集まって会費を集め、それを参加者の誰かが総取りするという、沖縄に残る金融システム。世界各地で現在も類似の仕組みが使われており、金融だけでなく、相互扶助の役割も担っているのだという。お金を介するからこそできるユニークなコミュニティ形成の方法について、文化人類学者・平野(野元)美佐と議論した。

[Session 3]

鯰絵 Namazu-E

毎年のように災害が発生する日本。災害とどのように向き合い、付き合っていくのか。その経験と知恵は日本各地のさまざまな民俗に息づいている。江戸時代、鯰を地震の象徴として描いた「鯰絵」という錦絵が流行した。どこか愛嬌のあるユニークなその鯰の姿は、当時の人びとがもっていたしなやかな地震との向き合い方を示していると、災害民俗学を研究する畑中章宏は話す。

[Session 4]

干支/生年祝い Eto/Seinen-Iwai

古代中国を発祥とし、現在も東アジアの生活のなかに溶け込む 「干支」 。西暦の直線的な時間認識とは異なり、12年で一巡する円環的な年齢システムは、個人化と多様化が進む社会のなかで普遍的に人びとを結びつける契機になるかもしれない。沖縄本島や南西諸島各地で行われる「合同生年祝い」行事と干支観念に根ざしたネットワークのモデルを例に、干支が結ぶ縁のあり方を議論する。

◉

鯰絵、もしくは江戸の人びとはいかに自然災害を受けとめたのか

NAMAZU-E, or How to Cope with Natural Disaster

1850年代に日本各地を襲った安政の大地震。混乱の時代に、庶民の間で地震を鯰に見立てた錦絵が流行した。そのコミカルな姿を通して江戸時代の災害観を考える。

◉

Afterword

寄り合いを終えて YORIAI AND BEYOND

2日間にわたる寄り合いで、参加者たちはどのようなことを考えていたのか。それぞれによる振り返りと、寄り合いから生まれた議論を深めていくための参考図書を紹介する。

公開され次第、掲載します。

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

メディア掲載情報

| 日付 | タイトル |

|---|---|

| 2025年9月25日 | 出展した「Art Book Osaka2025」の模様がデザイン誌『アイデア No. 411』で紹介されています |

お問い合わせ

ご入力前にご確認ください

- ブラウザとして「Safari」をご利用の場合、送信を完了できない可能性がございます。Chrome、Firefox、Edgeなどのご利用をおすすめします。

- 「@outlook.com」「@hotmail.com」「@msn.com」「@icloud.com」ドメインのメールアドレスは、当サイトからのメールを正しく受信いただけない場合がございます。