まちづくり仮想大学の構想

「震災の教訓に学ぶ」というだけなら簡単です。しかし、 被災地で復興の過程をつぶさに観察し、 さまざまなかたちでまちづくりに携わっている私たちですら、 なにを教訓として伝えたらよいのか暗中模索の状態です。

まして現場から離れている人びとには、 震災の影響がいかに根が深く、 復興がどれほど複雑な過程なのか理解するのは困難だと思われます。

私たちの仲間は以前から各地にキャラバンを派遣して震災の実態を報告し、 また被災地で開催される専門家による集中討議に参加してきました。

こうした活動をもっと組織化できないかという声が、 ここで提案する仮想大学のアイデアを生みました。

仮想大学には固定した教室もなければ、 常勤のスタッフもいません。

しかし大学学部あるいは修士レベルのカリキュラムを提供し、 震災復興にかんする最新かつ緊急の問題を取り上げます。

教科書やマスコミの報道では伝わってこない現場の空気に直接触れ、 そこで展開される議論に参加できることをこの講座の特色にしたい、 これが開講に際しての私たちの抱負です。

神戸復興塾は、 電脳化を積極的にアピールし、 かつ支援していく予定で、 仮想大学の一講座にすることも考えています。

復興塾は支援ネット構築の準備を進めています。

参加者と当方の事務局との間での事前の綿密な打ち合わせに基づきスケジュールを作成し、 講師や見学場所をアレンジします。

ただし、 宿泊や食事、 現地交通機関などについてはご要望に応じて紹介しますが、 基本的には参加者側で手配していただくことにします。

標準的な2泊3日コースの場合、 講義・演習3コマ、 現地調査及びボランティア体験各半日、 交流夕食会1回を予定していますが、 グループの性格や研修目的に応じていろいろなプログラムを用意します。

さらに限られた時間を有効に利用するため、 テキストやビデオなどによる予習を必修とします。

もちろん教材の準備は事務局で手伝いますが、 配布する資料や名簿の作成も参加者側で用意するようお願いします。

たとえば私たちが個人の立場で関わっている以下のNPOがさしあたり候補として考えられますが、 今後さらに幅広くネットワークを展開するよう努力します。

連絡先(仮事務局):

p1

そして、 平成7年7月から10月初めまでに、 6つの協議会が結成できたのを受けて、 10月15日、 千歳小学校講堂で約500人の参加により、 千歳地区連合まちづくり協議会を結成し、 活動を開始した。

その結果、 千歳公園に関する意見や個々の住宅、 或いは宅地の移動、 再配置に関する理解が深まっていった。

また、 個々の住宅再建の方法についての様々な支援制度に関する情報も提示した。

その結果、 土地所有者の協力の見通しも立ちつつある。

平均減歩率は極力軽減すべきである。

なお、 千歳保育所を小学校の隣に移転することは検討したい。

特に、 低家賃の公営住宅の実現について、 市の担当課長は、 従前居住者向けの公営住宅として受け皿住宅の建設を進めるために、 千歳町4丁目の水道局敷地の移転の目処を立てることに取り組んでいくと共に、 地区内の土地所有者の協力を働きかけていきたい、 との意向が示された。

連合協議会は、 住宅用地の確保に向けて、 土地所有者への協力の要請活動を続ける一方、 地区優先入居の受け皿住宅の建設について、 一層具体的に市との話し合いを進め、 とりわけ高齢者等の社会的弱者、 とりわけ一般の借家世帯や借地世帯の受け皿住宅への入居を認めるよう、 要求し続けてきている。

しかし現段階では、 受け皿住宅の入居に関しては、 居住者或いは土地所有者が土地を売却して土地区画整理事業に協力した結果、 住宅に困窮し、 公営住宅の入居資格のある世帯(借地、 借家世帯を含む)は、 優先入居できることにはなっているものの、 それ以外の借家、 借地世帯で住宅に困窮する世帯、 とりわけ高齢者や社会的弱者の受け皿住宅への入居については、 大きな壁となっている。

8月2日、 JR鷹取工場跡地の半分以上の用地を神戸市が買収して、 新長田及び鷹取東地区の土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業区域を拡大し、 災害復興住宅等約1,000戸を主とする事業を行なうことが発表され、 市からその事業についての説明があった。

また市教育委員会からも、 震災後凍結されていた大黒・千歳小学校の統合、 新設について、 JR鷹取工場跡地に確保する、 との説明を受け、 具体的にJR鷹取工場跡地での事業が具体化されることとなった。

こうした隣接区域での大きな事業展開に伴って、 連合協議会としては当初のまちづくり(案)を見直すことが必要となった。

9月に入って、 千歳小学校の跡地を近隣公園(約1ha)に変更すること、 それにともなってこれまで提起してきた公園の分散についての是非、 及び緑道の必要性とそのあり方について、 毎週役員会を開き、 検討を重ねた。

その結果、 千歳小学校の跡地は、 地下鉄の問題もあり、 住宅地等への転用は妥当でない、 との判断から、 市の提起する近隣公園とすることについては妥当との判断で一致した。

そして、 地区の分断もなくなり、 地区に大きな近隣公園が整備されることから、 それ以上の宅地が減少することは、 今後千歳地区に住民が戻り、 活性化していく障害となりかねない、 との考え方から、 当初の公園を分散することはなくするものの、 身近な緑道は、 当初の方針通り必要である、 ということになった。

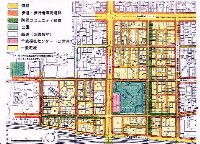

こうした検討の結果を、 千歳地区まちづくり計画(図)としてまとめ、 主要な道路と公園など街の骨格について、 それぞれの協議会での集会を開き、 説明し、 意見や要望等を聞きながら、 了解を求めることとした。

なお、 区画道路や歩行者専用道路の位置については、 今後の事業化に対応して、 部分的に変更される可能性はある。

以上のような経過を経て、 10月22日に連合役員会を開き、 地区住民に提示した千歳地区まちづくり計画(骨子)を、 以下に示す計画と要望に整理して検討した結果、 連合協議会の考え方や活動経過を含めて、 計画書として市長へ提出すると共に、 早期事業化を要請することとなった。

なお、 要望事項については、 事業計画が決められる来春頃までに目処を立てるよう努力していくこととしている。

地区防災拠点として防火貯水槽や防災資器材の整備、 及び緊急避難地としての整備を行なう。

なお、 緑道への自動車の乗り入れ禁止のための具体策については、 今後検討する。

他の区画道路は6m、 歩行者専用道路は4.5mとする。

なお、 計画図に示す区画道路や歩行者専用道路の位置については、 事業の具体化の中で部分的に変更される可能性もある。

神戸東部市街地白地地域復興支援チームとしては6月9日の「東灘フォーラム」につづく取り組みで、 前回が主に地域住民を対象にしたまちづくり協議会の立ち上げをねらったものでしたが、 今回は主に専門家や行政関係者向けに開催するもので、 神戸市東部地域に限定せずに今後の白地区域全般の復興支援方策を検討することを目的としています。

震災復興・実態調査ネットワークとしては、 第2ラウンド目の締め括りの会として位置づけられており、 各地の被災・復興状況調査のまとめの報告が行われます。

1.復興まちづくりの実践報告

3.制度活用の動向について

3日間で延べ1万人が鷹取の地に集いました。

各種シンポジウムや大道芸など、 多彩な催しが行われた楽しい3日間でした。

大手書店にて発売中です。

95年5月のVOL1から3ヶ月おきに発行して1年9ヶ月分のニュース集が出来たことになり、 次のVOL8でちょうど2年分となります。

今後の予定としては、 次回でシリーズの一応の締め括りと考えています。

■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

インターネットやパソコン通信を利用した

各種NPOによる震災復興支援のための情報の共有・交換・整理、 活動内容の告知などNPO(間)ネットワークの構築を目的とします。

(神戸)震災復興支援ネットワーク構想まちづくり仮想大学構想

運営方針と参加資格

原則として10人以上20人までのグループ単位で受け入れ、 引率責任者の同行をお願いします。開講予定科目(例示です)

講師団の組織

講師団の委嘱に際して、 大学や学会など既存の堅い組織を通じるのではなく、 震災を契機に新たに活動を開始したNPOネットワークに協力を呼びかけることにしたい。

震災復興支援ネットワーク構想

第一段階:各NPOの“電脳化”

……ネットワーク担当者の養成、 NPO内ネットワークの構築

第二段階:NPO間ネットワークの構築

第三段階(あるいは第二段階と平行):

市民のための支援ネットワークへのアクセス空間の開設

小森星児(塾長)TEL.FAX078-982-4421(自宅)

大津俊雄(学級委員長)TEL.06-231-0188 FAX.06-231-3788

学級委員:室崎益輝(神戸大)、 森栗茂一(大阪外大)、 三谷真(関西大)、

浦上忠文(神戸市議)、 小林郁雄(復興市民まちづくり支援ネットワーク)

千歳地区連合まちづくりの節目(第2回)

(株)地域環境計画研究所代表 淺野 弥三一

4.千歳地区連合まちづくり協議会の活動経過

以上のような考え方に基づき(「きんもくせい」39号参照)、 以下のような活動を展開してきている。(1)千歳地区連合まちづくり協議会の結成

まちづくり協議会の結成をめざして、 平成7年6月頃から、 それぞれの町丁の自治会役員の有志によって、 震災前の居住者や権利者所在確認と連絡網を確立するための様々な努力が、 区役所の協力も得ながら進められた。(2)千歳地区まちづくり(案)と学習会

平成7年11〜12月にかけて、 役員会で検討し作成した千歳地区まちづくり(案)を叩き台として、 それぞれのまちづくり協議会や町丁別に連続して開催し、 土地区画整理事業に伴う個々の宅地や道路の問題、 或いは計画決定された千歳公園についての学習、 情報や意見交換、 或いは要望等について集約することとした。(3)土地所有者への復興まちづくりへの協力要請

一方、 前述の考え方に基づいて、 千歳地区の早期復興を進めるためには、 必要な施設整備のための用地確保が重要であるとの思いから、 地区内の土地所有者への土地提供への協力依頼など、 連合協議会としてできる限りの支援、 協力を積極的に進めてきた。(4)神戸市長への要求書と回答書

学習会が一巡した結果を踏まえて、 平成7年12月25日、 連合協議会は神戸市長に対して、 以下の項目を柱とする要求書を提出した。

1)地区内に低家賃公営賃貸住宅の建設と地区優先入居を認めること。

平成8年2月、 神戸市から以下のような内容の回答があった。

2)千歳公園の分散による身近な公園や緑道の計画に変更すること。

3)千歳小学校付近を地域福祉、 文化の拠点として整備すること。

4)土地区画整理事業のための要件

基本要求項目に対する見通しが土地区画整理事業のための前提である。

1)土地区画整理事業にあわせて、 地区内の被災者が優先的に入居できる受け皿住宅の建設を進めたいので、 用地確保に協力願いたい。

2)公園と緑地を結ぶことは、 安全で快適なまちづくりを進めるためには有効であるが、 近隣公園も必要と考えており、 その位置、 規模、 形状については誠意をもって協議したい。

3)千歳小学校隣に福祉センターをつくることについては、 既に千歳小学校区内の若松地域福祉センターが設置されており、 新設することは困難である。

4)土地区画整理事業の減歩率は最大9%とする。(5)受け皿住宅の建設と入居資格の問題

上記のような神戸市の回答は、 我々の要求に充分こたえた内容とはいえないが、 今後の話合いの中で具体的な見通しが見えてくるとの期待もあるとの判断から、 住宅再建をはじめ近隣公園の位置や福祉施設の整備について、 市との話合いを積極的に進めていくこととした。(6)JR鷹取工場跡地での事業展開とまちづくり計画の修正

平成8年7月になって、 連合役員会は、 受け皿住宅の建設と入居対象の問題は未解決ではあるが、 個別住宅の早期再建を指向する人の状況も考え、 事業化にむけての条件、 つまり公園の位置や規模についての協議を始めることとし、 当初からの連合協議会の考え方に基づく計画変更を再度要求した。(7)千歳地区まちづくり計画に関する地区住民の合意

平成8年10月、 6つの協議会毎に学習会を開き、 役員会でまとめた街の骨格についての説明会、 及び学習会を重ねた結果、 提起した「千歳地区まちづくり計画」はほぼ了承された。5.千歳地区まちづくり計画

千歳地区まちづくりの骨格を以下のように計画する(計画図参照)。(1)千歳公園の計画変更と、 防災コミュニティ緑道等の整備

(2)道路計画

(3)協調共同住宅等の集合住宅区の検討

100K

100K

千歳地区まちづくり計画

INFORMATION

白地地域被災実態・復興方策シンポジウム

神戸東部市街地白地地域復興支援チームと震災復興・実態調査ネットワークの共催によるシンポジウムが下記のように行なわれます。

開催のお知らせ白地地域被災実態・復興方策シンポジウム

・日時:12月14日(土)13:00〜19:00

・場所:こうべまちづくりセンター

2階ホール(神戸市中央区元町通4丁目、 078-361-4523)

・内容:

〈PART1〉:被災・復興の実態と復興課題(震災復興・実態調査ネットワーク担当)

……西宮地区、 芦屋地区、 住吉地区、 六甲東地区、 長田地区

〈PART2〉:白地区域の復興まちづくり手法(東部白地地域復興支援チーム)

2.被災市街地まちづくり手法の提言/水口俊典(都市環境研究所)

4.フロアー討論

5.総括/土井幸平(大阪市大)

復興まちづくりまつり「第1回世界鷹取祭」開催!

11月22〜24日、 震災後の区画整理事業の第1号の工事が始まった神戸市長田区鷹取地区一帯で、 「復興まちづくりまつり〜第1回世界鷹取祭」が行われました。

ベンポスタこども共和国(スペイン)のサーカス

地元の人たちの参加による公園ワークショップ

(阪神グリーンネット主催)被災者復興支援会議第4回フォーラム

“すまい再建を巡って PART2”

(神戸市中央区三宮町、 三宮駅南側、 フラワーロード西側)

新しい共同生活とコレクティブハウジング

―進化する家族とこれからのすまい

〔ドーン・センター〕(天満橋駅から東へ徒歩5分、 06-910-8500)

ネットワーク事務局より

「復興市民まちづくり」VOL.7出来る

当ネットワーク編集の「復興市民まちづくり」VOL.7['96.8-10](学芸出版社、 302頁、 2,369円)が11月30日に発行されました。

P.4

Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”

〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20

まちづくり株式会社コー・プラン

TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203

担当:天川・中井

〒657 神戸市灘区六甲台町1

神戸大学工学部建設学科

TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921

担当:大西 一嘉

きんもくせい41号へ

きんもくせい41号へ

このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ

(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

学芸出版社

詳細目次へ

支援ネットワーク関連ページへ

『震災復興まちづくり』ホームページへ

学芸出版社ホームページへ