橋本首相と春田さん(右側)

橋本首相から春田さんへの手紙

うち24軒が独居高齢者、 19軒が高齢者夫婦であり、 平均年齢は72歳である。

春田優さんは請われて会長になったが、 救急車に添乗すること6回だ。

春田さんはかつて朝日新聞の営業をしていたが、 退職後、 須磨区の板宿で理容店を開業。

しかし、 これまでの都市生活では今ほど生きがいを感じることはなかった。

仮設のふれあいセンターでの人間関係は、 生死をさまよった者どうしの信頼関係だ。

何物にも代えがたく、 地震での苦しみ・損失を全部取返した気分だという。

仮設の住民の中には、 来訪者が殆どない人もいる。

いろいろな事情があるのだろう。

その人たちの気持ちを思いやって、 春田さんは自分の孫に休日の出入りを断っている。

孫は「おじいちゃん。

みんなのためにがんばってね」と言ってくれる。

仲よくなった仮設の仲間どうしで公営住宅に入居できればと、 毎日夢に思う。

しかし無理とも考える。

せめて、 全員がこの仮設を出るまで、 春田さん個人は仮設をでないとキッパリ言う。

仮設では、 みんな兄弟以上の関係になってしまった。

何とか、 皆で一緒に公営住宅に応募できればいいのだが……・。

春田さんは、 思いをこめて橋本首相に直訴したところ、 その返事が11月になって返ってきた。

そこにはコレクティブハウジングの協同入居を示す文面があり、 春田さんはその実現に期待しておられる。

橋本首相から春田さんへの手紙

灘区のはまだ町住まいづくりの会は共同再建の着工にこぎつけた。

敷地約500m2、 3階建て、 権利者住戸7戸、 保留床2戸。

小さなプロジェクトではあるが、 着工に到達するまでに1年以上に及ぶ粘り強い努力が必要であった。

このグループは4名もの家族を地震で失っている。

悲惨を乗り超え、 次の春に新しい共同住宅が完成する。

多数の関係者が集まり、 楽しい地鎮祭であった。

再建の目標は定住希望者の全員が住み続けることである。

この仕事を手伝いはじめたとき、 問題が複雑に入り組んでいるので、 どうなることかと不安でいっぱいだった。

1)敷地条件からみて個別再建は不可能と判断でき、 共同再建に失敗すれば逃げ道はない、 2)借地権者が中心であり、 その底地は一枚であったが、 権利関係の整理の難航が予想された、 3)未接道の残存建築があり、 その世帯は動く意志がない、 4)年金生活の定住希望者は資金力が低い、 5)この他、 焦ってマンションを買ってしまったが、 やはりこの場所に戻りたいという世帯、 相続がらみの課題がある世帯など、 多くの難関があった。

これに対して、 40回以上の住民会合、 地主との交渉、 関係諸機関と多数の専門家への技術相談、 建築計画の改変を繰り返し、 少しずつ出口に向かってきた。

プロジェクトのフレームとしては、 1)残存建築はそのまま残して敷地内通路を引き込んで接道させる、 2)この残存建築を挟んで、 地主側と共同再建側に敷地に分割する、 3)地主側敷地の借地権は地主に売却し、 共同再建側の底地を買い取って権利関係をスッキリさせる、 4)地主は賃貸住宅を建て、 年金生活者に一代限りの低家賃で賃貸する、 という解決に至った。

共同化に際しては住市総の補助をフルに活用している。

借地のままでの共同再建は一般的に難しい。

RC建築への地主の同意、 更新料と借地料の交渉、 借地権では担保にならないので融資を受けられない、 などの問題が大きい。

このプロジェクトでは底地権と借地権の交換という解決方法の一つのモデルを提示できたのではないかと思う。

建築計画の条件はとても厳しい。

しかし、 南北方向に共用廊下を配し、 それにハングするかたちで3戸の住戸を接続させることによって、 各戸は隣戸に接さず、 3面開放のプランとなり、 プライバシー・採光・通風の優れた共同住宅を計画できた。

中庭の面積は小さいが、 スリット状の気持ちの良い空間となるようにデザインしている。

途中で挫折しそうになった時期があった。

私たちは住民との会合では平然とニコニコしているように努めていたが、 打ち合わせでは「相当ヤバイ」という感じになっていた。

公的補助を受けるとしても、 共同再建は基本的に民間事業である。

地主との借地権割合の交渉、 従前敷地条件に応じた権利配分、 建築の基本路線、 再建住宅の効用比の設定、 “陣取り”などは、 関係者全員が合意できるように自分たちで調整する必要がある。

これはなかなかシンドイ作業である。

融資、 税制、 登記、 開発許可、 補助申請などなど、 検討事項が山積みであった。

しかし、 住民は互いに励まし合い、 忘年会・コーポラティブの見学会・遠足などの楽しい企画をおりまぜて話し合いを継続し、 つらい時期を乗り切ってきた。

目標を曲げずに素直にがんばっていると、 タイミングよく事態が動き、 突破口が開けることが何度かあった。

着工にたどりつけてとても嬉しい。

同時に、 この小さなプロジェクトに投入された労力と時間を思うとき、 被災地全体の住まいの将来はどうなるんだろうと感じる。

個別再建が難しい敷地が広範囲に広がっている。

神戸市では約30件の共同再建が補助申請に至っていると伝え聞く。

これをもっと加速する方法を考えていく必要があるだろう。

(向井はこうべすまい・まちづくり人材センターからの派遣、 平山は六甲地区住宅復興支援チームのメンバーとしてこの仕事に携わっている)

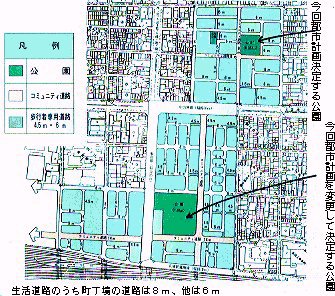

p2

千歳地区の住民が優先的に入居できる受け皿住宅として、 JR鷹取工場跡地と地区内で概ね200戸程度建設すること、 うち平成9年度に100戸以上の建設を要望する。

こういう観点から、 地区に戻りたいと願う借家、 借地世帯にも、 受け皿住宅の入居資格の条件を拡大する特別措置を強く要望する。

現千歳小学校の西側街区に、 千歳地区のコミュニティや福祉、 文化活動の拠点施設、 及びケア付受け皿住宅等の建設について具体的に検討を進めることを要望する。

なお、 65m2以下の小規模宅地の場合、 減歩率を緩和する。

また、 公道に面する宅地の減歩については特段の配慮と共に、 地区内の関係地権者の公平性を維持されることを要望する。

特に、 店舗、 事業所に関しては、 個々の営業状況に相当する条件を備えたものとすることを要望する。

私も、 一専門家として震災復興まちづくりの支援活動の中で、 震災直後合唱されていた「住民参加」「住民主体」のまちづくりの何たるかを実感している。

その第一は、 都市計画やまちづくりが、 個々の住まいや暮らしと余りにもかけ離れた存在でしかないことである。

これまでに自ら或いはその近傍で建築行為に係って、 用途地域や建築基準法に触れたり、 土地・建物等の不動産に関係した経験した人を除いて、 大半の市民の中に、 都市計画やまちづくりという認識がない中で、 土地区画整理事業や再開発事業といった言葉だけが飛び交っている様は、 都市計画に携わる行政の職員は勿論、 専門家と称する我々に大きな問題を投げかけているように思う。

第二は、 街づくりは「人づくり、 物づくり、 そしてルールづくり」という目標が、 時間との競争の中で、 再び、 物づくり先行という事態に逆戻りする危険性を強く帯びていることである。

確かに急がなければならない事ではあるが、 被災者自らも参加できるような街の仕組み、 つまり隣人関係の再構築を基礎にした被災者の生活再建に向けて、 専門家としての社会的責務と力量が試されているように思われる。

p3

現在、 東洋大学内田研究室の12名の参加が予定されておりますが、 受講費5,000円で誰でも参加できます。

大学の研究室等での定点観測調査の報告及びディスカッション、 支援コンサルタントによる地区計画・住環境整備事業を中心とした取り組み報告、 今後の白地復興まちづくりの提案報告、 行政からの報告等が行われ、 これらを受け1時間以上にわたり熱のこもったディスカッションが展開されました。

今後の白地復興に本格的に取り組むための契機となる催しであったように思えました(詳しくは次号以降で報告予定)。

定価2,000円。

申込先は、 真野地区復興・まちづくり事務所 tel.078-671-9834

■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

はまだ町住まいづくりの会・共同再建着工

空間工房101 向井 志郎

10月10日に地鎮祭が行われた。

神戸大学発達科学部講師 平山 洋介

敷地と権利関係の整理

共同再建敷地計画〈1階平面図〉

完成予想模型

千歳地区連合まちづくりの節目(第3回)

(株)地域環境計画研究所 代表 淺野 弥三一

6.まちづくり事業推進にあたっての要望

千歳地区のまちづくり事業を具体化するにあたって、 以下の事項については、 特段の配慮と措置を図られるよう要望する。(1)千歳地区の受け皿住宅200戸を目標に、 とりあえず100戸以上建設

(2)受け皿住宅の入居資格の拡大

受け皿住宅の入居に関しては、 土地区画整理事業に抵触する世帯が対象とされているが、 土地の売却の如何に係らず、 土地区画整理事業により全世帯が事業に抵触するものであり、 かつ震災復興という枠組みの中では、 従来、 借家、 借地世帯、 或いは社会的弱者世帯をも対象に、 入居できるようにしていくことが不可欠である。(3)千歳地区での福祉、 文化施設の整備についての具体的検討

(4)住宅の再建、 確保への支援策の拡充

個別の住宅再建をはじめ、 協調・共同住宅の再建について、 現在の支援策を柔軟に適用すると共に、 支援策の拡充を要望する。(5)土地区画整理事業について

減歩率は最大9%とし、 一層減歩率の軽減を図るよう要望する。

仮換地の指定は、 地権者の意向と照応の原則に基づくと共に、 土地区画整理審議会に付託する前に、 個々の地権者の状況や意向等を反映することは勿論、 基本的な換地の考え方や方法、 或いはその進め方や時期的目処について、 協議会にも十分説明されることを要望する。

換地に伴って生じる既存建物の移転、 再建築に当たっては、 個々の居住者をはじめ、 店舗・事業の状況を十分考慮した補償及び条件とすることを要望する。

事業にともなって、 一時的に住まいや、 店舗・事業所を必要とする場合、 必要な事業用仮設の住宅、 店舗、 事業所等を確保する。

(おわり)

神戸市の事業計画案

ほぼ住民のまちづくり案を踏襲している

(「鷹取東のまちづくり」3号より)

INFORMATION

“神戸復興塾第1回セミナー”開催のお知らせ

「きんもくせい」40号で紹介しました神戸復興塾の仮想大学としての第1回セミナーが、 12月21日〜23日に行われます。〈日 程(予定)〉

12月21日(土)

12月22日(日)

「神戸におけるまちづくりNPOの試み」(講師/大津俊雄)

「まちづくりなくして福祉なし、 福祉なくして医療なし」(講師/上田耕蔵)

:14:30〜17:30

12月23日(祝)

〈連絡事務局〉森栗茂一TEL&FAX 078-991-3408、 010-90-58299

:9:30〜10:30

:13:00〜15:00

「白地地域被災実態・復興方策シンポジウム」開催される

神戸東部市街地白地地域復興支援チームと震災復興・実態調査ネットワークの共催によるシンポジウムが、 12月14日約120名の参加者で行われました。

シンポジウム風景(12/14こうべまちづくり会館)第2期コレクティブハウジング事業推進応援団/第3回ミーティング

(神戸市中央区三宮町1丁目3、 フラワーロード西側)第2回・市民とNGOの「防災」国際フォーラム

お問い合わせ:市民とNGO「防災」フォーラム事務局 tel.078-578-6921

有森裕子×間寛平トークショウ(18日午前)、 テーマ別シンポジウム……・、 住民参加の復興まちづくり、 子どもによる子どものための復興計画、 他(18、 19日の各午後)兵庫アートウィーク・イン東京

阪神大震災以後に生まれた芸術や運動を紹介する催しが、 1997年1月11日から31日の間、 東京で行われます。

お問い合わせ:「兵庫アートウィーク・イン東京」

実行委員会(海文堂書店内)078-331-2467

HAR基金第3回助成団体決定

12月8日、 こうべまちづくり会館において、 阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)の第3回公開審査会が行われ(申請者24団体)、 14団体、 合計800万円の助成が決定しました。

(助成団体等は次号で掲載します)「真野っこガンバレ!」の縮刷版出来る

神戸市長田区真野地区で、 震災直後から住民向けに週刊で現在も発行し続けられているまちづくりニュース「真野っこガンバレ!!」(創刊号〜90号)の縮刷版が出来ました。

P.4

Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”

〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20

まちづくり株式会社コー・プラン

TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203

担当:天川・中井

〒657 神戸市灘区六甲台町1

神戸大学工学部建設学科

TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921

担当:大西 一嘉

きんもくせい42号へ

きんもくせい42号へ

このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ

(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局

学芸出版社

詳細目次へ

支援ネットワーク関連ページへ

『震災復興まちづくり』ホームページへ

学芸出版社ホームページへ